●SPIの結果は受検形式ごとに企業側へ即時共有されるが、受検者自身はスコアや偏差値を確認できない場合が多い。

●SPIの結果は[7段階評価]で判定され、段階5が合否のボーダーラインとされることが多い。

●結果を受けて一喜一憂するよりも、苦手分野の見直しや性格検査の一貫性対策など、次に活かす準備を進めることが重要。

SPIを受けた就活生の中には、「結果っていつわかるんだろう?」「自分の試験結果って見れるのかな?」「受けたけど、通過したかどうか不安…」といった疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。

この記事では、[SPIの結果がわかるタイミング]や[スコアの通知の有無][通過の見極め方]など、就活生がつまずきやすいSPI結果にまつわる疑問を1つひとつ丁寧に解説しています。さらに、SPIの結果を良くするために今からできる対策についても紹介しています。

【受験形式別】SPIの結果はいつわかる?誰が確認できる?

SPIの結果(得点や偏差値)は、基本的に受験者には開示されず、企業側のみが確認できます。ここでは、代表的な4つの受験形式と結果の通知タイミング、確認方法について紹介します。

テストセンターの場合

テストセンター方式では、受験後すぐに結果が企業側に自動で送信されます。受験者にはスコアや偏差値などの詳細な結果は一切開示されません。

また、テストセンターで一度受験すると、その結果を一定期間他の企業と共有できるため、同じSPIを何度も受け直す必要がないという利点があります。

▶︎詳しくは「SPIのスコアは他社でも使える?使い回し可否や仕組み」をご覧ください。

Webテスティングの場合

自宅などで受験するWebテスティング形式でも、テストセンターと同様に結果は受験者には通知されません。そのため、自分の得点や偏差値を確認することはできません。

また、受験が完了するとスコアは即座に企業へ送信され、選考資料の一部として利用されます。

企業内受験の場合

企業の会場などで実施される企業内受験形式の場合、スコアの取り扱いは企業によって異なります。多くの場合、SPIのスコアは選考の一部として内部で評価され、受験者に開示されることはありません。

ただし、一部の企業では合否連絡の際に、「SPIの結果をもとに次の選考に進んでいただくことになりました」といった形で、評価の一端が示される場合もあります。

ペーパーテストの場合

紙で実施されるペーパーテスト形式の場合、企業が手作業で採点をおこなうため、結果が出るまでに1週間程度かかることがあります。受験者にスコアが開示されることはほとんどなく、多くの場合は[選考通過]あるいは[不合格]といった結果のみが通知されます。

「SPIの結果はいつわかるのか?」という疑問に対しては、受験者に直接スコアが伝えられることはほとんどありません。企業側がスコアを受け取ったあとにおこなう選考結果の通知は、おおよそ受験から数日〜2週間ほどかかることが一般的です。

あくまで[SPIのスコア]ではなく、[スコアを含めた合否の結果]が通知されるタイミングである点に注意しましょう。

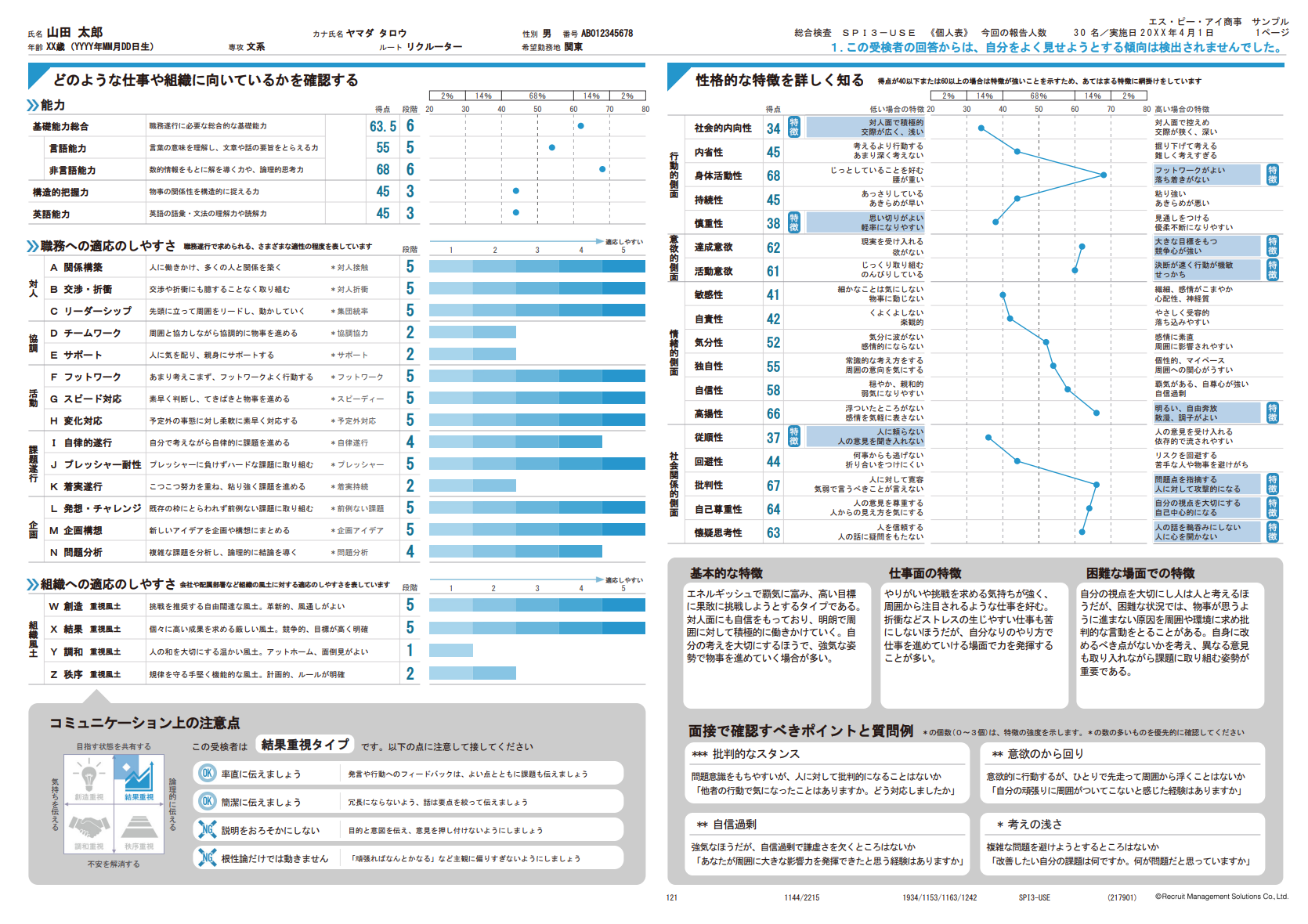

企業が見ているSPIの結果「報告書」の内容とは?

SPIを受けた後、その結果は企業側に[報告書]という形で送られます。受験者には開示されないため、「どこが見られているのか」「性格検査も合否に関係あるのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

引用:SPI3公式サイト

ここでは、企業が実際にSPIの報告書で確認しているポイントや、性格検査における注意点について解説していきます。

企業が確認するポイント

SPIの報告書では、以下のような情報が企業に共有されます。

企業はこの情報をもとに、就活生の基礎学力だけでなく、職場への適応力やチームでの役割、リーダーシップの有無なども総合的に判断しています。

特に人気企業や倍率の高い企業では、SPIの得点が一定基準に達していなければ次の選考に進めないケースもあるため、事前の対策が大切です。

性格検査は“回答の一貫性”も評価に影響する

SPIの性格検査は「素直に答えれば大丈夫」と言われることもありますが、実は回答の一貫性が低いと、信頼性に欠けると判断され、選考に悪影響を及ぼすことがあります。

例えば「人と関わるのが好き」と答えているのに、「一人で黙々と仕事をしたい」という設問に「はい」と答えると、矛盾が生じてしまいます。

このような不一致が多いと、報告書に「回答に一貫性が見られない」「診断結果の信頼性が低い」などと記載されることがあります。

そのため、性格検査では無理に企業に合わせるのではなく、自分の考えに一貫性を持たせることが大切です。自分自身の価値観を理解し、ブレない回答をすることで、好印象を残すことができるでしょう。

SPIの「段階評価の仕組み」と「合格ライン」

SPIの結果は、単なる正答数ではなく、[段階評価]という形式で企業に通知されます。これは偏差値に基づいて7段階で評価される仕組みで、企業側はこの評価を基準に合否を判断しています。

ここでは、SPIの段階評価の仕組みと、合格の目安となるラインについて詳しく解説します。

SPIは偏差値ベースで7段階に評価される

SPIの能力検査は、言語分野・非言語分野それぞれが偏差値ベースで7段階に分けられて評価されます。具体的には、以下のような段階でスコアが企業に報告されます。

| 段階 | 偏差値 | 出現率 ※ |

|---|---|---|

| 1 | ~29.5 | 2.3% |

| 2 | ~37.5 | 9.2% |

| 3 | ~45.5 | 23.0% |

| 4 | ~53.5 | 31.0% |

| 5 | ~61.5 | 23.0% |

| 6 | ~69.5 | 9.2% |

| 7 | 70~ | 2.3% |

※出現率とは、ある集団(ここではSPIの受検者全体)の中で、特定の結果や属性に該当する人がどのくらいの割合でいるかを示す数字です。今回のSPIでは、全受検者のうち[段階◯]に該当する人の割合を[出現率]として表しています。

この評価は、他の受験者と比べた相対的な順位で決まるため、[正答率が70%=段階5]といった単純な仕組みではありません。受験者全体のレベルや難易度によって評価も変わります。

参照:キャリアパーク/SPIの結果を知る方法はあるの? 評価基準や裏技をこっそり解説

SPIの合否の分かれ目は「段階5」がボーダーライン

一般的に、段階5が合格のボーダーラインとされており、段階5以上(平均以上)のスコアを基準に選考通過を判断している企業が多いようです。

しかし、人気企業や倍率の高い企業では、段階6以上を求める場合もあります。一方で、人物面を重視する企業やポテンシャル採用をおこなう企業では、段階4以下でも性格診断の結果次第では、次の選考に進める場合もあります。

つまり、SPIの段階評価は絶対評価ではなく、あくまで[足切りの参考基準]であることを理解しておきましょう。

実は“推測”できる?SPIの結果を推測するためのヒント

SPIの結果は原則として受験者には開示されません。しかし、実際に受験した後に「どのくらいスコアが取れたのか?」を推測する手がかりはいくつかあります。

ここでは、SPIの結果を間接的に読み解くヒントをご紹介します。

問題の難易度の変化

テストセンター形式のSPIでは、正答率に応じて出題される問題の難易度が変動します。

学生

なぜ正答率に応じて出題される問題の難易度が変動するんですか?

アドバイザー

なぜならSPIが[コンピュータ適応型方式(CAT)]を採用しており、受験者の正答率に応じて次の問題の難易度が自動的に調整される仕組みだからです。

簡単な問題に正解し続けると徐々に難しい問題が出されるため、「どんな問題が出たか」を思い出すことで、自分の結果をある程度推測することができますよ。

ここでは、出題された場合に[正答率が高いと見なされる可能性がある問題]を言語分野と非言語分野に分けて紹介します。

※ただし、難易度の上昇はスコアの保証ではないため、あくまで参考にしてください。

🔶 言語問題の場合

言語問題では、初期段階で二語の関係性を問う[語彙問題]や[慣用表現の穴埋め]など、比較的平易な設問が出されます。これらの問題に高い正答率で答えると、次に難易度の高い[長文読解]や[論理的な文脈把握問題]が出題される傾向があります。

①語句の意味、対義語・類義語

↓ ①の正答率が高い場合

②接続詞の使い方や空欄補充

↓ ②の正答率が高い場合

③複数段落にまたがる読解問題や要旨把握の問題

このような構成になっていた場合、言語分野における正答率が比較的高かったと推測できます。

🔶 非言語問題の場合

非言語分野では、最初に[四則逆算]や[集合]、[順列・組合せ]といった基礎的な計算問題が出され、その正答率に応じて徐々に複雑な[表データの読み取り]や[損益算]、[料金計算]などの問題が出題されます。

①四則計算、割合、順列・組合せ

↓ ①の正答率が高い場合

②表の読解問題(複数条件付き)

↓ ②の正答率が高い場合

③損益算、料金表の分析問題など

最終的に損益算などの高難度の応用問題が出題されていた場合は、非言語分野における正答率が高かった可能性があるといえるでしょう。

企業からの合否連絡のタイミング

SPI受験後すぐに、次の選考の案内が来た場合は、SPIスコアが企業の基準を満たしていた可能性が高いです。特に[受験当日の夜]や[翌日中]に連絡が来た場合は、足切りをクリアしているケースが多いです。

ただし、合否連絡のタイミングは企業によって異なり、選考フローや募集状況にも左右されるため、必ずしも[連絡が遅い=不合格]とは限らない点に注意しましょう。

回答状況と手ごたえ

「全ての問題に回答できた」「時間配分もうまくいった」「難しい問題にもある程度対応できた」と感じた場合、一定の得点が取れている可能性があります。

ただし、手ごたえには個人差があり、感覚がズレていることもあるため、自己評価を過信しすぎないことが重要です。

再受験の案内

企業によっては、SPIのスコアが一定基準に満たなかった場合に「再受験してください」と案内されるケースがあります。これは必ずしも不合格を意味するわけではなく、追加のチャンスが与えられているサインと考えられます。

特に、スコアのばらつきや一部のセクションでの弱点が見られた場合に再受験が求められることがあります。

一方で、特に案内がなければ、その時点でのスコアがそのまま評価に反映される場合が多いため、初回の受験でできるだけベストを尽くすことが重要です。

SPIのスコアは他社でも使える?使い回し可否や仕組み

就活生の中には、「複数社の選考でSPIを受けるなら、同じ結果を使い回せないか?」「手ごたえあった時の結果を使い回したい…」などと考える人もいるでしょう。

以下では、SPIの結果を共有する仕組みや、そのメリット・注意点について詳しく解説します。

「前回結果送信」という結果を共有できる仕組みがある

SPIのテストセンター方式(オンライン会場を含む)では、過去に受検したスコアを企業に共有できる[前回結果送信]という仕組みがあります。これは、過去1年以内に受検したSPIの結果を、再受検せずに企業へ送信できる制度です。

利用する際は、テストセンターの予約画面から[前回結果送信]を選択するだけで手続きが完了します。画面の案内に従って進めるだけで、特別な手続きや追加の費用は不要です。

また、企業側には「前回結果送信がおこなわれたかどうか」は通知されない仕組みになっており、あくまで受検者の選択によって送信される形式です。

さらに、SPIには[性格検査][能力検査][英語能力検査]など複数の検査がありますが、これらを個別に送信するかどうかを選択することも可能です。

SPI結果を使いまわすメリット

SPIテストセンター形式における[前回結果送信]の最大のメリットは、時間と労力を節約できることです。

テストセンター方式は、SPIの中でも最も多くの企業に採用されている受検形式であり、通常は各企業ごとに何度も受検する必要があります。しかし、前回結果送信を活用すれば、過去1年以内の受検結果を複数の企業に使い回すことが可能です。

この仕組みにより、受検のための移動やスケジュール調整の手間が省けるだけでなく、SPIの勉強時間を他の就活準備(面接対策やエントリーシートの作成)に充てることができます。

さらに、一度の試験で手応えのある高スコアが出せた場合、その良い結果を維持したまま他社の選考に臨めるため、自信を持って選考に進めることができるでしょう。

結果を使いまわす前に確認すべき注意点

[前回結果送信]は非常に便利な仕組みですが、利用する前に確認しておきたい注意点がいくつかあります。

まず1つ目は、過去1年以内にテストセンター(オンライン会場を含む)でSPIを受検している必要があるという点です。1年以上前の結果は送信できないため、自分の受検履歴と有効期限を必ず確認しましょう。

2つ目は、送信できるのは直近に受けたSPI試験の結果のみであることです。仮に前々回の方が手応えがよかったとしても、それを選んで送ることはできません。常に最新の試験結果が適用される仕組みになっています。

3つ目は、一度ある企業に対して前回結果を送信すると、その送信は取り消せないという点です。後から「やっぱり新しく受け直して再提出したい」と思っても、それはできません。

さらに、企業によっては前回結果送信を受け付けず、新たな受検を指定してくる場合もあるため、企業からの案内文を必ず確認し、指示に従いましょう。

これらの点を踏まえた上で、前回結果送信を利用するかどうかを判断することが大切です。

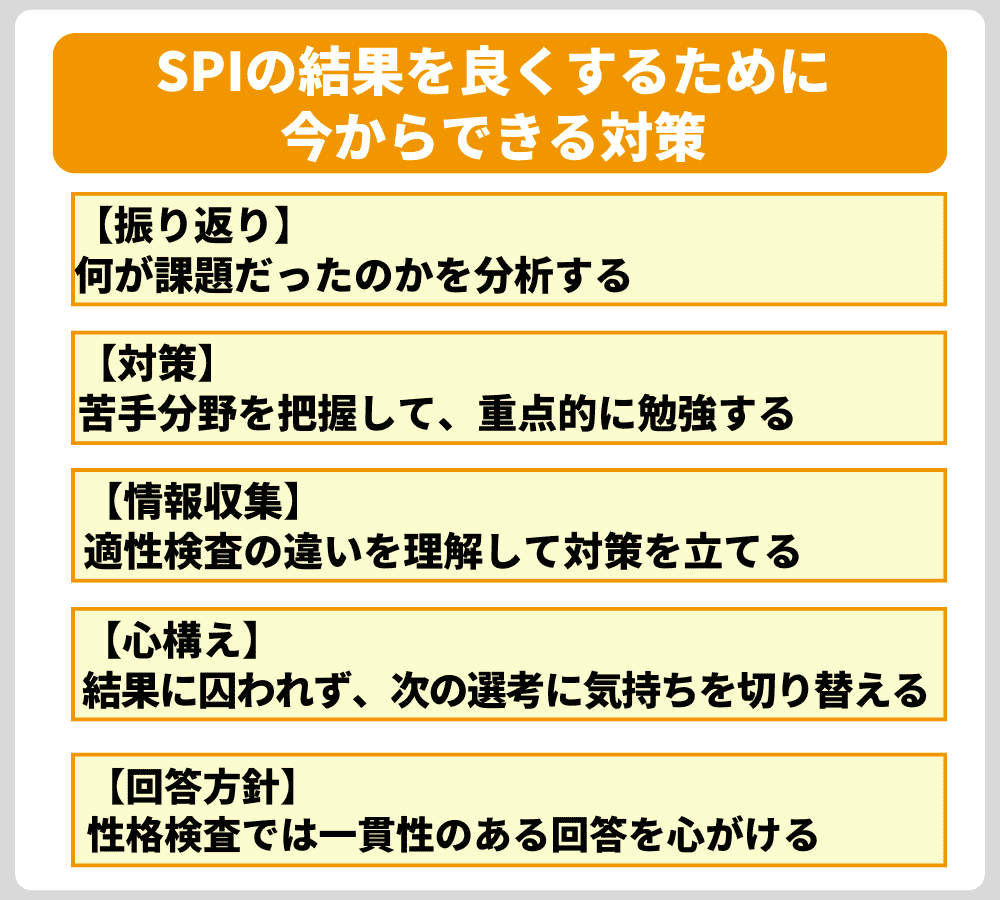

SPIの結果を良くするために今からできる対策

もしSPIの結果に自信が持てなかったとしても、次に向けてできることはたくさんあります。ここでは、SPIスコア向上に向けた具体的なアクションを紹介します。

【振り返り】何が課題だったのかを分析する

SPIで思うような結果が出なかった場合、まずやるべきことは自分の課題を正確に把握することです。具体的には、以下のような観点で振り返ってみましょう。

このように自分自身の行動や状態を振り返ることで、[問題を理解していなかった]のか[準備不足だった]のか[メンタル面で崩れた]のかといった失敗の原因が可視化できます。

分析をせずにやみくもに再挑戦しても同じ結果になる可能性があるため、まずは“なぜうまくいかなかったのか”を明確にしましょう。

【対策】苦手分野を把握して、重点的に勉強する

SPIには[言語(語彙・読解)][非言語(四則演算・グラフ読み取り・確率など)][英語]など複数の分野があり、出題範囲が広いため、全ての分野を同じ熱量で対策するのは非効率です。そこで重要なことは、自分が特に苦手としている分野を特定し、重点的に取り組むことです。

また模試や練習問題を解いた後は正答率だけでなく、なぜ間違えたかも確認し、解法パターンや思考のクセを修正していくことがスコアアップに直結します。

【情報収集】適性検査の違いを理解して対策を立てる

SPIに不安がある場合でも、企業によっては異なる適性検査を採用していることがあります。そのため、自分に合った形式を理解し、より高いパフォーマンスが期待できる検査で力を発揮することも可能です。代表的な検査の特徴は以下の通りです。

このように、各適性検査には異なる特性があるため、SPIで力を発揮できなかった場合でも、他の形式で自分の得意分野を活かせる可能性があります。

志望企業の選考でどの検査が使われているかは、マイナビ・リクナビ・Unistyleなどの就活サイトで事前に確認し、それに応じた対策を進めることが重要です。

【心構え】結果に囚われず、次の選考に気持ちを切り替える

SPIの結果が良くなかったと感じても、そこで立ち止まらず、次に進む気持ちの切り替えが大切です。というのも、SPIはあくまで選考の一部に過ぎず、面接やエントリーシート、グループディスカッションなど、あなたの人柄や能力を見てもらえる機会はまだ多くあるからです。

特に、SPIはテストセンターやWeb受験の場合、自分自身のスコアが見えないため、「うまくいかなかったかも」と不安になることもあるでしょう。しかし、それが確定情報でない以上、不安を抱えたまま次の準備が疎かになる方がもったいないと言えます。

「この企業は自分と合わなかっただけ」と気持ちを切り替え、他の選考で本来の力を発揮できるよう、前向きに進みましょう。選考は“自分を見つめ直すきっかけ”でもあるという視点を持つと、SPIの経験も無駄にはなりません。

【回答方針】性格検査では一貫性のある回答を心がける

SPIでは、言語や非言語の能力検査に加えて、性格検査(パーソナリティテスト)も実施されます。この性格検査では、[リーダーシップがある][几帳面][慎重][協調性が高い]といった性格的な傾向や行動パターンが分析されます。

ここで特に重要とされるのが、[回答の一貫性]です。

性格検査では、似た意味を持つ質問が表現を変えて複数回出題されます。例えば、「物事に積極的に取り組む方だと思う」「指示を受けるより自分で行動する方が好きだ」など、ニュアンスの異なる設問に対しても、矛盾のない回答ができているかが見られています。

もし「慎重なタイプ」と回答しながら、「衝動的に行動することが多い」に「はい」と答えてしまうと、整合性が取れていないと判断され、信頼性の低い結果とみなされることがあります。

性格検査では、「企業に良く見られよう」と無理に作り込むよりも、一貫性を持って素直に答えることが大切です。

SPIの結果に関するよくある質問

SPIを受検した後、「結果はいつ届くんだろう?」「手応えがなかったけど大丈夫かな…」と不安な日々を過ごしていませんか?

企業によって連絡のタイミングやボーダーラインは異なりますが、一般的な傾向を知っておくことで心の準備ができます。

ここでは、SPIの結果に関して就活生から多く寄せられる疑問にQ&A形式で回答します。仕組みを正しく理解して、焦らず次の選考対策に進みましょう。

Q1. SPIの結果は合否にどれくらい影響しますか?

企業によりますが、人気企業ほど[足切り]としての側面が強く、合否に大きな影響を及ぼすことも珍しくありません。

多くの大手・人気企業では、応募が殺到するため、面接可能な人数まで絞り込む手段としてSPIのスコアが活用されています。この場合、基準点(ボーダーライン)に達していなければ、どれほど熱意のあるエントリーシートを書いても、内容を読まれる前に不合格となる可能性があります。

一方で、中小企業や人物重視の企業では、スコアをあくまで参考情報の1つとし、面接での対話を優先する傾向にあります。

Q2. 受検後、結果の連絡は通常「何日後」に来ますか?

一般的には[1週間〜2週間程度]が目安です。

ただし、合格している場合は連絡が早い傾向にあり、受検翌日〜3日以内に次の選考案内が届くことも珍しくありません。

「SPIの結果はいつわかるのか?」と不安になるかもしれませんが、企業によっては合格者のみに連絡をする、いわゆる[サイレントお祈り]のケースもあります。2週間以上連絡がない場合は、気持ちを切り替えて次の対策に進むことをオススメします。

Q3. SPIの結果は就活生に開示されますか?

いいえ、原則として開示されません。

テストセンター、Webテスティング、ペーパーテストなど形式を問わず、具体的な点数や偏差値が学生に通知されることはありません。

自分の出来栄えを知る方法は、[テストセンターで出題された問題の難易度(難しい問題が出た場合は高得点である可能性が高い)]や[通過した企業の難易度]から推測するしかありません。

Q4. SPIで落ちた場合、理由は分かりますか?

いいえ、具体的な不合格の理由は通知されません。

選考結果には[総合的な判断]としか記載されないため、[能力検査の点数が足りなかったのか][性格検査でミスマッチと判断されたのか]を知る術はありません。

ただし、極端に手応えが悪かった場合や、性格検査で自分を良く見せようとしすぎて[回答の整合性(信頼性)]を欠いた場合は、そこが原因である可能性が高いでしょう。

Q5. SPIの結果が悪いと、面接に進めませんか?

[足切りライン]を設けている企業では、面接に進めないケースもあります。

SPIは一般的に7段階評価とされており、多くの企業では[段階5以上]を合格ラインとしています。

ただし、企業によっては「能力検査は低くても、性格検査の結果が自社とマッチしていれば面接に呼ぶ」というケースもあるため、必ずしも全員が不合格になるわけではありません。

Q6. SPIの結果はどの科目が見られていますか?

基本的には[言語(国語)][非言語(数学)][性格]の3つが評価対象です。

総合商社や外資系コンサルティングファームなど一部の企業では、これらに加えて英語も必須の評価科目となります。

また、能力検査の点数だけでなく、性格検査の結果(行動特性や意欲)も重要です。配属先の適性やストレス耐性を判断する材料として、詳しくチェックされています。

Q7. SPIの性格検査も結果に影響しますか?

はい、大きく影響します。能力検査が満点に近いスコアでも、性格検査で[企業の求める人物像と合わない]と判断されれば不合格となるケースもあります。

また、回答に矛盾が生じると、結果レポートに「回答の信頼性が低い」と表示され、マイナス評価に繋がる可能性があります。正直かつ一貫性を持って回答することが重要です。

Q8. SPIの結果を他社の選考に使い回すことはできますか?

テストセンター形式であれば、過去1年以内に受検した結果を他の企業に送信することが可能です。

ただし、送信できるのは[最後に受検した結果]であり、過去の受検結果の中から良いものを選んで送ることはできません。そのため、手応えが良かった回の結果を上書きしないように保持しておくという戦略が重要です。

Q9. SPIの結果が悪かった場合、挽回はできますか?

その企業の選考内で一度提出したSPIの結果を、後から訂正・変更することはできません。

ただし、他社の選考で再度テストセンターを受検する機会があれば、そこで高得点を出すことで最新の結果に更新されます。

失敗を分析し、苦手分野を対策し直したうえで次の試験に臨みましょう。

まとめ

この記事では、SPIの結果をどのように理解し、企業がどのように評価しているのかについて詳しく解説しました。

SPIは、受験形式によって結果がわかるタイミングが異なるため、受験前に確認しておくことが大切です。また、企業は報告書を通じて、能力だけでなく性格傾向や回答の一貫性も評価しています。これらのポイントを押さえておくことで、SPIの結果をより良く理解することができます。

SPIの理解を深めることで、就活をより効果的に進められるでしょう。

SPI突破後の面接対策はしている?エージェントと一緒に万全の体制を整えよう

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就職エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「1人で自己分析をやってみたけど合っているのかわからない…」「自己分析のやり方を調べてもピンとこない…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。