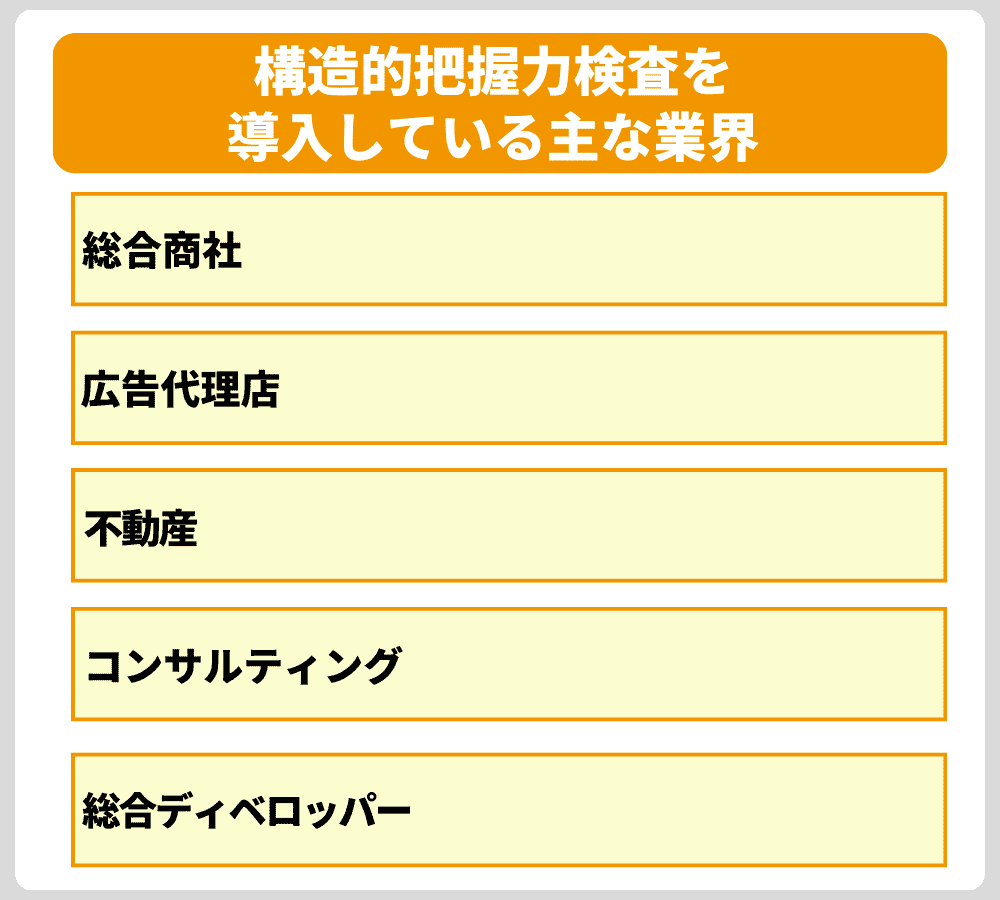

●総合商社・広告代理店・コンサルなど、複雑な情報を扱う業界で導入が進んでいる。

●志望業界での導入状況を確認し、論理力が問われる場面を意識した対策が重要。

構造的把握力検査で高得点を取りたいけれど、「どう対策すればいいかわからない」と悩んでいませんか?

この検査では、文章や図形の関係性を正しく把握し、論理的に整理する力が問われるため、暗記だけでは通用しません。しかし、出題傾向と解き方のコツを押さえてトレーニングすれば、短期間でも得点力を上げることが可能です。

本記事では、構造的把握力検査の出題形式や対策法、よくある失敗パターンとその回避方法まで詳しく解説します。SPIでライバルに差をつけたい就活生は、是非参考にしてください。

SPIの構造的把握力検査とは?

SPI(Synthetic Personality Inventory)は、多くの企業が採用選考に取り入れている適性検査です。

中でも「構造的把握力検査」は、情報を整理し論理的に考える力を測る分野として、近年注目を集めています。

この検査では、文章の構成や要素間の関係を把握する力、複数の情報を関連づけて整理・理解する力が問われます。

基礎能力検査と構造的把握力検査の違い

SPIにおける基礎能力検査と構造的把握力検査は、それぞれ異なる能力を測る目的で実施されます。基礎能力検査は、国語や数学といった学力に関する問題が出題され、文章の読解力や計算力など、これまでの学習によって培われた能力が問われていると言えるでしょう。

一方、構造的把握力検査では、与えられた情報を整理し、要素同士の関係性を論理的に捉える力が求められます。例えば、「文の流れとして最も自然なものはどれか」や「一部の情報が抜けた場合、全体にどのような影響を与えるか」といった形式の問題が出題されます。

このように、両検査は測定する能力の種類が異なるため、自分の得意・不得意を見極めたうえで、重点的に対策する分野を明確にすることが重要です。

参照:リクルートマネジメント ソリューションズ/SPIの構造的把握力検査とは?

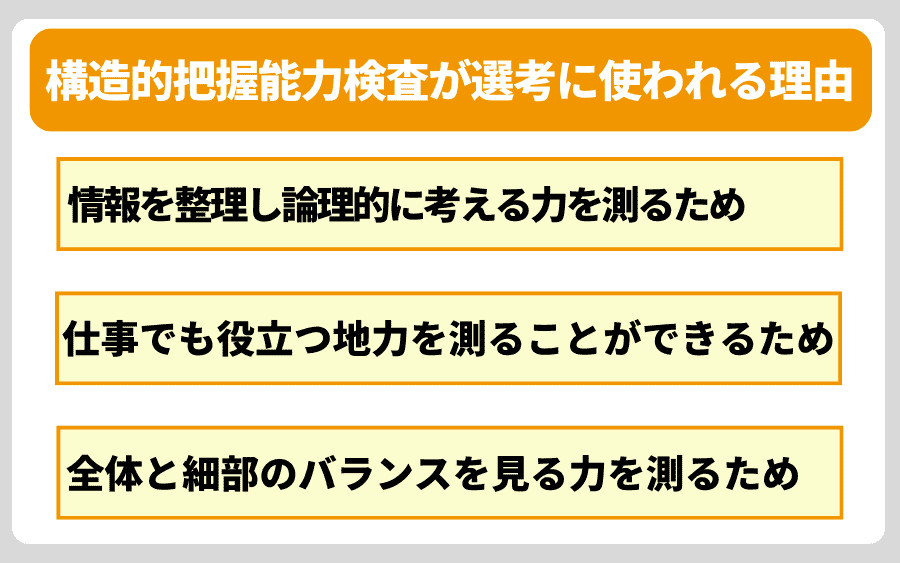

構造的把握能力検査が選考に使われる理由

企業がSPIの中でも構造的把握力検査を導入する背景には、学力以上に[考える力]や[仕事での対応力]を見たいという意図があります。ここでは、選考に使われる主な理由を3つの観点から解説します。

情報を整理し論理的に考える力を測るため

構造的把握能力検査は、情報を整理し論理的に考える力を測るために用いられます。

ビジネスの現場では、複数の情報を瞬時に整理し、矛盾のない判断を下すことが日常的に求められます。特に、チームでの業務やクライアント対応、課題解決に取り組む場面では、情報の構造を的確に把握し、物事を筋道立てて考える能力が不可欠です。

構造的把握力は、ただの知識ではなく、物事の本質を見極めるための考える力と言えます。就活において、この能力を備えていることは、多くの企業にとって高く評価されるポイントとなるでしょう。

仕事でも役立つ地力を測ることができるため

構造的把握力検査は、特定の知識やテクニックに頼らず、地頭の良さや考える習慣を持っているかどうかを見ることができます。そのため、一夜漬けの対策では結果が出にくく、日頃から論理的に物事を捉えている人ほど実力が発揮されやすい点が特徴です。

企業側もこの検査を、単なる学力では測れない“伸びしろ”を見抜く手段として活用しています。実際の業務では、知識以上に、課題の本質をとらえ、複雑な情報を整理して判断する能力が重要になるためです。

全体と細部のバランスを見る力を測るため

構造的把握能力検査は、「全体を見渡す力」と「細部に気づく力」のバランスを測ることを目的としています。ビジネスの現場では、プロジェクト全体の流れを把握しながらも、細かな作業や状況の変化にも柔軟に対応する力が求められます。このようなバランス感覚は、仕事を円滑に進める上で欠かせないスキルです。

構造的把握能力検査では、文章の構成や情報の繋がりを理解する力だけでなく、文中の矛盾や省略された情報に気づけるかどうかも重要なポイントです。つまり、大まかな流れを理解しながらも、細部まで丁寧に読み解けるかどうかを見られています。

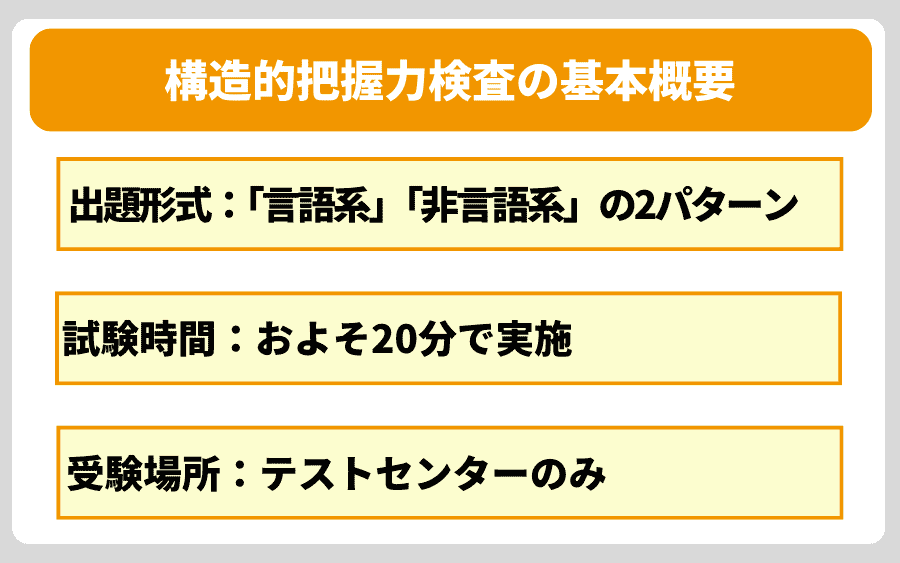

構造的把握力検査の出題形式と所要時間、受験場所

構造的把握力検査に臨む前に、出題形式や試験時間、受験場所などの基本的な情報を押さえておくことは重要です。事前に理解しておくことで、当日も落ち着いて臨むことができます。ここでは、出題される問題のタイプや所要時間、実施場所について詳しく解説します。

出題形式・・・「言語系」と「非言語系」の2パターンのみ

構造的把握力検査の出題形式は大きく分けて[言語系]と[非言語系]の2パターンがあります。

言語系問題では、文章の構成や要素の関係性を読み解く問題が中心です。例えば、[文の並び替え][話の流れ]として正しいものを選ぶ」といった設問が出題されます。

非言語系問題では、図表・表・フローチャートなどをもとに論理的な関係性を読み取る問題が出題されます。こちらは、目で見た情報を整理し、構造的に把握する力が問われます。

どちらの問題も[情報をどう捉え、どう判断するか]が重要となるため、対策をする際は思考力を鍛えることがポイントになります。

試験時間・・・およそ20分で実施

構造的把握力検査は、およそ20分間でおこなわれます。問題数や難易度は毎回異なるため、短時間で複数の情報を整理し、正確に解答する力が必要です。

また、限られた時間内でも冷静に対応できる集中力や、要点を素早く見抜く判断力も求められます。あらかじめ時間を意識したトレーニングを重ねておくことで、本番でも力を発揮しやすくなるでしょう。

受験場所・・・テストセンターのみ

構造的把握力検査は、2025年現在、テストセンター方式のみで実施されています。自宅で受けるWebテスティングやペーパーテスト(筆記)には対応しておらず、所定の会場で受験する必要があります。

テストセンターでは、パソコンを使ってSPIの複数領域をまとめて受験する形式が一般的です。企業から指定された日時や場所に従い、予約を済ませたうえで時間に余裕を持って会場へ向かうようにしましょう。

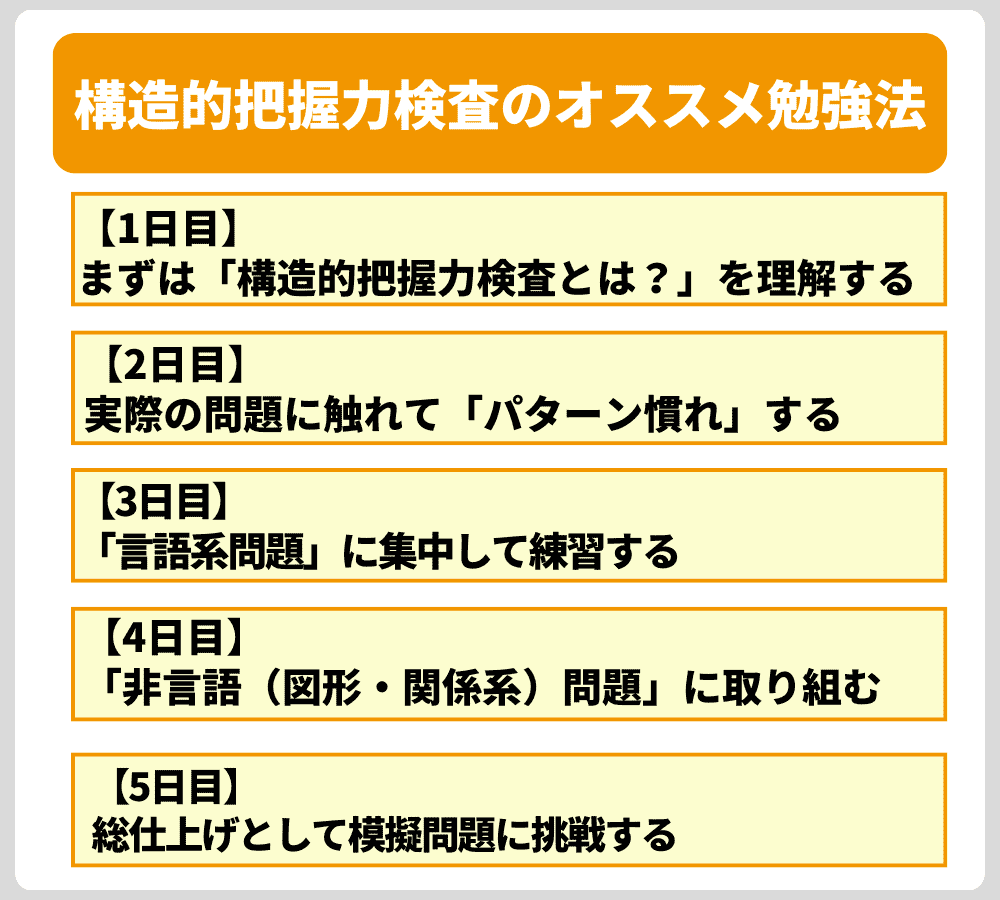

最短5日でクリア!構造的把握力検査のオススメ勉強法

構造的把握力検査の対策は難しそうに見えるかもしれませんが、出題傾向はある程度パターン化されているため、短期間での対策も十分可能です。ここでは[最短5日]で構造的把握力検査をクリアするための効率的な学習プランをご紹介します。

※本記事では一例として[5日間プラン]をご紹介していますが、ご自身の学習スタイルやスケジュールに応じて調整してください。

【1日目】まずは「構造的把握力検査とは?」を理解する

1日目は、いきなり問題を解くのではなく、まずはこの検査の目的や出題形式を理解しましょう。言語系と非言語系の問題の特徴や、企業がこの検査を通じてどのような力を見ているのかを押さえることで、勉強の方向性が明確になります。

市販のSPI対策本やWeb上の情報を活用して、構造的把握力検査の概要をつかむことをオススメします。

▼関連記事

・Webテスト対策は効率的に!オススメの本やアプリ、受けるテストの見分け方を紹介

【2日目】実際の問題に触れて「パターン慣れ」する

2日目は、実際の問題に多く触れることで形式に慣れることを意識しましょう。構造的把握力検査は、出題方法や構造に独自の特徴があります。

例題を解いていくうちに、[注目すべきポイント]や[情報整理の仕方]が自然とつかめてくるはずです。最初は間違えても気にせず、出題の流れや傾向を体感しながら学んでいくことが大切です。

【3日目】「言語系問題」に集中して練習する

3日目は、言語系の問題に絞って集中的にトレーニングしましょう。

代表的な出題形式としては、文の構成順や論理のつながり、段落の並び替えなどが挙げられます。

文章を読みながら[要点はどこか][どういう順序が自然か]といった視点で考えることで、論理的な読解力を養うことができます。また、情報を図式化するクセをつけることで、情報の整理力や処理スピードが大きく向上するでしょう。

【4日目】「非言語(図形・関係系)問題」に取り組む

4日目は、非言語系(図形や表、図解など)の問題に取り組みましょう。非言語系では、情報同士の関係性を図や表から読み取り、正しい構造を理解する力が問われます。

抽象的な問題もありますが、[何と何の関係を見ているのか]を意識して読み解くことで、正答率が高まります。問題集を通じて、形式ごとのコツを掴むようにしましょう。

【5日目】総仕上げとして模擬問題に挑戦する

最終日は、実践形式で模擬問題に取り組みましょう。20分という限られた時間内で、落ち着いて正確に解答することが大切です。これまで学んだことを活かし、時間配分や優先順位を意識しながら解いていきましょう。

テスト終了後は、間違えた問題の振り返りも忘れずにおこなってください。自分の“思考のクセ”を把握することが、得点アップに繋がります。

構造的把握力検査の問題例10選

構造的把握力検査では、『情報をいかに構造的に捉え、整理し、論理的に考えられるか』が問われます。ここでは、出題形式をイメージできるよう、言語系・非言語系あわせて10個の例題をご紹介します。

言語系の例題①文節の並び替え

以下の文を意味が通るように並べ替えたとき、正しい順番はどれか?

A. そのため、地域全体の活性化が期待されている。

B. 最近では、観光資源を活かした取り組みが進んでいる。

C. 過疎化が進む地方では、様々な課題が浮上している。

正解

解説

言語系の例題②主張の読み取り

次の文の主張として最も適切なものを選びなさい。

「SNSの普及により情報共有が容易になったが、誤情報の拡散も課題として指摘されている。」

正解

解説

したがって、利点・欠点の両方に言及している②が最も適切な選択肢となります。

言語系の例題③要約の読み取り

次の文の要約として最も適切なのはどれか?

「オンライン会議が普及したことで、移動時間の削減や働き方の柔軟性が向上したが、対面の良さが失われると感じる声もある。」

正解

解説

なお、①はメリットに偏りすぎており、②や④は対面の利点を強調しすぎているため、本文の中立的な趣旨とはずれてしまいます。

言語系の例題④論理構造の判断

以下の3つの行動の流れ「A → B → C」が論理的に自然な順序かどうか、最も適切な選択肢を選びなさい。

A. 商品レビューを見る

B. 商品の購入を検討する

C. 商品を購入する

正解

解説

言語系の例題⑤矛盾の読み取り

次の中で矛盾が含まれている文を選びなさい。

正解

解説

非言語系の例題①表を読み解く問題(データ比較)

以下の表は、ある商品の購入者データをまとめたものです。表をもとに、正しいものを1つ選びなさい。

年齢層

購入者数

購入割合(%)

10代

20人

10%

20代

60人

30%

30代

80人

40%

40代以上

40人

20%

正解

解説

①は「半数以上」ではなく40%なので不正解です。②は20代と40代を合わせてちょうど50%で、「超えている」とは言えません。④も人数が最も少ないため、誤りであることがわかります。

非言語系の例題②割合の計算(図表読み取り)

下の表は、A社が現在取り扱っている商品A〜Eの販売状況を表しています。赤色は[販売済]、青色は[在庫あり]を示しています。

このとき、A社が販売済にしている商品は[全体の何%]か、最も近い数値を選びなさい。

商品

状態

A

🔴(赤)

B

🔴(赤)

C

🔴(赤)

D

🔵(青)

E

🔴(赤)

正解

解説

色分けされた情報をもとに、数量と割合の関係を正しく計算しましょう。

非言語系の例題③図形の変化ルールを読み解く問題

次の図形の変化のルールに従って、?に入る図形として最も適切なものを選びなさい。

図

中身

図①

🔺

図②

🔺⬛

図③

🔺⬛⬛

図④(?)

?

正解

解説

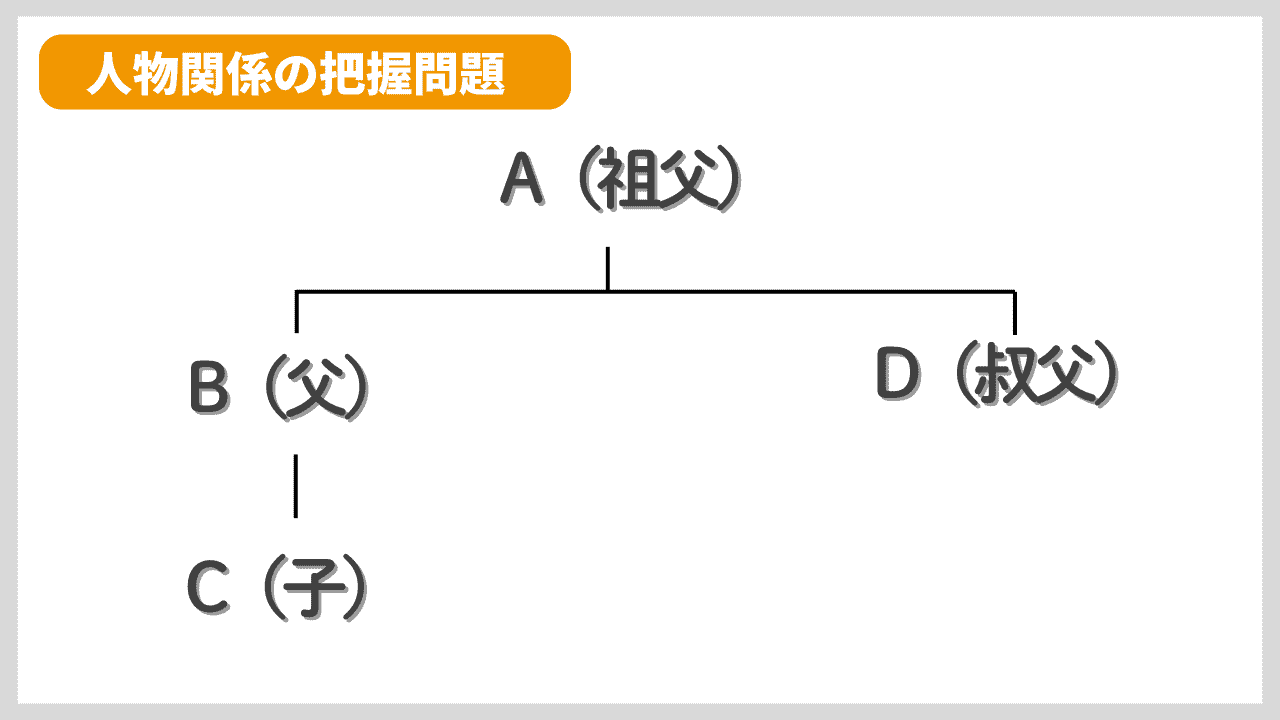

非言語系の例題④人物関係の把握問題

以下の人物関係図をもとに、BとCの関係として正しいものを1つ選びなさい。

正解

解説

・BはCの親 → BはCの父

・DはBの兄弟 → Cから見ればDは叔父

上記によって、BはCの父親という関係になります。

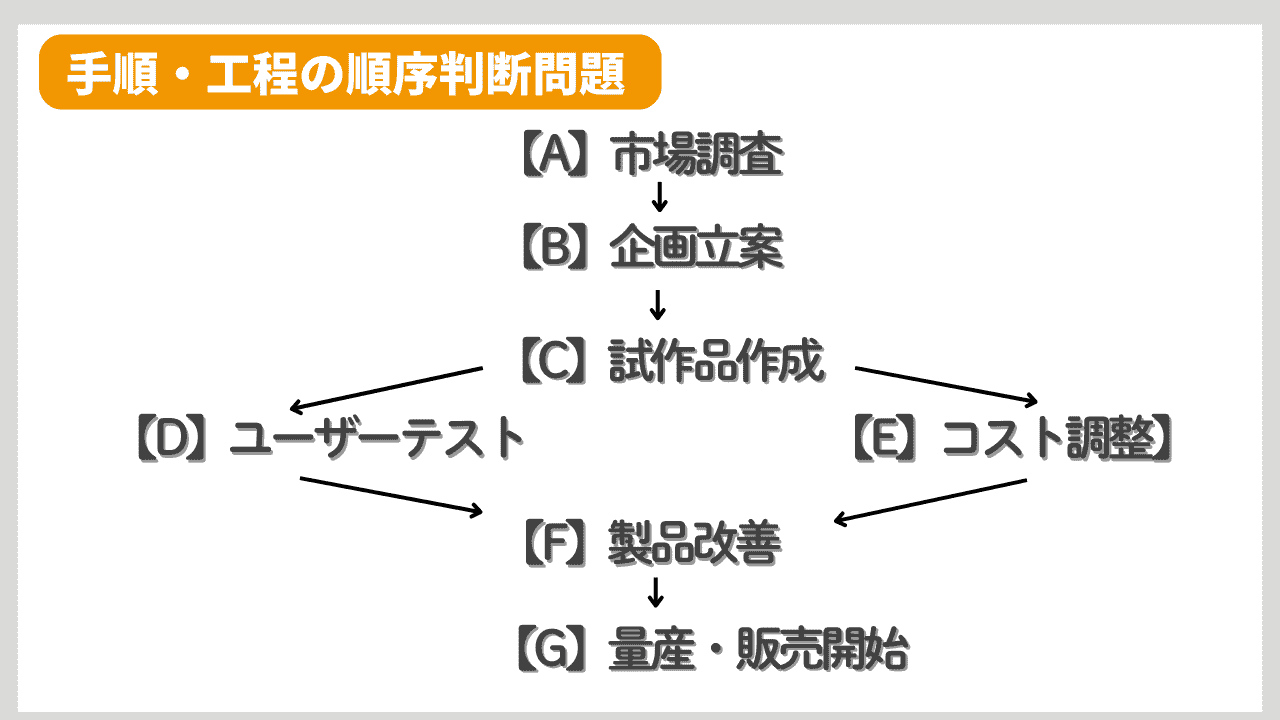

非言語系の例題⑤手順・工程の順序判断問題

以下は、ある商品の開発から販売までの工程を示した図です。最も効率的な順序として適切なものを1つ選びなさい。

正解

解説

・企画(B)を元に試作品(C)を作ります。

・試作品はユーザーに試してもらう(D)ことと、コストの確認(E)が必要。

・それらの結果をもとに改善(F)し、量産・販売(G)へ。

つまり、市場調査 → 企画 → 試作 → テスト&コスト → 改善 → 量産という流れが、最もスムーズと言えるでしょう。

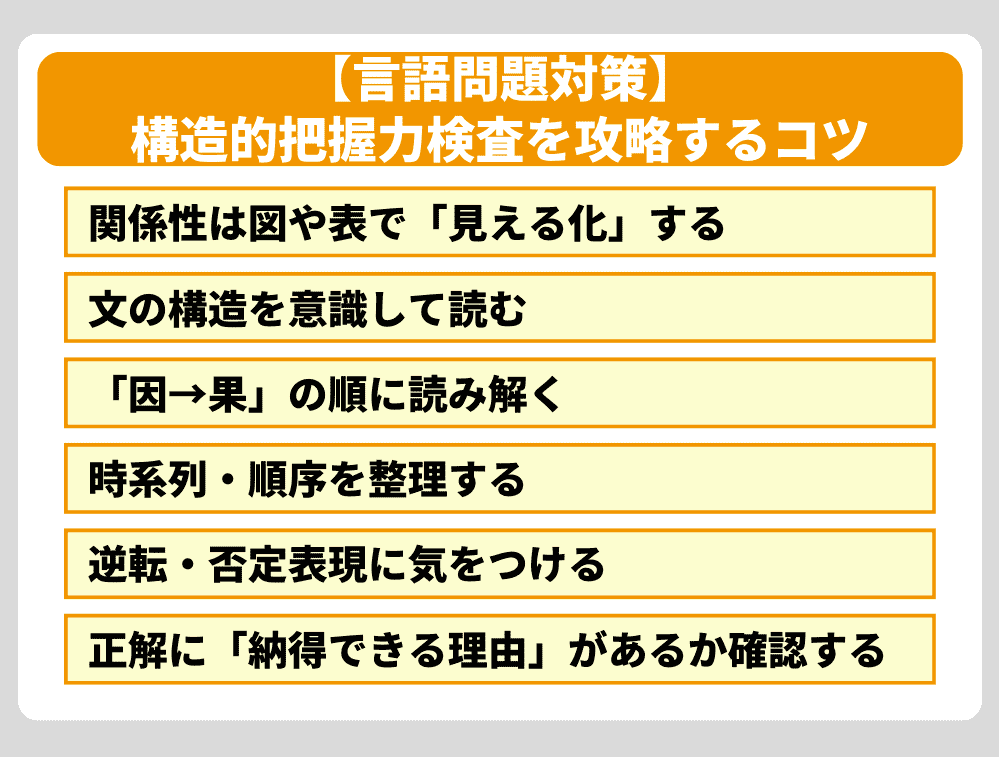

【言語問題対策】構造的把握力検査を攻略するコツ

構造的把握力検査の言語系問題では、文章の構造や論理展開をいかに正しく読み解けるかがカギになります。ここでは、言語問題を効率よく攻略するための6つのコツを紹介します。

①関係性は図や表で「見える化」する

言語問題では、情報の関係性を把握することが大切です。例えば、文章中の登場人物や出来事を図や表にして視覚化することで、情報の流れや関係を整理しやすくなります。

- 家族関係を描く際には家系図を用いる

→誰が誰に対してどのような関係にあるのかわかりやすい - 出来事の流れをフローチャート化する

→見落としや混乱を防げる

この[見える化]によって、複雑な情報も頭の中で整理しやすくなり、問題を解くスピードと正確性が向上するでしょう。

②文の構造(主語・述語・目的語)を意識して読む

文章を正しく理解するには、「誰が」「何を」「どうした」という文の基本構造(主語・述語・目的語)を意識して読むことが大切です。これを意識するだけで、文章の意味や流れが格段にわかりやすくなります。

特に、文が長くなったり、関係代名詞や接続詞が使われて複雑になったりする場合は、「主語と述語が正しく対応しているか」「目的語はどこにかかっているか」といった点に注意しましょう。

▼例文

「部長は、新しいプロジェクトの成功に向けて、社員に提案書の提出を求めた。」

▼構造分解

主語:部長

述語:求めた

目的語:提案書の提出(何を)+ 社員に(誰に)

このように文の要素を分けて読み取ることで、「誰が・誰に・何をしたか」が明確になり、読み間違いを防げます。

③因果関係・条件文は「因→果」の順に読み解く

「〜ため」「〜ので」「〜ならば」などの因果関係や条件文は、文章の論理展開を読み解く上でのヒントになります。[原因(理由や前提)→ 結果(行動や判断)]の順に読むことで、内容を正確に理解しやすくなります。

▼例文

『彼は体調が悪かったため、会議を欠席した。』

▼考え方

この場合、[原因(因)=体調が悪かった][結果(果)=会議を欠席した]という流れが成立しています。もし選択肢の中に「体調が悪かったのに出席した」などの表現があれば、論理構造として不自然だと気づけるはずです。

選択肢を選ぶときには、「因→果」の流れが自然かどうかを確認し、逆転していないか・前提と結果が一致しているかを冷静に判断しましょう。

④時系列・順序を整理する

複数の出来事が書かれている文章では、「何がいつ起こったのか」を正しく把握することが重要です。順序を誤って読み取ってしまうと、全体の意味を取り違えてしまうおそれがあります。

[まず][次に][その後]といった時系列を示す接続語に注意しながら、出来事の流れを整理していきましょう。

▼例文

まず資料を印刷し、次に会議室に移動した。その後、プロジェクターを準備して、会議を開始した。

▼考え方

この文章の行動順は以下のように整理できます。

① 資料を印刷する

② 会議室に移動する

③ プロジェクターを準備する

④ 会議を開始する

このように、メモに番号を振って整理することで、頭の中がクリアになり、選択肢との照合もしやすくなります。

時系列の把握は、問題文の流れを理解する基礎です。特に、出来事の順序を問う設問では、順番を可視化するクセをつけておくと有利になります。

⑤逆転・否定表現に気をつける

[しかし][〜とは限らない][〜ではない]などの逆接や否定表現は、文章の意味や主張を大きく左右する重要な要素です。ここを見落としてしまうと、文章全体を正しく理解できず、誤った選択肢の選択肢を選んでしまう恐れがあります。

特に、選択肢に[〜すべきではない][〜とは言えない]といった否定が含まれている場合は、前後の流れを意識しながら、慎重に読み進めていきましょう。

▼例文

『この制度には多くのメリットがある。しかし、全ての職種に適しているとは限らない。』

▼考え方

この文章では、前半で「メリットがある」と述べているため、つい「この制度は良いもの」と捉えたくなりますが、「しかし」以降で限定的な意見(=全てに当てはまるわけではない)が述べられています。

もし「全ての職種に適している」という選択肢が出てきた場合は、文全体の意図と矛盾していると判断できるようになります。

逆接や否定表現は、文章の肝とも言える部分です。文中の接続詞や語尾に注意しながら、「例外を述べていないか?」「反対意見を出していないか?」という意識で読むと、選択肢を見極めやすくなります。

⑥正解に「納得できる理由」があるかを確認する

構造的把握力検査では、「なんとなくこれっぽい」といった曖昧な感覚で選んだ答えでは正解率が安定しません。選んだ選択肢に対して、[なぜこれが正解なのか]を自分の言葉で説明できるかどうかを常に意識しましょう。

▼例文

問題文:「この商品の利用者の声をふまえて、どの意見が最も当てはまるか選びなさい。」

正解の選択肢:『多くの人が価格以上の価値を感じている』

▼考え方

本文中に「使いやすく、価格以上に満足している」「友人にもすすめたい」という記述がある

→ 「価格以上の価値を感じている」という言葉と一致している

→ ⇒ 自分で納得できる理由が明確にある!

このように、自分の中で[根拠があるか?][本文と一致しているか?]を確認できれば、思考がブレず、迷いなく選ぶことができます。

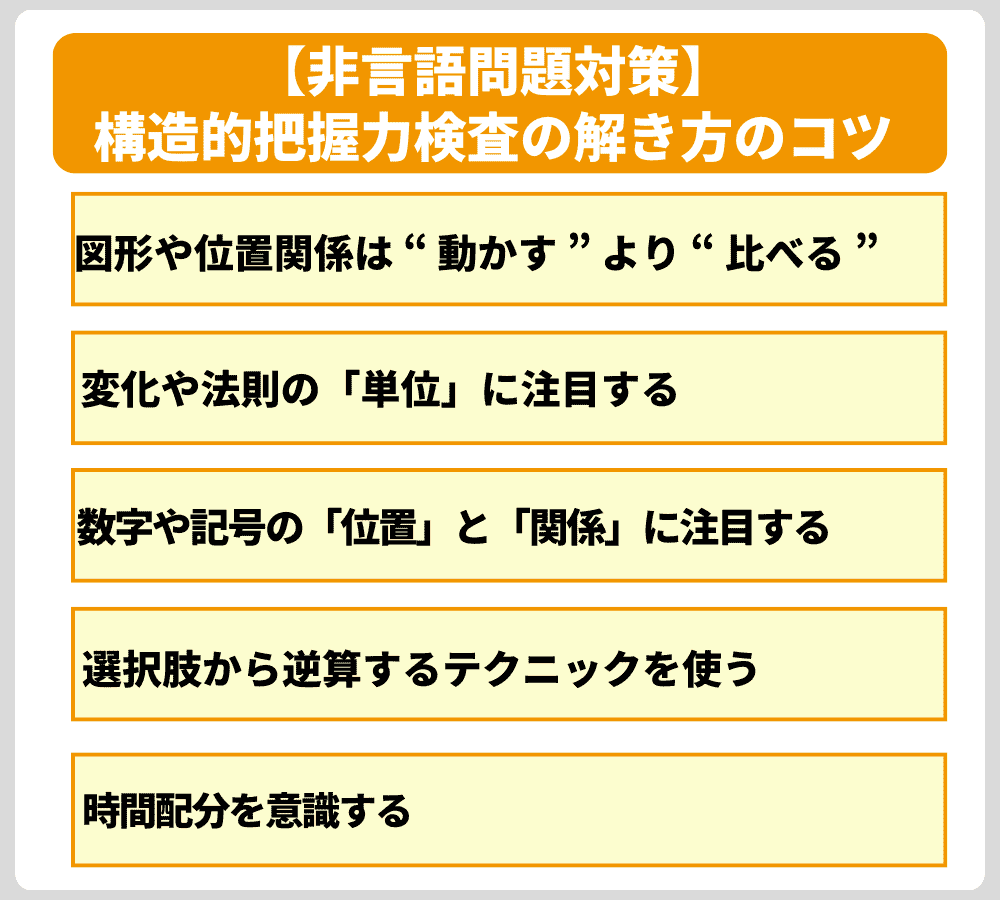

【非言語問題対策】構造的把握力検査の解き方のコツ

構造的把握力検査の非言語問題では、図形・記号・表・位置関係などをもとに、ルールや法則性を見抜く力が問われます。数学の知識は必要ありませんが、[情報を整理し、構造として捉える力]が重要になります。

ここでは、非言語問題を効率よく解くための5つのコツをご紹介します。

①図形や位置関係は “ 動かす ” より “ 比べる ”

図形問題では、「この図形を回転させるとどうなるか」と頭の中だけで動かそうとすると、かえって混乱することがあります。頭の中で動かすのではなく、図形同士の違いや共通点を[見比べる]視点を持つことで、変化のパターンやルールが見つけやすくなります。

例えば、ある図形の変化問題で「毎回、左上の図形だけが白から黒に変わっている」といったように、一部のパーツに注目して比較することで、規則性が見えてくることがあります。

②変化や法則の「単位」に注目する

図形や記号などの並びの中で、「どこで変化が起きているのか?」を見抜くためには、どのまとまり(単位)で規則が成り立っているのかを意識することが大切です。

例えば、「行ごとに図形が変化しているのか」「上下のペアで色が変わっているのか」など、どこを1つのセットとして捉えるかによって、変化の規則性がつかみやすくなります。

③数字や記号の「位置」と「関係」に注目する

数字や記号を扱う問題では、それらの「位置」と「関係」に注目することが大切です。数字・記号の並びや配置には、何らかの法則が隠れていることが多いです。例えば、規則的な増減や対称性を見つけることで、解答の手がかりを得られます。

また、位置関係を図や表にして視覚化することで、より明確に理解できるでしょう。

④選択肢から逆算するテクニックを使う

「何を問われているかよくわからない…」というときは、先に選択肢を見て比較するのも有効なテクニックです。問題文から直接解答を導くのが難しい場合、選択肢を1つずつ検証し、それぞれの選択肢がどのような条件を満たすのかを確認します。

そうすることで、効率的に不正解を除外し、正解を絞り込むことができます。

学生

逆算は、時間を節約しつつ正確に解答を導くための強力な手段といえるね!

⑤時間配分を意識する

構造的把握力検査では、時間配分が得点に大きく影響します。問題を解く前に、全体の時間を確認し、各問題に割り当てる時間を決めるようにしましょう。

特に難易度の高い問題に時間をかけすぎると、他の問題を解く時間がなくなってしまうため、適切なタイミングで次の問題に移る判断力も必要です。時間配分を意識することで、より多くの問題に取り組むことができるでしょう。

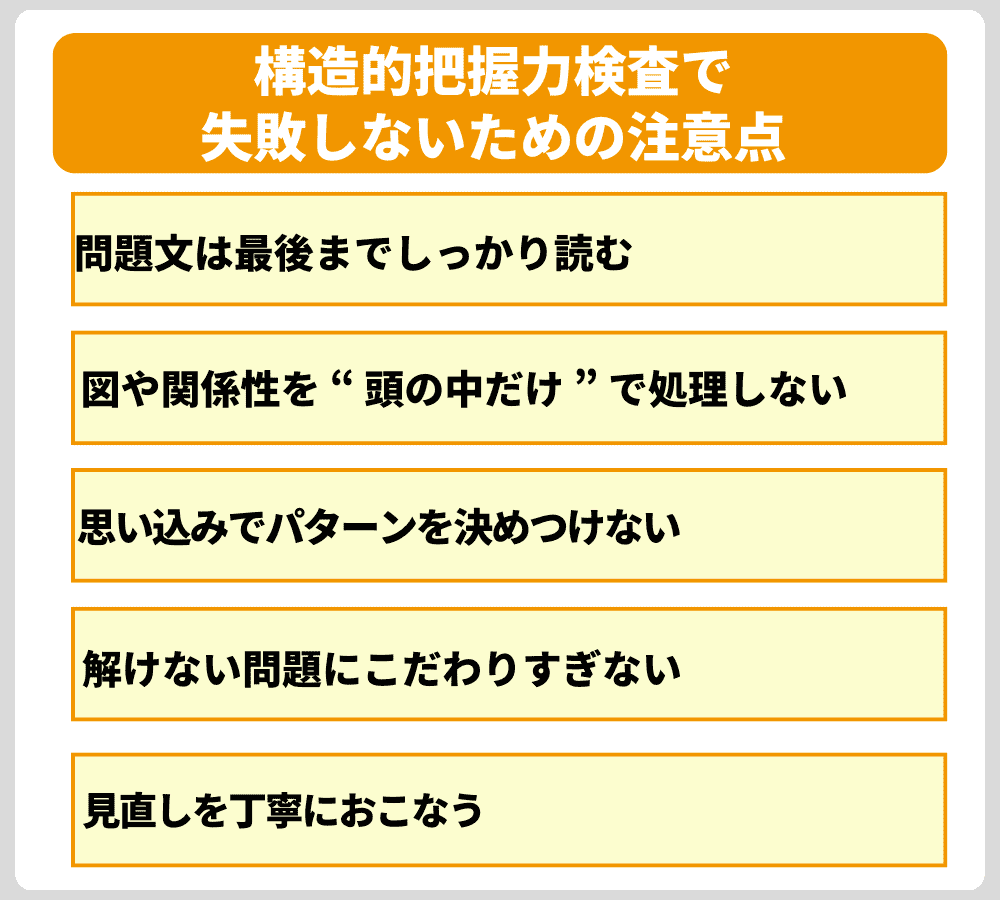

構造的把握力検査で失敗しないための注意点

構造的把握力検査では、「ケアレスミス」や「思い込み」による失点が意外と多くなりがちです。ここでは、本番での失敗を防ぐために押さえておきたい5つの注意点を紹介します。

問題文は最後までしっかり読む

構造的把握力検査では、問題文を最後までしっかり読むことが大切です。読んだつもりで解答を進めると、重要な情報を見落としてしまうリスクがあります。特に問題の条件や制約は、後半部分に記載されていることが多いため、注意が必要です。

問題文を読むときは、焦らず、全体を把握しましょう。

図や関係性を “ 頭の中だけ ” で処理しない

頭の中だけで考えていると、「わかったつもり」になってしまいがちですが、図や表の関係は実際に書き出すことで初めて見えてくることがあります。

特に人物関係や時系列、フローチャート系の問題では、見える化(メモ)する習慣をつけておくことがミス防止に繋がります。

思い込みでパターンを決めつけない

「この問題、前にも見た気がする!」という思い込みから、正解を見誤ってしまうケースは少なくありません。同じように見える問題でも、出題の意図やルールが異なる場合があるため、先入観にとらわれず、毎回ゼロベースで読み解く姿勢が大切です。

1つひとつの問題を丁寧に読み解くことで、思い込みによるミスを防ぎ、正しいパターンを見極める力が養われます。柔軟な思考を心がけましょう。

解けない問題にこだわりすぎない

試験中に1つの問題に時間をかけすぎてしまうと、他の問題を解く時間がなくなってしまいます。構造的把握力検査では、時間配分が非常に大切です。

難しい問題に時間をかけすぎるよりも、一旦飛ばして次の問題に進む勇気も必要です。後から落ち着いて見直すことで、意外とスムーズに解けることもあります。全体の進捗を意識し、効率的に問題を解くことが成功への道です。

見直しを丁寧におこなう

最後の見直しは、ミスを防ぐための重要なステップです。問題を解き終えたら、全ての解答を再確認しましょう。特に計算ミスや読み間違いは、改めて見直すことで発見できることが多いです。

見直しを丁寧におこなうことで、失点を防ぎ、確実に得点を積み上げることができるでしょう。

構造的把握力検査を導入している主な業界

複数の情報を整理・分析し、的確に判断する力が求められる業界では、構造的把握力検査が導入されているケースが増えています。ここでは、構造的把握力検査が導入されやすい主な業界を紹介します。

総合商社

総合商社では、多様な事業分野をまたいで情報を整理し、最適な意思決定をおこなう場面が日常的にあります。

商流の理解やリスク管理、交渉戦略などにおいて、複雑な情報を論理的かつ構造的に把握する力が求められるため、選考の一環として構造的把握力検査が活用されるケースが多くあります。

広告代理店

広告代理店では、クライアントの課題に対して[誰に・何を・どう伝えるか]を構造的に設計し、クリエイティブに落とし込む力が求められます。競合分析やマーケット理解、ターゲット設定なども含め、情報を整理して論理的に組み立てる力が業務の基盤となります。

不動産

不動産業界では、物件の価値を見極めたり、多様な顧客ニーズを整理したりする際に、構造的な思考が求められます。特に法人営業や開発企画の部門では、土地や建物の特性に加え、市場動向や法的制約といった複雑な情報を的確に整理し、最適な提案をおこなう力が重要です。

こうした思考力を評価するために、構造的把握力検査を選考に取り入れている企業もあります。

コンサルティング

コンサルティング業界では、クライアントの課題を的確に把握し、論理的に分析したうえで解決策を導き出す力が求められます。

その基盤となる[地頭力]や[論理展開力]を測る目的で、構造的把握力検査が活用されることが多く、とくに戦略系や総合系ファームでは、選考初期の評価指標として導入されているケースも少なくありません。

総合ディベロッパー

街づくりや大型施設の開発を担う総合ディベロッパーでは、都市計画・行政調整・事業収支・テナント誘致など、多方面の要素を同時に整理・判断する力が必要です。

関係者の意見をまとめ、最適な形でプロジェクトを進める構造的な思考力は、この業界でも非常に重視されており、選考の初期段階で構造的把握力検査が活用されることがあります。

まとめ

この記事では、SPIにおける構造的把握力検査の基本から、効果的な勉強法、具体的な問題例、そして注意点までを詳しく解説しました。

構造把握力検査は、就活において重要な役割を果たす試験です。特に、論理的思考力や情報整理能力を測るこの検査は、多くの企業が選考の一環として取り入れています。

短期間で効果的に対策を進めるためには、日々の勉強を計画的におこない、問題のパターンに慣れることが大切です。また、試験を受ける際は、時間配分を意識し、問題をしっかりと最後まで読むことが成功の鍵となります。

この記事を参考に、是非自分の力を最大限に発揮してください。

SPIの構造把握力検査後はどう進める?エージェントと一緒に効率よく準備しよう

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就職エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「1人で自己分析をやってみたけど合っているのかわからない…」「自己分析のやり方を調べてもピンとこない…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。

| 就職エージェントneo | |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| オンライン対応 | 可 |

| 主な特徴 | 東証プライム上場企業・大手グループ求人もあり、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件 |

| 公式サイト | こちらをクリック |