●短所を回答する際は、「優柔不断である」という弱みを、正直に認めつつ改善努力をセットで伝えることで、マイナス印象を避けることができる。

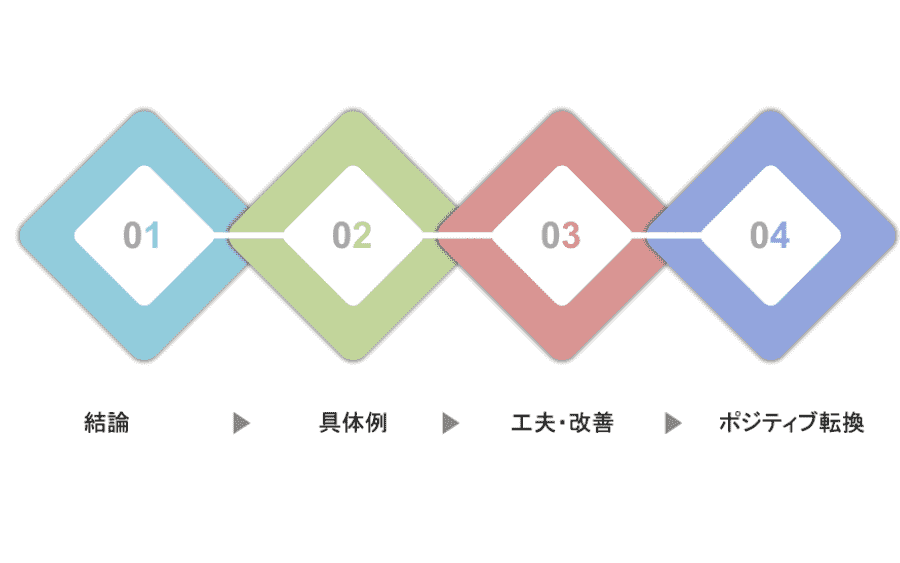

●短所は『結論→エピソード→改善策→強みへの転換』の構成で語ることで、自己分析の深さと成長意欲を効果的に伝えることができる。

●優柔不断な短所を伝える際、単に「慎重」といった言葉で言い換えるだけではなく、[何に]迷ったかのか、[なぜ]迷ってしまったのか、その理由や背景を具体的に伝えることができると差別化につながる。

「優柔不断」と答えてもOK!大切なのは “その後の伝え方”

短所を聞かれた際、「私の短所は優柔不断です」と正直に答えることは、全く問題ありません。

むしろ大切なことは、その短所を「どう受け止め、どんな工夫をして改善しようとしているか?」を、セットで伝えることです。面接官は[完璧な人]ではなく、『自分の課題に向き合える人』を評価するからです。

そのため、「優柔不断」という短所を伝える際は、「選択肢を洗い出して比較検討する慎重さに繋がっている」とポジティブな側面を見せたり、「事前に決断の基準を設けて判断のスピードを上げる工夫をしています」といった、前向きなエピソードを添えたりすることを意識してください。

では、実際に内定を獲得した先輩たちは、どのように「優柔不断さ」を伝えたのでしょうか。具体的なESの例文を見ていきましょう。

実際の先輩たちのESや面接レポを見てみよう!

ここでは、実際に「私の短所は優柔不断です」と答えた先輩たちのESや面接体験記を見てみましょう。

<集英社(25卒)>

▼設問

現時点でのあなたの弱点や短所と、それらとどう向き合っていきたいかを教えてください。

▼回答

私は長所として、傾聴力や客観的思考に基づいた提案力がある。この強みを活かし、顧客が抱える潜在的なニーズを汲み取り、顧客が本当に求める価値を提供したい。一方で、弱みは優柔不断なところだ。これに対しては、集中して考える部分と、割り切る部分でメリハリをつけるようにして改善を図っている。

引用:Unistyle/集英社[エントリーシート(IT企画)]

<講談社(24卒)>

▼設問

短所、どう向き合ってるか

▼回答

短所:優柔不断で、他人の意見に左右されすぎてしまうこと。

私は他人の意見を色々と聞いているうちに、自分の考えが揺らいで自分の意見がわからなくなってしまうことがある。だが、そのような他者の視点が気づきを与えてくれることも多い。そのため、自分の意見において最も重視する要素が何かを明確に把握することを徹底し、その上で他人の意見を適宜取り入れるようにしている。

引用:Unistyle/講談社[エントリーシート(編集)]

「集中して考える部分と、割り切る部分でメリハリをつける」や「自分の意見において最も重視する要素が何かを明確に把握することを徹底し、その上で他人の意見を適宜取り入れる」のように、自分なりの工夫を具体的に伝えていることが伺えます。

以下の画像をクリックして、先輩たちのESや体験記からヒントを得て、自分なりの伝え方を考えてみましょう。

そもそも企業が「短所」を聞くワケとは?

まず企業は面接を通して、あなたが自分の強みだけでなく、弱み(短所)を客観的に理解しているかを確認しています。

自己理解ができている人は、仕事で困難にぶつかった時に、自分の限界を知った上で、周りに助けを求めたり、冷静に対処したりできる可能性が高いと判断されます。

だからこそ、面接で「短所はありません」と答えてしまうと、「自己分析が不足している」とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

課題への向き合い方・改善力を見たい

企業は、就活生の短所そのものだけではなく、その短所にどのように向き合い、改善しようと努力しているかという[前向きな姿勢]を重視しています。

そのため、短所を回答する際は、「このような短所がありますが、それを克服するために、こんな工夫をしています」という具体的なエピソードを交えることで、あなたの誠実さや成長意欲を効果的にアピールすることができます。

職務への適応力を知りたい

企業は、あなたの短所が、応募する職種で働く上で[致命的な欠点]にならないかも確認しています。

例えば、「優柔不断である」という短所の場合、常に迅速な判断と行動が求められるコンサルタントやプロジェクトマネージャーなどの職種では、マイナス評価に繋がりやすいため、伝える際には特に注意が必要です。

もちろん[慎重さ]という強みに転換して伝えることは可能です。しかし「私は決断に非常に時間がかかります」といったネガティブな側面を強調しすぎないように気を付けると良いでしょう。

面接官は「優柔不断」という短所をどう受け取る?

優柔不断という短所は、伝え方次第では「慎重である」という強みとして受け取られることもありますが、一般的にはマイナスイメージを持つ人が多いです。

ここでは、「優柔不断である」という短所を伝えた際に面接官が抱きやすい具体的な懸念と、それを払拭するための[伝え方のポイント]を解説します。

決断に時間がかかり、仕事のスピードが遅そう

「優柔不断」と聞くと、面接官がまず抱くのは「決断に時間がかかって、仕事のスピードが遅いのでは?」という懸念です。

ビジネスでは、プロジェクトの進行や顧客対応において、迅速な判断が求められる場面も少なくありません。だからこそ、面接官は「重要な局面で決断が遅れ、周りに迷惑をかけるのでは?」と懸念をしてしまうのです。

この懸念を払拭するには、[優柔不断]の裏にあるポジティブな側面や、自分なりにおこなっている工夫を具体的に伝えましょう。

その際は、単に「その分、判断ミスが少ないです」と伝えるだけでなく、以下のようなフォローを加えるようにしてください。

- 「何事も物事を慎重に考えるため時間はかかりますが、その分、一度決めた後の実行は早く、手戻りが少ないため、結果的にプロジェクト全体のスピードに貢献できます」

- 「日常的な判断は時間を区切って素早くおこない、本当に重要な決断にのみ時間をかける、というメリハリをつける工夫をしています」

アドバイザー

上記のように具体的な説明を加えることができると、単に[決断が遅い人]ではなく、[深く考え、確実に行動できる人]というポジティブな印象を与えることができますよ!

周囲の意見に流されやすそう

面接官は、優柔不断さを「ただ周りに流されているだけでは?」「自分の意見がないのでは?」、はたまた「決めた後も方針がブレるのでは?」と、主体性がないと受け取る場合があります。

企業は[自ら考え、行動できる人]を求めています。そのため、「誰かの指示がないと動けない」という印象を与えてしまうと、マイナス評価に繋がりかねません。

この懸念を払拭するには、優柔不断さを、[他の人の意見を尊重する『柔軟性』]と[最終的には自分の『判断軸』で決断する『主体性』]をセットでアピールするのが効果的です。

具体的には「グループワークでA案とB案が対立した際、一度両方の意見を尊重し、その上で『今回の目的である”コスト削減”という軸に立ち返り、最終的にA案が最適だと判断・提案しました」といったイメージです。

アドバイザー

上記のように他の人の意見を尊重する柔軟性と、最終的には自分の判断軸で決断する主体性をセットで語ることができると、[意見がコロコロ変わる人]ではなく[思慮深く、芯の通った人]として高く評価されるでしょう。

評価を下げない!短所「優柔不断」の伝え方テンプレート

ここまで『優柔不断を伝えても問題ない』や『企業が「短所」を聞くワケ』、『「優柔不断」が面接官に与える懸念・フォローポイント』について話してきました。

しかし、実際に面接で「短所を教えてください」と聞かれたとき、自分の弱みを正直に伝えるのは勇気がいるものでしょう。特に[優柔不断]と答える場合は、「決断力がない」「仕事が遅い」といったマイナスイメージにつながりやすいのが悩みどころですよね。

そこで本項では、[優柔不断]という短所を伝えつつも、面接官に好印象を与えることができる、『結論→具体例→改善→ポジティブ転換』の流れで答えるテンプレートをご紹介します。

【結論】自分の短所を一言で伝える

まずは、「私の短所は、優柔不断なところです。」とシンプルに伝えましょう。ここで言い訳をせず、自分の弱みを素直に受け止めている姿勢を見せることが大切です。

さらに一歩踏み込んで、『選択肢を前にすると熟考しすぎてしまい、決定に時間を要することがあります』のように、どのような性質の短所かを一言添えると、面接官はあなたの弱みをより具体的にイメージしやすくなります。

この段階では、変にポジティブに言い換えようとしないのがポイントです。

【具体例】短所が表れたエピソードを述べる

短所を抽象的に語るだけでは、面接官は信ぴょう性を持てません。必ず、[いつ・どこで・何に困ったか]という具体例を添えましょう。

大学のゼミで発表テーマを決める際、自分の関心のある分野が複数あったため、情報を収集しすぎた結果、なかなか1つに絞れず、メンバーへの連絡が遅れてしまったことがありました。』といった具体例を出すと、面接官も状況をイメージしやすくなります

このように、実際に困った経験を正直に話すことで、あなたの自己分析の深さと誠実さを示すことが可能です。

また、エピソードを選ぶ際は、アルバイトやインターンといった、ビジネス(仕事)に近い状況の内容を選ぶと、面接官はあなたの入社後の働きぶりをよりイメージしやすくなるため、オススメです。

【工夫・改善】短所をどう克服しようとしたかを説明する

面接官が最も知りたいことは、この[改善への取り組み]です。短所を放置せず、課題解決に向けて努力できる人材かを見ています。

そのために重要なのは、「〇〇のように工夫して、短所を克服しようとしています」という、具体的な行動や、自分なりのルールを明確に伝えることです。

例えば、『それ以降は、自分なりに“決定の優先順位を判断軸として明確化”し、あらかじめ制限時間を設けてから選択肢を見比べるようにしました。』といったイメージです。

その際、短所を克服する過程で活用したツールや方法論(例:メモ書き、マトリクス作成)などがあれば、それらも提示すると、説得力が増します。具体的なツールや方法論(例:メモ書き、マトリクス作成など)を出すと、説得力が格段に増します。

【ポジティブ転換】ポジティブな面に言及して締める

最後に、この短所を活かした強みで前向きに締めくくりましょう。面接官が懸念する[スピードの遅さ]を上回るメリットを提示することがポイントです。

例えば、『悩む分、物事のリスクを徹底的に洗い出す慎重さや、多角的な視点で最適解を導き出す思考力が身につきました。決めたことには責任を持って取り組めるのが強みです。』といった形で伝えましょう。

また、優柔不断は[考え抜く力]や[失敗を避ける慎重さ]とも言い換えることも可能です。このようにポジティブな言葉に変換し、あなたの個性を際立たせることができれば、好印象を与える事にもつながるでしょう。

短所「優柔不断」を上手に伝える例文5選

ここでは[優柔不断]という短所を効果的に伝えた、5つの例文をご紹介します。これらの例文を参考に、「自分だったら、どのように表現できるか」を具体的に考えてみましょう。

①物事を決めるのに時間がかかるタイプ

私の短所は、物事を決断するのに時間がかかるところです。いくつかの選択肢を前にすると、あらゆる側面を深く考えすぎてしまう傾向があります。

具体的には、ゼミのプレゼンテーマを決める際、複数の選択肢のメリット・デメリットを細かく検討したため、なかなか1つに絞りきれず、チーム内の議論を長引かせてしまったことがあります。

この経験を反省し、それ以降は「目的に照らして最も合致する選択肢」を先に決め、判断基準の優先順位を明確にする工夫を徹底しています。

その結果、時間内に判断しながらも、深く熟考したことによる納得感のある決定ができるようになりました。この慎重さは、将来、プロジェクトのリスク管理に活かせると考えています。

②人の意見を聞きすぎて迷いやすいタイプ

私の短所は、人の意見を聞きすぎて自分の考えに迷いが生じてしまうところです。多角的に検討しようとするあまり、判断軸がブレてしまうことがあります。

具体的には、グループワークで役割分担を決める際、全員の希望や意見を尊重しようとしすぎて、誰の案を優先すべきか迷い、最終的な役割決定に時間がかかってしまいました。

以後は、まず自分の意見を確立した上で他者の意見を聞くスタンスに変え、優先順位を整理するように工夫しています。

その結果、周囲の意見を大切にする共感力を活かしつつ、場をまとめるための意思決定力も身につけることができました。

③行動に移すまでに時間がかかるタイプ

私の短所は、慎重すぎて行動に移るまでに時間がかかってしまうことです。「万全の準備が必要だ」と考えすぎる傾向があります。

具体的には、アルバイト先で業務改善のアイデアを思いついても、「本当に役立つか」「実行に移すことでかえって迷惑ではないか」と様々なリスクを考えすぎて、なかなか提案できませんでした。

しかし、あるとき思い切って伝えたところ、大きく喜ばれた経験を通じて、自分の考えを早くアウトプットし、小さなPDCAを回すことの大切さに気づきました。

今では、7割の確信が持てたらまず動くことを意識しており、この準備の丁寧さを活かして、質の高い業務を迅速に進めていきたいと考えています。

④即断即決が苦手なタイプ

私の短所は、即断即決が苦手な点です。特に多くの情報がある状況下では、「もっと良い方法があるのでは」と考えてしまい、判断に時間を要してしまいます。

具体的には、就職活動の準備で志望業界を絞る際、あらゆる業界の可能性を検討した結果、情報過多になり、決断するまでに時間を要しました。

この経験から、判断に必要な「人との関わり」や「成長環境」といった軸を先に明確に整理したことで、自信をもって決断できるようになりました。

現在では、判断に必要な要素を先に明確にすることで、深く考える力とスピード感を両立することを意識しています。

⑤遠慮して自分の意見を主張できないタイプ

私の短所は、周囲に遠慮し、自分の意見を主張しづらいところです。協調性を重視するあまり、一歩引いてしまう傾向があります。

具体的には、サークルで企画を出す際も「他の人の方が良い案かも」と自信を持てず、チームにとって重要かもしれないアイデアを引っ込めてしまった経験があります。

その反省から、「意見交換はチームの成果向上のため」と考えを切り替え、一度は必ず発言してみることをルールにしています。

今では、提案し合える雰囲気づくりの大切さも意識しながら、多角的な視点を持つ強みを活かして積極的に発言するようになりました。

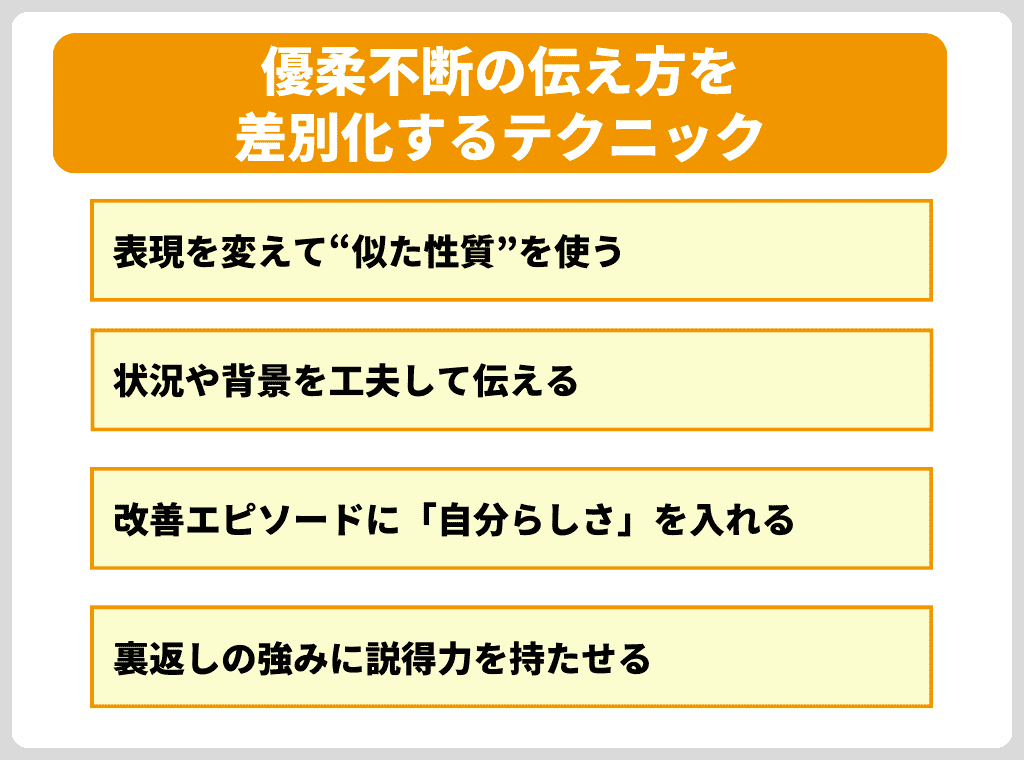

「またこのパターン…」と思わせない!優柔不断の伝え方を差別化するテクニック

就活で短所を聞かれた際、「優柔不断です」と答える学生は非常に多いです。 そのため、ありきたりな伝え方をしてしまうと、面接官に「またこのパターンか…」と飽きられてしまい、あなたの印象が薄れてしまうリスクがあります。

ここでは、そのリスクを回避し、[優柔不断さ]を単なる短所としてではなく、あなただけの個性や強みとして、面接官の記憶に残る具体的な伝え方テクニックを紹介しますよ。

ポジティブな言葉に言い換える

繰り返しになりますが、[優柔不断]という短所は、面接で多くの学生が使うため、そのまま伝えると「またか…」と思われ、印象に残りにくい可能性があります。

そこで、この言葉をストレートに使わず、以下のような具体的な行動や思考を表す言葉に言い換えてみましょう。

- 1つのことを、納得いくまでじっくり考えてしまう

- 行動する前に、「もし失敗したら…」と、色々な可能性を考えすぎてしまう

- 何かを決める時に、つい様々な角度から考えすぎてしまう癖がある

- 何かを始める前に、関連する情報をたくさん集めないと、なかなか次に進めない

- 自分で決断する前に、周りの人の意見をたくさん聞いてしまう

- 石橋を叩いて渡るように、慎重に物事を進めるタイプである

- どちらが良いか決めきれず、判断に時間がかかってしまうことがある

上記のような言い換えは、優柔不断という弱みの裏にある[論理的な姿勢]や[真剣さ]といったポジティブな側面を伝える効果があります。

表現を具体的に変えるだけで、面接官に与える印象は大きく変わるので、是非あなたの個性を際立たせる言葉を見つけてみてください。

状況や背景を工夫して伝える

優柔不断な点を短所として伝える際は、何に迷ったかを述べるだけでなく、その理由や背景を具体的に説明することで、あなたの個性や思考の深さをより伝えることができます。

そのため、エピソードを選ぶ際は、皆が経験するような「今日のランチ、何にしようか迷いました」といった日常的な場面ではなく、あなたならではの価値観が表れるような、少し複雑な状況で迷ったエピソードを選ぶことを意識してください。

具体的には、以下のような視点でエピソードを探してみると良いでしょう。

<アルバイトでの経験>

「新人教育を任された際、1人ひとりの個性に合わせて最適な教え方は何かと考えすぎてしまい、最初の指導方針を決めるのに時間がかかってしまいました」

→ 他の人への配慮や、責任感の強さが伝わる

<サークルやゼミでの経験>

「グループワークで、A案にもB案にもそれぞれ良い点があり、どちらの意見も尊重したいと思うあまり、結論を出すのに時間がかかってしまいました」

→ 多角的な視点や、協調性の高さが伝わる

このように、あなたの優柔不断さが、実は[他の人への配慮]や[物事を深く考える力]から来ていることを示すことができれば、単なる[決められない人]というマイナスイメージを払拭し、むしろ思慮深さや誠実さといった強みとして印象付けることができます。

改善エピソードに「自分らしさ」を入れる

短所を語る際に、必ずセットで求められるのが[短所を改善するために、どんな工夫をしているか]という具体的な取り組みです。

ここで、「努力しています」といった抽象的な言葉だけでなく、[あなたならではの工夫]を加えることができると、面接官の印象は大きく変わります。

それは、あなたが課題に対して真剣に向き合い、自分なりに考えて行動できることの証明になるからです。具体的には、以下のような工夫を添えると良いでしょう。

①相談ルールを決める

「迷った時は、まず信頼できる友人3人に相談し、客観的な意見を聞いてから判断するようにしています」

②情報収集に区切りをつける

「選択肢について調べる際は、それぞれのメリット・デメリットを3つずつ書き出す、というルールを決めて、情報収集をしすぎないように意識しています」

③時間でメリハリをつける

「簡単な選択(例:今日の服装など)は1分以内、重要な決断(例:履修登録など)は前日までに考える、というように、時間のかけ方にメリハリをつけています」

このように、あなたがおこなっている具体的な工夫を伝えることは、[優柔不断]という短所を乗り越えようと努力している、あなたの真剣さと個性を伝えるための、最も効果的な方法です。

裏返しの強みに説得力を持たせる

[優柔不断]という短所を[慎重さ]や[多角的な視点]といった強みに言い換えるのは、自己PRの王道テクニックです。

ただし、単に言い換えるだけでは、「本当にそうなの?」と面接官に疑問を持たれてしまいます。その[裏返しの強み]に説得力を持たせる鍵となるのが、具体的なエピソードです。

「優柔不断ですが、その分慎重です」と言うだけではなく、その強みが実際に[成果]に繋がった経験を以下のように具体的に語りましょう。

あの時、私が慎重に計画のリスクを検討し、発表内容の修正を提案したおかげで、プレゼン当日に指摘されそうな矛盾点を事前に潰すことができ、結果的に高い評価を得られました。この経験から、私の『徹底的に考え抜く力』は、チームの成功に貢献できると確信しています

このように、弱みから強みへの転換を、あなただけのエピソードで裏付けることができると、面接官に「なるほど、この人の『優柔不断さ』は、こういう強みになるのか」と深く納得してもらうことができるでしょう。

短所「優柔不断」に関するよくある質問

最後に、就活生が抱く[優柔不断に関するよくある質問]について、いくつか答えていきます。

「性格として優柔不断」なことは、選考で不利になるのか?

結論から言うと、[優柔不断]という性格そのものが、直ちに不採用に繋がるわけではありません。

しかし、ビジネスの場では[スピード感を持って意思決定できる力]が重視されるため、面接で伝え方を間違えると、[決められない人]というネガティブな印象を与え、不利になってしまう可能性はあります。

大切なことは、正直に短所を認めつつ、その背景にある[慎重さ]や[多角的な視点]といったポジティブな側面、そして具体的な改善努力をセットで伝えることです。[弱みを自覚し、改善のために動ける人]という姿勢を示すことができれば、選考で不利になるどころか、むしろ自己分析の深さや成長意欲を評価されるでしょう。

▶詳しい内容は『「優柔不断」と答えてもOK!大切なのは “その後の伝え方”』で解説しています

面接で「優柔不断」と答えるのはアリですか?

面接で「わたしの短所は優柔不断です」と答えることは、全く問題ありません。しかし、優柔不断さを丸腰で伝えるのは避けるべきです。

面接官が短所を聞く理由は、[自己理解ができているか][自分の課題に対してどう向き合っているか]を知るためです。そのため、以下の4つのステップを意識して、あなたの改善意欲を伝えましょう。

- 短所を認める

「私は優柔不断な面があります」

- 具体的なエピソードを添える

「(いつ、どのような状況で優柔不断さが出たか)」

- 裏返しの長所や背景を伝える

「その背景には、最善の選択をしたいという(慎重さ/多角的な検討)があります」

- 改善に向けた具体的な行動を提示する

「現在は(具体的な改善策)に取り組んでいます」

この構成で伝えることで、[優柔不断さ]は単なる弱点ではなく、あなたの自己分析力や成長意欲を示す強力なアピールポイントとなります。

▶詳しい内容は『評価を下げない!短所「優柔不断」の伝え方テンプレート』で解説しています

「優柔不断」のポジティブな言い換え表現はありますか?

はい、あります。大切なことは、[優柔不断さ]という短所の裏にあるポジティブな側面に焦点を当て、それを具体的な言葉で表現することです。

具体的には、以下のような言葉に言い換えることができます。

- 慎重である

「リスクを徹底的に洗い出してから行動する」

「石橋を叩いて渡るように、慎重に物事を進める」

- 思慮深い / よく考える

「1つのことを、納得いくまでじっくり考える」

「多角的な視点で物事を捉え、最善の策を熟考する」

- 丁寧である

「納得いくまで情報を集め、準備を怠らない」

- 協調性がある

「判断の前に、関係者の意見を聞き、合意形成を重視する」

これらの言葉を具体的なエピソードと結びつけ、「だからこそ、〇〇という成果が出せました」といった形で伝えることができると、あなたの優柔不断という短所は、説得力のある強みとして伝わるでしょう。

▶詳しい内容は『表現を変えて“似た性質”を使う』で解説しています

優柔不断な性格は仕事でどう活かせますか?

優柔不断という短所の裏にある[慎重さ]や[深く考える力]は、実は多くの仕事で大きな強みになります。具体的には、以下のような場面で活かすことができます。

- 企画や分析を伴う仕事

→熟考型であることが、表面的な情報にとどまらず、深い分析や斬新なアイデアを生み出す土台となる

- リスクマネジメントが必要な仕事

慎重さやリスク回避能力が、大きな失敗や見落としを防ぐ

- 多部門が関わるプロジェクト

多角的な視点が、異なる立場や意見を考慮した公正な判断を可能にし、関係者全員が納得できる着地点を見つけられる

- 企画や分析を伴う仕事

熟考型であることが、表面的な情報にとどまらず、深い分析や斬新なアイデアを生み出す土台となる

優柔不断の短所をどう改善すればいいですか?

ただ漠然と、早く決めるように努力するのではなく、具体的な行動をルール化することが重要です。ここでは、すぐに試せる4つの工夫をご紹介します。

- 小さな「即決トレーニング」を重ねよう

- 時間制限を設ける

簡単な決断は[1分以内]、重要な決断でも[30分以内]など、具体的なタイムリミットを決めましょう。タイマーを使って時間を計る習慣をつけると、効果的です。

- 判断軸を明確にする

迷った時は「今回の目的は何か?」「何を一番重視すべきか?」といった判断の軸を紙に書き出します。それに沿って機械的に判断することで、感情的な迷いを減らすことができます。

- 「完璧」を目指さない

100点満点のベストな選択・状態を探し続けるのではなく、「今の自分にとってベター(より良い)な選択で十分!」と考える意識も大切です。これにより、決断のスピードが上がります。

まとめ

「優柔不断である」という短所は、そのまま伝えるとマイナス評価になりかねませんが、自己分析の深さを示す絶好の機会でもあります。

大切なことは、優柔不断さの背景にある本質的な強み(慎重さ、多角的な視点など)を理解し、その上で具体的な改善策をセットで語ることです。

そして優柔不断な自分を否定せず、その特性が仕事でどう活かせるか、そしてどう成長していきたいかを建設的に伝えることで、面接官に『自律的に成長できる人材』というポジティブな印象を与えることができるようになるでしょう。

就職エージェントneoに自分に向いている職業を相談してみるのも1つの手

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就活エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「1人で自己分析をやってみたけど合っているのかわからない…」「自己分析のやり方を調べてもピンとこない…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。