●グループディスカッションでは、正解よりも[チームにどう貢献したか]が評価される。

●役割を理解し、自分の強みが活きるポジションで存在感を示すことがポイント。

●評価される人の共通点は、[周囲を見て動ける][柔軟に対応できる][雰囲気づくりが上手]な人が多い。

- 1 グループディスカッション(GD)とは?

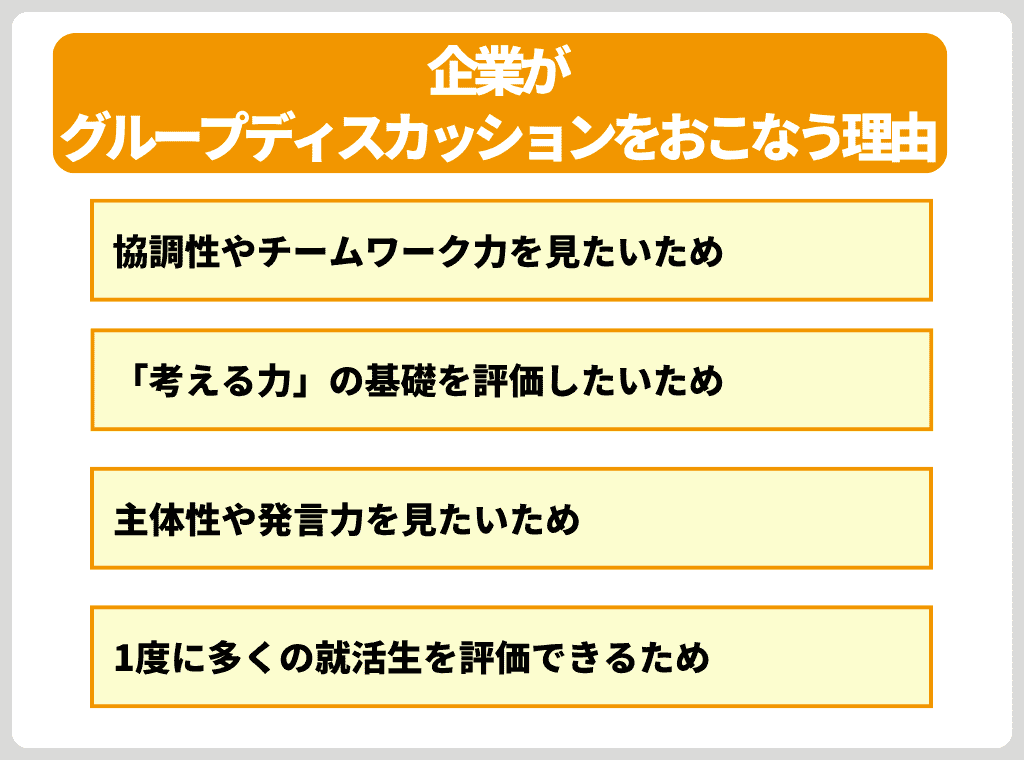

- 2 企業がグループディスカッションをおこなう理由

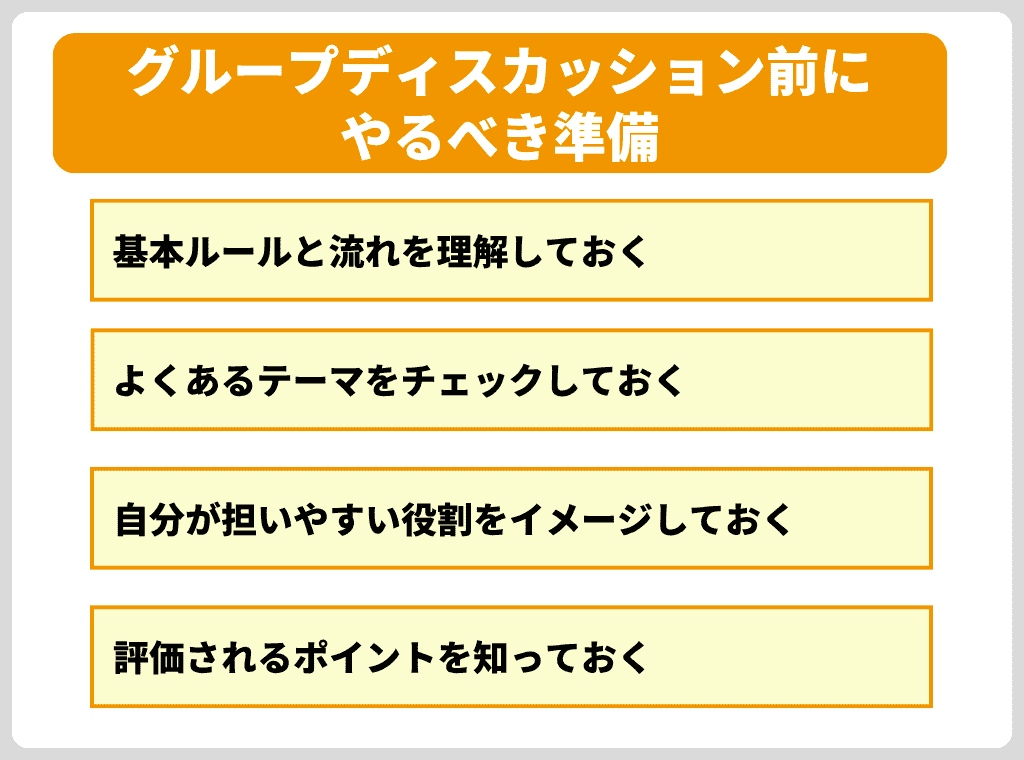

- 3 初めてでも大丈夫!グループディスカッション前にやるべき準備

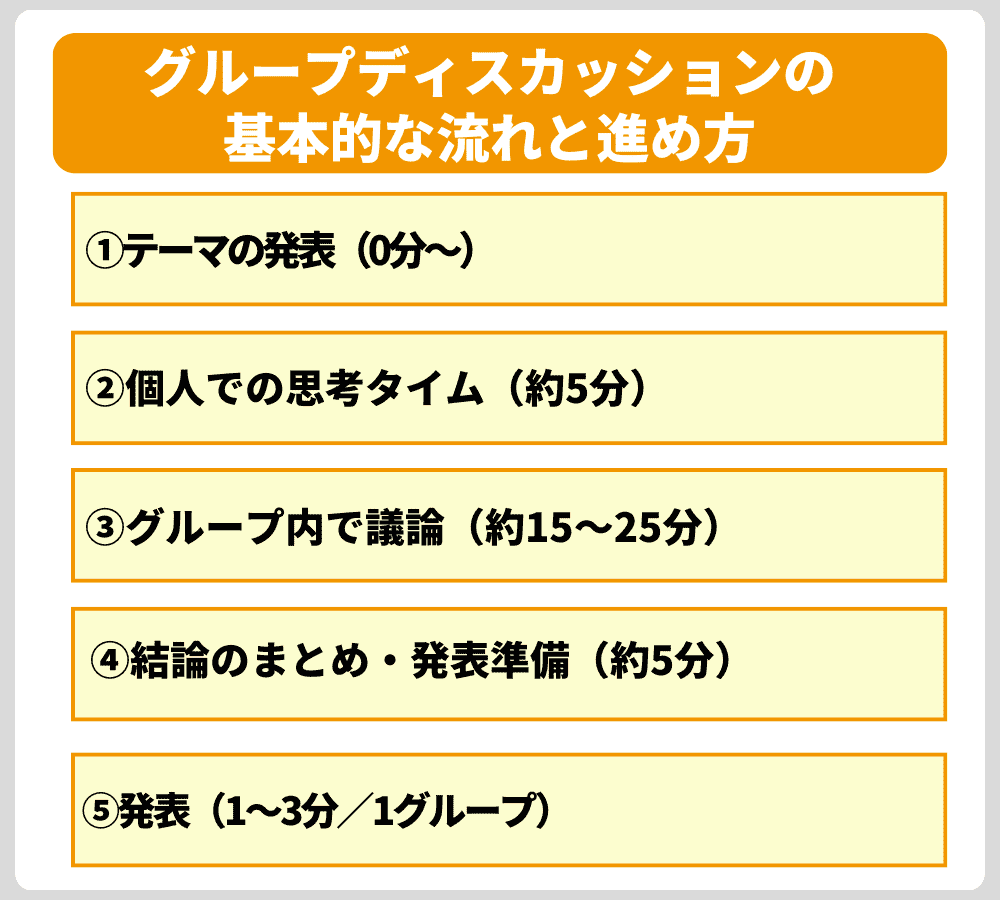

- 4 グループディスカッションの基本的な流れと進め方

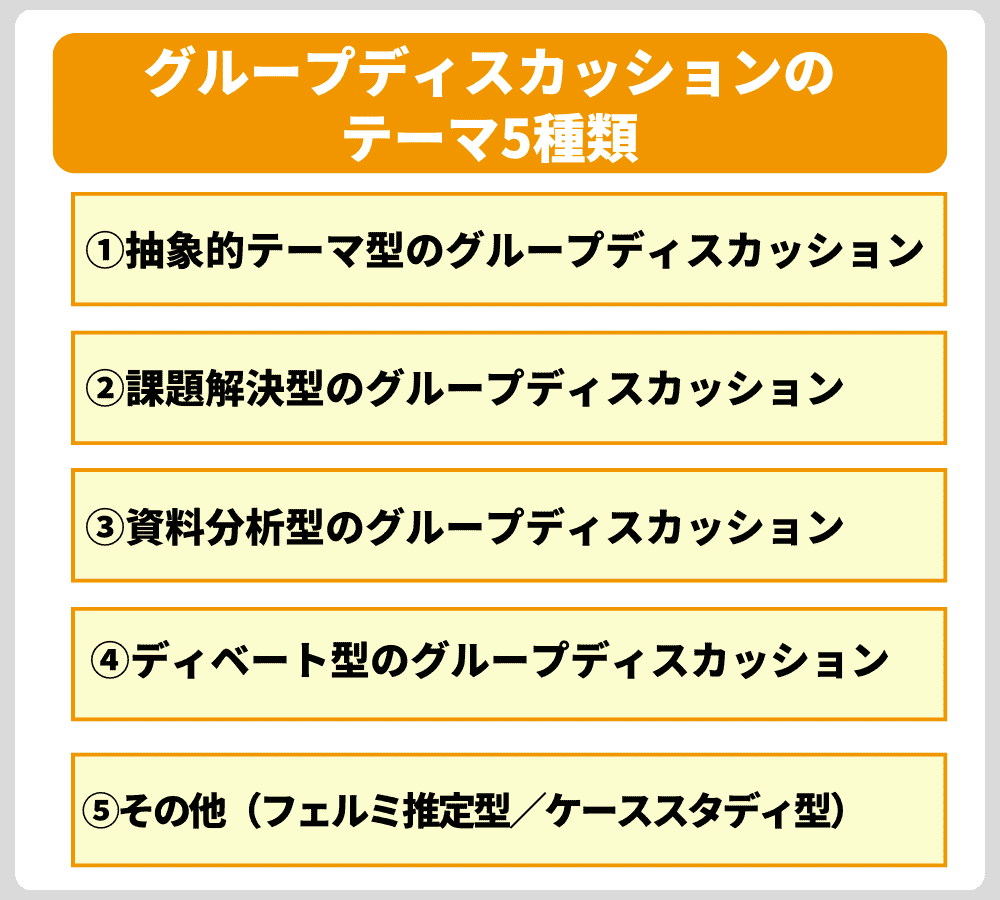

- 5 グループディスカッションのテーマ5種類

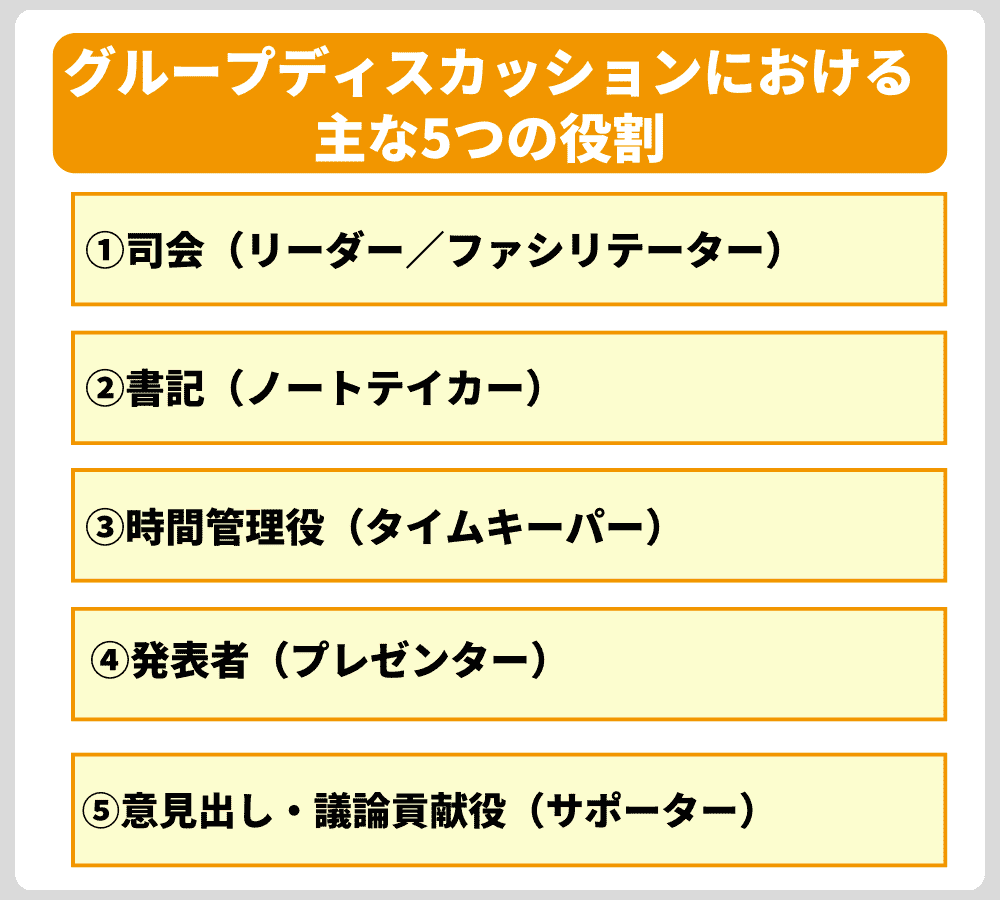

- 6 グループディスカッションにおける主な5つの役割

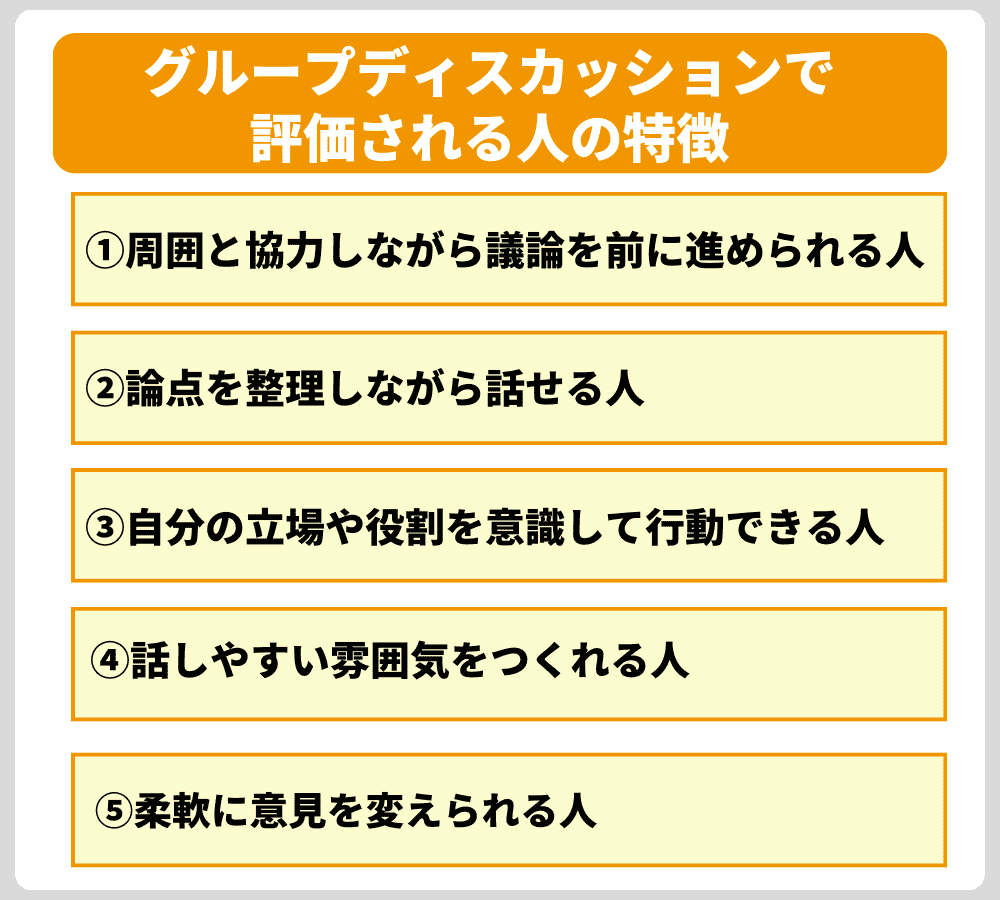

- 7 グループディスカッションで評価される人の特徴

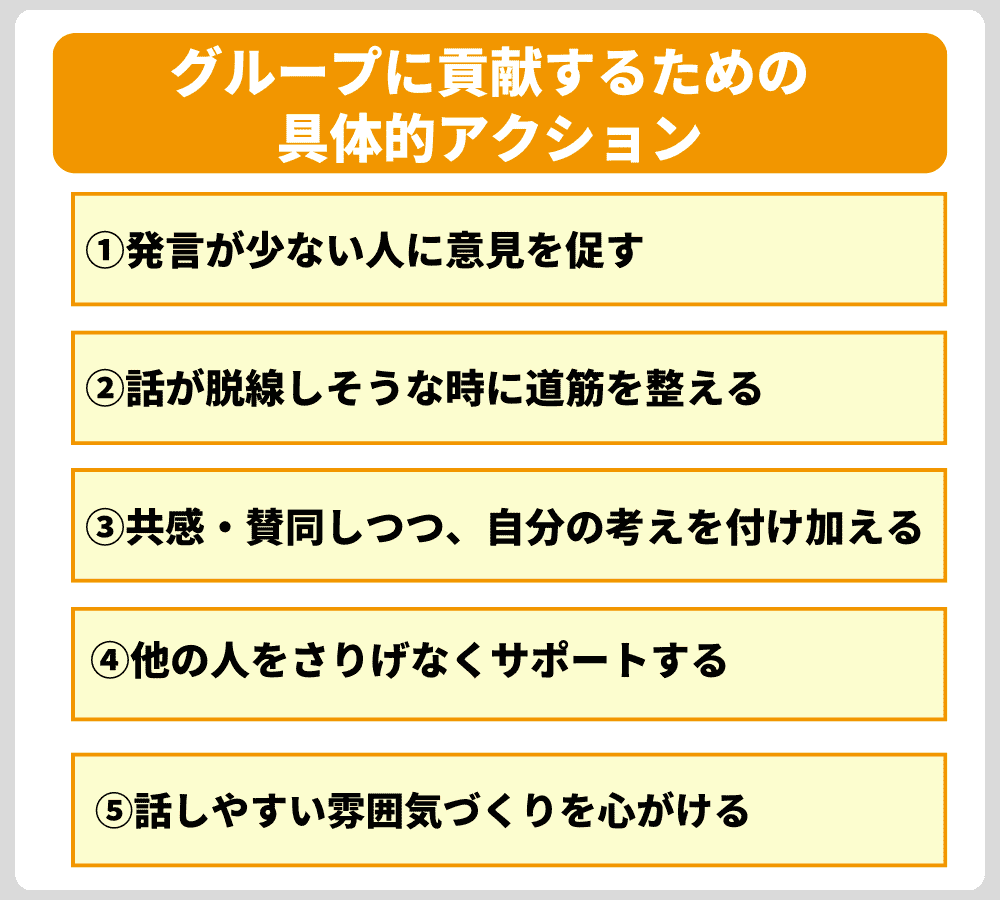

- 8 周囲と差がつく!グループに貢献するための具体的アクション

- 9 グループディスカッションで押さえておきたい注意事項

- 10 実際に内定を獲得した先輩たちがグループディスカッションで意識していたこととは?

- 11 グループディスカッションで起こりがちなトラブルと対処法

- 12 グループディスカッションに関するよくある質問

- 13 まとめ

- 14 グループディスカッション通過後の準備はできている?就活エージェントがあなたの魅力を一緒に言語化します

就活において頻出の[グループディスカッション(GD)]。名前は知っていても、「何を見られているの?」「うまく話せないと落ちる?」と不安に思う就活生も多いのではないでしょうか。

グループディスカッションとは、数名の就活生で1つのテーマについて話し合い、意見をまとめて結論を導く選考形式です。企業はこの場を通じて、協調性や論理的思考力、主体性など、[チームで働く上で必要な資質]を見極めています。

本記事では、グループディスカッションの概要から基本的な流れや進め方、役割ごとの立ち回り方まで、初めての人でも安心できるように、わかりやすく解説していきます。

グループディスカッション(GD)とは?

グループディスカッション(GD)とは、複数人の学生が1つのテーマについて話し合い、最終的に意見をまとめて発表する形式の選考です。企業によって人数や時間、テーマの種類は異なりますが、通常は5〜7人程度のチームで20〜30分ほど議論をおこない、最後にグループとしての結論を共有します。

面接のように個人単位で質疑応答を受けるのではなく、他の学生と協力して結論を導く[協働力]が問われるのが特徴です。そのため、話し方や発言内容だけでなく、チーム内での立ち振る舞いや、他人の意見への反応など、様々な観点から評価されます。

企業がグループディスカッションをおこなう理由

企業がグループディスカッションを導入するのは、単に発言の多さを評価するためではなく、就活生の本質的な力を短時間で効率よく見極めるためです。ここでは、企業がグループディスカッションを実施する主な理由について解説します。

①協調性やチームワーク力を見たいため

社会人として働く上で欠かせないのが、他者と連携しながら物事を進める[協調性]です。

グループディスカッションでは、限られた時間の中で意見の異なる相手とも円滑に話し合いを進める必要があるため、自然な立ち振る舞いから、その人の協調性やチームワーク力が見えてきます。

②「考える力」の基礎を評価したいため

グループディスカッションのテーマは、正解がないことも多く、論理的に物事を考える力[論理的思考力]や、アイデアを生み出す力[発想力]が求められます。

企業は就活生の[課題にどうアプローチするか][どんな視点で物事をとらえるか]といった思考の過程に注目し、自社で活躍できる人材かどうかを見極めています。

③主体性や発言力を見たいため

グループディスカッションでは、自ら考え、必要に応じて発言したり議論を進行したりする[主体性]も重要な評価ポイントです。企業は、発言の多さではなく、場の流れや他者の意見を踏まえた上で、自分の意見を適切なタイミングで述べられるかどうかを重視しています。

こうした、議論を前に進めようとする姿勢は、リーダーシップとして評価されることも多く、特に注目されやすいポイントです。

④1度に多くの就活生を評価できるため

グループディスカッションは、複数人を同時に選考できる効率的な手法です。企業側にとっては、多くの学生の[話し方・考え方・協働姿勢]を一度に観察でき、面接だけでは見えにくい側面まで把握することができます。

そのため、短時間での見極めが求められる初期選考において、特に有効な手法として活用されています。

初めてでも大丈夫!グループディスカッション前にやるべき準備

グループディスカッションは、就活生にとって不安を感じやすい選考形式の1つです。しかし、事前に[知る][準備する][シミュレーションする]を意識すれば、自信を持って臨むことができます。

ここでは、初めてのグループディスカッションでも落ち着いて参加するために、押さえておくべき準備を紹介します。

①基本ルールと流れを理解しておく

グループディスカッションは基本的に[自己紹介 → 役割分担 ・時間配分の設定→テーマの定義づけ → 議論 → 結論の整理・発表準備 → 発表]という流れで進行します。制限時間は20〜40分程度と限られているため、こうした全体の流れや各ステップの目的を事前に理解しておくことで、議論中も焦らず、余裕を持って行動できるようになります。

また、[テーマ型(自由討論)][ディベート型][課題解決型]など、テーマの種類によって議論の進め方が変わるため、代表的なパターンの特徴も把握しておきましょう。

▶グループディスカッションのテーマ種類は「グループディスカッションのテーマ5種類」で詳しく解説しています

②よくあるテーマをチェックしておく

グループディスカッションで出題されるテーマには、いくつかの傾向があります。例えば、以下のような内容です。

- 「理想のリーダーとは?」

- 「少子化を解決するには?」

- 「無人コンビニの導入に賛成か、反対か」

- 「〇〇社の新商品企画を考えてください」

こうしたテーマにあらかじめ目を通し、自分なりの意見や視点を整理しておくことで、本番でも落ち着いて対応できるようになります。

また、日頃から新聞やニュースサイトで社会問題やビジネストレンドにアンテナを張っておくと、様々なテーマに応用できる知識が増え、自信にも繋がります。

③自分が担いやすい役割をイメージしておく

グループディスカッションでは、自然と[司会][書記][タイムキーパー][発表者]といった役割分担がおこわれます。無理にリーダーを目指す必要はなく、自分の得意な形でチームに貢献することが大切です。

例えば、[話をまとめるのが得意なら書記][時間配分に気を配れるならタイムキーパー]といったように、自分が力を発揮できそうな役割を事前にイメージしておくと、当日も落ち着いて行動できます。

▶グループディスカッションの役割種類は「グループディスカッションにおける主な5つの役割」で詳しく解説しています

④評価されるポイントを知っておく

グループディスカッションで企業が注目しているのは、主に[協調性][論理性][主体性]の3つです。以下のポイントを意識して行動しましょう。

- 話し合いの場を乱さず、人の話を遮らない

- 論理的かつ簡潔に意見を述べる

- 役割に関わらず、議論に貢献する姿勢を示す

- 他者の意見を尊重しつつ、自身の意見も述べる

内容の正しさよりも、議論へのプロセスや姿勢が評価される場であることを理解しておきましょう。

▶グループディスカッションで評価されるポイントは「周囲と差がつく!グループに貢献するための具体的アクション」で詳しく解説しています

⑤オンライン対策も忘れずにおこなう

近年増加しているオンライン形式のグループディスカッションでは、対面形式とは異なる対策が求められます。特に以下4点は必ずチェックしておきましょう。

- マイク・通信環境の事前確認

議論中に音声トラブルや接続不良で中断しないよう、事前に必ずチェックしておきましょう。

- カメラ目線を意識する

画面越しのコミュニケーションでは、カメラの向こうにいる評価者を意識することが重要です。

- 発言時は名乗る

誰が発言しているのかを明確にするため、発言の冒頭で自分の名前を述べましょう。

- チャットや挙手機能を活用する

オンラインツールに備わっている機能は積極的に利用し、円滑な議論を促進しましょう。

- リアクションは普段の1.5倍を意識

少し大きめに頷いたり、「なるほど」と声に出したりと、意識的に反応を示すことが重要です。

対面形式に比べると表情が見えにくいため、声のトーンやあいづち、共感の言葉など、声での反応がより重視されます。

自宅での事前練習や模擬グループディスカッションを活用し、オンラインでのやり取りに慣れておくことをオススメします。

グループディスカッションの基本的な流れと進め方

グループディスカッションにはおおよその進行パターンがありますが、実施企業やテーマによって時間配分や構成は異なります。以下はあくまで[よくある流れの一例]ですので、参考にしつつも柔軟に対応できるようにしておきましょう。

①テーマの発表(0分〜)

司会者や人事担当者から、グループディスカッションのテーマが発表されます。

テーマは、[理想の社会人像とは?]のような自由討論型や、[若者の投票率を上げるには?]といった課題解決型など、様々です。

発表されたテーマを正確に把握し、不明な用語や前提条件があれば、この段階でグループ内で共有・確認しておくことが重要です。

②個人での思考タイム(約5分)

テーマ発表後、すぐに議論が始まるわけではなく、多くの場合、まず個人で意見を整理する時間が設けられます。この時間を使って、自分の意見の軸や根拠、疑問点などを明確にしておくと、議論中もスムーズに発言できるでしょう。

メモを取る際は、[立場][根拠][代替案]といった要素を意識することで、発言に説得力が増します。

③グループ内で議論(約15〜25分)

司会・書記・タイムキーパーなどの役割分担をした上で、議論をスタートします。意見を交わしながら、[共通点の発見][論点の整理][方向性の決定]などをおこない、グループとしての結論に向けて話し合いを深めていきます。

この段階で特に見られているのは、協調性・論理的思考力・主体性といった力です。

④結論のまとめ・発表準備(約5分)

議論の終盤では、全員の合意をもとに最終的な結論や提案をまとめ、発表の準備に入ります。この段階では、発表者の決定や意見の簡潔な整理をおこないましょう。

書記役がまとめた内容をもとに、要点を絞ってわかりやすく伝える工夫をすることで、発表の質がさらに高まります。

⑤発表(1〜3分/1グループ)

各グループごとに、面接官や他のグループに向けて発表をおこないます。発表者が代表して話すのが一般的ですが、複数人で役割を分担して説明する形式がとられることもあります。

この場では、内容の正確さよりも[話し方のわかりやすさ]や[結論に至るまでのプロセスの説明]が評価されるため、準備した内容を落ち着いて丁寧に伝えることが大切です。

グループディスカッションのテーマ5種類

グループディスカッションのテーマにはいくつかのパターンがあります。それぞれで求められる力や議論の進め方が異なるため、事前に種類を把握しておくことで柔軟に対応できるようになります。

ここでは代表的な5種類のテーマを解説します。

①抽象的テーマ型のグループディスカッション

「理想の社会人とは?」「リーダーに必要な資質は?」など、正解がなく意見が分かれやすいテーマが出題されます。答えの内容そのものよりも、意見を整理する力や論理的に説明する力、チームで方向性をまとめる力が評価されます。

-

<例題>

- [幸せとは何か]

- [リーダーに必要な資質は何か]

-

<進め方のポイント>

- 最初にキーワードの定義を明確にする(例:「幸せ」の定義をグループで統一)

- 複数の観点(個人/社会/仕事など)からアイデアを出す

- 似ている意見を整理・統合し、全体の方向性をつくる

-

<事前準備のポイント>

- 時事問題や社会テーマに対する自分の意見を持っておく

- 問いに対して[定義→意見→理由]の流れで考えるクセをつける

- 他人の意見を否定せず、受け止めた上で自分の意見を言う練習をする

②課題解決型のグループディスカッション

[若者の投票率を上げる方法を考えてください][新商品の販売戦略を考えてください]など、具体的な課題に対する解決策を話し合う形式です。課題を正確に理解し、現実的で実行可能な案を導き出す力が求められます。

-

<例題>

- [大学生の読書離れを解決するには?]

- [新商品の売上を上げるには?]

-

<進め方のポイント>

- 課題を正確に把握する(現状→原因→理想の状態)

- 解決策の実現性・効果・コストなどを多角的に検討

- 最後に施策をまとめて、根拠を添えて発表

-

<事前準備のポイント>

- ロジカルシンキング(WHY→HOW)を意識した問題解決型の思考に慣れておく

- 成功している商品・サービスの特徴を日頃から観察しておく

- 「ターゲットは誰か?コストは?手段は?」など、ビジネス視点で考えるクセをつける

③資料分析型のグループディスカッション

事前に資料やデータが配布され、それをもとに議論を進める形式です。表やグラフ、数値情報を正しく読み取り、根拠のある提案や結論を出す力、データの背景や意味を的確に読み解く力が求められます。

-

<例題>

- 「売上推移や市場データを踏まえて、今後の販売戦略を提案してください」

-

<進め方のポイント>

- データの要点を短時間で把握し、どこに課題や特徴があるかを議論する

- 「なぜこの数字になっているのか?」という仮説を立てて、背景を分析する

- 意見や提案には、必ずデータに基づく根拠を添える

-

<事前準備のポイント>

- グラフや表の読み取り練習をしておく(書籍やSPIの問題集も有効)

- 日頃からデータを見て仮説を立てる習慣を身に着ける

- 数値に基づいて説明・提案をするトレーニングを重ねる

④ディベート型のグループディスカッション

[賛成・反対]のどちらかの立場に分かれて議論を進める形式です。感情論ではなく、立場に沿った論拠を示し、相手の意見にも冷静かつ論理的に対応できるかが評価されます。

ただし、相手を言い負かすことが目的ではありません。異なる立場の意見をぶつけ合う中で、より深く多角的な結論を導き出すことがゴールである点を忘れないようにしましょう。

-

<例題>

- [年功序列制度は維持すべきか]

- [日本に死刑制度は必要か]

-

<進め方のポイント>

- 与えられた立場に徹する(自分の意見と異なる場合でも冷静に)

- 相手の主張の根拠を確認し、論理的な疑問を投げかけて議論を深める

- 感情的にならず、あくまで建設的な対話を心がける

-

<事前準備のポイント>

- 社会問題について[賛成・反対]両方の視点から考える練習をしておく

- 相手の立場に立って物事を考える習慣をつける

- ニュース記事などを活用して、自分の意見を論理的に伝える練習をしておく

⑤その他(フェルミ推定型/ケーススタディ型)

[日本にある自動販売機の台数を推定してください]といったフェルミ推定型や、[赤字店舗の立て直し策を考えてください]といったケーススタディ型の出題もあります。限られた情報の中で仮説を立て、筋道だった思考を示せるかが問われます。

-

<例題>

- フェルミ推定型:[日本にあるエレベーターの台数は?]

- ケーススタディ型:[赤字の店舗を立て直すには?]

-

<進め方のポイント>

- フェルミ推定のお題で事前にシミュレーショントレーニングをしておく

- ケーススタディ型:状況の要点を把握して、[課題→原因→対策→効果]の流れで話す

-

<事前準備のポイント>

- フェルミ推定のお題で事前にシミュレーショントレーニングをしておく

- ビジネスモデルやマーケティング視点に慣れておく(3C、4Pなど)

- 仮説思考のトレーニングを重ねる

グループディスカッションにおける主な5つの役割

グループディスカッションでは、参加者全員が協力して結論を導くことが求められます。その中で、役割分担をして議論を円滑に進めることが成功のカギとなります。ここでは代表的な5つの役割について解説します。

①司会(リーダー/ファシリテーター)

司会(リーダー/ファシリテーター)は、グループ全体の議論をまとめ、設定された目的に向かって話し合いを円滑に進める役割を担います。具体的には、議論のゴールを明確にし、話が脱線しそうな場面では方向性を整理しながら、時間を意識して議論を進行します。

また、発言が一部のメンバーのみに偏っているときは、他のメンバーにも意見を促すなど、全員が話しやすい雰囲気づくりも重要です。この役割では、リーダーシップに加えて、傾聴力や議論を要約する力も求められます。

②書記(ノートテイカー)

書記(ノートテイカー)は、議論の内容や結論を正確に記録する役割を担います。チーム内で合意された事項や重要なキーワードをメモしながら、議論の流れを整理し、発表者が結論を述べる際のサポートをおこないます。

また、議論が停滞したり混乱したりした際には、「現在は〇〇について話しています」と現状を整理し、議論の軸を整える役割も担います。

情報を構造的に整理する力や、要点を素早くつかむ力、さらに議論全体を客観的に見渡す冷静さが求められます。

③時間管理役(タイムキーパー)

時間管理役(タイムキーパー)は、議論の持ち時間を管理し、残り時間に応じて進行を調整する役割を担います。

議論の冒頭で、「意見出しに5分、議論に10分、残りでまとめ」といった時間配分を提案し、各段階で「そろそろ次の議題に移りましょう」と促すことで、時間内に議論が収まるように調整します。

冷静に状況を判断する力と、適切なタイミングで声をかける力が求められます。特に司会役と連携し、議論のペースを共有しながら進められると、チーム全体の評価も高まります。

④発表者(プレゼンター)

発表者(プレゼンター)は、チームで導き出した結論とその根拠を、面接官や他チームにわかりやすく伝える役割を担います。

発表では、自分の考えと異なる部分があっても、チームの総意として客観的に伝えることが求められます。論理的かつ簡潔な説明ができることも評価対象の1つです。

この役割には、人前で話すことに自信があり、要点をまとめて伝える力や、堂々とした態度で話す姿勢が求められます。

⑤意見出し・議論貢献役(サポーター)

意見出し・議論貢献役(サポーター)は、議論を活性化させる意見や視点を積極的に出し、他人の意見を整理・補足することで議論を深める役割です。

例えば「その意見に加えて~」や「逆の視点から考えると~」といった発言を通じて、議論に広がりとバランスをもたらすことが求められます。派手な発言は必要ありませんが、グループにとって[有益な発言]を心がける姿勢が高い評価に繋がります。

この役割は、特定の役職についていないメンバー全員が意識すべき、最も基本的な貢献の形と言えるでしょう。

グループディスカッションで評価される人の特徴

グループディスカッションでは、正解を出すこと以上に、どのように議論に貢献したかが重視されます。単に発言回数を増やすのではなく、チームとして成果を上げるために、どのような役割を果たせるかが問われるのです。

ここでは、面接官から高評価を得やすい学生の特徴を5つにまとめて紹介します。

①周囲と協力しながら議論を前に進められる人

グループディスカッションでは、チームで結論を導き出すことが求められます。そのため、自分の意見ばかりを主張するのではなく、周囲と協力しながら議論を進められる人は、面接官から高い評価を得やすいです。

例えば、誰かが発言に詰まったときに「今の意見は〇〇さんの考えと近いですね」とフォローしたり、「まずはA案から整理していきましょう」と議論をスムーズに進行させたりできる人は、[周囲をよく見て行動できる人]という好印象を与えることができます。

②論点を整理しながら話せる人

議論が白熱すると、話が脱線したり、論点がずれたりすることがあります。そうした場面で、「今の議論を整理すると〜」「結論に向けて、他に何が必要かを確認しましょう」といったように、論点を整理して議論の方向性を修正できる人は、面接官から高い評価を得やすいです。

その場の雰囲気に流されず、全体を俯瞰して議論を立て直せる視点は、リーダーシップにも繋がる重要な資質と見なされます。

③自分の立場や役割を意識して行動できる人

グループディスカッションでは、「自分はこのチームでどのような役割を担うべきか」を意識し、責任を果たそうとする姿勢が高く評価されます。

例えば、司会なら議論を円滑に進める、書記なら内容を正確に記録するといったように、それぞれに期待される役割があります。

たとえ明確な役割がなくても、「自分はアイデア出しで貢献しよう」「他の人の意見を深掘りするサポート役になろう」といったように、自ら役割を見つけて行動する主体性が、面接官からの良い評価につながります。

④話しやすい雰囲気をつくれる人

グループディスカッションでは、議論を活発にするための雰囲気作りが非常に重要です。例えば、発言が少ない参加者に「〇〇さんはどう思いますか?」と意見を促したり、書記が議論のスピードについていけていないときに「今の要点をまとめると、こういうことですね」とフォローしたりするなど、周囲への細やかな配慮ができる人は、チームメンバーからの信頼を得やすくなります。

このように、チームを支える立ち回りや話しやすい空気づくりができる人は、チーム全体への貢献度が高く評価されます。「この人と一緒に働きたい」と思わせる、大きな魅力となるでしょう。

⑤柔軟に意見を変えられる人

自分の意見に固執せず、より良い意見や新たな視点に触れた際に素直に受け入れる柔軟性は高く評価されます。議論は自分の正しさを証明する場ではなく、チームで最善の結論を出すための場だからです。

例えば、「確かに〇〇さんのご指摘通り、その視点は抜けていました」「皆さんの意見を聞いて、当初のA案よりB案の方が良いと考え直しました」といった発言は、協調性や柔軟な姿勢を示すものであり、面接官に良い印象を与えるでしょう。

周囲と差がつく!グループに貢献するための具体的アクション

グループディスカッションでは、ただ目立つだけでなく[チームとして成果を出す]ことが大切です。そのためには、自分の意見を述べるだけでなく、周囲への配慮や全体の流れを意識した行動が高く評価されます。

ここでは、周囲と一歩差をつけられる“貢献力”を示す具体的なアクションを紹介します。

①発言が少ない人に意見を促す

「○○さんはどう思いますか?」と問いかけることは、グループ全体の意見を引き出す上で有効です。この一言が、議論に参加しづらい人の後押しとなり、「一緒に考えよう」という姿勢を示すことで、協調性をアピールできます。

これは司会でなくても実践できる行動であり、協調性やリーダーシップの資質として高く評価されるでしょう。

ただし、問い詰めるような口調にならないよう、優しい雰囲気で問いかけるといった配慮も大切です。

②話が脱線しそうな時に道筋を整える

議論が白熱すると、話が本題から脱線してしまうことがあります。そのような時に、「現状、話がそれているので、一度内容を整理しましょう」や「結論に必要な要素を再確認しましょう」と提案することで、冷静に議論全体を把握できていることをアピールできます。

こうした対応は、論理的思考力や状況把握力を示す絶好の機会です。議論を円滑に進めることに貢献できる人材として、良い印象を残せるでしょう。

③他の意見に共感・賛同しつつ、自分の考えを付け加える

グループディスカッションでは、自分の意見を主張するだけでなく、他者の意見を尊重する姿勢も欠かせません。「○○さんの意見に共感します。その上で〜」といった発言をすることで、調和を大切にしながらも、自分の考えをしっかり伝えることができます。

このような姿勢は、協調性と主体性の両方をバランスよくアピールできるため、面接官から高く評価されるでしょう。

④書記やタイムキーパーをさりげなくサポートする

「書くことが多くて大変じゃない?」「ここまでの内容、まとめるとこうだよね」「あと何分残ってる?」など、書記やタイムキーパーといった役割を担うメンバーを自然にフォローできる人は、裏方としての貢献する姿勢が高く評価されます。

目立つ役割でなくても、こうした細やかな気配りができることで、“チームで働く力”が伝わり、周囲から信頼される存在として評価されやすくなるでしょう。

⑤話しやすい雰囲気づくりを心がける

グループディスカッションでは、発言しやすい雰囲気づくりも大切な評価ポイントです。例えば、笑顔でうなずく、相づちを打つといった小さなリアクションでも、雰囲気がやわらぎ、発言しやすい空気が生まれます。

安心して意見を出し合える環境を作ることは、グループ全体の成果向上にも繋がります。そうした[話しやすい]と思ってもらえる存在は、議論を活性化させるキーパーソンとなるでしょう。

グループディスカッションで押さえておきたい注意事項

グループディスカッションでは、単に[発言する][役割をこなす]だけでなく、周囲との関わり方や立ち居振る舞いまで含めて評価されています。ここでは、意外と見落としがちなグループディスカッション中の注意点を6つ紹介します。

「自分もやってしまっているかも…」という行動がないか、チェックしてみましょう。

①発言の“量”より“質”を意識する

評価を意識しすぎて発言回数を増やすのは、かえって逆効果になることもあります。発言が多くても、内容に一貫性がなかったり論点とズレていたりすると、評価を下げてしまう可能性があります。

重要なのは、議論にとって有益で建設的な発言であるかどうかです。「この意見は議論の進展に役立つか?」と自問自答しながら発言する姿勢が、高く評価されるでしょう。

②相手の意見を否定しない

グループディスカッションでは意見が衝突することもありますが、感情的な否定や断定的な言い方は避けましょう。「それは違うと思います」と言うのではなく、「その考え方もありますが、別の視点から見るとこうも考えられます」といった表現を用いれば、対話を円滑に続けやすくなります。

相手の意見を尊重しつつ自分の考えを伝える姿勢は、協調性と論理性を兼ね備えていると評価されるでしょう。

③話しすぎ・仕切りすぎに注意する

司会やリーダーを務める際、議論をスムーズに進めようとするあまり、1人で話し続けたり、他の参加者の発言の機会を奪ったりしてしまうことがあります。

重要なのは、[話す・聞く・まとめる]のバランスを意識し、全員が発言できる機会を確保することです。発言が少ない人には「○○さんはどう思いますか?」と意見を促すなど、周囲への配慮を意識しましょう。

④他人の発言中に被せない/遮らない

議論が白熱すると、相手の発言に被せたり、途中で遮って話したりしてしまうことがありますが、これは避けるべき行動です。面接官に「人の話を聞けない人」「自己中心的な人」という印象を与えてしまうおそれがあります。

そのため、相手が話し終えるのを待ってから発言するようにしましょう。また、話を聞く際には、適度な相づちやうなずきでリアクションを示すことで、「人の話をきちんと聞ける人」という印象を与え、評価アップにも繋がります。

⑤無言・受け身にならない

発言に自信がない、緊張するという理由で、議論中に黙ってしまう人もいますが、それはできるだけ避けるようにしましょう。とはいえ、必ずしも新しいアイデアを出す必要はありません。

話を整理する、他者の意見に賛同する、議論を要約するなど、グループディスカッションへの貢献の仕方は様々です。

役割にかかわらず、[今、自分に何ができるか]を常に考え、積極的に行動しようとする姿勢こそが、最も評価されるポイントです。

⑥だらしなく見える振る舞いは避ける

グループディスカッションでは、発言内容だけでなく、議論中の姿勢や態度も評価されています。無意識のうちに取っている振る舞いが、マイナス評価に繋がってしまうこともあるため注意しましょう。

例えば、以下のような行為は[話を聞いていない][やる気がない]と誤解される可能性があるため、特に避けるべきです。

- 机に肘をついたり、突っ伏したりする

- 貧乏ゆすりをする

- 腕や足を組む

- ペンを回すなどの手遊び

背筋を伸ばし、相手の目を見て話を聞くといった基本的な姿勢を意識するだけで、あなたの印象は大きく向上します。

実際に内定を獲得した先輩たちがグループディスカッションで意識していたこととは?

グループディスカッションで好成績を残し、内定を獲得した先輩たちは、どんなことを意識していたのでしょうか?ここでは、実際に内定を得た先輩たちが[意識して良かったポイント]をまとめました。

<PwCコンサルティング合同会社・PwCアドバイザリー合同会社(26卒)>

引用:Unistyle/本選考レポート(ビジネスコンサルタント職)

GDでは、「どうすれば自分以外の全員も通過できるか」を意識しながら臨んでいた。発言機会が少ない人には話を振ってみる、時間をあえて役割がタイムキーパーの人に聞くなど自分が評価されようではなく、周りを活かすように立ち回ることで結果としてチームを作ったという点で評価されればいいなという心持ちで行っていた。

<アクセンチュア(25卒)>

引用:Unistyle/本選考レポート(デジタルコンサルタント)

GDやケース面接では、テクノロジーを用いた施策を出すことを心がけていた。というのも、アクセンチュアはITの企業であるからである。施策にテクノロジーを絡めることができればより評価が高くなると感じる。また、アクセンチュアに必要なDNAに目を通し、その中でアピールできるエピソードを磨いていた。

<アクセンチュア(25卒)>

引用:Unistyle/本選考レポート(ビジネスコンサルタント職)

他の学生と一緒に行う選考フローについては、協調性を持ちつつも自身の意見をしっかり発信することを意識した。ESは 冒頭に結論を強調して示すことで、読む人の負担を減らすようにした。 構造的に、結論ファーストで読みやすく書くことも意識した。

<日本アイ・ビー・エム(日本IBM)(25卒)>

引用:Unistyle/本選考レポート(ITスペシャリスト)

エントリーシートでは、設問に対して自身の経験を加えて自分らしさのある文章にした。また面接選考についてOBの方から、特にグループディスカッションが特殊であることを伺っていたことから、事前に同級生を集めて対策を行った。具体的には、通常のグループディスカッションに加えてそれをまとめたスライドを作成して提出するという形式だったことから、時間を意識してまとめる練習を行った。また、面接では人物面が重視されることから事前に質問を用意して対策を行った。

グループディスカッションで起こりがちなトラブルと対処法

グループディスカッションでは、限られた時間の中で複数人が議論をおこなうため、様々なトラブルが発生することがあります。ここでは、代表的なトラブルとその対処法をご紹介します。

①沈黙が続いてしまう

議論の冒頭や、難しいテーマに直面したときなど、全員が様子をうかがってしまい、発言のきっかけがつかめないまま沈黙が続くことがあります。緊張や「変なことを言ったらどうしよう」という不安から、誰も話し出せずに時間だけが過ぎてしまう場合もあります。

アドバイザー

「まず全体の方向性を確認しませんか?」といったひと言で場を動かすことが効果的です。また、「例えば〇〇の視点から考えるとどうでしょう?」と、自分から具体的な案を出すことで、議論の流れをつくるきっかけになります。

こうした“最初の一歩”を踏み出す姿勢は、面接官からの評価にも繋がるでしょう。

②一部の人が話しすぎてしまう

自己主張の強い人がリードを取りすぎると、他のメンバーが発言しづらくなり、議論が偏ってしまうこともあります。結果として、全体のバランスを欠いた進行になってしまう恐れもあるでしょう。

アドバイザー

「他の方の意見もぜひ聞いてみたいです」と自然に周囲に話を振ったり、司会役であれば「1人ずつ意見を聞いていきましょう」と進行を調整するのがオススメです。全員が発言できる場をつくることが、グループディスカッションでの貢献に繋がります。

③意見がまとまらない

全員が積極的に意見を出し合っているのに、アイデアが多すぎて話がまとまらず、なかなか結論にたどりつけないことがあります。方向性が定まらないまま、時間切れになってしまう場合も少なくありません。

アドバイザー

「今出ている案はA案、B案、C案の3つですね。優先順位を決めて整理しませんか?」と、意見を一度可視化・分類することが効果的です。そうすることで、比較しやすくなるだけでなく、論点が明確になり、議論の質も向上します。

④テーマの意図を勘違いして進めてしまう

テーマに書かれた言葉を表面的にとらえてしまい、議論の方向がずれてしまうことがあります。例えば「新しいサービスを考えよう」というテーマなのに、サービス内容ではなく販売方法に話が集中してしまうケースも見られます。

アドバイザー

個人思考タイムの段階で、「このテーマでは何が求められているのか?」を自分なりに整理しておくことが大切です。違和感に気づいたら、「目的をもう一度確認しませんか?」と提案し、早めに軌道修正を試みましょう。

⑤メンバー間で意見が対立し、険悪な雰囲気になる

正反対の意見を持つメンバー同士が感情的にぶつかり、議論が停滞してしまうケースがあります。意見を主張するあまり、相手を否定する口調になると、場の雰囲気が悪化しやすくなります。

アドバイザー

冷静な第三者が「それぞれにメリットがあると考えています」と双方の立場を尊重しつつ、「この2つの意見をどうすれば活かせるか考えましょう」と調整の糸口を提示することで、雰囲気が和らぎ、議論が建設的に進みやすくなります。

⑥クラッシャーが議論をかき乱す

他人の意見を否定し続けたり、テーマから外れた話ばかりする[クラッシャー]のような存在がいると、議論全体が混乱します。議論の進行が妨げられ、他のメンバーも発言しづらくなる危険性があります。

アドバイザー

「まずは他の意見も聞いてから決めませんか?」「一度整理しましょう」といった、中立的な立場から全体の視点に戻す発言を入れることが有効です。直接否定するのではなく、議論の流れを整える発言を心がけることで、雰囲気を乱さず建設的な方向へ導くことができます。

グループディスカッションに関するよくある質問

グループディスカッションは、就活生にとって緊張する選考形式の1つです。特に初めての経験だと「自分のやり方で大丈夫かな?」と不安になることもあるでしょう。

ここでは、よくある疑問にQ&A形式でお答えします。

Q1. 司会をやらないと評価は下がりますか?

司会を担当しなかったからといって、必ずしも評価が下がるわけではありません。むしろ、適性がないのに無理に司会を務めて議論を停滞させてしまう方が、マイナス評価に繋がることがあります。

大切なのは、自分の役割でどれだけチームに貢献したかです。書記・意見出し・サポート役など、どの役割でも周囲と協力して議論を進める姿勢が見られれば、十分に評価されます。

Q2. 発言が少なかったら落ちますか?

発言が全くないと評価されにくくなる場合もありますが、重要なのは発言の回数よりも[内容の質]や[チームへの貢献の仕方]です。

たとえ発言が少なくても、議論を適切なタイミングで整理したり、他人の意見を補足・発展させたりすることで、高く評価されるケースは多々あります。目立つ役割でなくても、周囲を支える姿勢は大切な評価要素の1つです。

Q3. 話すのが苦手でも通過できますか?

話すのが得意でなくても、グループディスカッションを通過することは十分可能です。評価されるのは[流暢さ]ではなく、[チームにどれだけ貢献できたか][周囲と協力できたかどうか]といった点です。

相手の意見をしっかり聞き、自分の意見を簡潔に伝えることができれば問題ありません。また、書記のような[整理する力]が重視される役割を選び、議論をサポートするのも有効な戦略です。

Q4. 他の人と意見が違ったとき、どうすればいい?

意見が違っても問題ありません。むしろ、多様な視点が出るのは議論が深まるチャンスであり、健全な状態です。

大切なのは伝え方です。相手を頭ごなしに否定せず、「その視点も面白いですね。別の角度から見ると〜」といった表現で、相手を尊重しながら対話する姿勢を見せましょう。柔軟性と論理性を両立できると高評価に繋がります。

Q5. 話しすぎるとマイナス評価になる?

積極的に発言すること自体は良いことですが、議論を1人で進めようとすると、[協調性がない][周りが見えていない]と判断され、マイナス評価になることがあります。

自分の意見を述べた後に「〇〇さんはどう思いますか?」と話を振ったり、周りの反応を見たりするなど、チーム全体での議論を意識した行動ができれば、むしろ「リーダーシップがある」と好印象に繋がります。

Q6. 意見がまとまらなかったらどうなる?

時間内に結論が出なくても、直ちに不合格になるわけではありません。評価されるのは結論そのものよりも、[どのように協力し、議論を進めようとしたか]というプロセスです。

意見がまとまらない場合でも、「今回は結論には至りませんでしたが、A案とB案のメリットは整理できました」といった形で、議論の到達点を前向きにまとめましょう。最後まで役割を果たす姿勢は、冷静さやチーム意識として高く評価されます。

Q7. オンラインだと何が違う?

オンラインでは発言のタイミングが掴みにくく、相手の表情も読み取りづらくなります。だからこそ、対面形式以上に[一呼吸置く(間)]や[カメラに向かって大きく頷く(リアクション)]などを意識することが大切です。

さらに、チャット機能で議論を補足したり、メモを画面共有して内容を整理したりするスキルも求められます。通信環境の確認やマイクテストなど、事前準備も入念に行いましょう。

Q8. 面接官は具体的にどこを見て評価していますか?

面接官は、主に[個人の思考力]と[集団の中での振る舞い]の2点を見ています。

具体的には、以下の3つのポイントが重要視されます。

- 協調性(傾聴力)

自分の意見を言うだけでなく、他人の意見をしっかり聞き、否定せずに受け止めているか。チームとして結論を出そうとしているか。

- 論理性・貢献度

根拠を持って意見を言えているか。議論が脱線した際に軌道修正したり、新しい視点を提供して議論を前に進めたりしているか。

- コミュニケーション能力

相手に伝わりやすい言葉で話しているか。相槌や表情など、周囲が話しやすい雰囲気を作れているか。

つまり、一人で優秀な正解を出す人よりも、[周りと協力して、チームとして最善の答えを導き出せる人]が高く評価される傾向にあるといえます。

まとめ

グループディスカッションとは、企業の選考過程で実施される、集団形式のディスカッションです。複数人で1つのテーマに取り組み、結論やアイデアを導き出す過程で、協調性・論理的思考力・主体性などが評価されます。

特定の正解が用意されているわけではなく、[チームにどのように貢献できるか][どのように議論を進められるか]といった姿勢が重視されるため、積極的な発言や目立つ発言だけが評価されるとは限りません。自分の役割や立ち位置を理解し、周囲との協力を意識した行動が求められます。

初めての就活生にとっては不安に感じやすい選考形式ですが、あらかじめ基本の流れやテーマ、役割ごとの立ち回りを知っておくことで、徐々に自信をつけることができます。

グループディスカッションは[自分らしさ]と[協調性]を同時にアピールできる貴重な機会です。しっかりと準備をして、あなたの強みを活かした貢献を目指しましょう。

グループディスカッション通過後の準備はできている?就活エージェントがあなたの魅力を一緒に言語化します

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就活エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「面接のやり方がわからない…」「面接での受け答えが不安……」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。