- 自動車業界は、素材・部品・完成車・販売まで幅広い企業で成り立ち、日本を代表する産業である。

- 自動車業界は、技術革新と安定性を両立し、成長と挑戦の両方ができる将来性の高い業界である。

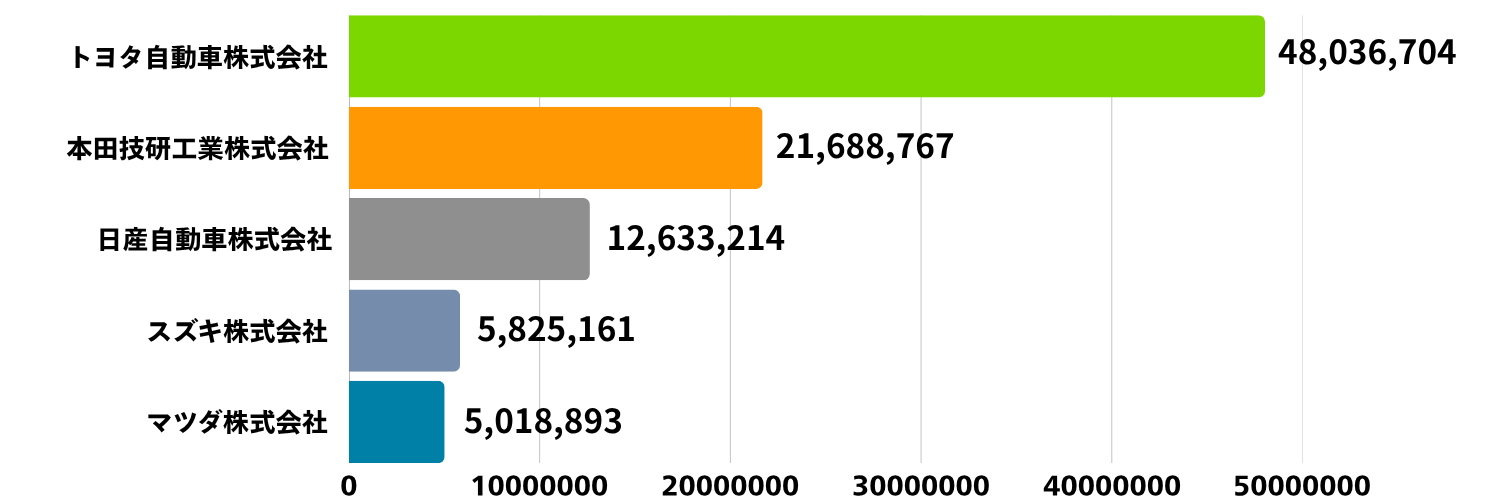

- 主要自動車メーカー5社はいずれも売上を伸ばし、国内市場で安定した成長を続けている。

本記事では、自動車業界の動向や仕組みについて紹介するだけでなく「どういうビジネスモデルでどんな仕事をしている?」「どういうスキル・知識が求められる?」といった疑問を持つ就活生に向けて、業界の動向やキャリア、志望動機、自己PRの書き方についてわかりやすく解説していきます。

また、自動車業界の売上や利益、年収、従業員数、勤続年数をランキングで紹介しています。ビジネス規模や働きやすさなどがわかるので、是非あわせて確認してみてください。

自動車業界とは

自動車業界とは、自動車やバイク、バス・トラックの製造に関わる[ 部品メーカー ] [ 素材メーカー ] [ 完成組み立てメーカー ] [ 販売会社 ] など自動車に関連した各種サービスを広く捉える場合があります。

自動車業界の国内の主な企業としてはトヨタ、日産、ホンダなどが挙げられます。その中でもトヨタは自動車販売台数や売上などが世界でも首位を誇るなど、自動車産業は日本が世界に誇れる一大産業です。

下記にて自動車業界のビジネスモデルと職種を確認してください。

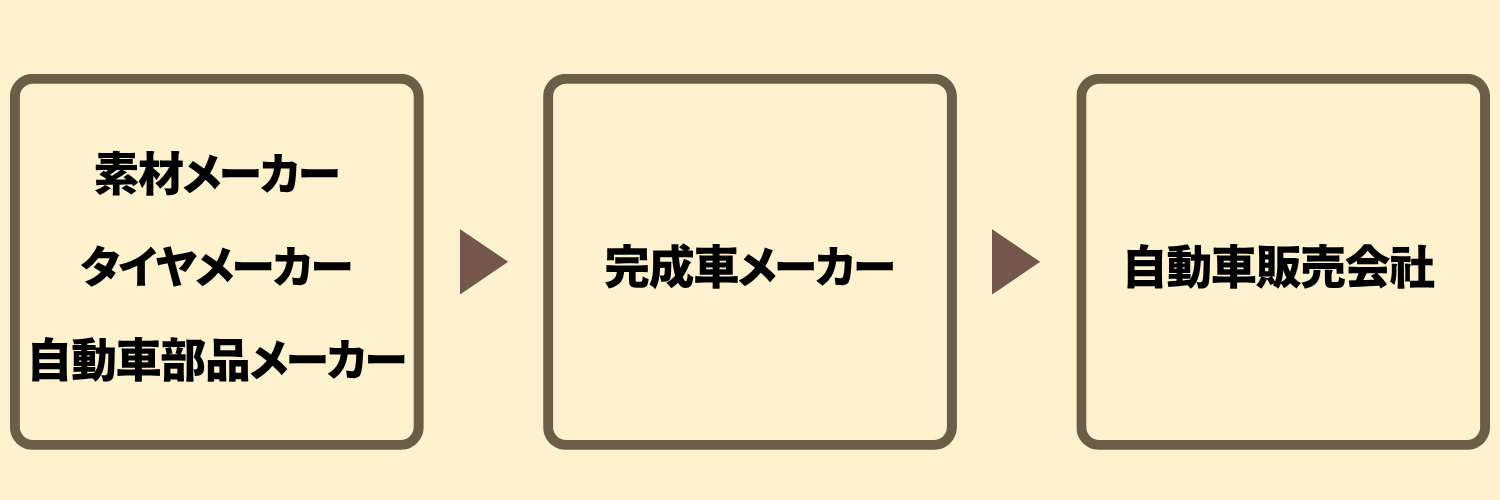

自動車業界の仕組み・構造

自動車業界は、車を作るために多くの企業が役割を分担して成り立っています。それぞれの企業は[上流][中流][下流]の立ち位置にわかれ、連携して車を完成させます。

| [上流] 素材や部品を提供する企業 |

素材メーカー:鋼材や樹脂、アルミなどを供給 タイヤメーカー:走行性能や安全性に直結するタイヤを製造 自動車部品メーカー:エンジンやブレーキ、電子部品などを製造 |

|---|---|

| [中流] 完成車メーカー |

自動車(完成車)メーカー:部品を組み合わせて車を完成させ、開発・製造・品質管理を担当(例:トヨタ、日産、ホンダ) |

| [下流] 販売・サービスを担当する企業 |

自動車販売会社(ディーラー):完成車を消費者に届け、車検や修理などのアフターサービスを提供 |

このように、上流から下流まで連携することで、高品質な車が消費者の手に届きます。就活生は、この仕組みを理解することで、自分が目指す職種やキャリアの立ち位置をイメージしやすくなります。

自動車業界に関わるメーカー

ここでは、自動車業界に関わるメーカーについて紹介します。自動車業界は、[素材メーカー][タイヤメーカー][自動車部品メーカー][自動車(完成車)メーカー][自動車販売会社(自動車ディーラー)]といった様々なプレイヤーが支える仕組みになっています。メーカーごとに役割や収益モデルが異なるため、以下の記事で違いや関係性を確認していきましょう。

自動車業界は、素材メーカー、タイヤメーカー、自動車部品メーカー、自動車(完成車)メーカー、自動車販売会社(自動車ディーラー)など、多様なプレイヤーによって成り立っています。

ここでは、自動車業界に関わるメーカーの役割や収益モデル、関係性について詳しく見ていきます。

素材メーカー

素材メーカーとは、自動車のボディやエンジンなどに使われる鉄鋼・樹脂・アルミなどを供給する企業です。自動車業界の最上流に位置し、軽量化や環境対応を支える重要な存在です。

| 取引構造 | 鉄鋼・化学メーカーから上流の自動車部品メーカーや中流の完成車メーカーに直接供給。 |

|---|---|

| 収益モデル | 主に素材の大量供給による売り上げ。 安定した需要に加え、技術革新で付加価値を高める。 |

| 役割と重要性 | 車両の軽量化・強度向上・省エネ機能の向上に直結するため、業界全体の競争力を左右する。 |

自動車の燃費や安全性は、素材メーカーの技術革新によって大きく変わります。例えば、車体を鉄鋼からアルミニウムやカーボン素材へと転換することで、、車体の軽量化が可能になります。特に電気自動車(EV)は、バッテリー搭載により車両重量が増えやすいため、高強度で耐久性のある素材の重要性がますます高まっています。

素材メーカーは研究開発に注力しており、化学や材料工学などの専門知識を活かせる場が豊富です。また自動車産業だけにとどまらず、航空機や建設、エレクトロニクスなど幅広い産業にも素材を提供しているため、幅広いキャリアパスを選択できる天も大きな魅力です。

タイヤメーカー

タイヤメーカーは、車両の走行に必要なタイヤを設計・製造し、自動車メーカーや販売会社に供給する企業のことです。車の基本性能を支え、安全性や快適性の向上にも関わります。

| 取引構造 | 中流の自動車メーカーに直接供給されるほかターマーケットを通じて販売会社や一般消費者にも提供。 |

|---|---|

| 収益モデル | 新車用タイヤの安定供給に加え、交換需要(リプレイスタイヤ市場)からの売り上げが大きい。モータースポーツや高性能タイヤなど、ブランド力を高める商品展開でも収益を拡大している。 |

| 役割と重要性 | 「走る・曲がる・止まる」といった車の基本性能を支える部品であるため、安全性や快適性に直結する。低燃費タイヤやEV専用製品の開発などを通じて、自動車の性能向上に貢献する重要な存在。 |

近年、自動車業界では 電動化(EV化)やソフトウェア化 がトレンドになっています。これによりタイヤメーカーには、[EVに対応した専用タイヤの開発][静粛性・耐摩耗性の向上][センサーを組み込んだスマートタイヤ]といった新たな課題が求められています。その結果、従来のゴム製品にとどまらず、IoTやデータ活用と組み合わせた付加価値創出が期待されています。

なおタイヤメーカーは研究開発型の仕事が多く、ゴム工学や機械工学、化学の専門知識を活かせる場が豊富です。また、自動車だけでなく航空機や建設機械用のタイヤ開発にも携われるため、キャリアの選択肢が広いことも魅力でしょう。

自動車部品メーカー

自動車部品メーカーとは、エンジンや電子制御装置など多岐にわたる部品を設計・製造し、中流の完成車メーカーに供給する企業です。

| 取引構造 | 上流の素材メーカー(鉄鋼・樹脂・アルミなど)から素材を仕入れ、これを加工して中流の自動車メーカーに完成部品として供給する。最終的には下流の販売会社や消費者に届ける車両に組み込まれる。 |

|---|---|

| 収益モデル | 部品の大量生産による売上に加え、高性能・高付加価値部品の開発による収益拡大が特徴。近年はEVや自動運転に対応した電子部品やセンサーなどの需要が増えており、技術革新が売上に直結している。 |

| 役割と重要性 | 車の動力伝達や制御、快適性を支える重要な部品を提供するため、車両性能や安全性に直結する。高性能部品や電子制御部品の開発を通じて、自動車の進化や品質向上に貢献する重要な存在。 |

近年、自動車業界では EV化(電動化)や自動運転、ソフトウェア化 が急速に進んでいます。これは、環境規制の強化やCO₂削減ニーズの高まり、安全性・快適性を重視する消費者が増えたこと、そして電子制御技術の進歩が背景にあります。

こうした変化に対応するため、自動車部品メーカーには[電動パワートレインの開発][高度運転支援システム(ADAS)の進化][車載ソフトウェアの強化]といった新しい課題が求められています。

そして自動車部品メーカーでは、電子制御部品やパワートレイン部品などの研究開発だけでなく、生産管理や品質管理、設計、営業、調達など幅広い職種があります。機械工学や電気電子工学、材料工学などの専門知識を活かせる場も多く、自動車だけでなく自動運転やロボティクスなど最先端技術に関わるチャンスもあるため、キャリアの選択肢が非常に広いことも魅力です。

自動車(完成車)メーカー

自動車(完成車)メーカーは、自動車部品メーカーが製造した部品を組み立てて一台の自動車を完成させ、消費者や法人へ販売する企業です。ピラミッド型と呼ばれる自動車業界のビジネス構造において頂点に立ち、産業全体を牽引する存在といえます。

| 取引構造 | 上流の素材メーカーや部品メーカーから供給を受け、中流の自社工場で完成車を生産。下流の自動車販売会社(ディーラー)を通じて一般消費者や法人へ供給する。 |

|---|---|

| 収益モデル | 新車販売が主軸だが、アフターサービスや純正部品販売、金融(ローン・リース)事業などからも収益を得ている。ブランド力やグローバル展開力が業績に直結する。 |

| 役割と重要性 | 自動車産業の中核として、消費者に直接自動車を提供する役割を担う。安全性・燃費性能・快適性・デザインといった幅広い要素を統合し、次世代モビリティの方向性を決定づける重要な存在。 |

自動車メーカーには、研究開発・設計・生産技術・販売・海外事業など幅広い職種が存在します。ここでは工学系の専門知識に加え、経営やマーケティング、国際ビジネスに携わる機会も多く、キャリアの選択肢が広いのが特徴です。

近年、自動車業界で EV化(電動化)・自動運転・ソフトウェア化 が急速に進んでいます。この背景には、環境規制の強化や持続可能な社会への対応、安全性・快適性を求める消費者のニーズ、そしてICT技術の目覚ましい発展あります。

こうした変化を受け、完成車メーカーは[次世代EVプラットフォームの開発][自動運転技術の社会実装][新サービス創出]など、新領域での競争をリードする役割を担っています。

自動車販売会社(自動車ディーラー)

一般消費者に自動車を販売しているのは、自動車メーカーと契約を結んだ 自動車ディーラーがおこなっています。トヨペットやHonda Carsのように、各メーカーは通常これに当たります。通常、自社専用の販売店を持ち、他メーカーの車は取り扱わないことが多いです。

しかし、特定のメーカーに属さず複数メーカーの車を販売する個人ディーラーも存在します。近年では、新車のインターネット販売も中古車販売と同様に増加傾向にあります。

| 取引構造 | ディーラーは、上流の完成車メーカーから自動車を仕入れ、必要に応じて中流の地域系ディーラーや多ブランドディーラーを通し、最終的に下流の消費者や法人に届けます。 |

|---|---|

| 収益モデル | 新車・中古車販売が基盤。さらに点検・整備や保険、ローン・リースなどのアフターサービスから追加収益を得る |

| 役割と重要性 | 消費者に自動車を届け、購入後の満足度や安全性を確保する役割を担います。メーカーのブランド価値や信頼性にも直結する重要な存在。

|

自動車ディーラーは、メーカーと契約を結び、消費者に自動車を届ける役割を担っています。新車や中古車の販売だけでなく、アフターサービスまで一貫してサポートするのが大きな特徴です。

近年、自動車業界では EV化(電動化)・自動運転・コネクテッドカー化 が進んでいます。

それに伴い、EV充電設備の設置やオンラインでの商談や整備予約など、デジタルサービスの導入が進んでいます。

また、環境意識の高まりを受け、低燃費車や電動車の提案、リサイクル部品の活用など、サステナブルな取り組みをおこなうディーラーも増えています。

自動車業界の求める人物像

自動車業界で働くためには、単に技術や知識があるだけでなく、様々な能力や姿勢が求められます。ここでは、業界で特に重視される5つのポイントをご紹介します。

①チームで協力しながらものづくりに取り組める人

自動車は多くの部品と技術が組み合わさる複雑な製品です。素材メーカーや部品メーカー、完成車メーカーのエンジニア、ディーラーのスタッフなど、各部門が連携して初めて高品質な自動車が完成します。

そのため、チームワークを重視し、協力しながら課題を解決できる人材が求められます。

②論理的に物事を考え、改善に取り組める人

製造現場や開発プロジェクトでは、問題発生時に原因を分析し、改善策を検討する能力が不可欠です。効率的な生産プロセスの設計や製品の性能向上、顧客対応の改善など、論理的思考をもとに行動できる人は、自動車業界で高く評価されます。

③技術や社会の変化に様身を持てる人

自動車業界ではEV化(電動化)、自動運転、コネクテッドカーなど、新しい技術やサービスが急速に進化しています。これらの変化に素早く対応し、学び続ける姿勢がある人は、業界内で活躍するチャンスが広がるでしょう。

④グローバル思考のある人

自動車は世界中で設計・製造・販売される製品です。海外拠点との連携や多文化環境でのプロジェクトへの参加、海外市場への理解など、グローバルな視点を持ち、国際的に活躍できる人材が求められています。

⑤責任感をもって仕事に取り組める人

安全性や環境規制が厳しい自動車業界では、品質管理や納期遵守などに対する責任感が欠かせません。自分の役割を理解し、最後までやり抜く姿勢がある人は、周囲から信頼され、安心して任せてもらえる存在になるでしょう。

自動車業界を目指すなら押さえておくべき動向

ここでは、自動車業界を目指す就活生が知っておきたい業界の動向を紹介します。ここでは最新のトレンドを押さえて、就職活動に役立てましょう。

EV販売の加速

環境規制の強化や脱炭素社会の実現に向けて、多くの国でEV(電気自動車)の普及が進んでいます。日本政府は2035年までに新車販売の100%を電動車にする目標を掲げており、これに伴い自動車メーカーはEVの開発・生産体制を強化しています。

自動車技術の進展とSDV(Software Defined Vehicle)の普及

車載ソフトウェアの重要性が増し、SDV(Software Defined Vehicle)の概念が注目されています。ソフトウェアによって車両の機能や性能が定義・制御され、アップデートや機能追加が可能となります。市場予測では、2040年には車両売上に占めるソフトウェアの割合が38%に達すると見込まれています。

参照:経済産業省/「モビリティDX戦略」2025年のアップデート(案)

サプライチェーン再編とソフトウェア化の加速

自動車業界では、部品調達や生産体制の見直しが進んでいます。特にソフトウェアの開発・統合が重要になり、従来のハードウェア中心からソフトウェア中心のアプローチへとシフトしています。

世界販売の回復と新興市場の成長

世界的な経済回復に伴い、自動車販売は回復傾向にあります。新興市場では中産階級の拡大により自動車需要が増加し、各自動車メーカーは新興市場向けモデルの開発や販売戦略を強化しています。

CASEとMaaSの進展

自動車業界では、CASE(Connected, Autonomous, Shared, Electric)やMaaS(Mobility as a Service)の導入・拡大が進んでいます。これにより、単なる車両販売にとどまらず、安全性や利便性の向上、環境対応、移動の効率化など、次世代のモビリティサービスを提供する動きが加速しています。

CASEとは、Connected(コネクテッド)、Autonomous(自動運転)、Shared(シェアリング)、Electric(電動化) の4つの技術要素を組み合わせた自動車業界のトレンドです。

CASEの4つの要素(Connected、Autonomous、Shared、Electric)が、自動車業界でどのように実用化されているか、具体的な事例を紹介します。

| CASE | Connected | トヨタのコネクテッドサービス「T-Connect」によるリアルタイム交通情報提供 |

|---|---|---|

| Autonomous | 日産やホンダの自動運転技術を活用したレベル3実証実験 | |

| Shared | カーシェアリングサービス「タイムズカー」や「Anyca」などの拡大 | |

| Electric | 日産リーフやテスラモデル3などのEV普及 |

これにより、車両の安全性向上や環境負荷軽減、新たなモビリティサービス創出が可能になっています。

🔶MaaS(Mobility as a Service)

MaaS(Mobility as a Service)とは、移動をサービスとして統合し、ユーザーがアプリを通じて最適な移動手段を選べる仕組みです。

MaaSの具体例は以下の通りです。

- JR東日本の「モバイルSuica」とバス・シェアサイクルを統合した都市型MaaSサービス

- スマートフォンアプリで予約・決済・ルート検索まで完結するサービス

- サブスクリプション型で複数の交通手段を利用可能にするサービス

MaaSの導入により、個々の移動ニーズに応じた柔軟な移動サービスが提供され、自動車業界のビジネスモデルに大きな変化をもたらしています。

自動車業界を目指しても大丈夫?将来性は?

自動車業界の将来性はどうなのか、就活生の中には気になる人もいるでしょう。

近年、自動車業界は、EV化(電動化)、自動運転、CASEやMaaSといった次世代モビリティの導入により、業界は大きな変革期を迎えています。そのため、「技術の変化が激しくて就職しても大丈夫?」と不安に感じる人も少なくないでしょう。

しかし、自動車業界は成長性と安定性の両面で将来性の高い業界です。

まず、技術革新に伴い新しい市場やサービスが生まれており、従来の自動車販売にとどまらず、新しいモビリティ体験の提供や環境対応技術の開発など、多様な分野で人材が求められているからです。

また、完成車メーカー、部品メーカー、販売会社といった職場の種類が豊富なため、研究開発や設計、企画・営業、サービスなど、専門性や興味に応じて幅広くキャリアを築くことも可能です。

確かに技術変化は早いですが、多くの企業では研修制度や社内教育が整っているため、新しい技術や知識を学びながら成長できます。

加えて、グローバル展開や新興国市場の拡大により、長期的に安定した雇用環境が期待できます。

そのため、自動車業界は[安定性][挑戦機会]との両方を兼ね備えた業界だと言えるでしょう。

就職を目指す際には、自分の興味や強みを活かせる職種を選び、どのように技術革新や新サービスの開発に関わりたいかを意識すると良いです。

自動車業界の売り上げランキング

上記は、日本経済新聞が公表しているデータをもとに作成した、自動車業界の売り上げランキングです。

自動車業界は、日本経済を支える大きな産業です。その中でも特に、売り上げが大きいのがトヨタ自動車株式会社です。2024年度の売上高は約48兆円に達し、国内市場で圧倒的な売り上げを誇っています。

次いで2位の本田技研工業株式会社は約21兆円、3位の日産自動車株式会社は12兆円で、これら上位3社は長年にわたり国内市場の上位を維持しています。

また、4位のスズキ株式会社は、小型車市場に強く、インドなどの新興国への販売が好調で、5位のマツダ株式会社もデザイン性や燃費の高さが評価され、ブランド価値を高めています。上位5社の企業はいずれも独自の強みを活かしながら、国内外で安定した売り上げを上げています。

さらに、各企業の有価証券報告書から売上高を前年度と比べると、トヨタ自動車株式会社は約29.2%増、本田技研工業株式会社は約15.1%増、日産自動車株式会社は約3.8%増、スズキ株式会社は約4.3%増、マツダ株式会社は5.3%増となっており、上位5社すべてが前年度より売上を伸ばしています。

このことから、自動車業界の主要企業は成長を続けており、国内市場で安定した売り上げを上げていることがわかります。

※ランキングは、決算期・連結/単体などで条件が異なる可能性があります。ご自身でご使用の場合は、最新の有価証券報告書などでご確認ください。

メーカー・部品・ディーラー…どこが自分に合う?自分に合うキャリアを一緒に探しましょう

ここまでは、自動車業界について詳しく解説してきました。本記事を読んで「自分に合う仕事はどこなのか」「どの分野で力を発揮できそうか」を少しでもイメージできたでしょうか。

もしまだ迷っている人や、より具体的に自分に合うキャリアを見つけたい人は、就活エージェントを活用するのがオススメです。

就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就職エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「1人で自己分析をやってみたけど合っているのかわからない…」「自己分析のやり方を調べてもピンとこない…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。