●業界研究をする際は[企業の公式ページ]だけでなく[OB訪問][会社説明会]などを活用すると良い。

●業界研究をする時の注意点は[1次情報を集めること][事実と感想を混同させないこと][1回調べて終わりにしないこと]の3点。

業界研究は志望企業を見つけるための重要なステップです。しかし、どのように進めれば良いのか、どんな情報を集めれば良いのかわからないという就活生も多いでしょう。

本記事では、[商社業界][金融業界]などの6つの業界を例に、業界研究ノートの作成方法をテンプレートに沿って詳しく解説します。

また、業界研究を効率的に進めるために活用すべき情報源やノートに記載すべき内容、テンプレートの活用例まで、紹介していきますので是非参考にしてみてください。

業界研究ノートとは?

業界研究ノートとは、就活を進める上で必要な情報を整理し、志望業界や企業の理解を深めるために活用できるツールです。

業界の特徴や市場動向、企業のビジネスモデルなどをまとめることで、自己分析や志望動機の作成に役立ちます。

就活を始めたばかりの大学3年生やスタートが遅れた4年生にとって、効率的に業界情報を整理する手段として非常にオススメです。

業界研究ノートを作成する目的

繰り返しになりますが、就活の準備段階で、業界研究ノートを作成することは非常に重要です。

以下では、そのメリットを詳しく説明します。

①志望する業界・企業を見つけるため

就活を始めたばかりの学生にとって自分に合う業界・企業を見つけることは簡単ではありません。

しかし業界研究ノートを作成することで、各業界の特徴や魅力を整理し、自分の興味やスキルに合った選択肢を明確にすることができます。

例えば、商社業界の国際的なビジネス(グローバルな職場環境)に興味があるのか、金融業界の安定性に魅力を感じるのかなど、企業を選ぶ際の基準が見つかるはずです。

②志望動機のネタを考えるため

具体性のある志望動機を作成するには、まずその業界にどのような職種があり、どのような業務がおこなわれているのかを理解することが重要です。

これにより、自分が発揮できるスキルや強みを明確にし、志望動機に反映させることができます。

業界研究を進める際には、業界の特性や動向、仕事内容を整理した[業界研究ノート]を活用すると効果的です。

このノートを通じて、業界に対する熱意や関心を示す具体的なエピソードを見つけやすくなります。

例えば、業界の最新ニュースやトレンドとそれに関連する自分の経験や学びを結びつけることで、説得力のある志望動機を作成することが可能です。

こうした準備は、企業に対して自分がいかにその業界で働きたいかをアピールするために非常に有効です。

③入社後のギャップをなくすため

業界研究ノートを作成し、事前に業界や企業の実情を把握しておくことで、入社後に「思ってたのと違う…」とギャップを感じるリスクを減らすことができます。

例えば、業界の働き方やキャリアパスについての情報を集めることで、自分のライフスタイルに合っているかどうかを判断することができます。

これにより、入社後も長く働き続けられる企業を選ぶことができるでしょう。

業界研究ノートを作成する時にオススメな情報源

業界研究では、正確且つ多角的な情報を集める必要があります。

ここでは、業界研究ノートを作成する際に参考にすべき情報源を5つ紹介します。

企業の採用サイト

企業の採用サイトは、企業情報を直接得ることができる重要なツールです。

採用情報だけでなく、企業理念やビジョン、事業内容、社員インタビューなど、多くの情報が掲載されています。

そのため、採用サイトをチェックすることでその企業がどんな人材を求めているのかがわかるでしょう。

また、企業の最新の取り組みやプロジェクトに関する情報なども得られるため、業界のトレンドを把握するのにも役立ちます。

採用サイトを確認する際は、企業の強みや特徴に注目し、志望動機にどう結びつけられるかを考えながら読むことが大切です。

インターネットの業界研究記事

インターネット上には、多くの業界研究記事が公開されています。

これらの記事では、業界全体の動向や市場規模、競合分析などについて解説されており、業界の全体像を把握するのに役立ちます。

特に、業界の専門家やアナリストが執筆した記事は、信頼性が高く貴重な情報源と言えるでしょう。

記事を読む際は、複数の情報源を比較することで、偏りのない、偏りのない視点を得られるようにしましょう。

また、最新の情報を得るためにも、定期的に業界関連のニュースサイトをチェックする習慣をつけることをオススメします。

書籍

書籍も業界の歴史や背景について深く理解することができる情報源の1つです。

特に、業界の専門家や経験者が執筆した本は、実務にもとづいて書かれていることが多いため、業界の状況をより深く理解することができるでしょう。

書籍を参考にする際は、業界に関連する複数の書籍を読むことで、異なる視点からの情報を得るようにしてください。

会社説明会

会社説明会は、企業で実際に働いている社員から直接情報を得ることができる絶好の機会です。

企業のビジョンや事業内容、求める人物像などについて詳しく知ることができるだけでなく、疑問点をその場で質問することもできます。

さらに説明会に参加することで、企業の雰囲気や文化を直接感じ取ることができるため、自分に合う企業かどうかの判断軸となるでしょう。

説明会に参加する際は、事前に企業について調べ、質問を準備しておくことでより有意義な時間を過ごすことが可能になります。

OB訪問

OB訪問は、実際にその業界で働く人の生の声を聞くことができる貴重な機会です。

業界のリアルな状況や、働く上での魅力、課題について具体的に知ることができます。

特に、企業の内情や雰囲気など、外部からはわかりにくい情報を得ることができる点は、大きなメリットと言えます。

OB訪問する際は、事前に知りたいことを整理し、具体的な質問を用意しておくようにしてください。

また、訪問後は聞いた内容を業界研究ノートにまとめ、志望動機などを作成する際に活用できる状態にしておきましょう。

ニュースや新聞

ニュースや新聞でも業界の最新動向を把握することが可能です。

特に、業界に関する特集記事や、企業の動向を報じている記事は、業界の現状や将来性を理解するのに役立つでしょう。

これらの情報は、業界研究ノートを常にアップデートしていくために必要不可欠です。

また、定期的にニュースをチェックしておくことで、面接時の話題作りにも活用できるため、他のツールと併用し、幅広い情報収集をおこないましょう。

業界研究ノートに書くべき内容9選

ここでは業界研究ノートに記載すべき9つの内容について紹介します。

これらの項目をしっかりと押さえることで、志望業界とその業界内の企業をより深く理解することができるでしょう。

①業界名とその業界内の企業名

まずは、興味のある業界名とその業界に属する代表的な企業名をリストアップしましょう。

その際、知っている企業を挙げるだけでなく、就活情報サイトなどをみて初めて知った企業などもまとめておくようにしてください。

例えばIT業界に興味があるのであれば、GoogleやApple、Microsoftなどの企業名を挙げるといったイメージです。

このように企業名をいくつか記載しておくと、後に企業分析する際比較がしやすくなるでしょう。

②業界の市場規模

次に、その業界の市場規模を調べましょう。

市場規模は、業界の成長性や業界内での競争度を理解する上で欠かせない要素です。

例えば、通信業界であれば、5Gの普及に伴う市場拡大が予測されています。

具体的な数値や統計データを参考にすることで、業界の現状や将来の可能性をより具体的にイメージすることができます。

③業界のビジネスモデル

まず、ビジネスモデルとは、その業界がどのようにして利益を生み出しているのかを示す枠組みのことです。

例えば、製造業では製品の生産から販売までの一連のプロセスが利益の源泉となります。

これには、原材料の調達や生産工程の効率化、そして販売チャネルの選定などが含まれます。

業界ごとに異なるビジネスモデルを理解しておくことで、その業界の特性や企業が採用している戦略をより深く把握することができます。

そのため効果的な業界研究をおこなうことができるようになります。

④業界に関連するニュース

業界に関する最新のニュースを調べることは、業界の最新動向やトレンドを把握するうえで非常に重要です。

例えば、環境問題に対する取り組みや技術革新に関する報道は、業界の今後の方向性を示す重要な情報となります。

また、面接で「最近のニュースで気になるものは何ですか?」という質問をされることもあります。

そのため、ニュースは定期的にチェックし、業界の変化を常にキャッチアップできるようにしましょう。

⑤業界・企業の特徴や魅力

業界や企業の特徴や魅力を整理することは、志望動機を作成する際の大切なステップです。

例えば、食品業界の企業であれば、健康志向の商品開発や地域貢献活動といった特徴が魅力として挙げられます。

このような特徴を理解することで、自分がその業界や企業で働く意義を見出しやすくなるでしょう。

⑥業界・企業の将来性と課題

業界や企業の将来性と課題を分析することは、長期的なキャリアプランを考える上で重要です。

例えば、エネルギー業界では、再生可能エネルギーの普及が進む一方で、コストや技術的な課題も存在します。

将来性を見極めることで、自分がどのように貢献できるかを考えるきっかけにもなります。

⑦業界に関連する職種

業界内にどのような職種が存在するのかを把握することは、自分に合ったキャリアを選ぶためにも必要不可欠です。

例えば、広告業界にはクリエイティブ職や営業職、マーケティング職など多様な職種があります。

それぞれの職種の役割や必要なスキルを理解することで、自分の強みを活かせる職種を見つけやすくなるでしょう。

⑧業界内企業の採用・選考情報

志望業界に属している企業がどのような採用フローを導入しているかを調べることは、選考対策の最初の一歩となります。

例えば、IT企業のエンジニア職採用ではプログラミングスキルのテストをおこなっている企業が多いです。

企業の採用情報を確認し、求められているスキルや選考の流れを把握することで、より効果的な選考対策をおこなうことができるでしょう。

⑨調べて気付いたこと・考察

業界研究を通じて気付いたことや自分なりの考察をまとめておくことは、志望動機を作成する際に非常に役立ちます。

単に調べた情報をそのまま伝えるだけではなく、自分の視点や考えを志望動機に盛り込むことができると、面接官に納得感を与えやすくなります。

そのため、業界研究を進める中で得た新たな発見や、自分が感じたことをその都度書き留めておくようにしましょう。

これらの内容は、説得力のある志望動機を作るうえで貴重な材料となります。

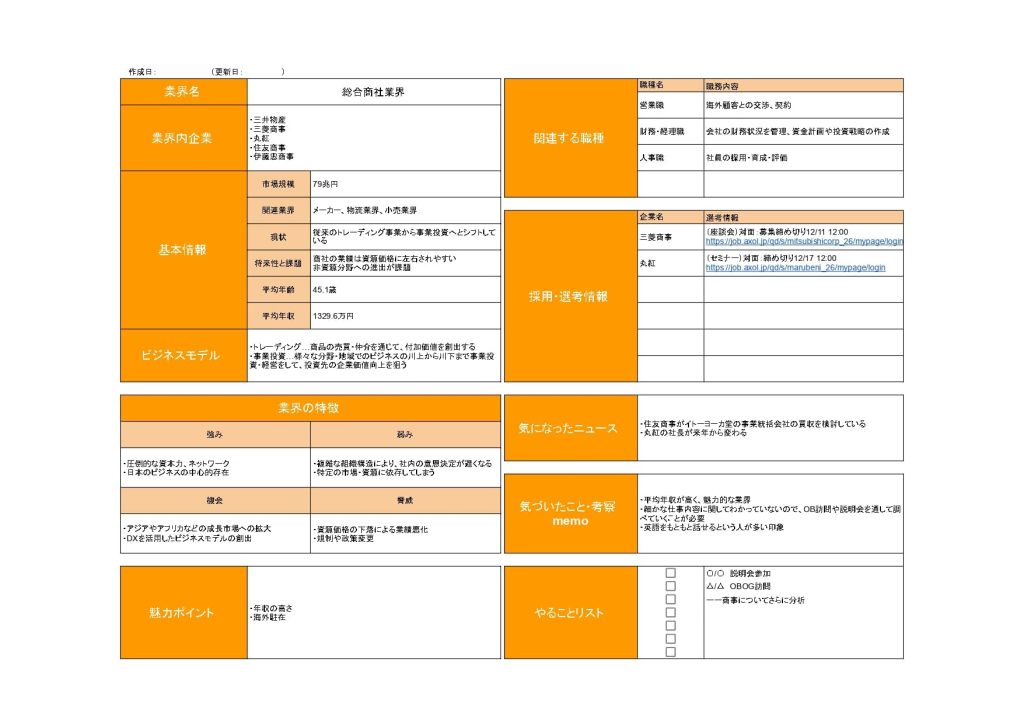

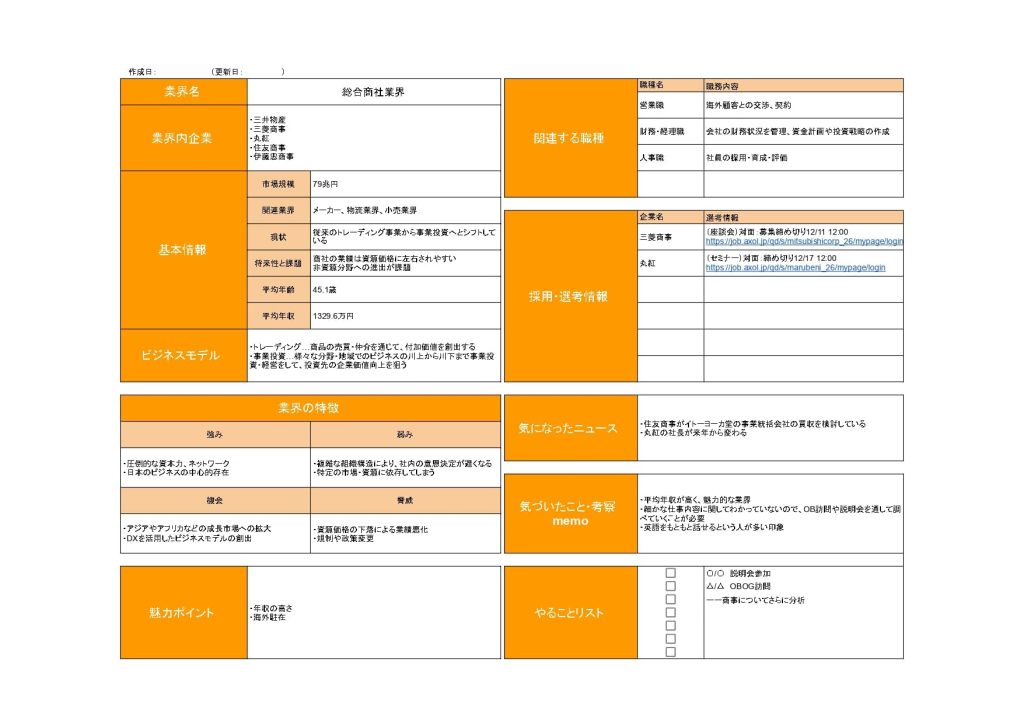

業界研究ノートのテンプレート【エクセルフォーマット】

業界研究を効率的に進めることができる、業界ノートのテンプレートを紹介します。

テンプレートには上記でお伝えした[業界研究ノートに記載すべき8つの内容]の項目も含まれています。

そのためこのテンプレートを活用することで、情報の整理がしやすくなるため志望業界や企業について、効率よく理解を深めることができるでしょう。

特に、これから就活を始める大学3年生や少し遅れて就活を始めた大学4年生は、以下の画像をクリックの上、テンプレートをダウンロードしてみてください。

是非以下のテンプレートを、あなたの就活に役立ててください。

業界研究テンプレートの活用例6選

ここでは上記で紹介した業界研究ノートのテンプレートの活用例を紹介します。

書き方がわからないという就活生は、以下で紹介する例を参考に作成してみてください。

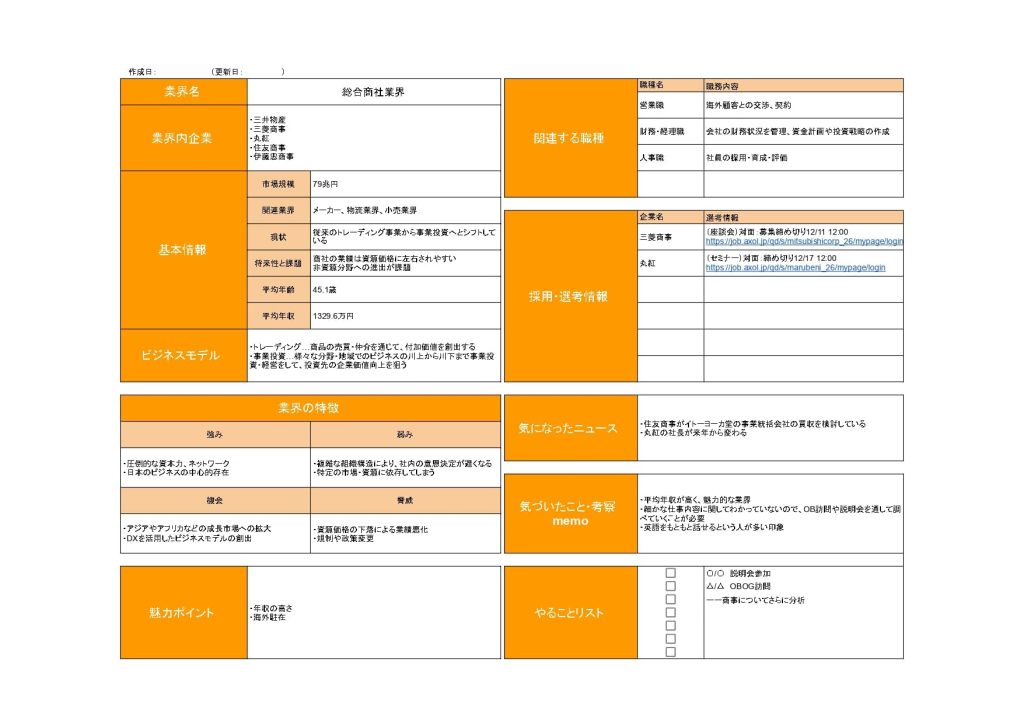

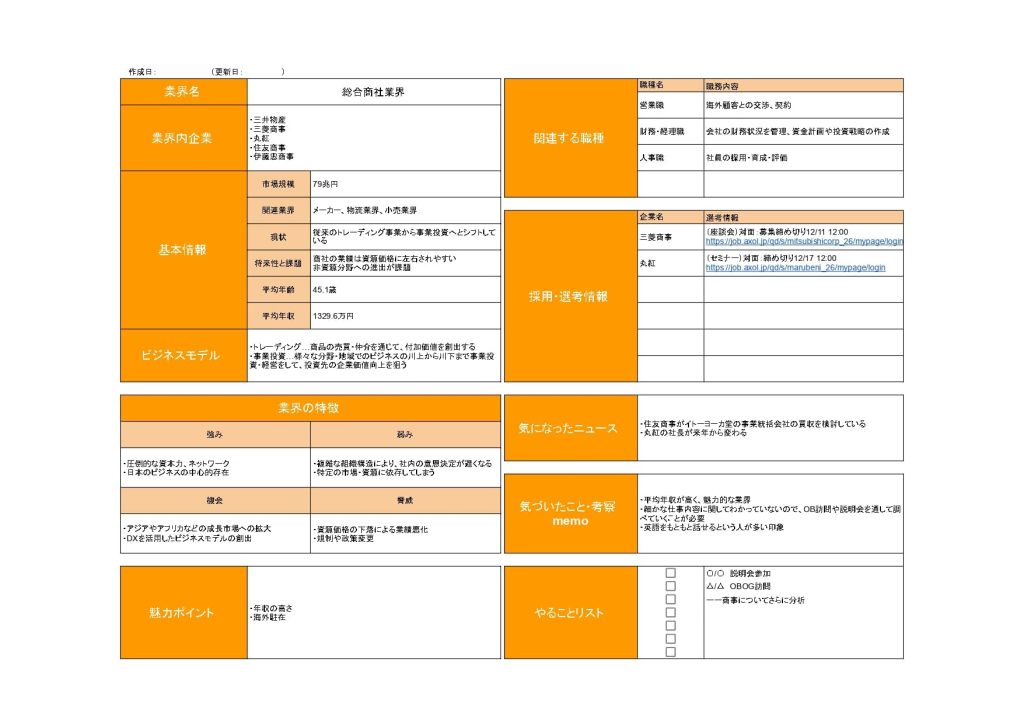

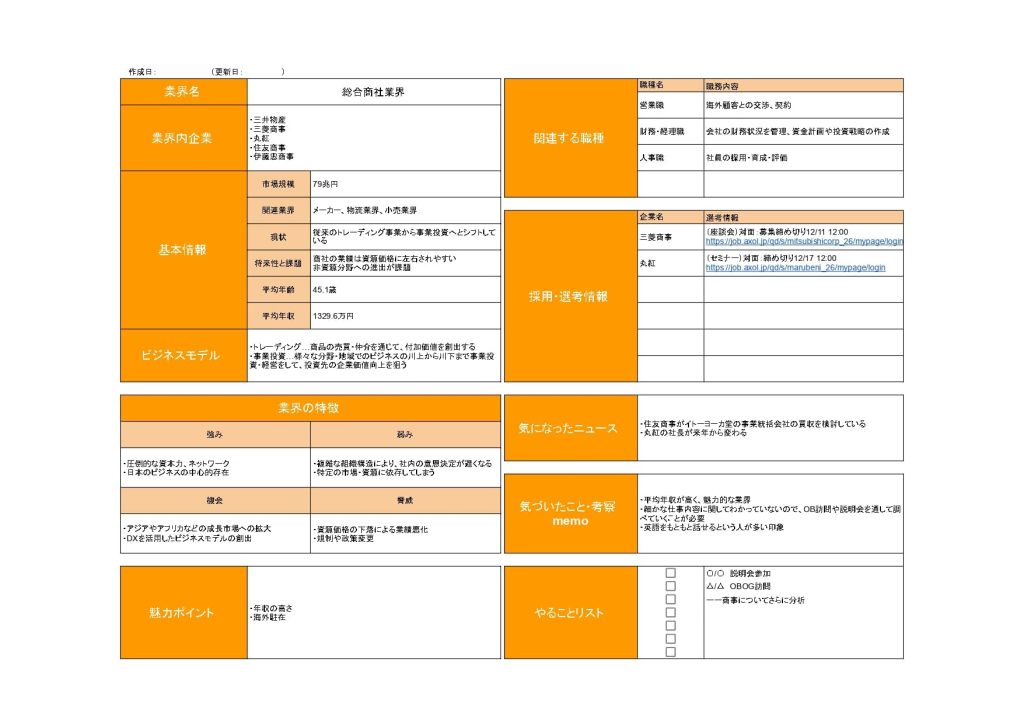

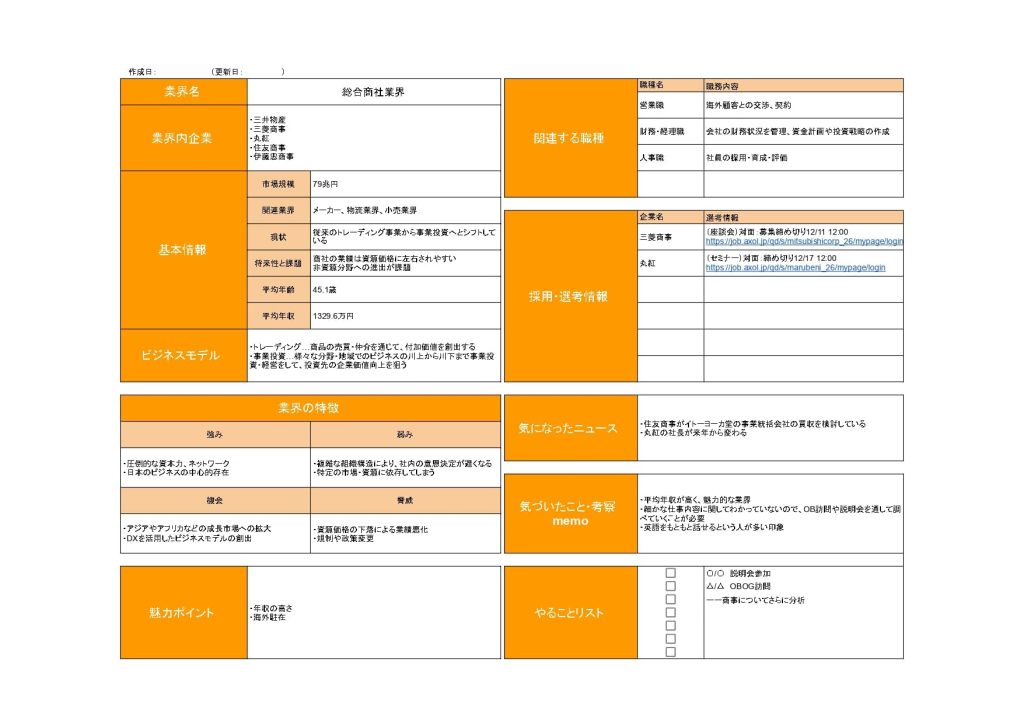

①総合商社業界

商社業界は、世界のあらゆるモノを商材として、国内外の企業と取引をおこなっています。

商社とはいえ[総合商社]と[専門商社]では取り扱う商品やビジネスモデルが異なる場合もあるため、それぞれの特徴を理解しておく必要があります。

商社業界の業界研究をおこなう際は[各企業の得意分野]や[主要取引先]、[海外進出の状況]を必ず確認するようにしてください。

また商社業界は国内外との取引があるため、国際情勢や貿易に関するニュースも抑えておくと良いでしょう。

▽画像をクリックで拡大表示▽

②金融業界(銀行)

金融業界、特に銀行は、経済の基盤を支える重要な役割を担っています。

[メガバンク]と[地方銀行]では、顧客層やサービスの展開方法が異なるため、これらの違いを把握しておくようにしましょう。

銀行業界の業界研究をおこなう際は、[各銀行の業務内容]や[提供する金融商品]、最新の[金融技術の導入状況]を調べることが大切です。

さらに、金融業界は規制が多く、政策の影響を受けやすいため、政府の金融政策や経済指標の動向にも目を向ける必要があります。

▽画像をクリックで拡大表示▽

③コンサルティング業界

コンサルティング業界は、企業の課題解決を支援する専門的なサービスを提供しています。

コンサルティング業界の業界研究をおこなう際は[各コンサルティングファームの専門分野]や[プロジェクト事例]、[競合他社との差別化ポイント]を調べることが重要です。

戦略系やIT系など、企業によって得意とする領域が異なるため、自分の興味に合った分野を見つけましょう。

また、コンサルタントとしてのキャリアパスや求められるスキルセットについても理解を深めることが大切です。

▽画像をクリックで拡大表示▽

④航空業界

航空業界では、航空機を使って人や貨物を国内外に輸送するサービスを提供しています。

業界の特徴としては[フルサービスキャリア]と[格安航空会社(LCC)]の2種類のサービス形態があり、それぞれの運営方針やターゲット層は異なることが挙げられます。

そのため、業界研究をおこなう際は、各航空会社のビジネスモデルや運航路線、顧客サービスの特徴などを調べ、それぞれの形態をしっかり理解するようにしましょう。

さらに、航空業界は環境問題や安全性に関する規制が厳しいため、これらの課題に対する各社の取り組みにも注目してみましょう。

▽画像をクリックで拡大表示▽

⑤自動車業界

自動車業界は、日本の中枢産業の1つであり、モビリティの未来を担う世界的にも重要な産業です。

業界研究では、各メーカーの製品ラインナップや技術革新、グローバル展開などについて調べることが大切です。

特に、電気自動車(EV)や自動運転技術の開発状況については、将来の業界動向を理解する上で欠かせないポイントです。

また、自動車業界はサプライチェーンの影響を受けやすく、環境規制や市場動向に敏感であるため、世界の環境規制に関する動向やそれに伴った自動車業界の反応についても調べるようにしましょう。

[サステナビリティレポート]などと調べると、各メーカーの環境対策について詳しく知ることができます。

▽画像をクリックで拡大表示▽

⑥飲料メーカー

飲料業界は競争が激しく、マーケティング戦略や販売チャネルの多様化が進んでいます。

これらを深く理解するためには、各メーカーの公式ウェブサイトにて新商品の情報・キャンペーン詳細のチェックや業界誌・ビジネスニュースを定期的に読むことなどが有効です。

また、消費者のレビューや口コミをチェックするのも良いでしょう。

これらの方法を組み合わせて、各飲料メーカーがどのような戦略をとっているのか考えてみてください。

▽画像をクリックで拡大表示▽

業界研究ノートを作成する時の注意点

ここでは、業界研究ノートを作成する際の注意点を3つ紹介します。

これから業界研究ノートを作成する就活生は注意点を意識した上で作成するようにしてください。

事実と感想を分けて記載する

業界研究ノートを作成する際は、事実と個人的な感想を明確に分けることが大切です。

事実は客観的な情報であり、業界の市場規模やビジネスモデル、関連ニュースなどが該当します。

一方で、感想はその情報にもとづいて自分がどう感じたか、どのように考えたかを記録する部分です。

これらを分けて記載することで、情報の信頼性を保ちながら、自分自身の考えを整理することができます。

また志望動機を考える際にも、事実と感想が明確に分かれていると、説得力のある説明がしやすくなります。

事実を踏まえた上で、自分の考えや熱意を伝えることで、企業に対して理解度の高さと熱意をしっかりアピールすることができるでしょう。

1次情報をできる限り探す

業界研究をおこなう際は、一次情報をできる限り集めることが重要です。

一次情報とは、企業の公式発表や採用サイトなど、直接的な情報源から得られるものを指します。

このような情報は、信頼性が高く、最新の情報を得られる可能性が高いため、業界の実態を正確に把握するために必要不可欠です。

特に、説明会やOB訪問を利用して情報収集することで、インターネットで調べるだけでは得られない情報を手に入れることができるため、積極的に活用するようにしましょう。

1回調べただけで終わりにしない

業界研究ノートは、一度作成しただけで終わらずに、継続的に更新していくことが重要です。

業界や企業の状況は常に変化しており、新しい情報が次々と出てきます。

そのため、一度作成したノートを定期的に見直し、最新の情報を追加していくようにしましょう。

また、就活を進めていく中で、自分の興味や志望業界が変わることもあります。

その際は、再度情報を整理し直すようにしましょう。

業界研究をした後にすべき行動

業界研究は就活の基盤を築くための一歩に過ぎず、ここで得た知識を活用して次のアクションを起こしていく必要があります。

以下で、業界研究を終えた後に取るべき行動を5つ紹介します。

他の関連する業界について調べる

1つの業界について深く知ることは重要ですが、視野を広げるためにも関連する業界についても調べてみましょう。

例えば、銀行業界に興味がある場合、保険業界や不動産業界が関連する業界となります。

このように関連する業界も合わせて調べることで、異なる業界の特性や動向を理解することができ、より広範な視点を持つことができるでしょう。

また様々な業界の特徴を比較することで、より自分の興味や適性に合った業界を見つけることもできるでしょう。

業界の中で特に気になった企業をさらに詳しく調べる

業界研究を通じて興味を持った企業があれば、その企業のビジョンや戦略、業績、強み、課題などをさらに詳しく調べるようにしてください。

その際には、企業の公式サイトやIR情報、ニュース記事などを活用しましょう

また、企業文化や働き方などについても調べることで、自分に合った企業かどうかを判断することができます。

業界・企業の魅力から志望動機・就活の軸を考える

業界・企業研究を通じて得た情報をもとに、就活の軸や志望動機を考えてみましょう。

業界の魅力や企業の特性を自分の価値観やキャリアプランと照らし合わせることで、説得力のある志望動機を作成することができます。

また、自分がどのような価値を提供できるかを考えることで、企業に対するアピールポイントを明確にすることができます。

以下で志望動機の書き方について詳しく紹介していますので、これから志望動機を作成するという就活生は、是非参考にしてください。

継続して情報収集を続ける

上述していますが、業界や企業に関する情報は常に変化しているため、継続的に情報収集をおこなうことが重要です。

ニュースや業界誌、企業のプレスリリースなどを定期的にチェックし、最新の動向を把握するようにしましょう。また、OB訪問や業界セミナーに参加し、リアルな情報を得ることも効果的です。

継続した情報収集は、就活の質を高め、ESや面接での説得力を増すための重要な要素と言えます。

内容をもとにインターンや本選考のESを書く

業界研究で得た情報を活かし、インターンシップや本選考のESを作成します。具体的なエピソードや業界・企業に対する理解を盛り込むことで、説得力のあるESを作成することができます。

また、業界研究を通じて得た情報は、面接での質疑応答にも役立ちます。自分の言葉で業界や企業への興味を伝えることで、面接官に対して強い印象を与えることができるでしょう。

まとめ

業界研究は、就活を成功させるための重要なステップです。業界について深く理解することで自分に合った企業を見つけられたり、志望動機のネタを考えたりできます。

本記事で紹介した業界研究ノートは、一度作成して終わりではなく、継続的に更新し続けることが大切です。常に新しい情報を取り入れることで、より正確な情報を得ることができるでしょう。

就職エージェントneoを活用して就活をしよう!

- 「志望動機ってどうやって書けばいい?」

- 「業界研究のやりかたがわからない!」

- 「ESがそもそも通らない…」

このように就活に関する悩みは人それぞれでしょう。

就職エージェントneoでは、専任のアドバイザーが個別面談を実施し、就活生1人ひとりの就活状況をお伺いした後に、状況にあったアドバイスの実施や希望や適性に合った企業の求人情報を紹介しています。

「選考を突破するために、自分の志望動機の何を改善したら良いかわからない…」など、少しでも不安がある人は是非就職エージェントneoをご利用ください。