●企業は、作文を通じて[就活生の価値観]や[企業文化への適応性]を判断している。

●作文で高評価を得るためには、自己分析を深め、論理的かつ説得力のある文章を心がけることが大切。

「就職試験の作文ってどんな風に書いたらいいんだろう?」と思っている就活生は多いでしょう。

就職試験の作文は、企業が就活生の思考力や表現力、そして人柄を見極めるために実施する筆記試験の1つです。この試験を通じて、企業は就活生が自社の文化に適しているか、またどのような価値観を持っているのかを判断します。

本記事では、就職試験の作文で一歩リードするための書き方の極意と、押さえておきたいテーマについて詳しく解説します。

最後まで読んで、作文試験での不安を解消し、自信を持って試験に臨みましょう。

就職試験の作文とは?

就職試験の作文は、企業が就活生の思考力、表現力、人柄を把握するためにおこなう筆記試験の1つです。企業は、この作文を通じて就活生が企業文化に適合するかどうか、さらにどのような価値観を持っているかを判断しています。

ただ正しい文章を書くことだけでなく[自分の経験や意見をわかりやすく整理して伝えられるか]が就職試験の作文において重要です。テーマや文字数が決まっている場合も多いので、そのルールに沿って内容をまとめる力も試されます。

そもそも就職試験とは?

そもそも就職試験とは、企業や組織が新たな人材を選考する際に実施するプロセスです。

就職試験は、大きく分けて[民間企業の入社試験][公務員試験][教員採用試験]の3種類があり、それぞれ内容や形式が異なります。

例えば民間企業の入社試験では、主に筆記試験や面接がおこなわれています。筆記試験では専門知識や一般常識が問われ、面接ではコミュニケーション能力や人柄が重視されます。

一方、公務員試験では法律や行政に関する専門的な知識が、教員採用試験では教育に関する理解や指導力が問われる傾向にあります。

就職試験は、就職活動の中で自分の能力や適性を企業にアピールできる大切なステップです。大学3年生や4年生にとって、内定に向けた重要な関門と言えます。

応募企業の試験の特徴や求める人物像をしっかり把握し、それに合わせた準備をおこなうことが成功へのカギです。

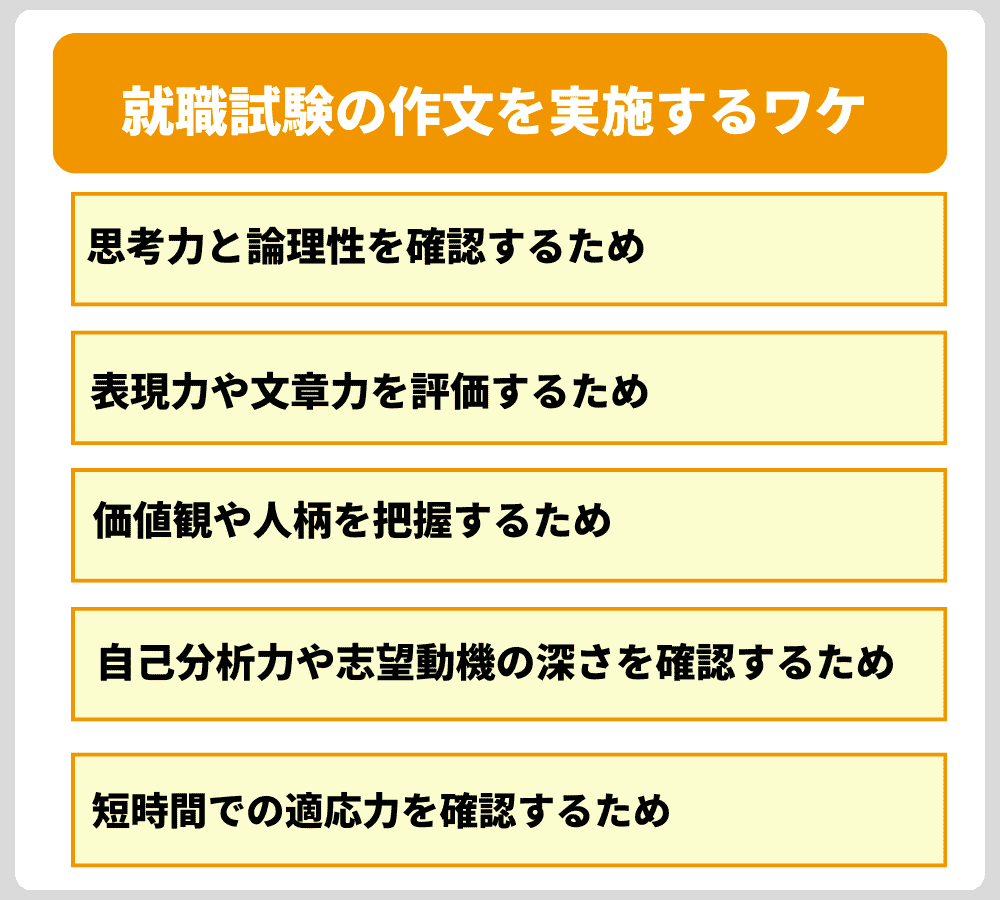

就職試験の作文を実施するワケ

企業が就職試験で[作文]をおこなうことには、いくつかの理由があります。具体的には、単に文章を書く力を試すだけでなく、作文を通じてあなたの考え方や人柄、適応力といった内面的な要素を知ることも理由の1つです。

本項では、就職試験の作文を実施するワケについて解説していきます。

思考力と論理性を確認するため

就職試験の作文では、自分の考えを論理的かつ筋道立てて表現する力が重視されます。企業は、与えられたテーマに対してどのように考え、結論を導き出すかを通じて、就活生の思考力を見極めています。この力は、試験だけでなく、実際に働く場面でも求められる重要なスキルです。

論理的な構成と明確な結論は、仕事においても欠かせないスキルであり、論理的な文章は、問題解決能力の高さを示す証にもなります。企業は、複雑な課題を冷静に分析し、的確な解決策を見つけられる人材を求めています。就活生の皆さんは、普段から自分の考えを整理し、論理的に表現する練習を積むことを心がけましょう。

表現力や文章力を評価するため

就職試験の作文は、就活生の表現力や文章力を評価するための重要な試験です。表現力とは、自分の感情や思考を正確に伝える力であり、文章力とは、複雑な情報をわかりやすく整理し、読み手に理解させる力を指します。

企業は、就活生が自分の考えをどれだけ明確に、そして魅力的に伝えられるかを重視しています。これらの能力は、社内外のコミュニケーションで不可欠な要素です。

また、表現力や文章力を高めるためには、日頃から文章を書く習慣をつけることが大切です。地道な練習が、自分の考えを効果的に伝える力を養うでしょう。

価値観や人柄を把握するため

就職試験の作文は、就活生の価値観や人柄を把握するためにうってつけです。与えられたテーマに対する考え方や言葉の選び方、結論の導き方を通じて、企業は就活生の内面や考え方を具体的に知ることができます。

企業は、こうした価値観や人柄を基に、組織や企業文化に合うかどうかを判断します。また、これらは仕事の進め方や同僚との関係性にも影響するため、共に働く仲間としてふさわしい人材を見極める重要な要素です。

そのため、就活生は、自分の価値観を理解し、それを作文で的確に表現する力が求められます。

自己分析力や志望動機の深さを確認するため

就職試験の作文は、就活生の自己分析力や志望動機の深さを確認するためのものでもあります。企業は、就活生が自分自身をどれだけ理解し、なぜその企業を志望するのかを明確に説明できるかをみて、本気度や適性を見極めています。

自己分析力の高い就活生は、自分の強みや弱みを客観的に把握し、それに基づいた説得力のある志望動機を持っていることが多いです。就職試験の作文を書くときは、自分の経験やスキルを深く掘り下げ、具体的で明確な志望動機を構築することを意識しましょう。

短時間での適応力を確認するため

就職試験の作文は、試験当日にテーマが発表され、限られた時間内で文章を作成することが一般的です。このような試験形式は、短時間での適応力を測る機会ともいえるでしょう。

企業は、限られた時間内で内容を整理し、論理的に文章化する力を通じて、プレッシャー下で迅速に対応できる適応力を評価します。

また、変化の激しいビジネス環境で活躍できる人材を求める企業にとって、業務における判断力や柔軟性を判断する重要なポイントとなります。

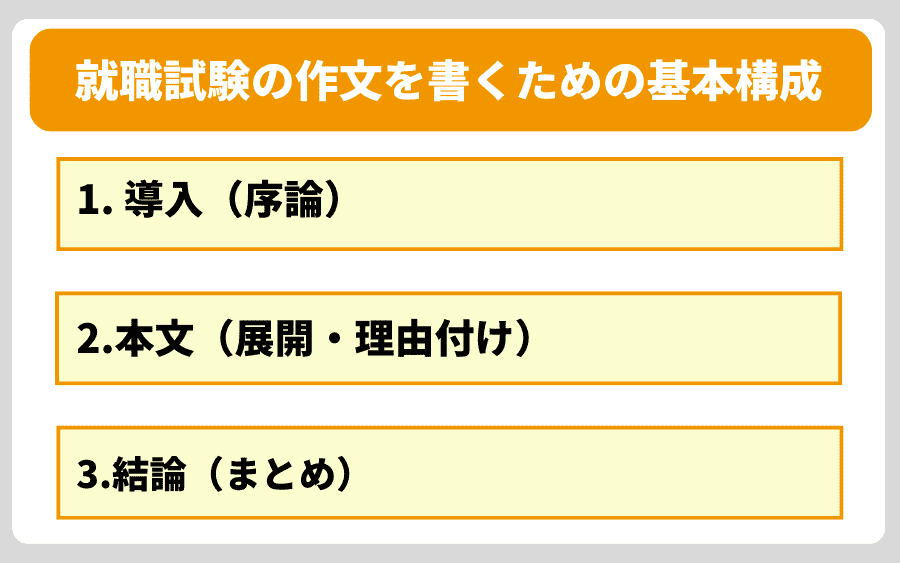

就職試験の作文を書くための基本構成

就職試験の作文を、論理的でわかりやすい内容にするためには、基本的な構成を押さえることが大切です。基本的な構成は[導入(序論)][本文(展開・理由付け)][結論(まとめ)]の3つに分けることができます。

それぞれの役割を意識して書くことで、読みやすく説得力のある作文が仕上がります。本項では、各構成のポイントと文字数の目安を詳しく説明します。

1. 導入(序論)

導入部分は、読者の興味を引くための重要な役割を果たします。テーマに対する自分の立場や方向性を簡潔に示し、本文への流れを作る内容にしてください。

この部分は全体の約15%~20%を占めるように書きましょう。例えば、400文字指定なら60~80文字程度、800文字指定なら120~160文字程度を目安にすると良いです。

テーマに関連する経験や具体例に簡単に触れることで、読み手の興味を引きつけることができます。

2. 本文(展開・理由付け)

本文は、作文全体の約60~70%を占める主要部分であり、あなたの主張を具体的に展開し、理由付けをおこなう場です。ここでは、論理的な構成と具体例を用いて、読者に納得感を与えることが大切です。

例えば、400文字指定なら240~280文字程度、800文字指定なら480~560文字程度を目安にしましょう。経験や事例を交えながら、テーマに対する自分の考えを深掘りし、説得力を持たせるようにします。また、段落を分けることで読みやすさも意識しましょう。

3. 結論(まとめ)

結論は、あなたの主張を締めくくり、読者に印象を残すための重要な部分です。ここでは、作文全体の約10~15%を使い、導入で提示した意見を確認し、本文で展開した内容を簡潔にまとめましょう。

例えば、400文字指定なら40~60文字程度、800文字指定なら80~120文字程度が目安です。結論では、本文を振り返りながら、読み手の心に残るような一文を心がけましょう。

就職試験作文で評価を下げないための心得

就職試験の作文では、自分の考えを伝えるだけでなく、文法や敬語の使い方、論理的な流れなど、正確で丁寧な表現が求められます。

好印象を残すためには、以下で紹介するポイントに注意をすることが大切です。

誤字脱字を徹底的に避ける

誤字脱字は、文章全体の印象を大きく損ないます。特に重要な文書では、[細かい確認ができない人]と見なされる原因にもなり得ます。そのため、書き終えた後は必ず見直しをおこない、誤りを防ぎましょう。

誤字脱字が起こる原因にはさまざまなものがあります。その中でも、発生しやすい例として、変換ミスや同音異義語の誤用が挙げられます。例えば、「解決」を「解決策」とするべき場面で「解決先」と入力してしまったり、「対処」を「対応」と混同してしまったりすることがあります。

また、敬語は特に注意が必要です。誤りが目立ちやすく、例えば「おっしゃる」を「おっしゃいます」と誤ってしまうケースも見られます。

文章が長くなるほどミスが増えやすいため、段落ごとに区切って確認することがオススメです。読み返す際には、音読をしたり、文章校正ツールを活用したりすると、視覚や聴覚を通じて誤字脱字を発見しやすくなります。是非試してみてください。

適切な語彙と敬語を使う

作文では、相手に伝わりやすい適切な語彙を選び、丁寧な敬語を使うことが求められます。くだけた表現や日常会話のような言葉遣いは避け、社会人らしい言葉を意識しましょう。その一方で、難しすぎる言葉を使う必要はありません。

特にビジネスの場面では、[おっしゃる][申し上げる]などの正しい敬語表現や、[ご確認][お手数]などの相手を配慮した語彙を使うことで、相手に誠意が伝わります。ただし、敬語表現は適切に使うことが重要です。[させていただきます]のような表現を過剰に使うと、不自然に感じられる場合もあるため、適度に用いるようにしましょう。

語彙や敬語の使い方に自信がない場合は、書いた文章を第三者に確認してもらうか、ビジネス文書の例を参考にすることをオススメします。

主張に一貫性を持たせる

作文では、導入で述べた考えを最後まで一貫させ、論理的な流れを意識しましょう。文中で、主張が変わってしまうと、読み手に混乱を与えかねません。そのため段落ごとにテーマを決めて書くようにしてください。

作文の一貫性を保つためには、まず最初に結論を明確にすることが重要です。結論がぶれると、全体の説得力が損なわれてしまいます。導入部分で述べた主張を常に意識し、各段落がその主張を補強する内容になっているかを確認しましょう。

また段落間のつながりを意識し、適切な接続詞(「したがって」「一方で」「さらに」など)を使うことで、読みやすく自然な流れを作ることができます。

さらに、余分な情報や主張と関係のないエピソードを削ることも、一貫性を保つためのポイントです。書き終えた後に文章を見直し、主張に沿わない部分がないか確認することを習慣化しましょう。一貫性のある文章は、読み手に安心感を与え、信頼性の高い印象を残します。

抽象的な表現を避け、具体例を入れる

「がんばりました」や「役立ちました」といった抽象的な表現だけでは、説得力が弱くなります。具体的なエピソードや数字を交えて説明することで、読み手に納得感を与える文章になります。

例えば、「売上に貢献しました」という表現では漠然としていますが、「新しい提案を導入し、売上を前年比で20%増加させました」と具体的に述べることで、結果が明確に伝わります。

また、エピソードを交える際には、[状況(いつ・どこで・何が起きたのか)][行動(自分が具体的に何をしたのか)][結果(その行動がどのような成果をもたらしたのか)]の3要素を明確に記述すると、読み手がイメージしやすくなります。

具体例を取り入れることは、ただ説得力を高めるだけでなく、あなたの経験や能力をより印象的に伝える手助けとなるでしょう。

長すぎる文や複雑な構成を避ける

一文が長すぎたり、構成が複雑すぎたりすると、読み手に伝わりにくくなります。適度な文の長さを保ち、段落を分けるなどして、読みやすさを意識しましょう。簡潔でわかりやすい文章は高評価につながります。

特に、句読点を使いすぎて文が延びてしまうと、途中で内容がわかりにくくなることがあります。

また、箇条書きを活用し、内容を整理して伝える方法も効果的です。複数の要素を列挙する場合は、「第一に」「次に」「最後に」といった表現を使い、段階的に説明することで、構成がわかりやすくなります。

読みやすい文章は、内容をスムーズに理解させるだけでなく、書き手の配慮や能力を伝えるポイントになるでしょう。

企業が求める価値観や人物像に沿わせる

作文は、企業が求める人物像や価値観に合っているかどうかを確認する材料でもあります。そのため応募する企業が大切にしている理念や考え方を理解し、それに沿った内容を書けるようにしましょう。

具体的には、企業のホームページや採用情報、社長メッセージなどをよく読み、その会社が大切にしている価値観を掴むことが大切です。例えば、「チャレンジ精神」や「チームワーク」を重視している企業であれば、自分の経験の中からこれらの要素を表すエピソードを選び、具体的に述べることで説得力が増します。

一方で、企業理念や求める人物像を無理に合わせすぎてしまうと、自分らしさが伝わりにくくなるため注意が必要です。

ポジティブに締めくくることを心がける

作文の最後はポジティブな印象で締めくくることが大切です。「今後も努力を続けたい」や「自分の経験を活かしたい」といった前向きな一文を入れることで、熱意が伝わりやすくなり、採用担当者に良い印象を与えることができるでしょう。

また、テーマに沿った締めくくりを意識することで、文章全体に一貫性が生まれます。例えば、[挑戦]をテーマにした作文であれば、「今後も困難な状況に立ち向かい、自己成長を目指していきたい」といった一文が良いです。また、[志望動機]に関連する作文であれば、「貴社で自分の経験を活かし、さらなる挑戦を通じて成長していきたい」と具体的な目標を述べると良いでしょう。

このようにポジティブに締めくくることで、読み手に「この人は仕事でも前向きに取り組んでくれそうだ」と期待感を持たせることができます。作文全体を引き締める最後の一文はポジティブに締めくくるようにしましょう。

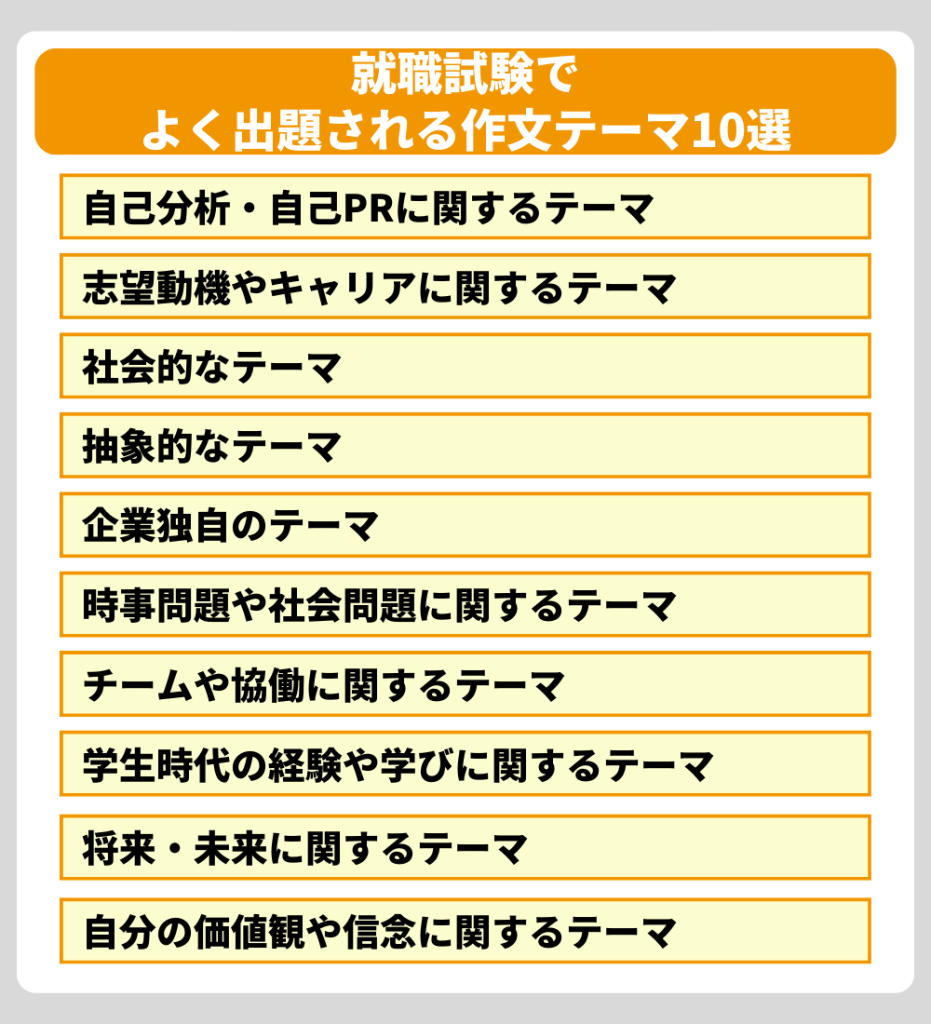

就職試験でよく出題される作文テーマ10選

就職試験で課される作文には、様々なテーマがあります。企業はこの作文を通じて、就活生の考え方や人柄、価値観、そして適応力を見ています。ここでは、よく出題される代表的なテーマ10種類とそのテーマに対して回答すべき内容について紹介しています

①自己分析・自己PRに関するテーマ

自己分析や自己PRに関するテーマは、就職試験で最もよく出題されるものの1つです。

企業は、このテーマを出題することで、就活生が自分の強みや弱みをどれだけ理解し、それをどう仕事に活かそうとしているのかを知りたいと考えています。

そのためこのテーマに対する作文を作成する際は、具体的な経験をもとに自分の特長を明確に伝えることが大切です。

学生時代に最も力を入れたこと

このテーマでは、具体的なエピソードを通じて、目標達成に向けた努力の過程や成果を伝えることが大切です。例えば、部活動でリーダーとしてチームを率いた経験や、研究プロジェクトで困難を乗り越えた話など、印象深く説得力のある例を選びましょう。

あなたの長所と短所について

長所と短所を問うテーマでは、ただ特徴を挙げるだけでなく、それぞれが自分の成長にどうつながっているかを説明することがポイントです。また短所の場合は、その短所を改善するためにどのように努力したのかを具体的に書くと、前向きな印象を与えられます。

自分の強みを仕事でどう活かすか

自分の強みを具体的な経験に基づいて説明し、それをどのように仕事に活かすことができるかを具体的に伝えるテーマです。

例えば、[コミュニケーション力]や[問題解決力]といった強みを具体例で補足し、それが仕事で役立つ理由を論理的に書きましょう。

挫折経験とそこから学んだこと

このテーマでは、失敗そのものを伝えるだけでなく、その失敗をカバーするためにどのように行動し成長したのかを伝えることが大切です。例えば、失敗したプロジェクトを改善した経験や、苦手だったスキルを克服した話など、ポジティブな学びに焦点を当てましょう。

②志望動機やキャリアに関するテーマ

志望動機やキャリアに関するテーマは、企業が就活生の本気度や将来のビジョンを知るために設定されることが多いです。

企業や業界についてどれだけ理解し、どのようなキャリアを目指しているのかを具体的に語れるかが鍵となります。

このテーマでは、自分の経験や価値観を軸にして、企業への共感や将来の目標を論理的に伝えることが求められます。

当社を志望する理由

このテーマでは、なぜその会社を選んだのか、自分の経験や価値観と結びつけて具体的に説明することが求められます。例えば、「貴社の○○という事業に共感しました」や、「自分の○○のスキルを活かせると考えました」など、自分の強みと会社の特徴をつなげて書くと良い印象を与えることができるでしょう。

会社や業界についてしっかり調べた上で、自分の想いや意欲を具体的に伝えることが重要です。

入社後に実現したいこと

このテーマでは、入社後のビジョンや目標について具体的に述べることが求められます。例えば、「○○部門で○○のプロジェクトに携わりたい」といった明確な目標を伝えることが大切です。

また、その目標に向けて自分がどのように努力するつもりかを加えると、意欲が伝わります。「学んだ○○スキルをさらに磨き、チームで成果を出したい」など、自分の成長を含めて具体的に描写しましょう。

自分が目指すキャリアプラン

キャリアプランについて問われる場合、自分の将来像を現実的に描くことが重要です。例えば、「3年目までに○○のスキルを磨き、5年後には○○のポジションを目指したい」など、具体的なステップを記述しましょう。

ただし、短期間で高い役職を狙うような内容よりも、地道な努力や学びを重ねる姿勢をアピールすると良いです。また、会社の成長と自分の成長を結びつけて書くと、より説得力が増します。

仕事を通じて社会にどう貢献したいか

このテーマでは、自分の価値観や社会への貢献意欲を具体的に伝えることが重要です。例えば、「貴社の○○を通じて、地域の課題を解決したい」といった、会社の事業や理念に基づいた内容を書くと効果的です。

また、「○○のスキルを活かして、多くの人に役立つサービスを提供したい」など、自分の強みを社会貢献にどう活かすかを明確にしましょう。現実的かつ熱意を感じさせる文章を意識してください。

③社会的なテーマ

社会的なテーマは、就活生の視野の広さや社会への関心度を測るために出題されることが多いです。現代社会が抱える課題やトレンドに対してどのように考え、解決策を見出せているかがポイントとなります。

このテーマでは、社会問題についての知識や自身の意見を具体的に述べ、論理的に展開する力が求められます。

現代社会が抱える課題と解決策

このテーマでは、社会が直面している問題について自分なりの視点で分析し、その解決策を提案することが求められます。例えば、少子高齢化や環境問題、デジタル格差といったテーマがよく取り上げられます。

「現状をどう捉え、どのように改善できるか」を具体的に述べることがポイントです。身近な例や自分の経験を交えた意見を書くことができると、説得力が高まります。

あなたが考えるリーダーシップとは

リーダーシップに関するテーマでは、自分の考える[良いリーダー像]を具体的に示すことが大切です。

例えば、[チームをまとめる力][個々の意見を尊重する姿勢]など、リーダーに求められる要素を挙げ、それを自分の経験と結びつけると良いです。

また「自分はどんなリーダーを目指したいか」を述べることで、主体性や成長意欲を伝えられます。

SDGs(持続可能な開発目標)について

SDGsは企業でも注目されているテーマであり、自分の価値観や考えを伝える絶好の機会です。「なぜSDGsが重要だと思うのか」や「自分が取り組んでみたい目標」などを具体的に述べると良いです。

例えば、「教育の機会を広げたい」や「環境保全に取り組みたい」など、その理由とともに説明できると説得力が増します。

グローバル化に対する自分の考え

グローバル化は、国際的な視点を持っているかを評価するために出題されることがあります。このテーマでは、グローバル化のメリットとデメリットの両方に触れながら、自分の考えを述べることが重要です。

例えば、「文化の多様性が広がる一方で、伝統が薄れる危険性もある」などのように、バランスの取れた意見を述べることが大切です。自身の留学経験や国際的な話題への関心を交えると、より具体的な内容になります。

④抽象的なテーマ

抽象的なテーマは、就活生の価値観や人生観、独自の考え方を引き出すために設定されることが多いです。[挑戦][働く意義][幸せ]といったテーマでは、正解が決まっていないため、自分の経験や考えをもとにしたオリジナリティのある表現が求められます。

このテーマでは、自分なりの結論を導き出し、具体例を交えながら説得力を持たせることがポイントになります。

働くことの意義とは

このテーマでは、[なぜ働くのか]について、自分なりの答えを考える必要があります。

例えば、「家族を支えるため」「社会に貢献するため」「自己成長のため」というように、自分の価値観や目標をもとに理由を述べると良いでしょう。

責任感や働くことの喜びと言った場合はアルバイトやインターンの経験を通じて感じたことをいうと説得力が増すでしょう。

あなたが考える「挑戦」の意味

[挑戦]というテーマでは、自分が挑戦をどう捉え、どう行動してきたかを伝えることが大切です。例えば、「新しいことに挑むのは成長の機会だ」と述べ、自分が挑戦した経験を具体的に説明します。

その際、「失敗から学んだこと」や「挑戦を通じて得た成果」を盛り込むことで、自分の姿勢や意欲をアピールできます。

人生において大切にしていること

このテーマでは、自分の価値観や信念を表現することが求められます。

例えば、[誠実さ][人とのつながり][目標を持つこと]など、自分が大切にしていることを挙げ、その理由を具体的に説明します。アルバイトや学生生活でのエピソードを加えながら、自分の考えがどのように形成されたのかを伝えると良いです。

理想のチームワークとは何か

このテーマでは[良いチームワークとは何か]を自分の経験に基づいて述べることが重要です。

例えば、「お互いの意見を尊重し、共通の目標に向かって協力すること」といった考えを挙げ、自分がチームでどのように貢献してきたかを具体的に述べます。

「意見の衝突があったとき、どのように解決したか」や「どのように連携を深めたか」を盛り込むことで、説得力のある内容に仕上がります。

⑤企業独自のテーマ

企業独自のテーマは、その会社や業界に特化した内容が問われるため、事前の企業研究や業界理解が大切です。[当社の理念を実現するために自分ができること]や[業界の未来についての考察]といったテーマでは、応募企業に対する理解の深さや、自分の強みをどう活かせるかを具体的に示す必要があります。

このテーマでは、企業が求める人物像に合った内容を意識しながら、自分の考えや適性を論理的に表現することが求められます。

当社の製品をどのように社会に広めたいか

このテーマでは、企業の製品やサービスについての理解をもとに、具体的なアイデアや提案を述べることが求められます。

例えば、「新しいマーケティング手法を活用して若者に広めたい」や「地域のニーズに合った形で提供したい」といった自分なりの視点を加えると良いでしょう。製品の特徴を活かした戦略を考えることがポイントです。

地域社会における当社の役割について

このテーマでは、その企業が地域社会に与える影響を理解し、それに基づいて自分がどのように貢献できるかを述べることが求められます。

例えば、「地域の雇用を創出することで住民の生活を支えている」や「環境保全や教育支援などの地域課題に取り組むことで、地域の発展に寄与している」といった視点を挙げると良いでしょう。

さらに、地域社会と企業の取り組みを踏まえ、自分がその活動にどう関与し、どのような役割を果たせるかを具体的に述べると、説得力のある内容になります。

当社の理念を実現するために自分ができること

企業理念について深く理解し、自分の経験やスキルをどのように活かせるかを具体的に述べるテーマです。例えば、「チームで成果を出す力を活かして、貴社の○○という理念を実現したい」など、自分の行動や強みを理念に結びつけると良いでしょう。

理念に共感していることを明確に伝えることで、企業への意欲が伝わります。

このテーマでは、企業理念の背景や目的を理解し、それに基づき自分の経験やスキルをどのように活かせるかを具体的に述べることが求められます。

例えば、「チームで成果を出す力を活かし、貴社の『○○』という理念をサービスの改善を通して支えたい」といった形で、理念と自分の行動や強みを具体的に結びつけると良いでしょう。

また、理念に共感していることを具体例や経験を交えて示すことで、企業への貢献意欲をより強くアピールできます。

業界の未来についての考察

このテーマでは、その業界の動向や課題について理解し、自分の意見を述べることが求められます。

例えば、「○○技術の進化によって業界がどう変化するか」や「消費者ニーズの変化にどのように対応すべきか」といった点を挙げ、自分の考えを具体的に示すと良いでしょう。

また、その中で自分がどう貢献したいかを付け加えると、熱意が伝わります。

⑥時事問題や社会問題に関するテーマ

時事問題や社会問題に関するテーマは、就活生の社会への関心度や課題解決に対する考え方を探る目的で出題されます。[働き方改革][少子高齢化][環境問題]など、現代社会が直面する課題について、自分の意見や解決策を論理的に述べる力が求められます。

このテーマでは、日頃からニュースや社会の動向に目を向け、自分なりの視点を持つことがポイントになります。

働き方改革について

働き方改革は、労働環境の改善や多様な働き方の実現を目指す社会的な動きのことです。このテーマでは、改革の目的や現状の課題に触れつつ、自分の考えを述べることが求められます。

例えば、「柔軟な働き方によって生産性が向上する」や「企業の制度が実態に追いついていない」などと、自分の考えを述べた後に、あなたの考える改善策を提案すると良いでしょう。

少子高齢化社会への対策

少子高齢化は日本が直面する深刻な課題の1つです。このテーマでは、現状の問題点を示しつつ、自分が考える解決策を提案することが求められます。

例えば、[子育て支援制度の拡充]や[高齢者が活躍できる社会の構築]など、具体的なアイデアを述べると良いでしょう。

また、個人としてどのように関わりたいかを記述することで、より説得力が増します。

テクノロジーの進化がもたらす影響

テクノロジーの進化は、社会や産業に様々な影響を及ぼしています。

このテーマでは、AIやロボット、デジタル化などの事例を挙げながら、自分が感じるポジティブな面とネガティブな面をバランスよく述べると良いです。

例えば、[業務の効率化や新しいサービスの創出]といったメリットや、[雇用の減少やデータ管理の問題]といった課題を挙げ、自分の考えをまとめます。

環境問題に対する取り組み

環境問題は、世界的に注目されているテーマです。このテーマでは、気候変動や資源の枯渇などの具体的な課題に触れ、それに対する取り組みや解決策を述べることが重要です。

例えば、[再生可能エネルギーの普及]や[個人レベルでのエコ活動]など、自分が取り組みたいと思うことを具体的に書くと良いです。

また、企業や政府が果たすべき役割についても触れることで、広い視野を持っている印象を与えられるでしょう。

⑦チームや協働に関するテーマ

チームや協働に関するテーマは、就活生が他者とどのように関わり、どのような役割を果たしてきたのかを評価するために出題されます。[チームで成し遂げた経験][協働で重要だと思うこと][理想のリーダー像]といったテーマでは、過去の経験を具体的に述べることがポイントです。

このテーマでは、自分がどのように貢献し、チーム全体を成功に導いたのかを明確に伝えると、協働力やリーダーシップをアピールできます。

チームで何かを成し遂げた経験とその役割

このテーマでは、自分がチームで達成した具体的な成果と、それにおける自分の役割を述べることが求められます。

例えば、「大学の文化祭でリーダーとして計画をまとめ上げた」や「アルバイトでの売上目標を達成するためにチームメンバーと工夫した」などの経験が挙げられます。

自身の経験を述べる際は、成し遂げたことだけでなく、課題や工夫した点、チーム内での協力の仕方にも触れると、説得力が増します。

協働において最も重要だと思うこと

協働とは、共通の目標や目的を達成するために、複数の人や組織が互いに協力し、役割を分担しながら一緒に取り組むことを指します。

このテーマでは、[協働において何を大切にしているか]を、自分の経験や具体的なエピソードをもとに伝えることが求められます。

例えば、「お互いの意見を尊重し、最適な解決策を見つけた」や「明確な目標を共有することで、役割分担がスムーズになった」など、具体的な経験や成果を交えると良いでしょう。

さらに、「どのような場面でそれを重要だと感じたのか」について、背景や結果を詳しく述べることで、自分の考えの根拠を明確に伝えることができます。

自分が理想とするリーダー像

理想のリーダー像について考えるテーマでは、具体的なリーダーシップの特徴を挙げつつ、自分の経験や将来の目標と関連づけて述べると良いです。

例えば、「多様な意見を公平に取り入れながら方向性を示す力」や「メンバー一人ひとりの強みを引き出す力」といった要素を挙げ、自分がどのようにそれを実現したいかを具体的に書きます。

また、過去に経験したリーダーとのエピソードを交え、そのリーダーから学んだことや影響を受けた点について述べると、説得力がさらに増します。

チームでのトラブルをどのように解決したか

このテーマでは、チームで起きたトラブルの状況や解決までのプロセスを具体的に述べることが求められます。

例えば、「意見の対立が起きた際、相手の立場に立って話し合いを進めた」や「スケジュールが遅れたときに役割分担を見直した」など、自分が取った行動とその結果を明確に伝えます。

重要なことは、ただ解決した事実を述べるだけでなく、その経験から何を学んだのかを伝えることです。

⑧学生時代の経験や学びに関するテーマ

学生時代の経験や学びに関するテーマは、就活生がこれまでどのような活動に取り組み、何を学んできたのかを知るために設定されることが多いです。[最も印象に残っている活動]や[学業を通じて得たこと]などのテーマでは、具体的なエピソードをもとに、自分の成長や学びを論理的に説明することが求められます。

このテーマでは、自分の経験を掘り下げ、その活動が現在の自分にどう繋がっているかを明確に示すと良いです。

学生時代の活動で最も印象に残っていること

このテーマでは、自分が力を入れた活動を具体的に述べることが求められます。例えば、「サークル活動でのイベント企画」や「学園祭でのリーダーとしての経験」など、挑戦したことや成果を挙げると良いです。

また、活動の中で感じたやりがいや困難、それをどう乗り越えたかを具体的に書くことで、自分の成長を伝えられます。

学業や研究を通じて得たこと

学業や研究のテーマでは、何を学び、どのように成長したかを具体的に伝えることが重要です。

例えば、「卒業論文の作成を通じて得た分析力」や「グループでの研究活動を通じて培ったチームワーク」など、自分の学びを具体的に説明しましょう。

また、それが今後どのように役立つかを述べると、企業へのアピールにもつながります。

アルバイトやインターンシップで学んだこと

このテーマでは、アルバイトやインターンシップでの経験を通じて得たスキルや考え方を具体的に述べることがポイントです。

例えば、「接客業で得たコミュニケーション力」や「インターンシップで学んだ業務の効率化方法」などを挙げると良いでしょう。

また、失敗や困難を経験した場合は、その解決策や学びも加えることで、自己成長を強調することができます。

学生生活を振り返り、自己成長を実感した場面

学生生活全体を通じて、自分が成長したと感じた場面を具体的に述べるテーマです。

例えば、「部活動でリーダーとしてメンバーをまとめた経験」や「留学を通じて視野を広げた経験」などを通して、自分がどのように変化したのかを明確に書くと良いです。

また、その成長が今後どのように活かされるかを加えると、読み手に対して納得感を与えることができます。

⑨将来・未来に関するテーマ

未来志向や将来に関するテーマは、就活生が自身のキャリアビジョンや社会に対する期待をどのように描いているかを知るために設定されます。[10年後の自分][理想の働き方]や[業界の未来]などのテーマでは、将来の目標やそれを達成するための具体的な計画を明確に述べることが大切です。

このテーマでは、現実的かつ前向きな展望を示すことで、企業に対して成長意欲や適性をアピールできます。

10年後の自分がどのような姿でありたいか

このテーマでは、自分の将来像を明確に描くことが求められます。

例えば、「専門知識を活かして業界をリードする存在になりたい」や「チームを率いるリーダーとして成長していたい」といった具体的な目標を書くと良いです。

また、その目標に向けて、今何を学び、どのように努力しているのかを加えると、現実的で説得力のある内容になります。

今後の社会や業界がどのように変化すると考えるか

社会や業界の変化について問われるテーマでは、自分の考えをニュースやトレンドに基づいて述べることが重要です。

例えば、「人口減少が進む中で地域密着型のサービスが重要になる」や「AI技術が物流業界を効率化させる」といった視点を示すと良いです。

その上で、自分がどのようにその変化に貢献したいかを述べると、自分の考えや行動、計画に具体性が増します。

AIやテクノロジーの進化がもたらす仕事の未来

このテーマでは、AIやテクノロジーの進化が仕事に与える具体的な影響について述べることが求められます。

例えば、「AIが単純作業を自動化し、効率化を進める一方で、人間が持つ創造性やコミュニケーション力がますます重要になると考える」といった考えを述べましょう。

さらに、そのような未来の中で自分がどのような役割を果たしたいかを明示することが重要です。具体的には「AIと人間の強みを活かしながら、両者を効果的につなぐ架け橋として活躍したい」といった目標を述べることできると、説得力が高まるでしょう。

あなたが理想とする働き方

理想の働き方について考えるテーマでは、自分の価値観を軸に、具体的な働き方や将来の目標を述べることが重要です。

例えば、「ワークライフバランスを大切にしながらも、自分のスキルを活かして社会課題の解決に貢献したい」、「多様な人々と協力し、新しい価値を生み出す働き方」といった理想を挙げるとよいでしょう。

その際、理想を語るだけでなく、理想の実現に向けて行動していることや意識していることを示すことができると、より説得力のある内容になるでしょう。

⑩自分の価値観や信念に関するテーマ

自分の価値観や信念に関するテーマは、就活生がどのような人生観や働く上での軸を持っているかを知るために設定されます。[大切にしている価値観]や[人生のターニングポイント]といったテーマでは、自分の考えを具体的なエピソードに基づいて語ることが求められます。

このテーマでは、自身の経験を通して形成された価値観や信念を明確に示し、それが将来の行動や選択にどう影響するのかを伝えることが効果的です。

あなたが大切にしている価値観とは

このテーマでは、自分の価値観を具体的に伝えることが重要です。

例えば、「挑戦し続けること」や「人とのつながりを大切にすること」といった価値観を挙げ、その理由を具体的なエピソードを交えて説明すると良いです。

この時、自身の価値観がどのように形成されたか、そしてそれをどのように仕事に活かしたいかを明確に伝えましょう。

これまでの人生で最も感動した出来事

感動した出来事を通じて、自分の価値観や考え方を伝えるテーマです。

例えば、[部活動で仲間と力を合わせて目標を達成した瞬間]や[家族の支えを実感したエピソード]など、心を動かされた出来事を具体的に述べると良いです。

また、その経験がどのように自分の行動や考えに影響を与えたかを伝えることで、内容に深みが生まれるでしょう。

「幸せ」とは何か、あなたの考え

このテーマでは、[幸せ]に対するあなたなりの定義を具体的に述べることが求められます。

例えば、「人とのつながりを実感すること」や「目標に向かって努力し、達成感を得ること」など、自分の価値観に基づいた考えを述べましょう。

その上で、自分がどのようにその幸せを追求しているかを加えると、考えに深みが生まれます。

自分の人生のターニングポイント

ターニングポイントについて問われるテーマでは、自分の人生に大きな影響を与えた出来事を具体的に述べます。

例えば、[部活動での失敗を乗り越えた経験]や[留学を通じて視野が広がった出来事]などを挙げ、それが自分の価値観や行動にどのように影響したかを伝えると良いです。

ターニングポイントを経て、どのように考え方や行動が変化し、それが今後の目標や取り組みにどう繋がっているのかを加えることで、未来への意欲をアピールできます。

まとめ

就職試験で出題される作文テーマは、自分の価値観や経験、社会への意識を深く掘り下げて伝える機会です。それぞれのテーマにおいて、自分の言葉で具体的かつ論理的に述べることが大切です。

具体例を交えることで説得力を高め、企業や採用担当者に自分の魅力をしっかり伝えましょう。しっかり準備を重ね、自分の考えを整理することで、試験に自信を持って臨んでください。

就職エージェントneoを活用して内定をゲットしよう!

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就活エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「1人で自己分析をやってみたけど合っているのかわからない…」「自己分析のやり方を調べてもピンとこない…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。

| 就職エージェントneo | |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| オンライン対応 | 可 |

| 主な特徴 | 東証プライム上場企業・大手グループ求人もあり、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件 |

| 公式サイト | こちらをクリック |