飲食業界はコロナの影響を受けた業界でもあります。しかしコロナ前までは毎年、前年売上を超えた売上を更新し続けていました。

今はテイクアウトなど変化に対応した動きも見られれます。

自分の興味のあることに自信を持って進んでいけるよう飲食業界の将来の動向や情報をキャッチアップしていきましょう。

本記事では、「飲食業界の今後はどうなるの?」「ホールスタッフ以外の道はあるの?」という人に向けて、飲食業界の動向や業務内容、キャリア、自己PRの書き方についてわかりやすく解説していきます。

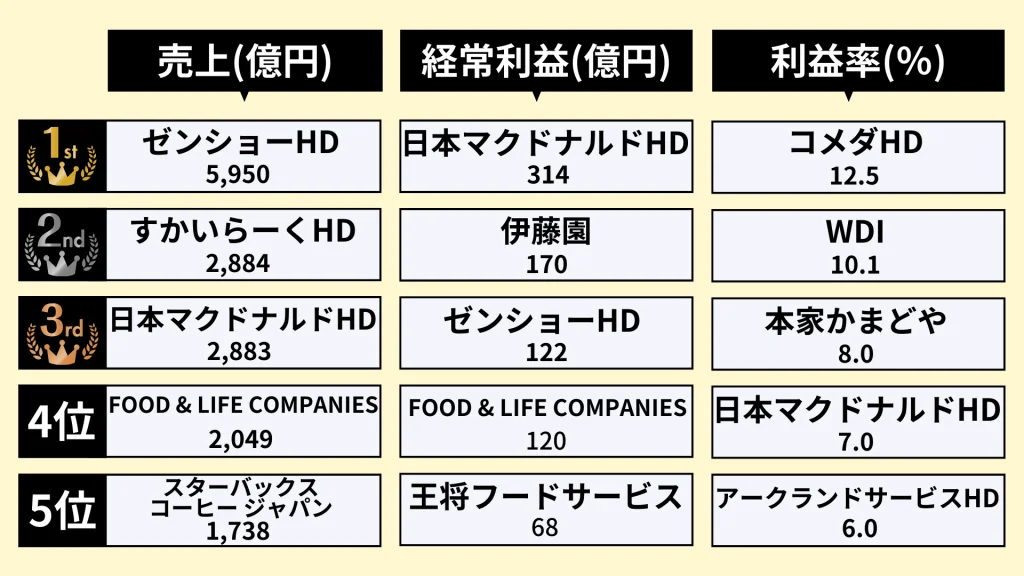

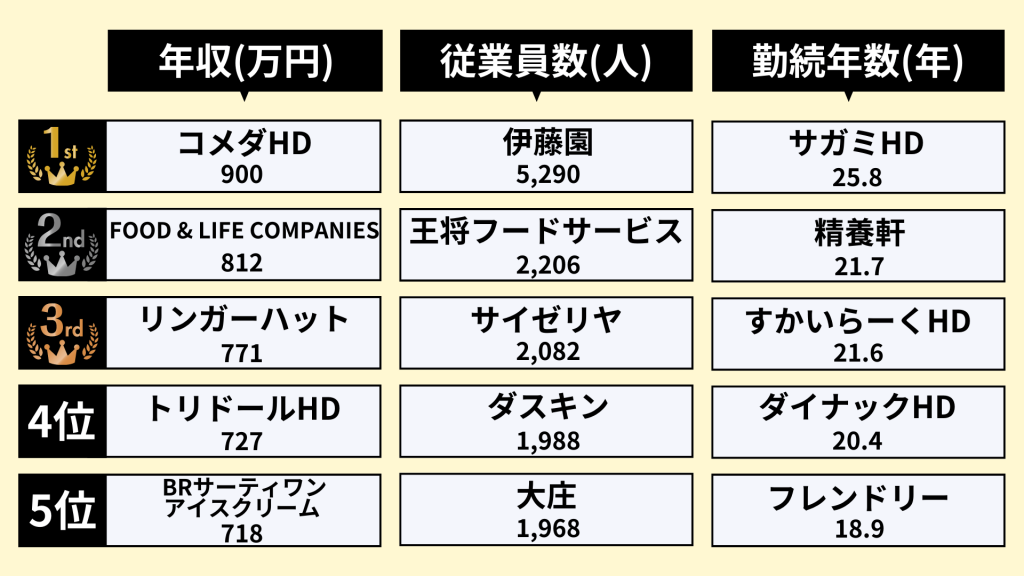

また飲食業界の売上や利益、年収、従業員数、勤続年数をランキングで紹介しています。ビジネス規模や働きやすさ等がわかるので、志望企業が決まっていない人は参考にしてみてください。

本サイトでは業界研究の基礎知識からやり方、おすすめの本など、業界研究初心者の方でもやり方をマスターできるコンテンツを多数公開しています。

☑業界研究が重要な理由

☑業界研究のやり方・まとめ方

☑情報収集の方法 など…

業界研究の進め方に少しでも不安があるという方はぜひ参考にしてみてください。

飲食業界の仕組み

飲食業界は飲食サービスを提供する「お店」、飲食サービスを受ける「購買・利用者」、食材の調理をする「加工調理会社」、食材をつくる「製造者」の4つから成り立っています。

「お店」は「製造者」から直接仕入れることもあれば、「加工調理会社」から仕入れをすることもあります。

主にレストランや食堂などは「製造者」から仕入れ、喫茶店や居酒屋、スパーや小売店は「加工調理会社」から仕入れることが多いです。

食の3種類

食に関しては「外食」「中食」「内食」の3つの種類があります。それぞれの特徴を理解していきましょう。また今回の動向では「外食」のことをメインにお伝えしていきます。

外食

レストランや食堂などの家以外で食事および飲食スペースを提供することです。学校や病院、老人施設などで提供される給食も外食産業に該当します。

コロナの影響を大きく受けた領域でもありますが、時代のニーズにあわせてお一人様専用席を設けたり、非接触化サービスを取り入れたり変化をし続けている領域でもあります。

中食

調理済みの料理を持ち帰ったり、配達してもらったりして家で食べることを言います。

デパ地下などのお惣菜やコンビニのお弁当などを買って家で食べるだけでなく、デリバリー注文をして家で食べることも「中食」に該当します。

コロナの影響もあり、外食企業がテイクアウトやデリバリーを始めるなどで中食需要が伸びております。

内食

スーパーや小売店で素材を購入し、家で調理をすることを指します。スーパー各社はコロナにより商品の安定供給や従業員の安全確保に追われ、チラシ配布も休止せざるをえない状況でした。

そこでSNSやHPを通じて「内食」を楽しむための情報発信を行う企業も出てきています。

ヤオコー のFacebookページには、オリジナル商品の紹介が頻繁にアップされるなど各社・各店舗で様々な取り組みがされています。

飲食業界の動向

ここでは飲食業界の動向を「コロナによる飲食業界の変化」「企業側の取り組み」「顧客側の意識変化」に分けて紹介していきます。

それぞれ以下のトピックスについて紹介しているので、飲食業界の動向を把握しておきましょう。

・巣籠もりからのテイクアウト需要の増加

・海外展開

・SNSでの情報発信

・飲食店舗の応援プロジェクト

・各店舗で進むIT化

・食の体験型ニーズの増加

・食に対する意識の変化

まず動向を学ぶ前に飲食業界について数字で見てみましょう。

飲食業界の業界規模は全170業界の中で46位と上位になっており、テイクアウト需要から伸び率が上がり86位となっています。

2015年から2019年にかけて年間の売上金額は毎年、前年比よりも100%を超えており、市場が拡大していました。

コロナによる飲食業界の変化

2015年から2019年までの飲食業界は売上高が増加傾向にあり、市場が拡大し続けていました。

しかし新型コロナウイルスの感染拡大により、飲食店の臨時休業や時短営業の要請などが出され、2020年の飲食業界は売上高、利益率ともに大幅減少となりました。

■巣籠もりからのテイクアウト需要の増加

外出自粛やテレワークの普及による『巣ごもり需要』が増加しました。それを利用し、テイクアウトやデリバリ-に注力し始める企業が増加しています。

ファミレスやカフェ等ではテイクアウトメニューや宅配を対応する店舗を拡充し、ステーキ店や焼肉店でも持ち帰り用のお弁当などができました。

セブン&アイ・ホールディングスでは既存のデニーズの店舗を改装し、飲食スペースのない宅配専門の「ゴーストキッチン」を導入しました。

またサイゼリヤも同様の動きを見せ始めており、今後もテイクアウト需要は続くでしょう。

■海外展開

コロナの影響を受ける前から人手不足や人口減少による市場縮小の懸念といった課題がありました。そのため、飲食業界では再編と海外展開が進んでいます。

例えば牛丼チェーンの吉野家は2021年9月時点で中国を中心としたアジア、アメリカで945店舗を展開しています。

すかいらーくHDは2021年9月時点で台湾に63店舗を出店し、2020年8月にはマレーシアで『しゃぶ葉』1号店をオープンしました。

さらに回転寿司チェーンにおいても、スシローは韓国、台湾、シンガポール、香港で展開、くら寿司も米国、台湾、中国に進出するなど、両者ともに海外事業を拡大しています。

企業側の取り組み

飲食業界全体でテイクアウトなどの取り組みがされている中で、各社が行っている取り組みも見てみましょう。

■SNSでの情報発信

コロナでなかなか来店してもらえない現状を打破するために、ブランディングや情報発信をする企業が増えてきています。その中でもSNSを活用した情報発信が盛んです。

「はなまるうどん」ではFacebook、「Shake Shack」ではInstagramを利用し、各SNSでの特徴を活かしながら情報発信を行っています。

SNSでを利用してキャンペーンを発信し、今まで来店をしてもらえなかった人にも情報を届けることができています。

■飲食店舗の応援プロジェクト

飲食店支援のために「みらいの食券」という飲食店の食券(回数券)を発行しスマホで販売できるサービスができました。

来店前に決済されるのでお店の収益構造の改善にもつながり、回数券なので来店が促され常連化にも期待できます。

食券は購入から1年間の有効期限がついており、期間内であればいつでも利用可能です。食券には各店舗独自の特典がつけられるため、新たなファンの獲得にも繋げられます。

■各店舗で進むIT化

世の中でIT化が進む中、ネット予約やタッチパネルの導入、キャッシュレス決済などの導入が進んでいる店舗が増えてきています。

それにより効率的な集客や人材不足の解消、売上アップなどに繋がっていきます。

ガストではタブレットでの注文を開始し、キャッシュレス対応のセルフレジの拡大を予定しています。

コロナが落ち着いてきた際には、人材不足に再度直面する企業や店舗も出てくると予想されているので、IT化の導入が更に進みそうです。

顧客側の意識変化

時代の流れによって顧客側の意識の変化が起きています。飲食業界で働く上で、顧客のニーズや変化をキャッチアップしていく必要があるのでチェックしましょう。

■食の体験型ニーズの増加

消費者が求めるのは単に「商品」だけではなく、「体験価値」に対価を払うようになってきました。

例えば、非日常的な空間やお店にいかなくては味わえないサービスなどの体験が挙げられます。

体験価値を提供している例として、スターバックスコーヒーを挙げます。スターバックスコーヒーは、店舗を家庭でも職場でもない「サードプレイス(第3の場所)」として位置づけています。

商品の提供だけではなくスタッフとのコミュニケーションや店内の音楽を含めて「スターバックス体験」と呼び、繰り返し来店してもらえるような空間づくりを目指しています。

■食に対する意識の変化

意識の変化の中に「孤食化」や「イミ消費」が増えてきています。

「孤食化」では、日本の単身者世帯比率が一貫して増加していることもあり、特に女性の「ひとりめし」が増加傾向です。

それにより「お一人様専用」などひとり需要に対応した業態や店舗づくりが増えています。

「イミ消費」では、健康維持や環境保全、地域活性などトレンドや一過性のブームではない消費者の価値観のことを指します。

例えばある居酒屋では、人気商品である「地元産の生しらす」の売上の一部が海洋資源保護活動へ寄付されるという取り組みを実施しました。

購入という行為が「何かの役に立つ」と共感を生み、多くの支援を得ています。

飲食業界の動向を知ることは選考を突破するために必要です。

そのため「志望業界についてもっと知りたい」「選考の通過率を上げたい」という方は、ぜひ就職エージェントneoを利用してみてください。

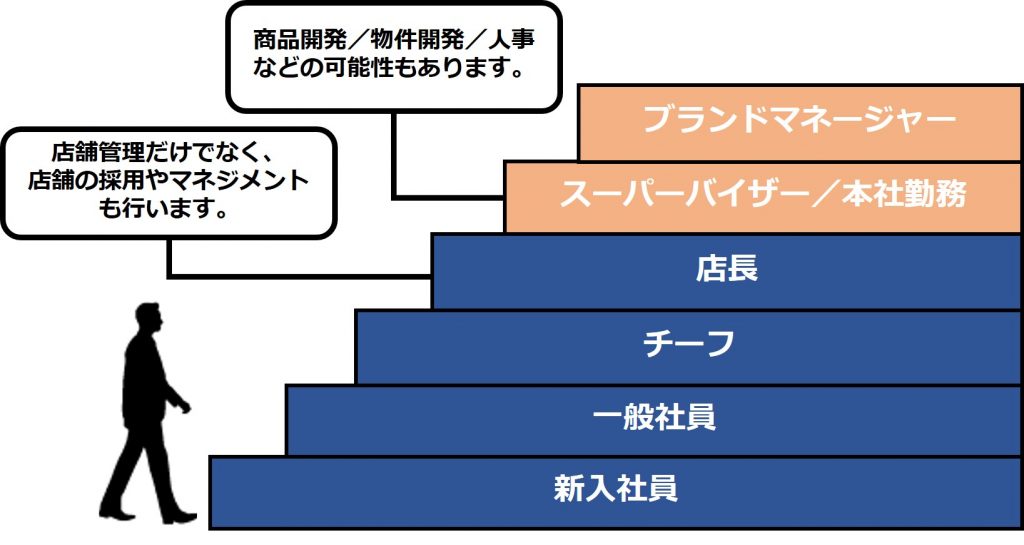

飲食業界のキャリアステップ

飲食業界でのキャリアアップの一例をご紹介します。ホールスタッフとして働き続けることもできますし、チーフや店長にキャリアアップすることもできます。

会社によって異なりますが、店長以降は本社勤務ができたり、店長経験を活かし商品開発を行うことも可能です。

また人事や人材育成、海外展開をしている企業では海外支店の担当なども経験することができます。

ホールスタッフや店舗スタッフとして働き続ける以外の選択肢もありますので、将来どうなっていたかをイメージしてみてください。

一般的なキャリアステップモデルを参考に作成しており、あくまで一例になります。興味のある企業のキャリアパスを確かめてみましょう。

飲食業界の求める人物像

人を喜ばせることや誰かのためにといった気持ちがあることは大前提必要です。

そして、お客様と直接触れ合う仕事のため、コミュニケーション能力と礼儀も必要です。料理の提供以外でのおもてなしの心、気配りの心もあると良いでしょう。

最近では、コロナの影響もありオンラインやSNSで顧客獲得を目指す企業もあります。そのため、オンラインやSNSの知識や利用経験があると良いかも知れません。

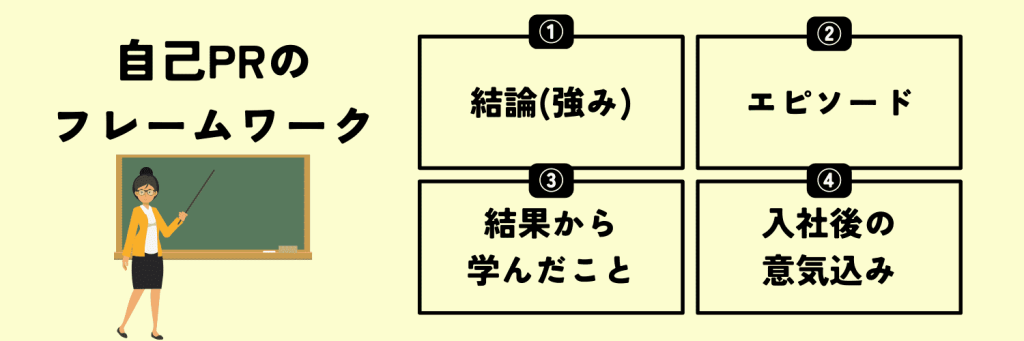

飲食業界で評価される自己PRの書き方

自己PRを書く際は基本的に「強み⇨エピソード⇨結果・学んだこと⇨入社後どう活躍できるか」の順番で書きます。

(1)結論

自己PRを書く際は最初に「私は○○することができます」といったように自分の長所を端的に述べます。

その際、飲食業界や自身が希望する企業の求める人物像に合わせ「気配り力がある」や「コミュニケーション能力がある」といった長所を選ぶようにしましょう。

このように最初に結論を述べ面接官に今から何の話をするのか伝えることで、聞き手側も話が入りやすくなります。

そのため、自己PRをする際は結論として、まず長所を伝えるようにしましょう。

(2)エピソード

長所を伝えたら、実際にその長所があることを証明できるエピソードを交えます。

理由としては、企業は、課題・目標やそれに対する行動を通してその人の人柄や価値観を判断しているためです。

以下で「気配り力がある」という長所を選んだ場合の例を紹介します。

(3)結果・学んだこと

エピソードの次は、自分がとった行動によってどのような結果になったか、この経験を通して何を学んだのかについても書きます。

また、結果を書く際は定量的に伝えることでよりイメージしやすい自己PRを作成することができるため「〇〇というアイディアを出し実践したところ、売上を40%上げることができた」など、数字を用いてアピールしてみましょう。

(4)入社後どう活躍できるか

企業は採用活動を通して、自社に貢献してくれる人材を求めています。つまり、面接官にこの学生は「自社で活躍する素養がある」と思わせることが大事です。

より詳しい自己PRの書き方について知りたいという方は以下の記事を参考にしてください。

現時点で自己PRの書き方に悩んでいる人だけでなく、今の自己PRをさらにブラッシュアップしたいと考えている人も是非参考にしてください。

飲食業界で評価される志望動機の書き方

飲食業界の志望動機を書く際は「なぜ飲食業界なのか」「なぜその会社なのか」をしっかりと深堀りしておくことが必要です。

具体的には自分が将来何を成し遂げたいのか、例えば「美味しい料理で笑顔になってもらいたい」などといった飲食業界ならではの理由を述べるようにしましょう。

“なぜその会社なのか”については、他の企業ではなくその企業でなければいけない理由を伝えます。

例えば吉野家ホールディングスグループであれば「For the Peopleすべては人々のために」という理念を掲げています。外食産業の革新に向けて、新たな挑戦にも取り組んでいます。

企業ごとの特徴や強みを把握した上で、志望企業を決めるようにしましょう。飲食業界の志望動機の例文を見てレベル感を掴みたい方は以下の記事を参考にしてみてください。

ここでは、飲食業界の動向・仕事内容も載せているので、志望動機を書く際の参考にしてみてください。

また「志望企業に評価される自己PR・志望動機の書き方が知りたい」「選考通過率を上げたい」という方は、就職エージェントneoを利用してみてください。

飲食業界ランキング

ここでは飲食業界のランキングを「業績」と「社内環境」に分けて紹介します。

飲食業界の業績ランキング

売上については1位がゼンショーHD、2位がすかいらーくHD、3位が日本マクドナルドHD、経常利益は1位が日本マクドナルドHD、2位が伊藤園、3位がゼンショーHDです。

飲食業界の中でもテイクアウトを行っている企業が上位にランクインしている傾向があります。

売上や利益、利益率をチェックした方が良い理由は、以下の2点です。

・利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しているから

売上は企業の財務力、ビジネスの規模を表しています。つまり売上が高い企業の方が行っているビジネスの規模が大きいということです。

またA社とB社が同じ利益の場合、売上が大きい企業の方が金融機関からの融資を受けやすいとされているため、売上を見ることで企業の資金調達力もチェックすることができます。

次に利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しています。そのビジネスによる付加価値がどれくらいあるかを測る指標です。

つまり利益がほとんど出ていなかったり、赤字だとビジネスに何らかの問題があるということになります。

ただし、このランキングだけでなく、成長率も大事であるため各企業の過去についても振り返っていきましょう。

飲食業界の社内環境ランキング

年収は1位がコメダHD、2位がFOOD & LIFE COMPANIES、3位がリンガーハット、勤続年数は1位がサガミHD、2位が精養軒、3位がすかいらーくHDになります。

勤続年数が長いということは定着率が高いということになります。一概には言えませんが、定着率が高い会社は良い会社である可能性が高いです。

また従業員数が多い会社は多様な人と関わり合うことができるというメリットがあります。

しかし多いと自分の意見が通りにくい場合もあるというデメリットもあるため、自分にとってどの環境が合っているのか考えてみましょう。

まとめ

本記事では飲食業界について紹介してきました。業界の仕組みや動向について理解できたと思います。

選考を突破するためにはその業界を理解することが必要不可欠です。そのため業界研究をしっかりと行い選考に備えましょう。

就職エージェントneoを活用して内定をゲットしよう!

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就活エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「1人で自己分析をやってみたけど合っているのかわからない…」「自己分析のやり方を調べてもピンとこない…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。

| 就職エージェントneo | |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| オンライン対応 | 可 |

| 主な特徴 | 東証プライム上場企業・大手グループ求人もあり、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件 |

| 公式サイト | こちらをクリック |