●総合商社業界のビジネスモデルは、[トレーディング]と[事業投資]の2つのアプローチの組み合わせを柱としている。

●総合商社業界は[非資源分野]への注力を掲げているため、これに関連する[資源メジャー][カーボンリサイクル]といったトレンドワードは抑えておくと良い。

総合商社というと、以下のようなイメージを持つ就活生が多いのではないでしょうか?

- 給料が高く福利厚生が良いため安定している

- 世界を股にかけてグローバルな仕事が出来る

知名度が高くこのような華やかなイメージがあることから、総合商社業界への就職を目指す就活生は多くいます。そのため選考を突破する難易度が非常に高い業界の1つです。

本記事では、そのような[総合商社業界]の業界動向・ビジネスモデル・主な職種、求める人物像、そして総合商社業界に関するトレンドワードなどを徹底的に解説していきます。

総合商社業界での就職を目指している就活生は、総合商社業界の動向やトレンドを漏れなくキャッチアップするためにも、是非本記事を最後までチェックしてください。

総合商社業界とは?

総合商社業界は、幅広い産業分野で、原料や加工品、サービスなどあらゆる商材を扱って、国内外問わず売りたい相手と買いたい相手を結び付け、取引の仲介をしています。

また事業や商材を売り出すために、販売チャネルの開拓や新たな物流ネットワークづくりをおこない、金融・保険機能を果たしつつ、国際的なプロジェクトも手がけています。

例えば電力や交通などのインフラ事業やそれに関連する取引を手がけるのも総合商社の仕事です。

このような欧米には存在しない日本独特の業態であり、海外においても[Sogo Shosha]と呼ばれています。

総合商社と呼ばれている代表的な企業である[三菱商事・伊藤忠商事・丸紅・三井物産・住友商事・豊田通商・双日]は、まとめて7大商社と言います。

この7大商社のうち、さらに事業規模が大きい[伊藤忠商事・三菱商事・三井物産・住友商事・丸紅]をピックアップして5大商社とすることもあります。

総合商社業界のビジネスモデル

総合商社業界は、国内外に保有する膨大な情報ネットワークによりマーケット分析やリスクマネジメントをおこなったり、豊富な資金力によるビジネスサポートを実施したり、総合商社だからこそ提供できる付加価値を追及してきました。

その中でも近年の総合商社業界は、[トレーディング]と[事業投資]の2つのアプローチの組み合わせを柱として収益をあげるビジネスモデルをとっています。

以下では[トレーディング]と[事業投資]について紹介します。

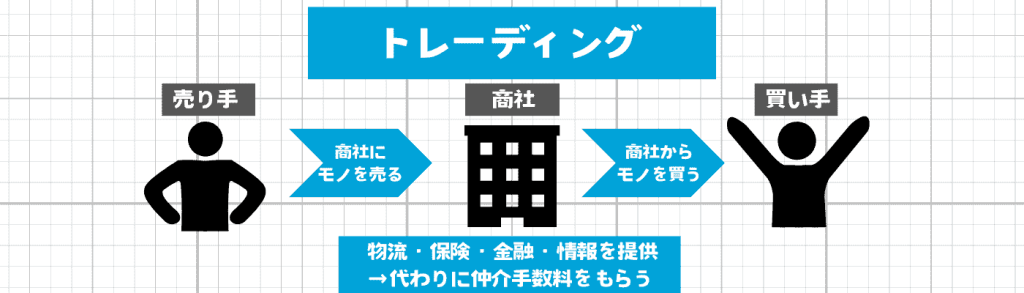

トレーディングとは?

トレーディングの主な業務は、総合商社の持つネットワークを用いて、中間業者として他の事業会社の商品・サービスの需要・供給をマッチングすることです。

そしてマッチングをした際に発生する仲介手数料と売値と買値の差額分がトレーディングの収益となります。

例えば自動車メーカーが製品である自動車を製造するためには、原料の鉄鋼が必要になります。この場合、鉄鋼の売り手である「鉄鋼メーカー」と、買い手である「自動車メーカー」の間を取り持ち、貿易を成立させることが総合商社の役割です。

また、総合商社はこのトレーディングを川上(原料)⇔川中(製品)⇔川下(販売)に渡っておこなっており、サプライチェーン全体をカバーしています。

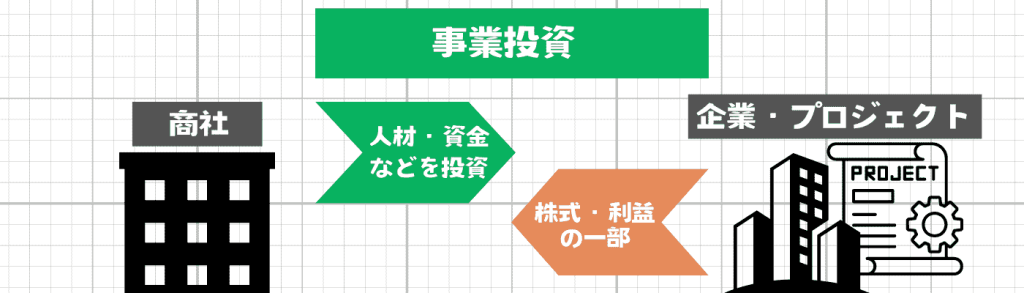

事業投資とは?

事業投資とは、他社のさまざまな事業に、商社が保有する経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を投資・もしくは買収をし、投資先企業が利益を上げるとその分リターンを得るビジネスのことです。

投資というと、一般的には企業の株式を取得する「カネ」の部分が目立ちます。しかし総合商社の事業投資は、人員の派遣や国内外に広がるネットワークを生かした情報提供や経営ノウハウなど、投資先企業を多面的にサポートすることができます。

また、総合商社は上述した川上・川中・川下とそれぞれの企業に多く投資をしており、トレーディングビジネスと合わせてバリューチェーン(※1)を構築しています。

(※1)『バリューチェーン(Value Chain)』とは?

バリューチェーンとは元々、アメリカの高名な経営学者で、ハーバード大学経営大学院教授のポーターが提唱した考え方です。原材料の調達に始まり、商品の製造・出荷・販売・サービスといったビジネスの流れを、「価値の連鎖」として分析し、各セクションを経て加わる価値に着目しています。

総合商社業界の動向4選

ここでは総合商社業界の動向を紹介していきます。

総合商社業界の市場規模

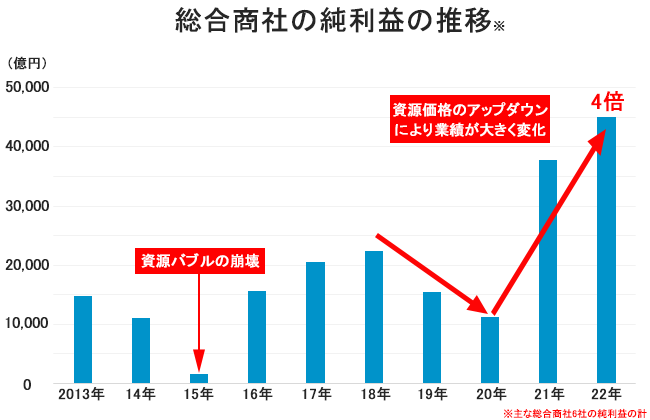

上記のグラフは、総合商社業界の主要企業の過去10年間の純利益の推移を示したものです。

このグラフを見ると、総合商社業界の直近の2018年から2020年までの純利益は減少傾向でしたが、2021年と2022年に大幅に増加していることがわかります。

2022年の総合商社6社(三菱商事・三井物産・伊藤忠商事・住友商事・丸紅・豊田通商)の純利益の合計は4.5兆円でした。2020年と比較すると、純利益が約4倍と驚異的な増加を記録しています。

2020年から2022年にかけて業績が好調化している背景には、世界的な金融緩和やロシアによるウクライナ侵攻の影響を受けて石油・天然ガス等のエネルギー価格が高騰していることなどが挙げられます。

このように総合商社の業績は資源価格に影響を受けやすいという特徴があるのです。

資源分野から非資源分野へ

資源分野では、主に石油や天然ガスなどのエネルギー資源や、鉄鉱石などの金属資源を取り扱っています。このような鉄やエネルギーは、国の根幹となる領域ということもあり、取引額も非常に大きいのが特徴です。

そのため今までの総合商社は、海外の資源ビジネスに大量に投資し、その資源を世界中に販売することで巨額の利益を上げてきました。

しかし資源分野の収益は資源価格の市況次第で大きく変動するため、収益がコントロールできないという危険な側面があります。

現在のように資源価格が高くなれば売上は伸びますが、資源価格が大暴落してしまったら、大きな痛手をこうむることになります。

実際、2016年に起きた[資源の急激な値崩れ]により、収益における資源分野の割合が高い三井物産と三菱商事が創業以来の赤字を出しました。

また2022年にロシアがウクライナに攻め込み、戦争が始まったことも不安要素です。なぜならロシアには三井物産や三菱商事、伊藤忠商事などの日本の総合商社が豊富な資源を求めて進出しているからです。そのため経済制裁や戦争の行方によっては業績に影響が出る可能性があるでしょう。

上記のような背景もあり現在、商社業界全体が[非資源分野への注力]を掲げています。

非資源分野とは原油・石炭・鉄鉱石といった資源分野に含まれない事業のことを指しており、様々な商材があります。特に有名なものを挙げると、食料品や機械、住宅、繊維、情報通信事業などです。

例えば伊藤忠商事は、繊維や食品、機械などの非資源分野(※2)に圧倒的な強みを持っており、資源割合を3割程度に抑え「非資源商社No.1」の地位を築いています。

(※2)伊藤忠商事の非資源分野の代表例

繊維:国内最大手のジーンズメーカー「エドウイングループ」の子会社化

食品:アメリカの成果物大手「ドール・フード・カンパニー」の買収

小売:コンビニ大手「ユニー・ファミリーマートホールディングス」との経営統合

機械:外車ディーラー「ヤナセ(ベンツ・アウディ・BMWなどを取り扱う)」の子会社化

再生可能・新エネルギー参入

近年、世界各国が地球温暖化による気候変動を抑制するため、脱炭素化に取り組んでいます。

総合商社業界では、投資家が企業のESG活動(環境・社会・企業統治)を重視する傾向を強めていることもあり、[脱炭素]に向けた動きが広がっています。

例えば、鉱山事業では三菱商事・三井物産・伊藤忠商事が豪州などで炭鉱権益を売却し、石炭火力発電事業では、住友商事が国内外で発電所建設などの新規開発を原則中止、丸紅はアフリカ・三菱商事はベトナムでの発電所開発から撤退、三井物産もインドネシアの発電所の権益を売却することとなりました。

一方、太陽光や風力発電などの[再生可能エネルギー]や[新エネルギー]への取り組みが加速しています。

具体的には、三井物産・丸紅が洋上風力に力を入れたり、伊藤忠商事・丸紅は水素・燃料アンモニアの供給網の構築に向けた動きを進めていたり、三菱商事がホンダと連携し電気自動車(EV)を電力系統の蓄電に活用する事業を始めたりと様々な動きがあります。

デジタル戦略の強化

各社強みを生かした事業再編をおこなっていますが、全社的に取り組んでいるテーマはDX(デジタルトランスフォーメーション)です。

例えば伊藤忠商事では、バリューチェーンの最適化に加え、消費者接点の高度化を意識したDXを推進していきます。具体的には、ファミリーマートにおけるサイネージ広告の設置や「ファミペイ」アプリの拡大、小売分野ではAIカメラを活用した顧客行動分析などをおこなっています。

その他、三菱商事では、DXによる食品流通の最適化を模索しています。具体的には、AIによる食品需要の予測をメーカー、食品卸、小売りが共有する仕組みを考えました。

AIによる需要予測をバリューチェーンで共有することで、在庫の最適化を図り、作り過ぎによる食品ロスの減少を目指しています。

このようにバリューチェーン全体を押さえている総合商社にとって、DX導入のインパクトは非常に大きいものです。総合商社のこうした取り組みは、日本の産業全体のDXを加速させる可能性を秘めています。

総合商社業界に関するトレンドワード

総合商社業界の選考を受ける際は、業界のトレンドワード・業界用語を抑えておきましょう。

社内カンパニー制

[カンパニー制]とは、社内の事業それぞれを独立した会社(カンパニー)として扱う企業形態の1つです。

それぞれの会社(カンパニー)は同じ会社内にありながら独立性があり、それぞれの会社が人事や財務に関して独自の意思決定をおこなうことから[社内カンパニー制]と呼ばれることがあります。

[事業部制]では、基本的に本社が経営・人事に関する重要な意思決定をおこないます。ある程度は事業部ごとに判断を任されていたとしても、本社や企業全体の承認が必要である場合も多く、意思決定のプロセスは複雑になりがちです。

しかし[社内カンパニー制]であれば、それぞれの組織に本社と同じ権限を持つ人を配置することで、現場に近い感覚を持ちながら、大きな裁量で物事を判断できるようになるため、スピード感と影響力の大きさを両立させた動きが可能になります。

ESG投資

ESGは、環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)の英語の頭文字を合わせた言葉です。

一般的に投資家が企業に投資する時、主に有価証券やIR(Investor Relations)などで公開されているような財務情報が使われてきました。

これらの要素だけでなく、以下のようなESGの要素も重視しておこなう投資のことを[ESG投資]と言います。

企業が自然環境に配慮した経営を具体的におこなっているかどうか?

産業廃棄物や温室効果ガスの削減に取り組んでいるか?

✓社会(Social)

企業が適切に社会的責任を果たしているか?

働く人の人権や安全に対して配慮ができているか?

女性や高齢者、障がい者等を雇用するなど多様性を尊重しているか?

✓企業統治(Governance)

企業の内部不正やコンプライアンス違反などを防ぐ仕組みが整えられているか?

株主に対して透明性のある情報開示をおこなっているか?

資源メジャー

独立行政法人エネルギー金属鉱物資源機構によると[資源メジャー]は、金属関連の話題で使われている場合は、金属資源業界の大手であるBHP(オーストラリア)やリオティント(イギリス)、グレンコア(スイス)といった[金属資源業界の大手企業]のことを言います。

一方、石油関連の話題で使われる[資源メジャー]は[メジャーズ]という言葉と同義で欧米の株式市場に上場されている大規模な垂直統合型の石油会社のうち、上位5社を指す言葉とされています。

垂直統合型の石油会社とは、石油事業の上流(探鉱・開発・生産)、中流(輸送・精製)、下流(流通・販売)の全てを一貫しておこなっている企業のことで、上位5社は具体的には以下の企業です。

- エクソンモービル(ExxonMobil)/アメリカ

- シェブロン(Chevron)/アメリカ

- BP/イギリス

- シェル(Shell)/イギリス

- トタルエナジーズ(TotalEnergies)/フランス

参照元:独立行政法人エネルギー金属鉱物資源機構/「石油メジャー」「オイルメジャー」「資源メジャー」って? 該当する企業や特徴を解説!

グリーンアンモニアとブルーアンモニア

上述でもお伝えしましたが、現在各大手総合商社では脱炭素社会実現に向け、再生可能・新エネルギーの供給に向けた取り組みに注力しています。

その新エネルギーとして注目されているのがアンモニアです。

そもそも[アンモニア]は【水を電気分解→水素生成→窒素と合成(ハーバー・ボッシュ法)】という工程で製造されます。

この初めの電気分解で使用する電力を太陽光や風力といった再生可能エネルギーなどを使い、二酸化炭素を排出しない方法で生成された水素(グリーン水素)を原料としたアンモニアは、[グリーンアンモニア]と呼ばれているようです。

また化石燃料を活用して水素を生成し、ハーバー・ボッシュ法でアンモニアを生成するものの、アンモニアの生成時に発生する二酸化炭素を特殊な方法で回収・貯留する[ブルーアンモニア]も次世代のクリーンエネルギー資源として期待されています。

参照元:エコでんち/グリーンアンモニアとは?特徴やブルーアンモニアとの違いについて

カーボンリサイクル

地球温暖化抑制に向け、二酸化炭素の排出量削減が世界的な課題となっています。

日本では2050 年カーボンニュートラルを目標として、2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減すること、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けることを目指しています。

カーボンリサイクルは、上記に向けた取り組みの1つで、工場・発電所などで排出される二酸化炭素を炭素資源と捉えて、これらを回収し炭素化合物として再利用することです。

排出される二酸化炭素を素材や燃料などに再利用することで、大気中の二酸化炭素を減らすことが可能となります

このような二酸化炭素を資源として有効活用するカーボンリサイクルは、化学、コンクリート・セメント、機械、エンジニアリング、化石燃料、バイオなど、さまざまな事業分野での活用が可能とされています。

参照元:カーボンリサイクル実証研究拠点/カーボンリサイクルとは?

総合商社の主な職種

総合商社業界にはさまざまな職種があるため、以下では主な職種のみを紹介します。

営業

総合商社に限らず商社の営業は、他業種の営業職のように自社の製品・サービスを売ることはもちろんですが、[売りたい企業]と[買いたい企業]を開拓し、それぞれを繋げるパイプとしての役割も求められます。

また繋げるだけでなく、適正な価格設定や仕入れ数量の調整、流通経路の確保などを調整します。

これらの業務は、さまざまな企業の担当者と関わりながら業務を進めていく必要があるため、デスクワークよりも外回りが多く、会社にはほとんど戻らない場合も少なくありません。

事業企画

事業企画は事業の立ち上げのための企画立案などをおこなう職種です。つまりどのような企業と取引をするのか、どのような分野に進出するのかを考えます。

また他企業への投資計画を立てるのも事業計画の仕事です。そのため時には取引先企業を運営するための企画立案、経営戦略にも携わるなど、企業の経営を支援するコンサルティングとしての役割を担うこともあります。

営業事務・貿易事務

営業事務・貿易事務は、主に営業のサポートをおこなうのが仕事です。営業担当者に代わって電話の応対や書類作成などの業務を受け持ち、デスクワークを中心として働きます。

商社では国内だけではなく、海外の企業と取引をすることも多く、外国語のスキルと対応力が求められることも多くあります。

貿易事務においては、税関を通す際に必要な通関の手続きなどをおこなうこともあるため、幅広い知識が必要な職種と言えるでしょう。

通関手続きは、海外への輸出入をおこなう際に必須であることから、海外事業が多い企業であれば、営業事務と貿易事務がそれぞれ分けられている場合もあります。

総合商社業界で求められる人物像

総合商社は幅広い商品を取り扱い、国内外問わず広範囲に取引市場を持つ業界です。職種によって仕事内容は異なりますが、人と人、企業と企業を結び付けるパイプ役として働くことが求められます。

また笑顔と愛嬌、さらに優しさ・サービス精神・行動力・外見の良さなど、様々な人間的な魅力に溢れている人だと取引先の印象に残りやすく、取引を柔軟にできる可能性が高まるため重宝されます。

そのため総合商社業界では、高いコミュニケーション能力を持ち笑顔が印象的な人が求められているのです。

加えて、取引業界や関わる人の立場も多岐にわたるため、状況・相手に合った臨機応変な対応も求められることから、柔軟な対応力も必要な素養でしょう。

そして総合商社では新しい事業や業務に携わる機会も多くあります。

例えば海外に拠点を持つ企業であれば、海外出張や駐在の可能性もありますし、行ったことのない国に出張し新しい取引先を探さなければならないこともあるでしょう。

このような初めての経験であっても、失敗を恐れず挑戦できるチャレンジ精神があることも重要です。

また、総合商社の事業においては、業務の中で様々な事業に関わることになるため、それらを最後までやり遂げることができるコミット力があることも重要になってきます。

その他にも困難なことや思い通りに進まないことがあっても、状況を判断しながら自ら率先して動き、結果が出るまで諦めずにやり遂げることが出来る行動力がある人、常識に捉われない柔軟な発想力のある人などが好まれる傾向にあります。

つまり上記をまとめると総合商社では以下のような素養がある人が求められていると言えるでしょう。

- 笑顔や愛嬌といった人間的な魅力がある

- 高いコミュニケーション能力がある

- 臨機応変に対応できる対応力がある

- 失敗を恐れず挑戦できるチャレンジ精神がある

- 困難なことがあっても諦めずにやりきることができる

- 常識や固定概念に囚われない柔軟な発想力がある

総合商社の5大商社の違いを抑えておこう!

上述でお伝えしましたが、総合商社と呼ばれている代表的な7大商社のうち、さらに事業規模が大きい[伊藤忠商事・三菱商事・三井物産・住友商事・丸紅]をピックアップして5大商社と呼びます。

上記の企業名や呼び方を知っている就活生は多いと思いますが、とはいえそれぞれの違いを理解している人は少ないでしょう。

しかし就活では「この会社でなければならない理由」を志望動機を通して伝えなければなりません。つまり志望企業と競合他社との違いを理解しておく必要があるのです。

総合商社の場合、ビジネスモデルや扱う商材による違いを見つけるのは難しいかもしれませんが、企業理念や経営理念から、企業として大切にしている考え方の違いを見つけることはできるでしょう。

そこで以下では各社の採用サイト、マイナビ・リクナビ等の求人サイトに掲載されている情報をもとに、総合商社業界の5大商社の企業概要と企業理念を紹介します。

三菱商事株式会社

三菱商事は創業以来、企業理念として[三綱領(さんこうりょう)]を掲げて事業活動をおこなっています。三綱領は具体的には以下の3つを指します。

所期奉公(しょきほうこう)

ビジネスを通して社会へ貢献していく姿勢

処事光明(しょじこうめい)

フェアプレーに徹しながらビジネスを推進する姿勢

立業貿易(りつぎょうぼうえき)

グローバルな視点を持ってビジネスを展開していく姿勢

- 会社名:三菱商事株式会社

- 設立年:1950年4月

- 従業員数:連結79,706人(三菱商事単体及び子会社従業員数)

- 初任給:305,000円(総合職・大学卒)※2023年度実績

- 平均勤続勤務年数:18.5年(2021年度)

- 月平均所定外労働時間(前年度実績):30.4時間(2021年度)

- 福利厚生:研修所、独身寮・社宅、育児休暇制度、配偶者の国内外の転勤に伴う再雇用制度 等など

- 2022年の新卒採用者数:120名(男性89名/女性31名)

伊藤忠商事株式会社

伊藤忠グループは、創業者・伊藤忠兵衛の言葉から生まれた[三方よし]の精神を企業理念として掲げています。

これは自社の利益だけを追い求めるのではなく、取引先・株主・周囲の人といった売り手にも、買い手にも、世間にもより善い商いをすることで、世の中に善い循環を生み出し、持続可能な社会に貢献しようという心のことです。

- 会社名:伊藤忠商事株式会社

- 設立年:1949年12月

- 従業員数:4,187人

- 初任給:305,000円(総合職・大学卒)※2023年度実績

- 平均勤続勤務年数:17.6年(2021年度)

- 月平均所定外労働時間(前年度実績):39.1時間(2021年度)

- 平均有給休暇取得日数(前年度実績):9.9日(2021年度)

- 福利厚生:独身寮(総合職)、社員食堂、社員用託児所、健康管理室など

- 2022年の新卒採用者数:116名(男性80名/女性36名)

丸紅株式会社

丸紅は、社是[正・新・和]の精神のもと、公正明朗な企業活動を通じ、経済・社会の発展、地球環境の保全に貢献する、誇りある企業グループを目指すという経営理念があります。

そして丸紅はグループの目指す企業風土を個人の行動に落とし込んだ以下の[丸紅スピリット]を定めています。

志:大きな志で未来を築け

挑:挑戦者たれ

論:自由闊達に議論を尽くせ

強:困難を強かに突破せよ

正:常に迷わず正義を貫け

- 会社名:丸紅株式会社

- 設立年:1949年12月

- 従業員数:4,340人

- 初任給:305,000円(総合職・大学卒)※2023年度実績

- 平均勤続勤務年数:17.6年(2021年度)

- 月平均所定外労働時間(前年度実績):20.3時間(2021年度)

- 平均有給休暇取得日数(前年度実績):11.4日(2021年度)

- 福利厚生:会員制保育所、育児・介護支援制度、再雇用制度など

- 2022年の新卒採用者数:116名(男性78名/女性38名)

参考:丸紅/経営理念

三井物産株式会社

三井物産株式会社は経営理念として以下のミッション・ビジョンを掲げています。またミッション・ビジョンを達成するための行動指針として4つのバリューが掲げられています。

Mission:世界中の未来をつくる

大切な地球と人びとの、豊かで夢あふれる明日を実現します。

Vision:360° business innovators

一人ひとりの「挑戦と創造」で事業を生み育て、社会課題を解決し、成長を続ける企業グループ。

Value:「挑戦と創造」を支える価値観

・変革を行動で

・個から成長を

・多様性を力に

・真摯に誠実に

- 会社名:三井物産株式会社

- 設立年:1947年7月

- 従業員数:5,449人

- 初任給:255,000円(総合職・大学卒)※2022年度実績

- 平均勤続勤務年数:18.1年(2023年度)

- 平均有給休暇取得日数(前年度実績):13.8日(2023年度)

- 福利厚生:各種社会保険完備、退職金制度など

- 2022年の新卒採用者数:108名(男性64名/女性44名)

住友商事株式会社

住友商事グループの目指すべき企業像は[私たちは、常に変化を先取りして新たな価値を創造し、広く社会に貢献するグローバルな企業グループを目指します。]とされています。

また経営理念として、以下の3つが挙げられています。

・健全な事業活動を通じて豊かさと夢を実現する

・人間尊重を基本とし、信用を重んじ確実を旨とする

・活力に溢れ、革新を生み出す企業風土を醸成する

- 会社名:住友商事株式会社

- 設立年:1919年12月

- 従業員数:5,196人

- 初任給:305,000円(大学卒)※2024年卒より適用

- 平均勤続勤務年数:18.5年(2022年度)

- 平均有給休暇取得日数(前年度実績):18.5日(2022年度)

- 福利厚生:選択型福利厚生制度、独身寮・社宅など

- 2022年の新卒採用者数:101名(男性72名/女性29名)

まとめ

総合商社業界は景気に左右されやすい業界のため、現在資源分野から非資源分野に挑戦していたりと不景気の波に飲み込まれないよう様々な取り組みが取られています。

今後、DXの導入などに伴い、総合商社業界は今後さらに発展していくでしょう。

本記事を通し、総合商社業界の動向について理解ができた人は、希望する企業の中での[自分のキャリア]や[将来やりたいこと]にも目を向けてみましょう。

これらを自分の言葉で話せるようにしておくことで、自己PRや志望動機の説得力を増すことができるようになります。

就職エージェントneoを活用して選考対策をしよう!

- 「総合商社の選考を勝ち抜く自信がない….」

- 「自分の自己PR・志望動機にフィードバックが欲しい…」

- 「そもそも就活のことを誰に相談していいか分からない….」

このように悩んでいる就活生は、是非「就職エージェントneo」をご活用ください!

就職エージェントneoでは、専任のアドバイザーによる個別面談を通して、あなたの就活状況や適性を把握することから始まります。そのため、あなたに合ったアドバイスや希望・適性に合った企業の求人情報のご紹介が可能です。

また、就職エージェントneoではオンデマンド・オンラインのセミナーを随時開催中です。就活基礎から実践までのノウハウを元人事が徹底解説していますので、是非チェックしてみてください。

就職エージェントneoのサービスは完全無料でご利用いただけるため、使っておいて損はありません。就職エージェントneoを有効活用し、納得のいく内定を一緒に目指しましょう!