「マツダの強み・弱みは?」「どのような選考対策をすればいいの?」「会社の安定性や成長性はどうなの?」などと考えていませんか?

本記事ではマツダの事業や会社の強み・弱みなど、企業研究に役立つ情報を紹介していきます。

他にも内定を獲得するために知っておくべき”過去の選考情報”なども紹介していくので、企業研究に自信が持てない人や選考に不安を抱えている人は、確認してみてください。

また当サイトを運用している就職エージェントneoは内定支援実績が約45,000件にのぼり、就活における様々な悩みを日々解決しております。就活でお悩みのある方はお気軽にご相談ください。

自動車業界のホットニュース

自動車業界では、新型コロナウイルスの影響や若者の車離れ、CASEへの注目などがトレンドになっています。

以下では上記の3つのトレンドについて紹介していきます。

新型コロナウイルスの影響

2020年以降、世界的に新型コロナウイルスの感染拡大がおき、国内だけでなく海外も含めた多くの工場が稼働停止となったことで新車販売台数が減少しました。

今後市場規模がコロナ以前に戻るのではないかという見通しはありますが、現時点ではまだ戻り切っていません。そこでコロナウイルスによる市場の変化に対応できるよう、自動車メーカー、部品メーカー、政府は連携して「新型コロナウイルス対策検討自動車協議会」を設置しました。

また、マツダはコロナの影響を避けることはできず減収という結果になりました。

しかし、マツダは工場の稼働や経済状況を見て生産予定車種の変更や不足が予想される部品の一時的な調達先の変更を検討・実施するなどして、生産への影響を可能な限り低くしようと努めています。

若者の自動車離れ

1990年代から現在に至るまで国内における新車・中古車の販売台数は減少傾向にあり、今後もこの傾向が続くとされています。人口減少と若者のライフスタイルの変化による自動車離れなどが要因です。

また、その他にも維持費用やもろもろの手続きの煩雑さなども車離れの要因とされています。

こうした車離れといわれる時代だからこそ、マツダは次世代のデザインである「魂動(こどう)デザイン」を掲げて理想の造形を追い求めています。

「魂動デザイン」とは、クルマをただの鉄の塊とせず、人とクルマが人馬一体となり生命感があるような造形を追及したマツダのデザインコンセプトのことを指しています。

このような取り組みからマツダの優れたデザイン性に惹かれ、車に興味を持つ若い世代の人もいるそうです。

業界内の変革

最近では世界各国の自動車メーカーで「CASE」という言葉がトレンドとなっており、今後の自動車業界の未来を語るうえで欠かせない言葉と言えるでしょう。

「CASE」とはConneted Autonomous Shared Electricの略で「コネクテッド(IoT化)、自動運転、シェアリング(カーシェア)、EV化(電気自動車)」を意味する言葉です。

自動車業界におけるコネクテッド(IoT化)とは、車とドライバー、車とデバイス・サービス、自車と他車をネットワークで接続し、位置情報の把握や配送の効率化、最適なルート提案、事故発生時の通報など様々なことを可能にすることです。

自動運転とは、車の完全自動運転化のことです。実用レベルで実現されるのはまだ少し先の話ですが、自動運転化の副産物であるセンサーによる衝突回避技術やキーレス技術など様々なサポート機能が誕生しています。

カーシェアでは、Uberなどの相乗りサービスや、タイムズなどの車を借りることのできるサービス、その他にもサブスクリプションサービスによる自動車レンタルサービスが広く普及しています。

EV化は電気自動車を増やす取り組みです。排気ガスをほとんど出さないことや静音性などが注目されています。

CASEに関して、マツダは「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」を掲げています。

サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030とは、マツダが掲げる2030年に向けた新しい技術・商品の開発方針のことです。これは、「地球」・「社会」・「人」それぞれの領域における課題をマツダが掲げる「走る歓び」によって解決しようという試みのことを指しています。

具体的な取り組みに関してはこちらからご確認ください。自動車業界のビジネスモデルなどさらに知見を広げたい方は以下の記事を参考にしてみてください。

データで見るマツダの企業研究

ここでは、企業研究で見るべき事業内容や業績について紹介します。さらにSWOT分析という企業研究を深堀りする際に役立つ分析方法についても紹介するので、見てみましょう。

マツダの企業概要

マツダの企業概要について紹介するので、以下の情報を参考に企業選択をする手段の1つとしてご利用ください。

創立年月日 :1920年1月30日

資本金 :2480億円(2022年3月31日時点)

代表者 :代表取締役社長 丸本明

従業員数 :22,652人(提出会社) 48,750名(連結)(2022年3月31日時点)

平均年齢 :41.8歳(提出会社)(2022年3月31日時点)

平均勤続年数:16.6年(提出会社)(2022年3月31日時点)

平均年間給与:6,375千円(提出会社)(2022年3月31日時点)

福利厚生 :車両購入時割引制度、車両購入融資制度、選択型福利厚生制度「マツダフレックスベネフィット」、在宅勤務、スーパーフレックスタイム勤務、育児・介護の短時間勤務、育児休職、人事制度「とびうお」、独身寮など

・マツダ 会社概況

・マツダ ANNUAL REPORT 2021

・マツダ 第156期度有価証券報告書

・マツダ 第155期有価証券報告書

・マツダ 個人を活かした働き方の選択

・リクナビ マツダ株式会社

マツダの企業理念

次にマツダの企業理念について紹介していきます。

企業理念は志望動機を作る際や自分が企業とマッチしているかを判断する際に重要な情報です。そのため、きちんと企業理念については理解しておく必要があります。

マツダは以下のような企業理念を掲げています。

人々と共に、クルマを通じて豊かな人生を過ごしていきたい。

未来においても地球や社会とクルマが共存している姿を思い描き、

どんな困難にも独創的な発想で挑戦し続けています。

1. カーライフを通じて人生の輝きを人々に提供します。

2. 地球や社会と永続的に共存するクルマをより多くの人々に提供します。

3. 挑戦することを真剣に楽しみ、独創的な“道(どう)”を極め続けます。

コーポレートビジョンのほか、ブランドエッセンスとして「走る歓び」を掲げており、走行性能だけではなく運転する楽しさも追及していることが特徴です。

また、リクナビやマイナビなどの採用ページでは以下のような内容が記載されています。

以上のことからマツダは非常にクルマへの情熱が高いことが伺えます。こうした情熱からか、マツダはいくつもの独自技術を開発し、自動車業界で独自の地位を確立しています。

参照元:・リクナビ マツダ株式会社

・マイナビ マツダ㈱

マツダの事業内容

マツダは主に自動車部品と乗用車・トラックの製造、販売といった事業に力を入れています。

自動車部品と乗用車・トラックの製造に関しては、「MASS CRAFTSMANSHIP 匠の手によるモノづくり」 というこだわりを持ち、マツダの工場で各パーツの加工や組み立て、塗装、自動車の組み立て、検査まで行っています。

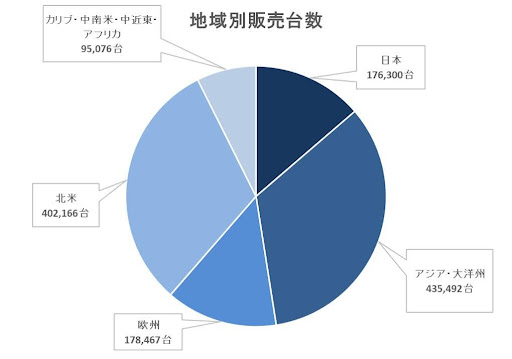

車両の販売に関しては、日本(広島、神奈川、山口など)はもちろんのこと、アメリカ、ドイツ、ベルギー、ロシア、タイ、メキシコなどの世界中に販路を拡大しています。

このような背景もあり、マツダは国内よりも国外での自動車販売台数が圧倒的に多いです。各地域での販売台数は以下になります。

また、マツダは車の製造・販売だけでなく「MAZDA SPIRIT RACING」というチームを立ち上げ、モータースポーツのスーパー耐久シリーズに参戦しています。

他にも「倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING」という取り組みを開始しました。この取り組みは「共に挑む」をスローガンに、モータースポーツに挑戦する人やモータースポーツが好きな人を応援し、よりモータースポーツを盛り上げていこうとするものです。

参照元:・マツダ グローバル、地域ごとの活動

・マツダ 中期経営計画見直し

マツダの業績

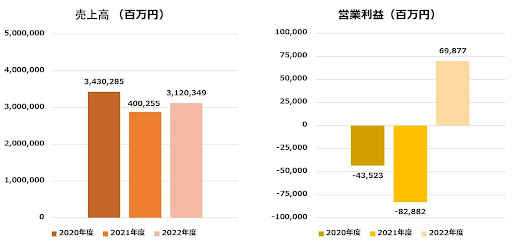

次に、過去3年間におけるマツダの売上高・営業利益(本業で稼いだ利益)を紹介します。

■マツダの売上高および経常利益

以下は、マツダの売上高と経常利益をまとめたグラフとなります。

*各年度の決算書より就職エージェントneoが独自に作成

売上高とは、営業活動として商品やサービスを提供した際に、対価として受け取った販売額のことを指します。

そして営業利益とは、販売した商品の「売上高」から「売上にかかったコスト」を差し引いた残りのもののことを指します。営業利益が大きいほど優良企業だとされています。

マツダの売上高、営業利益は2021年に大きく減少していることが分かります。コロナウイルス感染拡大によって工場の稼働率や貿易などが大きな影響を受けたことが原因として考えられます。

マツダのSWOT分析

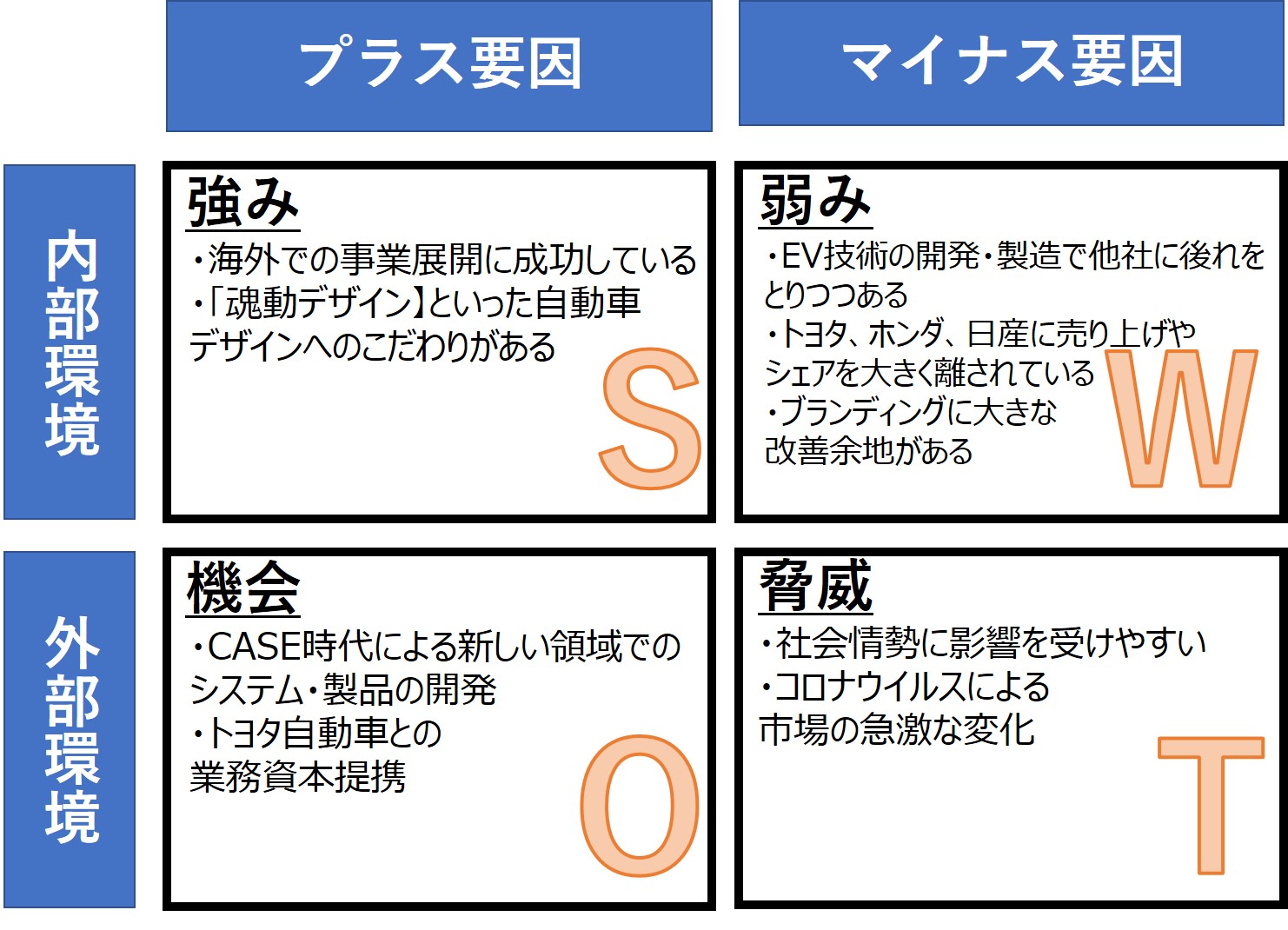

以下にて、SWOT分析というフレームワークを活用して、マツダの事業環境を分析していきましょう。

SWOT分析とは、競合や法律、市場トレンドといった自社を取り巻く外部環境と、自社の資産やブランド力、さらには価格や品質といった内部環境をプラス面、マイナス面にわけて分析する手法です。

この分析により、企業の置かれた状況を客観的に俯瞰して見ることができ、将来性のある企業かどうかを判断することが可能になります。

・海外での事業展開に成功している

・「魂動デザイン」といった自動車デザインへのこだわりがある

【弱み】

・EV技術の開発・製造で他社に遅れを取りつつある

・トヨタ、ホンダ、日産に売上やシェアを大きく離されている

・ブランディングに大きな改善の余地がある

【機会】

・CASE時代による新しい領域でのシステム・製品の開発

・トヨタ自動車との業務資本提携

【脅威】

・社会情勢に影響を受けやすい

・コロナウイルスによる市場の急激な変化

*就職エージェントneoが独自で作成したSWOT分析になります

企業研究をしっかり行っている学生でも、SWOT分析まできちんと行えている学生は多くいません。

そのため上記の分析内容を自分なりに理解し、志望動機や逆質問などで活用できると、他学生と差別化が出来る可能性があるでしょう。

マツダの求める人物像

マツダのHPには求める人物像として「飽くなき挑戦」「とことん誠実」の2つが掲げられています。

「飽くなき挑戦」とは、マツダのブランドエッセンスである「走る歓び」を顧客に提供し続けるために挑戦を続けることです。そのため、現状に満足せずに夢や描く将来像へ向かって粘り強く挑戦し続けることができる人材が求められています。

また「とことん誠実」とは、飽くなき挑戦という思いを仲間と分かち合い、本音で語り合いながらマツダの車づくりに携われる人のことです。

マツダの本選考対策

ここでは、マツダの本選考対策について紹介していきます。

過去の情報によるとマツダでは、下記の選考フローが組まれています。最新の情報では選考フローが変更されている恐れもありますので、予めご了承ください。

「ES→Webテスト→面接(複数回)→最終面接」

以下で実際にマツダのESと面接で問われた内容を紹介していきます。本選考対策として、ぜひご活用ください。

■エントリーシート(ES)

マツダのESは400文字の質問が複数設けられているため、ある程度のボリュームがあります。

そのため、しっかりと自己分析をして「何を伝えるのか」「どのようなエピソードで伝えるのか」を明確にしてから挑むようにしましょう。

以下で設問と回答例を紹介しています。

→具体的に何を作りたいのかを書くだけではなく、マツダの「走る歓び」に沿った考え方を練りこんであるため、非常に魅力的な文章となっています。

→ヒアリングした際に「どんなことを聞き出したのか」まで表現されている他、改善前と改善後の対比が書かれているため非常に分かりやすい内容となっています。

→少ない文字数ですが、具体的に何を行ったのかが明記されているため分かりやすい自己PRになっています。学業、特に知名度の高い資格試験や高校・大学受験などのテーマは多くの就活生が書いているため、「どんな考えのもと」「どのように行動したのか」で差別化する必要があります。

■webテスト

webテストはテストセンターで受ける形式となっています。

内容 :言語、非言語

その他:別の企業で受験した結果を再利用できる

他の企業で提出して結果を使いまわすことができるのが特徴です。もし結果を再利用する場合はきちんと信用できるものを使いましょう。

■面接

面接はリクルーター面談を含めて数回行われています。最終面接のみ学生1人に対して2~3人の面接官がつくそうです

下記にて、マツダの各面接においてどのような質問があるのかについて紹介します。人によっては、質問の内容が異なることもあるので、参考程度に見ておきましょう。

・ガクチカ

・志望動機

・マツダの短所・長所

・マツダで成し遂げたいこと

・マツダの将来性についてどう考えているか

・チームで仕事をしている際に衝突があった場合、どのように対処するか

・思い描くキャリアパス

・あなたにとってマツダとは

・CASEのC,Eについてどう考えているか(理系、研究職)など

マツダの財務状況

ここでは、マツダの財務状況を「会社の安定性を図る指標」「会社の成長性を図る指標」の2つの観点から説明していきます。

”安定性”を図る指標

まずは、会社の安定性を図る指標である「流動比率」について紹介します。

■マツダの流動比率

「流動比率」とは会社の安全性を測る代表的な指標です。自己資本比率とは異なり、短期的観点から企業の安定性を判断できます。以下の公式により流動比率の算出が可能です。

「流動比率=流動資産÷流動負債×100」

マツダの流動比率は以下のようになりました。

流動比率=1,142,141÷551,055×100%≒207.26%

*マツダの財務諸表(貸借対照表)の流動資産合計と流動負債合計より就職エージェントneoが独自に計算

流動資産は原則として1年以内に現金化できる資産を表し、流動負債は1年間以内に返済可能な金銭債権のことを表します。

この流動比率を計算することで会社にどれだけすぐに現金化できる資産があるかがわかり、流動比率が120%の会社であれば安全であると言われています。

ちなみに流動比率はあくまで簡易的に会社の安定性を判断する指標であるため、流動比率が低いからといってマツダが破産することを示唆するものではありません。

”成長性”を図る指標

続いて、会社の成長性を図る指標である「売上高」「純利益」「純利益率」について紹介します。

上記の表はマツダの直近3年の売上高・純利益・純利益率を表したものです。ちなみに純利益とは、法人税など企業が支払うべき費用を差し引き、最終的に会社に残ったお金のことを指します。

まとめ

本記事では、マツダの企業研究に役立つ情報を紹介してきましたが、いかがでしょうか。

企業研究は内定獲得をするための重要な要素の1つですが、ただ情報を見るだけでは内定を獲得することはできません。

ぜひ本記事を参考にし、マツダへの理解を深め、内定までの一歩を踏み出してください。

就職エージェントneoでは、専属のキャリアアドバイザーがあなたの悩みに応じたアドバイスを行っています。

もし「うまく情報収集できない!」「まとめられない!」などの不安を抱えている人は、1人で悩まず就活のプロである就職エージェントneoにご相談ください。