●最近読んだ本がなくても、過去に印象に残った本や今後読みたい本を伝えることで前向きな姿勢を示せる。

●読書以外の方法で情報収集やインプットしていることがあれば、具体例とともに伝えるのが好印象。

●誠実に答える姿勢と、学ぶ意欲・成長意識を持っていることが伝われば、読書習慣がなくても評価に繋がる。

- 1 実は聞かれることが少ない?「最近読んだ本」の質問の位置づけ

- 2 面接官が「最近読んだ本」について質問する理由

- 3 面接官に好印象を与える「最近読んだ本」の答え方

- 4 本が苦手な人でも読みやすい!読書初心者にオススメの本ジャンル

- 5 回答のイメージがつかめる!「最近読んだ本」の例文集

- 5.1 ビジネス書『鬼速PDCA/冨田和成』

- 5.2 ビジネス書『FACTFULNESS 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣/ハンス・ロスリング (著),オーラ・ロスリング (著),アンナ・ロスリング・ロンランド (著),』

- 5.3 経営書『これからのマネジャーの教科書 自己変革し続けるための3つの力/田久保善彦』

- 5.4 経営書『ビジョナリー・カンパニー /ジム・コリンズ』

- 5.5 自己啓発書『「自分の心」をしっかり守る方法―――「くやしさ」「悩み」「モヤモヤ」が消えていく/加藤諦三』

- 5.6 自己啓発書『仕事が速いのにミスしない人は、何をしているのか?/飯野謙次』

- 5.7 歴史書『一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書/山﨑圭一』

- 5.8 歴史書『教養としての 世界史の学び方/山下範久』

- 5.9 小説『老人と海/アーネスト・ヘミングウェイ』

- 5.10 小説『夢をかなえるゾウ/水野敬也』

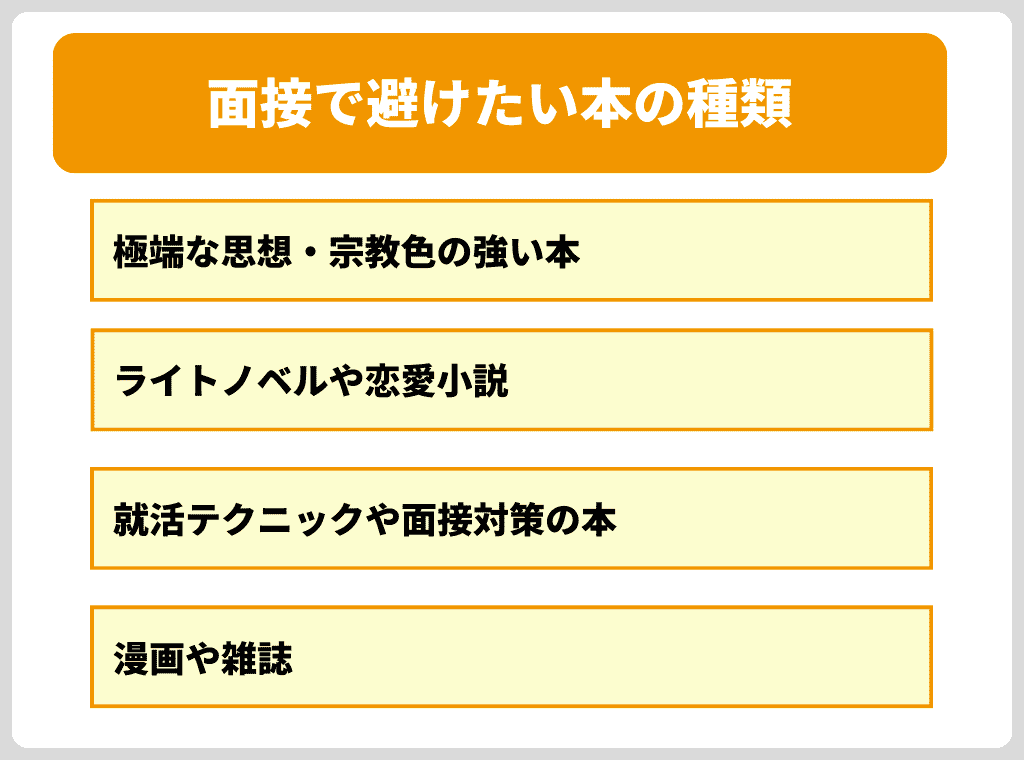

- 6 うっかり言うと逆効果!?面接で避けたい本の種類

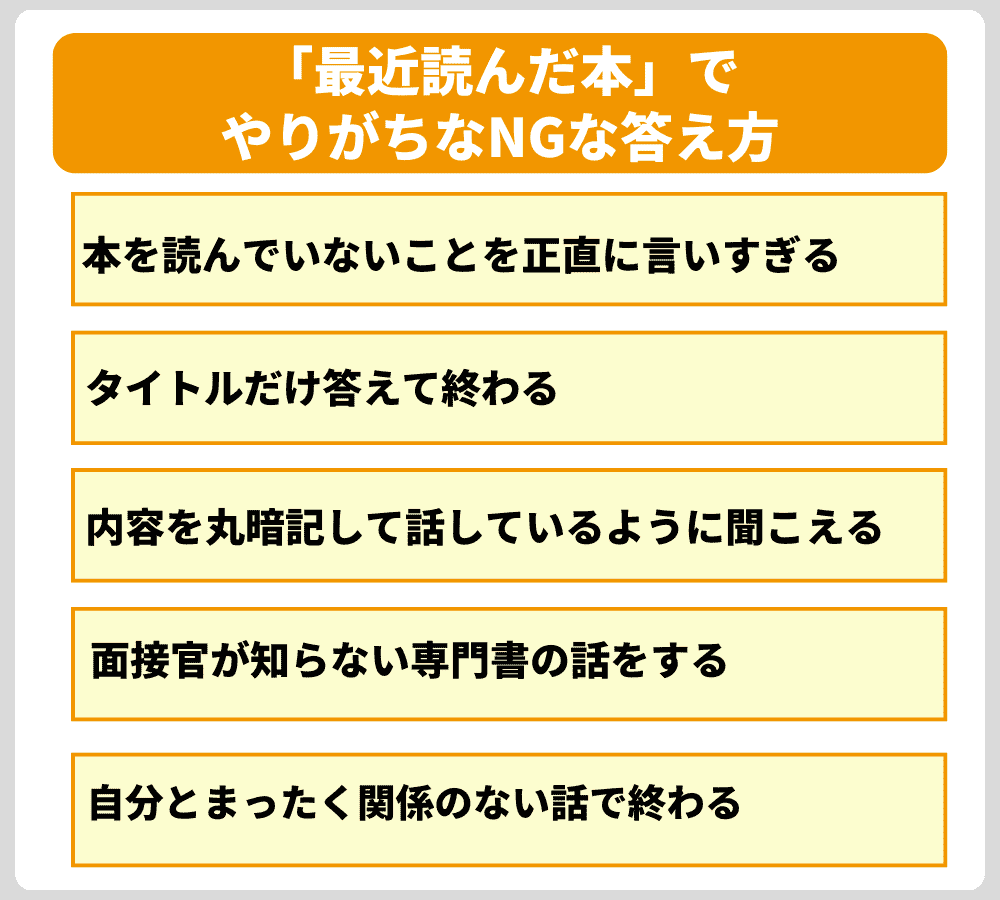

- 7 要注意!「最近読んだ本」でやりがちなNGな答え方

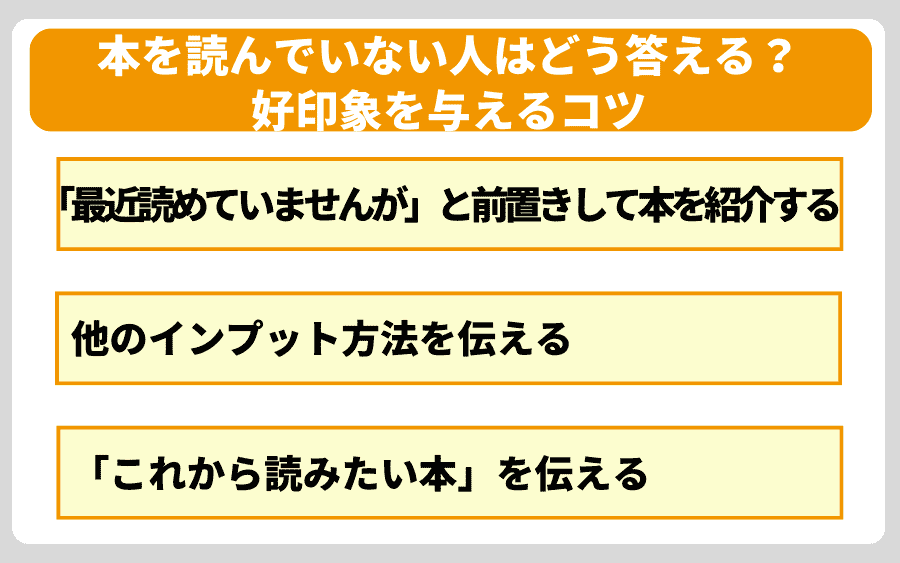

- 8 本を読んでいない人はどう答える?好印象を与えるコツ

- 9 面接で聞かれる「最近読んだ本」に関するよくある質問

- 10 まとめ

- 11 面接についての悩みや不安は、プロのアドバイザーに相談しよう

就活の面接で時々聞かれる「最近読んだ本は何ですか?」という質問。本を読む習慣があまりない人にとっては、答えに困る場面かもしれません。

しかし、正直に「読んでいません」と伝えるだけでは、せっかくのアピールチャンスを逃してしまうこともあります。

本記事では、読書をしていない場合でも面接官に好印象を与える答え方や、代替となる伝え方のコツをわかりやすく紹介します。読書量に自信がなくても、前向きな姿勢を伝える工夫次第で評価に繋げられるでしょう。

実は聞かれることが少ない?「最近読んだ本」の質問の位置づけ

就活の面接で[最近読んだ本 ] について聞かれることは、志望動機や自己PRといった定番の質問に比べると多くありません。

この質問があまり用いられないのには、いくつかの理由があります。

まずは、なぜ面接でこの質問が避けられる傾向にあるのか、その背景を見ていきましょう。

厚生労働省の注意喚起で聞くことは推奨されていない

厚生労働省が定める[公正な採用選考の基本 ] によると、面接では就活生の思想や信条に関わる質問は避けるべきとされています。

[最近読んだ本 ] に関する質問も、読書の内容や好みによっては思想・信条と深く関係する場合があるため、配慮が必要な質問と見なされています。

例えば、特定の宗教や哲学に関する書籍を読んでいたとしても、それは個人の自由であり、選考に影響すべきではありません。とはいえ、無意識のうちに「この本を読む人はうちの社風と合わないかもしれない」といった先入観や偏見が生じるリスクも否定できません。

そのため、多くの企業や面接官はこうしたリスクを避けるために、[最近読んだ本 ] に関する質問を控えたり、聞く場合でも配慮をもって扱ったりする傾向にあります。

企業によっては聞かれることも!「最近読んだ本」を対策しておこう

全ての企業が[思想・信条に関わる質問は避けるべき ] といった方針に厳密に従っているわけではありません。実際には[最近読んだ本]を通じて、就活生の考え方や興味関心、自己成長への意識を見極めようとする企業も存在します。

そのため、「最近はあまり聞かれない質問だから」と対策を後回しにしていると、いざ聞かれたときに答えに詰まってしまい、準備不足な印象を与える恐れがあります。

この質問は、あらかじめ答えを考えておくことで、他の就活生と差をつけることが可能です。例えば、志望する業界や職種に関連した本を選べば、その分野への理解や熱意を伝えることができます。また、小説を紹介する場合でも、自身の価値観や考え方と結びつけて話せば、あなたらしい個性や魅力が自然に伝わるでしょう。

頻出の質問ではないからこそ、丁寧に準備しておけば、[話せる引き出しが多い ] [柔軟に対応できる ] といった好印象にも繋がります。

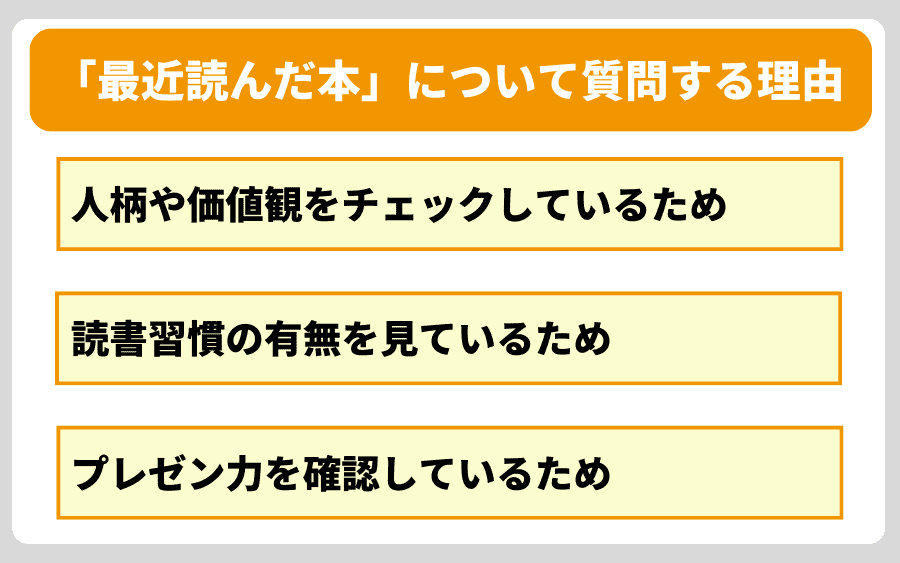

面接官が「最近読んだ本」について質問する理由

面接で「最近読んだ本は何ですか?」と聞かれるのは、単に本の内容を知りたいのではなく、あなたの人柄や思考力、プレゼンテーション力などを多角的に見ようとしています。ここでは、面接官がこの質問をする主な3つの理由を紹介します

人柄や価値観をチェックしているため

読んできた本は、その人の興味や考え方、価値観を映し出します。

面接官は[最近読んだ本 ] について尋ねることで、どんな本を選び、そこから何を感じ取って、どのように解釈したかを知り、あなたの人となりを理解しようとしています。

例えば、ビジネス書を選ぶ人であれば[向上心]、小説を選ぶ人であれば[想像力]や[感受性]を感じ取ることができます。

そのため、本のジャンルは問いませんが、選んだ本とそれにまつわるエピソードを通じて、あなたの価値観や考え方が伝わるよう話すことが大切です。

読書習慣の有無を見ているため

[最近読んだ本]という質問は、継続的にインプットしているか、知的好奇心を持っているかを確認する意図もあります。読書を習慣にしている人は、自己成長への意欲があると評価されやすく、学び続ける姿勢や情報収集力が期待されます。

特に変化の激しい業界では、[学び続ける力]が重視される傾向があります。読書に限らず、日々の学習やニュースチェックなど、日常的に情報を取り入れる姿勢そのものが、成長意欲を示すポイントにもなります。

プレゼン力を確認しているため

読んだ本を紹介する際には、ただ内容を話すのではなく、要点を整理し、相手にわかりやすく伝える力が求められます。面接官は、あなたが本の内容をどのようにまとめ、伝えるかを通して、論理的思考力や表現力、コミュニケーション能力を見ています。

特にビジネスの場では[要点を簡潔に伝える力]が重要視されるため、この能力も評価対象となります。

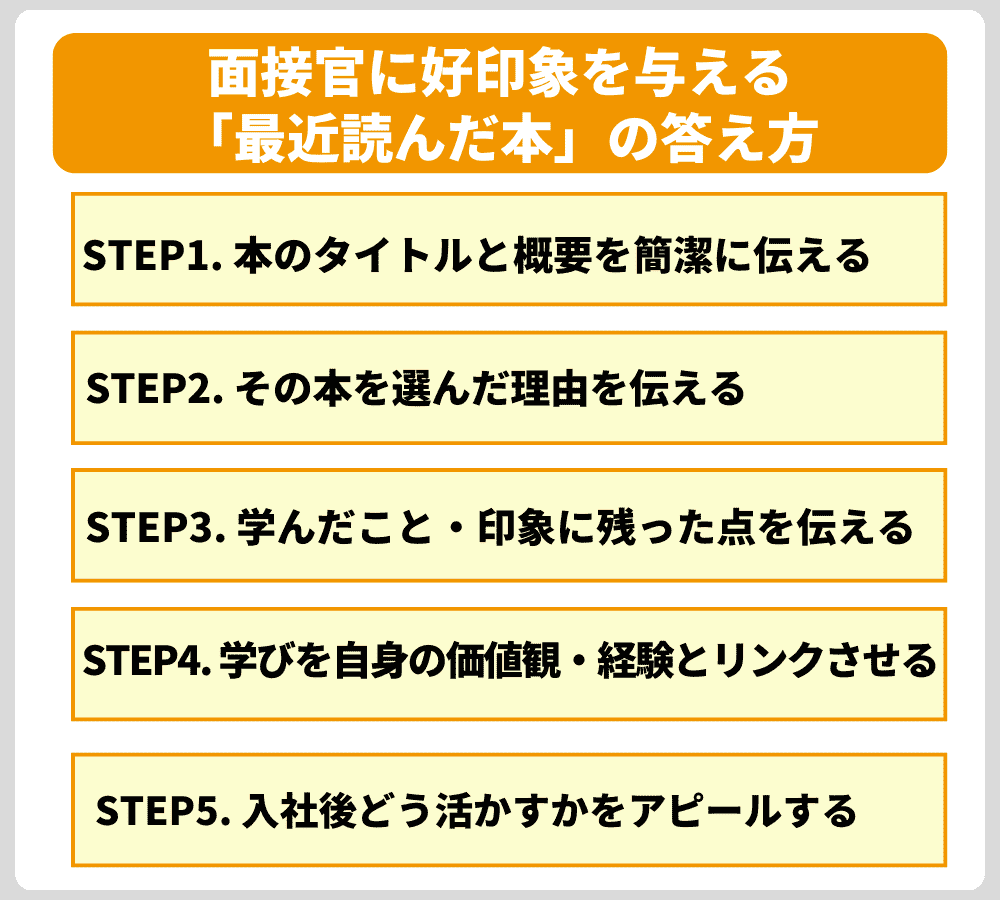

面接官に好印象を与える「最近読んだ本」の答え方

面接で「最近読んだ本は何ですか?」と聞かれたとき、ただタイトルを答えるだけではもったいありません。 この質問はあなたの人柄・価値観・思考力を伝えるチャンスです。

以下の5つのステップを意識して答えることで、面接官に好印象を与えることができます。

STEP1. 本のタイトルと概要を簡潔に伝える

まずは本のタイトルとジャンル、簡単なあらすじやテーマを伝えましょう。細かい内容まで説明する必要はなく、聞き手がイメージできる程度で十分です。

最近読んだ本は、〇〇というビジネス書で、仕事における問題解決のフレームワークについて書かれた一冊です。

長く話しすぎると要点がぼやけてしまうため、1〜2文程度で端的に伝えるのがポイントです。

STEP2. その本を選んだ理由を伝える

「なぜこの本を手に取ったのか」を伝えることで、あなたの関心領域や考え方が伝わります。例えば「もともと○○に関心があったから」や「アルバイトで悩んでいたときにヒントを得たくて」など、自分の行動や興味と結び付けて話すと説得力が増します。

STEP3. 学んだこと・印象に残った点を伝える

読書を通じて得た気づきや印象的だった部分を1つに絞って伝えましょう。 内容すべてを網羅しようとせず、[特に共感した一文]や[自分に響いた考え方]にフォーカスするのがポイントです。

特に印象に残ったのは“〇〇の視点で物事を見ることが重要”という考え方で、自分の行動を見直すきっかけになりました。

STEP4. 学びを自身の価値観・経験とリンクさせる

本から得た学びを、自分の過去の経験や大切にしている価値観と結びつけて伝えると、話に深みが増します。

この考え方は、サークル活動での意見対立の場面でも応用できそうだと感じました。相手の視点を意識することで、より円滑な話し合いができるよう努力したいと思います。

ここでは、ただ読んで終わりではなく、自分にどう影響したかを示しましょう。

STEP5. 入社後どう活かすかをアピールする

最後に、本の内容や学びを今後の仕事にどう活かすかを伝えることで、企業への意欲や姿勢をアピールできます。

この本を読んで、課題を多角的に考える力が仕事でも重要だと改めて実感しました。御社での業務においても、広い視点を持って柔軟に取り組みたいと考えています。

面接官に「この人は学びを行動に移せる」と思ってもらえるよう、前向きな言葉で締めくくりましょう。

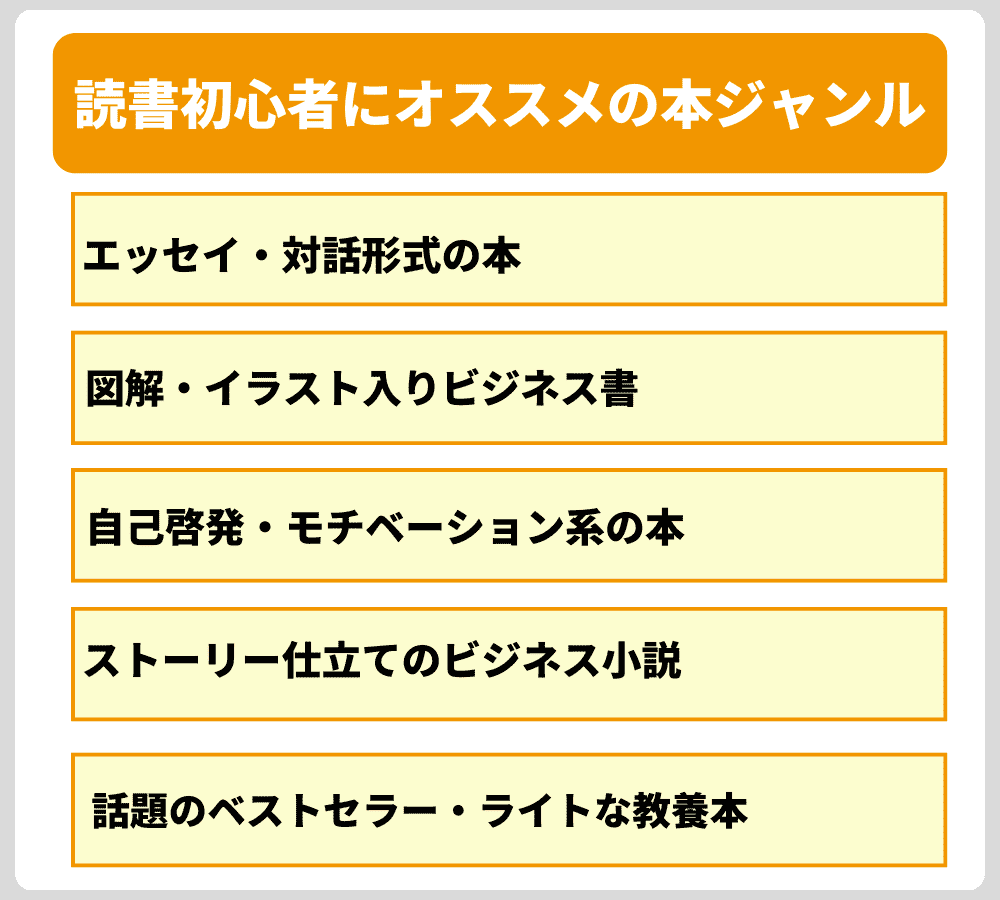

本が苦手な人でも読みやすい!読書初心者にオススメの本ジャンル

「最近読んだ本を聞かれても答えにくい…」「活字が苦手で読書にハードルを感じる」そんな人に向けて、本が苦手でも読みやすいジャンルと具体的な書籍を紹介します。

面接でも話しやすく、自己成長にも繋がるラインナップです。

①エッセイ・対話形式の本

文章量が少なく、章や話の区切りが短いため気軽に読めるのが、エッセイや対話形式の本の魅力です。著者の考え方や人生観がストレートに伝わってくるため、人柄や価値観に触れやすく、面接でも話題にしやすいジャンルです。

- 『嫌われる勇気』岸見一郎・古賀史健

→ 哲人と青年の対話形式で進む、アドラー心理学の入門書

- 『生きるぼくら』原田マハ

→ あたたかく人生を見つめ直すエッセイ風小説

- 『LIFE SHIFT(ライフ・シフト)』リンダ・グラットン

→ 会話形式も交えながら、これからの働き方を考えさせられる一冊

②図解・イラスト入りビジネス書

専門的な知識がなくても理解しやすい図解入りのビジネス書は、読書に慣れていない人に最適です。見開きで完結するページが多く、通勤時間やスキマ時間にも読みやすい構成になっています。

- 『まんがでわかる 7つの習慣』フランクリン・コヴィー・ジャパン監修

→ ビジネスの定番を図解でやさしく学べる

- 『仕事は楽しいかね?』デイル・ドーテン

→ イラストやストーリー調で展開するビジネス哲学

- 『入社1年目の教科書』岩瀬大輔

→ 図とポイント解説で社会人マナーや思考法を網羅

③自己啓発・モチベーション系の本

前向きな気持ちになれる自己啓発書は、就活中のモチベーション維持にも役立ちます。 自分の価値観と重ねやすく、面接でのエピソードにも繋げやすいジャンルです。

- 『夢をかなえるゾウ』水野敬也

→ ユーモアのあるストーリーで成功哲学を学べる

- 『道をひらく』松下幸之助

→ 短い文章で綴られる、読み返したくなる名言集

- 『君たちはどう生きるか』吉野源三郎

→ 哲学と道徳をわかりやすく語る教養書

④ストーリー仕立てのビジネス小説

物語を楽しみながらビジネススキルやマネジメントの考え方を学べるのが、ビジネス小説の魅力です。登場人物に感情移入しやすく、要点も自然に頭に入ってきます。

- 『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』岩崎夏海

→ 高校野球と経営理論を融合させた人気作

- 『チーズはどこへ消えた?』スペンサー・ジョンソン

→ 変化への対応力を考えさせられる寓話

- 『コンサル一年目が学ぶこと』大石哲之

→ 新卒ビジネスパーソンに向けたストーリー仕立ての指南書

⑤話題のベストセラー・ライトな教養本

近年話題になったベストセラーや、教養系でも平易な語り口の本は、読書初心者でも無理なく楽しめます。 時事性や社会的な話題を含むため、面接でも自然に話題にしやすいのが特徴です。

- 『スマホ脳』アンデシュ・ハンセン

→ スマホ依存と脳の関係をわかりやすく解説

- 『FACTFULNESS』ハンス・ロスリング

→ 数字で世界を読み解く知的エンタメ

回答のイメージがつかめる!「最近読んだ本」の例文集

「最近読んだ本は?」と聞かれたとき、何をどのように答えればいいか悩む就活生も多いでしょう。

ここでは、ジャンル別に好印象を与えられる回答例をご紹介します。自分の読書傾向に近いものを参考に、是非自分なりの答えを考えてみましょう。

- ビジネス書『鬼速PDCA/冨田和成』

- ビジネス書『FACTFULNESS 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣/ハンス・ロスリング (著),オーラ・ロスリング (著),アンナ・ロスリング・ロンランド (著),』

- 経営書『これからのマネジャーの教科書 自己変革し続けるための3つの力/田久保善彦』

- 経営書『ビジョナリー・カンパニー /ジム・コリンズ』

- 自己啓発書『「自分の心」をしっかり守る方法―――「くやしさ」「悩み」「モヤモヤ」が消えていく/加藤諦三』

- 自己啓発書『仕事が速いのにミスしない人は、何をしているのか?/飯野謙次』

- 歴史書『一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書/山﨑圭一』

- 歴史書『教養としての 世界史の学び方/山下範久』

- 小説『老人と海/アーネスト・ヘミングウェイ』

- 小説『夢をかなえるゾウ/水野敬也』

ビジネス書『鬼速PDCA/冨田和成』

この本からは、「鬼速」でPDCAを回すためには特に「実行」のフェーズが重要であり、行動のスピードを上げることでこなせる仕事の量や質が大きく変わるということを学びました。

私は慎重に考えすぎて、行動に移すのが遅くなってしまう傾向があると自覚しています。だからこそ、入社後は「鬼速PDCA」の考え方を意識し、スピード感を持って業務に取り組んでいきたいです。

- 本を読んでから今までの間に、実際に「鬼速PDCA」を実践できた場面はありますか?

- 「鬼速PDCA」の中で、特に印象に残ったフレーズや考え方はありますか?それはなぜですか?

目次にもどる▶▶

「最近読んだ本」の例文集まとめにもどる▶▶

就活を無双するために、プロのエージェントに相談する▶▶

ビジネス書『FACTFULNESS 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣/ハンス・ロスリング (著),オーラ・ロスリング (著),アンナ・ロスリング・ロンランド (著),』

この本では、「ファクトフルネス」という考え方を通じて、思い込みや先入観から自分の認識を解放し、データや事実に基づいて物事を捉える視点を学びました。

私はこれまで、情報をそのまま受け取ってしまうことがありましたが、この本を読んでからは、情報の出どころや背景にも意識を向け、真偽を見極める姿勢を持つようになりました。

御社に入社後も、「データに基づき、思い込みを排して本質を見抜く」という姿勢で、事業の成長に貢献したいです。

- 具体的にどういった方法で情報の真偽を読み取るように心がけていますか?

- この本を読んだことで、日常生活や学業の中で、何か行動に変化はありましたか?

目次にもどる▶▶

「最近読んだ本」の例文集まとめにもどる▶▶

就活を無双するために、プロのエージェントに相談する▶▶

経営書『これからのマネジャーの教科書 自己変革し続けるための3つの力/田久保善彦』

マネジメントには、組織で成果を出す力、仕事に対する想いの力、周囲の考えとの違いを乗り越える力の3つが大切ということが語られています。現在の私は「仕事に対する想いの力」と「周囲の考えとの違いを乗り越える力」はあるものの、実際に「成果を出す力」は足りていないと感じます。

そのため、入社後は業界知識を深める努力を続け、成果につながる確かな土台を築いていきたいと考えています。

- 「周囲の考えとの違いを乗り越える力」について、具体的にその力を発揮できたエピソードはありますか?

- この本で得た学びの中で、最も印象に残っているマネジャーの言葉やエピソードを教えてください。

目次にもどる▶▶

「最近読んだ本」の例文集まとめにもどる▶▶

就活を無双するために、プロのエージェントに相談する▶▶

経営書『ビジョナリー・カンパニー /ジム・コリンズ』

この本では、変化の激しい時代にあっても、基本理念や信念を貫く企業の在り方が紹介されており、強く心を打たれました。特に、財政難に直面しても細部へのこだわりという理念を貫いたウォルト・ディズニーの姿勢に感銘を受けました。

目新しいアイデアがなくても、信念を持って基本を徹底することで、偉大な成果を残すことができると感じています。私自身、コツコツと継続して物事に取り組むことが得意です。この力を活かし、基本を忠実に守りながら着実な努力で、御社に貢献していきたいと考えています。

- ビジョナリー・カンパニーの2~5巻は読みましたか?

- 本の内容を、仕事や就活にどう活かしたいと考えていますか?

目次にもどる▶▶

「最近読んだ本」の例文集まとめにもどる▶▶

就活を無双するために、プロのエージェントに相談する▶▶

自己啓発書『「自分の心」をしっかり守る方法―――「くやしさ」「悩み」「モヤモヤ」が消えていく/加藤諦三』

些細なことで落ち込みがちだった私ですが、この本を読んで、「完璧に依存しないこと」「人の言葉に感謝すること」などを通じて自分の心を守る方法を身につけることができ、浮き沈みなく過ごせるようになりました。特に「もっと自分を出しても嫌われない」という言葉にはっとしました。私は周囲のことを気にしすぎてしまい、相手にどう思われているかが気になって落ち込みがちな部分があります。

しかし、この本を読んでから「自分らしさ」をさらけ出すことで共感してくれる人も増え、気持ちが落ち込む機会も減りました。御社に入社後も、自分の気持ちを相手に伝えたり、自分の気持ちは自分で立て直したりすることで、円滑なコミュニケーションを取れるように精進いたします。

- 仕事の中でコミュニケーションを取るにあたって、この本の内容から生かせそうなことはありましたか?

- 「もっと自分を出しても嫌われない」という言葉が印象に残ったとのことですが、それを実感できた具体的なエピソードはありますか?

目次にもどる▶▶

「最近読んだ本」の例文集まとめにもどる▶▶

就活を無双するために、プロのエージェントに相談する▶▶

自己啓発書『仕事が速いのにミスしない人は、何をしているのか?/飯野謙次』

この本を読んで、「ミスを減らす努力」よりも「ミスを防ぐための仕組みを整える」ことの大切さを学びました。

私自身、丁寧な仕事は得意ですが作業に時間がかかることもあるため、効率よく進める方法を常に考え、日々改善に取り組んでいます。

入社後も、こうした仕組みづくりの視点を活かし、より多くの業務を正確にこなせるよう努力してまいります。

- アルバイトや大学生活の中で、ミスを事前に防ぐ仕組みを整えた経験はありますか?

- この本の内容を、将来どのような場面で活かしたいと考えていますか?

目次にもどる▶▶

「最近読んだ本」の例文集まとめにもどる▶▶

就活を無双するために、プロのエージェントに相談する▶▶

歴史書『一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書/山﨑圭一』

この本を通じて、歴史上の出来事はすべて線でつながっており、その延長線上に今の社会制度があるという視点を得ることができました。たとえば、現代の三権分立や官僚制度なども、過去の積み重ねの上に成り立っていることに気づき、歴史を「点」ではなく「流れ」で理解する大切さを感じました。

また、この「すべては繋がっている」という考え方は、私自身の経験にも通じます。私はこれまで、学業・課外活動・アルバイトなど、どの経験も「一貫性がないのでは」と悩むことがありましたが、今ではそれぞれが自分という人間をつくる土台であり、相互に影響し合って現在の自分に繋がっていると考えています。

御社に入社後も、ひとつひとつの業務を点で考えるのではなく、全てが繋がっていることを意識して業務に取り掛かりたいと思います。

- こちらの本を読み、歴史上の出来事が現代に繋がっていると最も強く感じた出来事や制度はなんですか?

- 日本史を学び直したいと思ったきっかけや背景があれば教えてください。

目次にもどる▶▶

「最近読んだ本」の例文集まとめにもどる▶▶

就活を無双するために、プロのエージェントに相談する▶▶

歴史書『教養としての 世界史の学び方/山下範久』

本書では、「市場」「貨幣」「制度」「国家」「市民社会」などの制度が、歴史の中でどのように生まれ、発展してきたのかを学ぶことができます。中でも「市場」の形成と広がりに深く関心を持ちました。

私は学生時代、地域の商店街の活性化を目的としたプロジェクトに参加し、人やモノの流れを分析し施策を考える経験をしましたが、当時はその背景にある制度や歴史にまで思いを巡らせることはできていませんでした。この本を通じて、経済や社会のしくみを歴史的な視点から考える重要性に気づかされました。

御社には海外支店もあるため、より多様な市場構造や文化的背景を理解した上で、地域ごとに適した提案ができるよう、今後も視野を広げ、学びを深めていきたいと考えています。

- 市場、貨幣、制度などの中で、あなたが特に興味を持った分野と、その理由を教えてください。

- この本を読んで、今後どのような学びを深めていきたいと考えていますか?

目次にもどる▶▶

「最近読んだ本」の例文集まとめにもどる▶▶

就活を無双するために、プロのエージェントに相談する▶▶

小説『老人と海/アーネスト・ヘミングウェイ』

本書からは、たとえ絶望的な状況や周囲からの反対があったとしても、希望を捨てずに行動し続けることで、道が拓けるという教訓を得ました。私自身も、これまでの学生生活やアルバイトの中で、思うようにいかずに落ち込んだことが何度もありますが、小さな一歩から行動を始めることで、状況が徐々に前向きに変化していく経験をしてきました。

だからこそ、御社に入社後も「諦めずに行動する姿勢」を大切にし、困難に直面しても前向きに挑戦を続けていきたいと考えています。

- 気持ちが落ち込んだとき、どのようにして自分を奮い立たせていますか?

- この本の中で印象に残ったシーンや言葉はありますか?それはなぜですか?

目次にもどる▶▶

「最近読んだ本」の例文集まとめにもどる▶▶

就活を無双するために、プロのエージェントに相談する▶▶

小説『夢をかなえるゾウ/水野敬也』

「夢を楽しく想像する」「欲しいものを口に出す」といった、夢をかなえるための教訓が詰まったストーリーで、私は特に「やらずに後悔していることを今日から始める」という言葉に感銘を受けました。これまで「いつかやりたい」と思いつつ先延ばしにしていたことが多くありましたが、この言葉をきっかけに、すぐに行動に移せるようになりました。

入社後の仕事でも、やるべきことにすぐ取り掛かることで時間を効率よく使うことができると考えています。そうすれば時間にも心にも余裕が生まれ、「これもやってみよう」「このアイデアも試してみよう」と、より多くのことに挑戦できるはずです。今後も「思い立ったらすぐ行動」を大切にしていきたいと思います。

- 「先延ばしにしていたことを行動に移した」とのことですが、実際にどういった行動をしましたか?

- この本から学んだことを、チームで働く際にどう活かせると思いますか?

目次にもどる▶▶

「最近読んだ本」の例文集まとめにもどる▶▶

就活を無双するために、プロのエージェントに相談する▶▶

うっかり言うと逆効果!?面接で避けたい本の種類

面接で[最近読んだ本 ] を聞かれたとき、伝え方や内容によっては「この人と一緒に働くのは難しそうだな」と思われる可能性もあります。 ここでは、面接での回答として避けたほうが無難な本のジャンルを紹介します。

①極端な思想・宗教色の強い本

政治思想や宗教的なテーマに偏りすぎた本は、面接では避けたほうが無難です。読書の自由はもちろん尊重されますが、採用の場においては[思想や信条による選考の差別]を避けるため、企業側も慎重になっています。

こうした書籍を挙げてしまうと、強い思想的背景を持っていると見なされ、ビジネスの場にふさわしくない印象を与えてしまう可能性があります。

②ライトノベルや恋愛小説

日常的に読む分にはまったく問題ありませんが、面接の場では避けるのが無難です。特に恋愛要素の強い作品や、アニメ的な要素が目立つライトノベルなどは、[学生っぽい印象を与える ] [仕事に活かしにくい]と受け取られる可能性があります。

紹介する場合は、作品から得た気づきや学びを具体的に言語化し、ビジネスに活かせる視点を添えることが大切です。

③就活テクニックや面接対策の本

最近読んだ本として『内定をもらう面接術』や『エントリーシートの書き方』といった就活本を挙げてしまうと、[選考に通過するためだけの準備をしている印象]を与えてしまう可能性があります。

また、「他社の選考も視野に入れているのでは」と受け取られるおそれもあるため、面接の場では避けたほうが無難です。これらの本は実用的で役に立つ一方で、[就活のためだけに読んでいる]と捉えられやすく、志望度や本気度に疑問を持たれることもあります。

④漫画や雑誌

漫画や雑誌も一般的な読書の一部ではありますが、ビジネスシーンの面接においては軽く見られてしまう傾向があります。特に雑誌の場合は、深く考えていない印象を与えるリスクがあり、漫画も内容によっては単なる趣味の話として扱われてしまうことがあります。

どうしても紹介したい場合は、作品のテーマ性や社会的なメッセージに着目し、自分の価値観や考え方にどのような影響を与えたかを丁寧に伝えましょう。

要注意!「最近読んだ本」でやりがちなNGな答え方

「最近読んだ本は?」という質問は、回答次第であなたの人柄や思考力が伝わる一方、答え方を間違えると逆効果になることもあります。 ここでは、就活生がついやってしまいがちなNGパターンを紹介します。

①本を読んでいないことを正直に言いすぎる

「最近は読書していません」「本はあまり好きじゃなくて…」と正直に言うのは避けた方が賢明です。 読書習慣の有無が評価の全てではありませんが、「自分の成長のために時間を使っていない」と捉えられてしまう恐れがあります。

普段あまり本を読まない場合でも、「最近、友人にすすめられて読んだ1冊がある」といった形で、少しでも印象が良くなる工夫をしましょう。

②タイトルだけ答えて終わる

「〇〇という本を読みました」と言って終わるだけでは、面接官には何も伝わりません。 面接官が知りたいのは『その本から何を学び、どう活かしているか』という部分です。

タイトルの紹介はきっかけにすぎないので、その後に必ず[読んだ理由][得た気づき][価値観との繋がり]まで伝えるようにしましょう。

③内容を丸暗記して話しているように聞こえる

ネットのレビューや要約サイトで調べた情報をそのまま暗記して話すと、不自然さが出てしまい、「本当に読んだの?」と疑われる原因になります。 大切なのは、あなた自身の言葉で語ることです。

多少内容の説明が簡略でも、[ここに共感した][この考え方は初めてだった]といった自分の感想や気づきを交えて話すことが信頼感に繋がります。

④面接官が知らない専門書の話をする

あまりにも専門的な本や、業界と無関係な学術書などを挙げると、「話が難しい」「理解できない」と思われてしまうリスクがあります。

専門書を紹介したい場合は、難解な内容をかみ砕いて話し、一般の人にも伝わるようなエピソードや学びに落とし込むのがポイントです。 どんな立場の人でも理解できる説明力は、社会人に求められるスキルでもあります。

⑤自分とまったく関係のない話で終わる

本の内容紹介で終わってしまい、自分自身の経験や考えとの繋がりが一切ないと、『その本を読んで何を感じたのか』が面接官に伝わりません。 読書の目的は、自分の思考や行動を深めるためです。

[自分にとっての学び][価値観との共通点][今後の行動への影響]など、必ず自分ごととして話を展開しましょう。

本を読んでいない人はどう答える?好印象を与えるコツ

「最近読んだ本は?」という質問を受けたとき、「実は読書の習慣があまりない…」という方もいるでしょう。 しかし、読書量が少ないからといって評価が下がるとは限りません。 大切なのは、質問の意図を理解し、自分なりの工夫や学びの姿勢を伝えることです。

ここでは、本をあまり読まない人でも面接で好印象を与える答え方のコツを紹介します。

「最近読めていませんが」と前置きして本を紹介する

直近では読書できていない場合でも、過去に読んで印象に残った本があるなら、それを紹介するのがオススメです。

例えば「最近は忙しくて読書の時間が取れていませんが、大学2年の頃に読んだ『〇〇』という本が印象に残っています。」というように、素直に前置きをした上で話すと、誠実な印象を与えることができます。 面接官は“どの本を読んだか”よりも、“どんな姿勢で学んでいるか”を見ています。

他のインプット方法を伝える

「読書はあまりしませんが、情報収集は日頃から意識しています」と補足できれば、学ぶ姿勢は十分に伝わります。 例えば、「Voicyなどの音声メディアでビジネスの話を聞いています」「日経新聞アプリで毎日ニュースを確認しています」など、具体的に伝えるのがポイントです。

読書以外の手段でも、知識を得たり視野を広げたりしていることが伝われば、面接官の印象も前向きになります。

「これから読みたい本」を伝える

「今は読んでいませんが、読みたい本があります」といった形で前向きな意欲を示すのも好印象です。 その際は、「社会人になる前に読んでおきたいと思っている本」や「業界理解を深めるために選んだ本」など、目的を持っていることを添えるのが効果的です。

例えば、「最近、〇〇業界について学びたくて、『〇〇入門』を読んでみたいと思っています」と伝えることで、学ぶ意識や成長意欲をアピールできます。

面接で聞かれる「最近読んだ本」に関するよくある質問

ここでは、面接で聞かれる[最近読んだ本]に関するよくある質問についてお答えします。

Q1. なぜ「最近読んだ本」について聞くのですか?

あなたの知的好奇心、価値観、そして物事を深く読み解く思考力を測るためです。面接官がこの質問をする主な意図は以下の3点です。

- 知的好奇心と自己啓発意欲

普段から何を学び、どのような情報を主体的に取り入れているかを見ています - 価値観と興味の方向性

選ぶ本のテーマから、何を重要視し、何に関心があるのかという人間性や価値観を把握しようとしています - 思考力・理解力

本の内容をただ暗記しているかではなく、内容を要約し、そこから得た教訓や気づきを論理的に説明できるかを見ています

Q2. アピールに繋がる本の選び方は?

志望業界や職種に関連があり、あなたの価値観を裏付けられる本を選ぶと効果的です。

- 志望業界・職種との関連性

応募する仕事に必要な知識(例:経済、マーケティング、技術動向)に関連する本は、入社意欲やプロ意識の高さを示せます - 価値観を裏付ける

自己PRや志望動機で語る強みや価値観(例:課題解決志向、チームワークの重要性)をテーマにした本を選ぶことで、自己PR全体に一貫性が生まれます - ビジネス書・教養書

思考力や知識量をアピールしやすいため、最も無難で効果的です

Q3. 最近読んだ本として答えてはいけないNGジャンルはありますか?

政治・宗教に関する本や娯楽性が高すぎる本は避けるのが望ましいです。

- 政治・宗教

意見が分かれやすく、面接官との意見の対立を生むリスクがあるため、避けるのが賢明です - 漫画・雑誌・ライトノベル

面接はビジネスの場であり、知的好奇心や学習意欲を示す場です。これらのジャンルは、真剣さや教養に欠ける印象を与えかねません - 学術論文や専門書すぎるもの

内容が専門的すぎると、面接官が内容を理解できず、会話が深まらない可能性があります

Q4. 最近読んだ本についてどう回答したらいいですか?

本の概要だけでなく、[なぜ選んだか]という動機と[得た学び]をセットでPREP法のように伝えるのが効果的です。

以下の構成で答えるように準備しましょう。

- 結論(本の紹介)

本のタイトルと著者名を正確に伝え、ジャンルを簡単に説明します - 動機(なぜ選んだか)

数ある本の中でなぜその本を手に取ったのか、あなたの問題意識や興味を述べます - 概要(要点)

本の要点を簡潔にまとめます - 学び・接続(最も重要)

本から得た教訓や、あなたの価値観に与えた影響を述べ、入社後の仕事にどう活かしたいかを伝えます

Q5. 最近読んだ本がない場合はどうしたらいいですか?

面接の直前でも構わないので、ビジネス書や教養書を1冊読みましょう。

面接で「読書習慣がない」と答えると、知的好奇心が低いと見なされ、マイナス評価につながる可能性があります。たとえ普段読書をしていなくても、面接対策として1冊、志望業界に関連する本を読み込んでおきましょう。

どうしても時間がない場合は、要約サイトなどで興味を持った本を実際に手に取り、最も重要だと感じる章だけでも読むことをオススメします。ただし、要約だけで全て理解したように話すと、深掘りされた際に理解不足が見抜かれるリスクが高いため注意してください。

大切なのは、本の一部であっても自分の頭で理解し、自分の言葉で意見を語れるように準備しておくことです。

Q6. 面接で本の内容を細かく聞かれますか?

面接で、本の内容を細かく聞かれる可能性があります。 なぜなら面接官は、あなたがその本を本当に理解しているかを確認したいからです。

<質問例>

・「その本の主張に反論するとしたら?」

・「このテーマについて、あなたの考えと本の内容で異なる点は?」

対策としては、[特に感銘を受けた章][最も重要だと感じた教訓]など、本の中心となるテーマを自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。そのうえで、内容を踏まえて自分の考えを論理的に話せると、より好印象です。

まとめ

面接のために、無理に興味のない本を読むことはありません。

世の中には本当に多くの本があるので、普段本を読まない方でもピンとくるものがあるはずです。

そのため、自分が興味を持てる本を手に取って読んでみると、思わぬ発見があるかもしれません。

「最近読んだ本は?」と聞かれて書籍名だけ答えるのではなく、そこから何を感じたのか、どういったことを自分自身に活かせるかを答えることが大切です。

「面接のサポートをしてほしい」「自分とマッチしやすい企業が知りたい」「とにかく効率的に就活を進めたい」という就活生は就職エージェントneoを利用してみてください。

面接についての悩みや不安は、プロのアドバイザーに相談しよう

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就活エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「面接練習をやってみたけど合っているのかわからない…」「面接が不安…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。