●ブラック企業かどうかは[求人情報][企業説明会][面接]などから見極めることができる。

●ブラック企業を避けるためには、[就職四季報]や[ブラック企業リスト][企業の口コミ]を活用したり、就活エージェントに相談したりすると良い。

- 1 ブラック企業とは?

- 2 ブラック企業の特徴とは?

- 3 ブラック企業を見抜く3つの方法

- 4 ブラック企業を見抜く!オススメの情報源とは?

- 5 ブラック企業に関するよくある質問

- 5.1 Q1. そもそも「ブラック企業」ってどういう意味ですか?

- 5.2 Q2. ブラック企業の見分け方を教えてください。

- 5.3 Q3. 口コミサイトで「ブラック」と書かれていたら絶対避けるべきですか?

- 5.4 Q4. ホワイト企業との違いは何ですか?

- 5.5 Q5. 面接でブラック企業かどうかを見抜くコツはありますか?

- 5.6 Q6. 内定先がブラックかも…と感じたらどうしたらいいですか?

- 5.7 Q7. 「サービス残業」ってどこから違法になりますか?

- 5.8 Q8. ブラック企業を避けるために学生ができることはありますか?

- 5.9 Q9. ブラック企業が多いといわれる業界や職種はありますか?

- 5.10 Q10. 「ブラック企業リスト」はありますか?

- 6 就職エージェントneoを活用してブラック企業を避けた就活をしよう!

「働くならブラック企業は避けたい」と誰しも思いますよね?しかし、ブラック企業という言葉をきちんと説明出来る人は、それほど多くないのではないでしょうか。

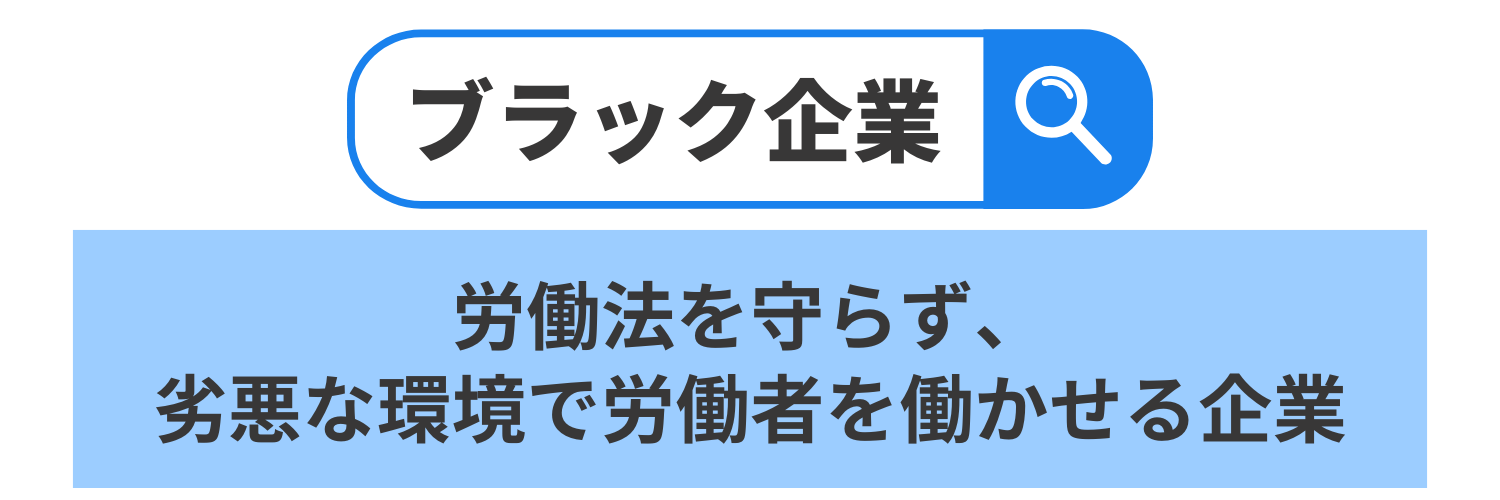

「ブラック企業」という言葉は、基本的には労働法を守らず劣悪な環境で働かせる企業を指すことが多いです。しかし、年々働く人や企業側の考え方、制度等が多様化してきたこともあり、定義づけが難しくなってきています。

あなたが入社後に楽しいと思いながら仕事が出来るように、本記事では「ブラック企業とはなにか?」と「特徴と確認方法」について紹介していきます。

ブラック企業とは?

一般的に、ブラック企業とは[労働法を守らず、劣悪な環境で労働者を働かせる企業]を指します。

厚生労働省では明確な定義は設けられていないものの、極端な長時間労働や過剰なノルマ、賃金不払い残業やパワーハラスメントなど、従業員の心身に深刻な影響を及ぼす企業がこれにあたるとされています。

このような企業に入社してしまうと、早期離職につながるリスクが高まります。そのため就活中は、企業の口コミや離職率、労働環境の実態をしっかり確認することが大切です。

ブラック企業の特徴とは?

近年、社会の多様化が進んでいるため、ブラック企業と感じる基準は人それぞれ異なり、一概に定義することが難しくなっています。そのため、周りの人がブラック企業だと感じても、自分にとって必ずしもそうとは限らないことを理解しておきましょう。

ここでは、上述の厚生労働省の定義をもとに、ブラック企業になり得る特徴を[働く上での軸]ごとに6つ紹介します。自分にあった企業選びの参考にしてください。

【特徴1】働き方

まずは[働き方]を重視する人に向けて、注意すべき特徴を7つ紹介します。

長時間労働を強いられる

企業は、時間外労働をおこなった場合、1.25倍以上の割増賃金を支払う義務があります。また、1か月60時間を超える時間外労働については1.5倍以上、法定休日に働かせた場合(休日労働)は1.35倍以上の割増賃金が適用されます。

ただし、業界や職種によっては、1日8時間を超えて働く代わりに他の日の労働時間を短くする変形労働時間制が適用される場合もあります。

企業によっては、1日10時間働く日があれば5時間の日もあるなど、柔軟な労働時間制度を採用しているケースもあります。このような場合、一概にブラック企業とは言えません。

しかし、1日15時間・20時間といった極端な長時間労働を強いられる場合は、ブラック企業の可能性が高いと言えます。

参考:厚生労働省/知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~

🔶確認方法

まずは求人情報を確認しましょう。ただし、多くの企業は求人情報に労働法に沿った時間を記載しているため、実際の勤務状況とは異なる可能性があります。そのため、正確な情報を知りたい人は、OB訪問を活用したり知り合いの先輩に質問したりすると良いでしょう。

また、SNSや口コミサイトでは、実際に働いている人の意見を参考にできることもあります。ただし、投稿内容が主観的な場合もあるため、複数の情報源を確認するようにしてください。

残業時間が多い

しかし特別条項付きの36協定を結んでいる企業では、繁忙期には年720時間(月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内)までの残業が可能です。

月80時間を超える残業は[過労死ライン]とされ、長期間続くと健康リスクが高まります。そのため、長時間の残業が常態化している企業には注意が必要です。

長時間労働:明確な法的定義はないが、一般的に月80時間以上の残業を超えると[過労死ライン]とみなされる。

そのため「残業がある=ブラック企業」とは限りません。しかし、長時間労働が常態化している企業の場合、注意が必要です。

🔶確認方法

求人情報には「残業月20時間以内」などと記載されている場合がありますが、実際の残業時間と異なることもあります。そのため、OB訪問を活用して社員に話を聞いたり、口コミサイトやSNSを活用して評判を調べたりなどすると良いでしょう。

また、厚生労働省のホームページから[企業の労働組合]や[労働基準監督署の指導履歴]を確認することも1つの方法です。

休日日数が少ない

休日日数は業界や職種によって異なりますが、労働基準法では[週1日以上の休日]を定めているため、企業は最低でも年間52日以上の休日を設ける必要があります。

厚生労働省の調査によると、令和5年の年間休日の平均は112.1日、1人あたりの平均は116.4日です。割合で見ると、年間休日が最も多いのは120~129日で35.8%、次いで100~109日が28.4%となっており、ほとんどの企業が年間100日以上の休日を確保していることがわかります。

参考:厚生労働省/令和6年就労条件総合調査

🔶確認方法

まずは求人情報を確認してください。多くの企業が休日日数を記載していますが、まれに記載がない場合もあります。そのような企業は、休日日数が105日前後か、それを下回る可能性があるため注意が必要です。

有給休暇が取得できない

しかし、本来、有給休暇の取得は労働基準法で定められた労働者の権利です。企業側が不当に制限することは許されていません。

実際、労働基準法では、入社から6か月経過し、8割以上出勤していれば有給休暇が付与されると定められています。さらに、年10日以上の有給がある労働者には、企業が最低5日以上の取得を義務付けることが法律で決められています。

つまり、最低ラインの5日すら取れない場合や、有給申請を拒否・妨害する企業は、労働基準法違反の可能性があるため、ブラック企業と判断できます。

🔶確認方法

求人情報や企業の公式ウェブサイトで有給休暇の取得実績や取得率を確認してみましょう。多くの企業は、過去数年分の有給取得率を提示しています。記載がない場合は、社員の人や口コミサイトから情報収集してみてください。。

参考:厚生労働省/年5日の年次有給休暇の確実な取得

休日に呼び出される

ただし、休日出勤後に代休が取得できなかったり、手当(割増賃金)が支払われない場合は注意が必要です。

実際、労働基準法では、法定休日に働いた場合、通常の1.35倍以上の賃金を支払うことが義務付けられています。これが守られていない企業は、ブラック企業と判断されるリスクが高いでしょう。

🔶確認方法

求人情報に「場合によっては休日出勤あり。その分平日に休暇取得可能」などと記載されている場合があります。そのため、休日出勤を避けたい人は求人情報をチェックしておくと良いでしょう。また、社員の口コミやSNS、企業の評判サイトから情報収集することでよりリアルな情報を得ることができます。

無理なノルマを課せられる

なかには、1人では到底達成できない売り上げ目標を課したり、ノルマ未達成を理由に減給や休日出勤などの厳しい罰則を与える企業も存在します。

こうした環境では精神的な負担が大きく、長く働き続けるのが難しくなるリスクがあります。

🔶確認方法

求人情報にはノルマについて詳しく記載されていないことが多いため、社員の口コミやSNSでの評判を確認してみましょう。また、企業説明会の際に「どんな目標設定がされていますか?」と聞くことで実態を探ることができるかもしれません。

始業数時間前に出社を強要

社会人にとって遅刻は厳禁ですが、始業の10~15分前に出勤することは一般的とされています。

しかし、自らの意思で出社しているときを除き、数時間前の出社を強要したり、始業前に強制的なミーティングや準備を課したりする企業はブラック企業の可能性が高いです。

🔶確認方法

企業の口コミサイトやSNSを活用して確認してみましょう。また、OB訪問や人事への質問の際に「1日のスケジュールはどうですか?」などと質問してみることをオススメします。

【特徴2】給料

続いては、働く上で[給料]を重視する人に向けて、注意すべき特徴を3つ紹介します。

残業代が出ない

また、『みなし残業』(※)として、あらかじめ給料に一定時間分の残業代を含めているケースもあります。みなし残業自体は違法ではありませんが、設定時間を超えた分については、追加で残業代を支払う必要があります。

🔶確認方法

社員の方や口コミサイトから確認をすると良いでしょう。求人情報では残業時間は記載されていても残業代まで記載されていないケースが多いため、注意しましょう。

また、みなし残業かどうかについては求人情報に書かれていることが多いため、事前に確認しておきましょう。働いた分だけ給料を受け取りたい場合は、みなし残業時間を超えた分の残業代が支払われるかどうかもチェックすることも大切です。

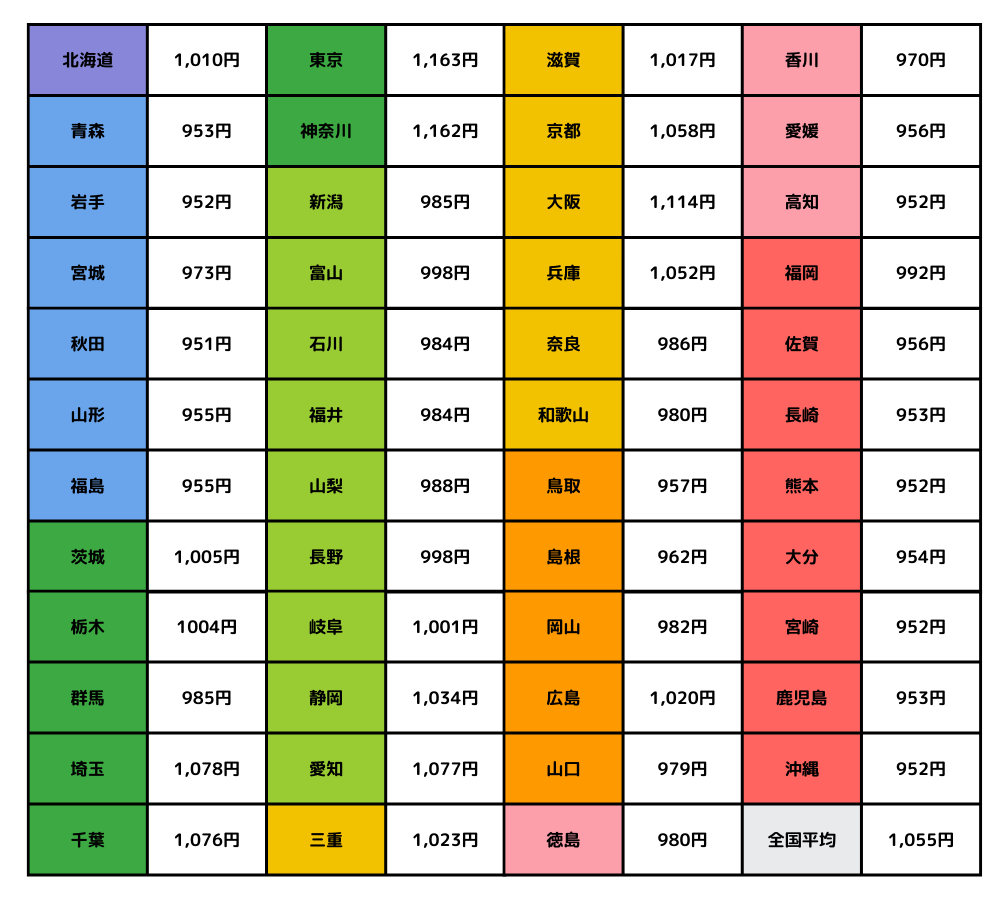

給与が最低時給を下回る

参考:厚生労働省/地域別最低賃金の全国一覧

参考:厚生労働省/地域別最低賃金の全国一覧 🔶確認方法

まずは、求人情報と上記のURLを確認しましょう。 そして、求人情報に記載されている給与を勤務時間で割り、最低賃金を下回っていないか確認してください。

昇給しない

そのため、成果を上げても昇給が全くない状態が何年も続く場合は、昇給制度に問題がある可能性があります。 企業によっては評価基準が不透明だったり、昇給の仕組みが整っていなかったりするケースもあるため、事前に確認が必要です。

ただし、実力主義の企業では成果に応じた昇給が基本となるため、昇給のタイミングが人によって異なる場合もあります。昇給しづらいからといってすぐにブラック企業と判断せず、評価制度や給与体系の仕組みをチェックするようにしましょう。

また、企業によっては学歴や勤続年数が昇給に影響する場合もあるため、こうした条件についても事前に把握しておくと安心です。

参考:厚生労働省/令和6年賃金構造基本統計調査速報

🔶確認方法

企業や職種によっては、求人情報やHPに記載がされている可能性もあるので、一度調べておくことをオススメします。もし記載がなければ、社員の方や口コミサイトから確認しておきましょう。

また、自分で計算して求めることもできます。昇給率を出すには、[昇給後の給料÷昇給前の給料]で計算してみてください。

例えば、昇給前の給料が240万円、昇給後の給料が300万円の場合、300÷240で1.25%となります。

【特徴3】職場環境

続いては、働く上で[環境]を重視する人に向けて、注意すべき特徴を6つ紹介します。

離職率が高い

厚生労働省の発表によると、一般的な企業の離職率は15.4%ですが、新卒社員に限ると、3年以内の離職率は新規高卒就職者で38.4%、新規大学卒就職者で34.9%と高めです。

もし、入社を希望している企業の離職率が50~60%など極端に高い場合は、職場環境に問題がある可能性もあります。離職率はあくまで目安ですが、慎重に判断する材料として活用しましょう。

参考:厚生労働省/ー令和5年度雇用動向調査結果の概況ー

参考:厚生労働省/新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します

🔶確認方法

まずは、求人情報を確認してみましょう。しかし、離職率を提示している企業でも、場合によっては入社後何年以内の離職率かまで記載していないことがあります。

その場合は、口コミサイトを利用してみてください。細かいパーセンテージまで理解している口コミサイトはそれほど多くはありませんが、就業状況を知ることはできるでしょう。

精神疾患の労働者が多い

そのため、精神的な理由で退職した人が多い職場は、労働環境に問題がある可能性が高いです。

🔶確認方法

口コミやSNSをチェックすると良いでしょう。精神疾患に関する具体的な投稿は少ないですが、退職者の口コミを確認することができればブラック企業かどうかの判断材料になります。

パワハラ・セクハラの常態化

以下のような企業では、従業員の精神的・肉体的な負担が大きく、離職率も高くなる傾向があるため注意が必要です。

・上司や先輩による理不尽な要求が当たり前になっている

・威圧的な態度や暴言が日常的に飛び交っている

・セクハラ発言や不適切な接触があっても、誰も問題視しない

🔶確認方法

SNSや口コミサイトで確認してみましょう。社員の人に直接聞いても良いですが、受け手側でないとわからないこともあるため、インターネット上の評判をチェックすることをオススメします。

[企業名 ハラスメント][企業名 上司の対応]といったキーワードで検索すると良いでしょう。

利益を上げられない社員に退職を促す

また、パワハラの一種として、達成がほぼ不可能なノルマを課し、社員に自主的な退職を促すケースも見られます。

🔶確認方法

口コミサイトを利用してみましょう。他にも面接などで会社に出向いた際に、社員の方の顔や対応を確認するのも1つの手です。職場環境が悪いと、社員の方の顔色が良くない場合や成績が社内に張り出されていることがあります。

過労死する人が出ている

🔶確認方法

企業名でニュースを検索したり、厚生労働省が公開している[労働基準関係法令違反に係る公表事案]を確認したりすることをオススメします。このサイトでは、各都道府県の労働局が公表した、労働基準法違反に関する事例を一覧で見ることができます。気になる企業がある場合は、事前に検索して実態を把握しておきましょう。

参考:厚生労働省/労働基準関係法令違反に係る公表事案

人間関係が良好ではない

・社員が疲弊し、職場の空気が重い

・教育・サポート環境がなく、困ったときに相談しづらい

・上司や経営者がワンマン運営をしている など

🔶確認方法

面接やOB訪問の際に、社員の人の様子や雰囲気を確認するようにしてください。例えば、[面接官や受付の人の対応は丁寧か?][目の前を通る社員の表情は明るいか?]といった点を確認することで、自分に合う環境か判断することができるでしょう。 人間関係は働きやすさに直結する大切な要素です。就職後に「こんなはずじゃなかった」とならないよう、事前にしっかり確認しておきましょう。 その場合は、口コミサイトを利用してみてください。細かいパーセンテージまで理解している口コミサイトはそれほど多くはありませんが、就業状況を知ることはできるでしょう。

【特徴4】自分の成長性

続いては、働く上で[成長性]を重視する人に向けて、注意すべき特徴を3つ紹介します。

上司に絶対服従

このような企業では、理不尽な命令でも従わなければ評価が下がったり、パワハラを受けたりするケースも少なくありません。

また、上司の意見が絶対で、従業員が委縮しているため、健全な議論や改善が生まれにくく、長時間労働や違法な業務命令が横行する可能性があります。

🔶確認方法

OB訪問や面接に行ったときに、実際の社員同士のやり取りを観察してみましょう。また、SNSや口コミサイトで社内の評判や雰囲気を知ることも有効です。

試用期間が長い

労働基準法では、上限が[原則1年]とされていますが、一般的には1~6ヶ月前後が目安とされています。

しかし、従業員側に大きな問題がある(勤務態度・協調性・スキル不足など)場合には、試用期間が延長される場合もあります。これは、あくまで[例外的な対応]であり、明確な理由や説明がなければ不当な引き延ばしと見なされることもあります。

たとえば、試用期間が終わった後も何年も正社員として扱われない、昇給や福利厚生が制限されたままの状態が続くような場合は、ブラック企業の可能性が高いと考えられます。

🔶確認方法

まずは、求人情報に試用期間の記載があるかどうかをチェックしましょう。さらに詳しく知りたい場合は、企業の口コミサイトなどで、実際に働いた人の声を参考にするのも有効です。

何年経っても仕事を任せてもらえない

もちろん、任される仕事は、スキルや経験に応じて変わっていくものです。しかし、何年経っても責任ある仕事を任せてもらえず、スキルアップの機会が得られないような環境であれば、注意が必要です。

このような企業では、[従業員を育てる]という意識がなく、従業員を使い捨てにしている可能性があります。

🔶確認方法

面接の場で、業務内容や昇進スケジュールについて質問することをオススメします。具体的には以下のような質問を通して、会社の育成体制やキャリアパスを確認してみると良いでしょう。

・「成長して会社に貢献していきたいのですが、入社後はどのような業務から任されることが多いですか?」

・「入社◯年目の社員は、どのようなポジションで働いていますか?」

【特徴5】福利厚生

続いては、働く上で[福利厚生]を重視する人に向けて、注意すべき特徴を4つ紹介します。

冠婚葬祭に出られない

本来、家族の結婚式や身内の不幸といった重要な場面では、会社側が柔軟に対応するのが一般的です。しかし、ブラック企業では、「人手が足りない」「休むと評価が下がる」「代わりがいない」 などの理由で、休暇申請を拒否されるケースがあります。

さらに、冠婚葬祭での休みが取りにくい企業では、有給休暇や私用での休みも取りづらい 傾向があります。

🔶確認方法

求人情報や口コミサイトを確認してみましょう。多くの企業が、求人情報の福利厚生欄や休日休暇欄に記載しています。また、口コミサイトも一緒に確認することで、実際に有給が取得できる環境があるのか知ることができます。

社会保険に加入させない

一般的に、従業員は企業に勤めると社会保険に加入します。社会保険とは、病気やケガ、老後の生活を支える重要な制度です。しかし、ブラック企業の場合は会社の負担を軽減するために社会保険に加入させないケースもあります。

本来、社会保険は一定の条件を満たせば企業側が導入手続きをおこなう義務があります。そのため、社会保険に加入させてくれない会社には注意が必要です。

🔶確認方法

求人情報と口コミサイトで確認しましょう。多くの企業が求人情報の[福利厚生欄]に記載しています。また、不安な場合は面接の際に「社会保険はいつから適用になりますか?」と質問するのもオススメです。

労働基準法に則ったルールがない

企業には、労働基準法にもとづいた[就業規則]を定める義務があります。労働基準法では、[10人の労働者を雇用している企業は以上の規則を作成し、労働基準監督署に届け出ること]が義務付けられています。

そのため、10人以上の従業員がいるのにもかかわらず就業規則が作成されていない企業は、ブラック企業と言えるでしょう。

🔶確認方法

就業規則は、入社時に渡される冊子や雇用契約書に記載をされていることがほとんどです。また[見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければならないとされているため、HPに記載されていることも多くあります。

通勤費が出ない(営業交通費が自費)

通勤費については、企業ごとに[全額支給][一部支給][一律支給]など対応が分かれますが、[営業交通費]については、業務にかかる経費であるため、基本的に全額支給が一般的です。

そのため、営業交通費を自費で負担させる企業は、ブラック企業の可能性があると言えるでしょう。

🔶確認方法

企業の求人票や採用サイトに記載されている[福利厚生]や[待遇]欄を確認しましょう。特に、営業職を希望する場合は、「営業交通費が会社負担かどうか」をしっかりチェックすることが重要です。

【特徴6】その他

最後に、働く際の軸ではありませんが、ブラック企業かどうかを考える上で重要な項目が3つあるので、紹介します。

違法な雇用契約

例えば、以下のような内容は違法または不当な可能性があります。

・管理職は残業代が発生しない

・契約が取れなければ〇〇をさせる

・◯年以上勤務しなくては損害賠償を請求する など

🔶確認方法

求人票の[待遇]や[福利厚生欄]に、不自然または聞き慣れない条件がないか確認しましょう。不明な点は、遠慮せず人事担当者に確認してください。

退職させない

ブラック企業では、退職の申し出をしても辞めさせてもらえなかったり、脅しや損害賠償請求をちらつかせて退職を引き止められるケースがあります。

🔶確認方法

口コミサイトを活用して、退職に関するトラブルがないかを確認しましょう。特に[退職理由]や[退職までの流れ]が記載されている場合は、よくチェックしてください。

自社製品や備品を自腹購入させられる

ノルマ未達を理由に自社製品を自腹で購入させる企業や、PC・携帯電話など業務に必要な備品を自己負担させる企業も、ブラック企業の可能性があります。

🔶確認方法

このような実態は求人票には記載されないことが多いため、口コミサイトや、知り合いの社員がいれば直接聞いてみるのが有効です。

ブラック企業を見抜く3つの方法

ここでは[ブラック企業を見抜く方法]を3つに分けてご紹介します。ブラック企業に就職しないためにも確認しておきましょう。

[求人情報]から見抜く方法

企業のHPや求人サイトに掲載されている求人情報の内容が不明確な場合、ブラック企業の可能性があります。特に、[給与]や[待遇]、[仕事内容]が曖昧な場合には注意が必要です。

これらの記載が曖昧な求人は、入社後に「思っていた条件と違った…」 というトラブルにつながる可能性があります。不明点があれば、事前に企業へ確認しましょう。

また、給与が同業他社と比べて極端に高い場合、みなし残業代が含まれている可能性があります。みなし残業自体は違法ではありませんが、「固定残業代を含む」などの表現がある場合は、残業代の扱いがどうなっているのかを確認しておきましょう。

加えて、頻繁に掲載される求人にも注意が必要です。長期間、同じ求人が掲載されている場合、[短期間で従業員が離職している=離職率が高い]可能性があります。

✓給与や仕事内容が不明確ではないか

✓求人が長期間掲載されていないか

[企業説明会]から見抜く方法

企業説明会では、就活生にメリットばかりをアピールし、ネガティブな情報を出さない傾向があります。特に、労働時間や休暇制度に関する説明が具体的でない場合、注意が必要です。

そもそも残業が少ない企業は、[具体的な残業時間]や、ノー残業デーの導入などの[残業なしにするための取り組み例]をあげて、残業が少ないことをアピールする傾向にあります。

反対に、残業や休暇制度について明確な説明がない場合は、実態が隠されている可能性があります。質問しても答えが曖昧な場合は、特に要注意です。

✓労働や残業時間に関する回答は具体的だったか

✓休暇制度の情報が提供されたか

「面接」から見抜く方法

面接に参加した際に、面接官の態度が高圧的だったり、面接時間が極端に短かったりする場合は注意が必要です。

🔶面接官の態度が高圧的な場合

面接官が高圧的だった場合、次の2つの可能性が考えられます。

①その面接官が普段から高圧的で、会社全体の風土も同様である。

高圧的な人物が面接官を務めているということは、[その人が社内で評価されている=会社の文化として認められている]可能性があります。こうした企業では、パワハラが見過ごされている可能性もあるため、慎重な判断が必要です。

②ストレス耐性をチェックするために、わざと高圧的な態度をとっている。

これは、入社後に強いストレス環境で働くことを前提としているケースです。「試されている」ということは、実際に入社後もそのような環境があるかもしれません。 高圧的な面接を受けた場合、その企業がどのような職場環境なのかよく確認することが重要です。

🔶 面接時間が極端に短い場合

面接時間が極端に短い企業も注意が必要です。もちろんその他の選考であなたの評価を終えているからという場合もありますが、短時間で面接を終わらせる企業は、以下のような傾向があります。

- 「とにかく人を多く採用できればいい」

- 「早急に人員を補充する必要がある」

このような企業は、採用する人のスキルや人柄を重視していない可能性が高く、入社後に雑に扱われるリスクがあります。 面接があまりにも簡単に終わった場合、その会社の採用方針を慎重に見極めましょう。

✓面接官の態度が高圧的なら、企業の風土や採用方針を疑う

✓面接時間が極端に短い場合は、大量採用・早期補充の可能性がある

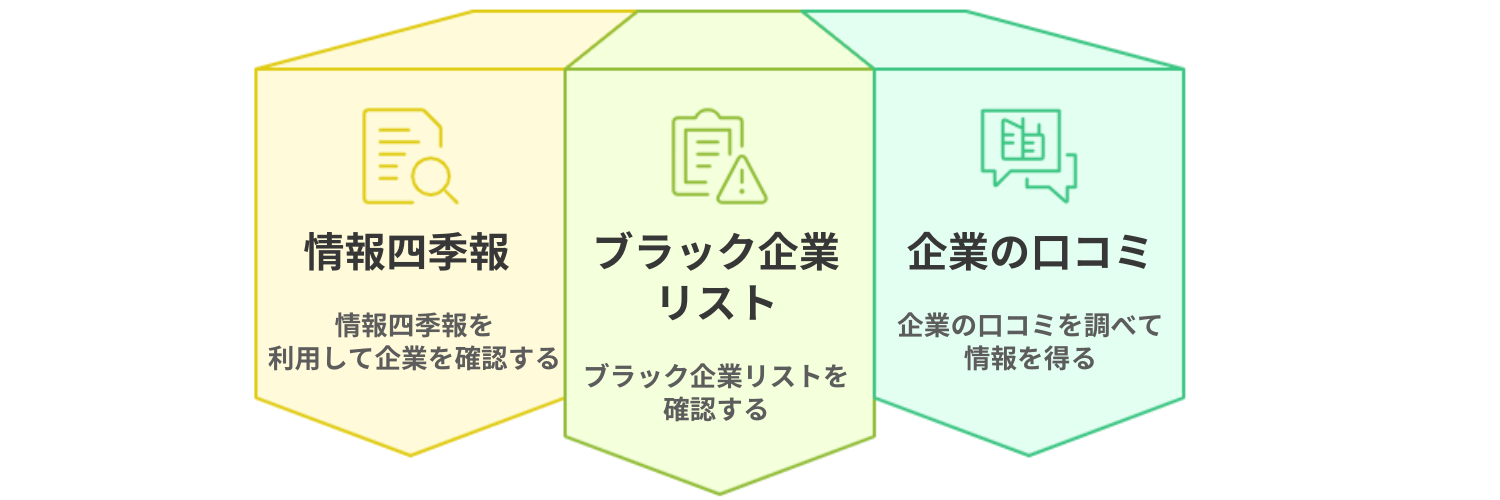

ブラック企業を見抜く!オススメの情報源とは?

ここでは、ブラック企業を見抜くための情報収集方法を紹介します。是非、参考にしてください。

「就職四季報」を活用する

ブラック企業を見抜く情報収集の方法として、[就職四季報]を活用する方法があります。

就職四季報には、約5,000社の[3年後離職率][有給取得率][平均年収][平均勤続年数][配属先]などが掲載されており、企業の実態を把握することに役立ちます。

特に、[3年後離職率]や[平均勤続年数]に注目すると、社員の定着状況がわかります。離職率が極端に高い、または平均勤続年数が極端に短い企業はブラック企業である可能性が高いです。

就職四季報は書店やWebサイトで購入できるため、気になる企業の情報を調べる際に活用することをオススメします。

「ブラック企業リスト」を確認する

厚生労働省が公表している[労働基準関係法令違反に係る公表事案(ブラック企業リスト)]を確認することも有効な手段の1つです。

このリストには、各都道府県労働局が公表した労働基準法違反をおこなった企業が掲載されており、具体的にどの企業がどんな違反をしたのかを知ることができます。

しかし、ブラック企業のすべてが掲載されているわけではないため、このリストだけで判断することは避けましょう。最終的には、自分で求人情報を確認したり会社説明会に参加したりなどして、総合的に判断するようにしてください。

「企業の口コミ」を参考にする

口コミサイトを利用することも、ブラック企業を見抜く1つの方法です。口コミサイトには、実際に働いたことがある人の生の声が投稿されているため、企業の雰囲気や実態を把握するのに役立ちます。

しかし、1つの口コミだけで判断しないようにしましょう。 人によって感じ方が異なるため、複数の口コミをチェックし、共通する意見が多いかどうかを確認することが大切です。

特に、「長時間労働が当たり前」「上司のパワハラがひどい」など、同様の指摘が複数見られる場合は、注意しておきましょう。

「就活エージェント」に相談する

ブラック企業を避けたい場合、就活エージェントに相談することも1つの方法です。

就活エージェントは、企業の採用情報や社内環境について詳しく把握しており、ブラック企業が紹介しないよう配慮されています。

そのため、「自分で調べてたけど不安…」「できるだけブラック企業を避けて就職したい…」という就活生は、就活エージェントを活用すると良いでしょう。

ブラック企業に関するよくある質問

就活を進める中で、「この会社、大丈夫かな?」「ブラック企業だったらどうしよう」と不安になることはあるでしょう。ここでは、多くの就活生が疑問に思うブラック企業について解説します。

Q1. そもそも「ブラック企業」ってどういう意味ですか?

明確な定義はありませんが、一般的には「従業員を酷使し、健全な働き方ができない企業」の総称とされています。 厚生労働省も法的な定義は設けていませんが、主に以下のような特徴が挙げられます。

- 極端な長時間労働や過度なノルマ

- 賃金不払い残業(サービス残業)やハラスメントの横行

- コンプライアンス意識の欠如

つまり、従業員を「育成して長く活躍してもらう財産」ではなく、「不具合があれば交換すればよい道具」のように扱う企業のことを指します。

Q2. ブラック企業の見分け方を教えてください。

求人票や説明会での[甘い言葉]や、ふと感じる[違和感]に注目しましょう。 特に以下のようなサインがある場合は注意が必要です。

- 求人票の給与幅が異常に広い

⇒ 例えば[月給20万~50万円]など。成果報酬への依存度が高く、収入が不安定な可能性がある

- [アットホーム][夢][感動]など、抽象的な言葉ばかりを強調する

⇒ 具体的な仕事内容や条件を曖昧にしている可能性がある

- 常に大量採用している

⇒ 離職率が高く、人材が定着していない可能性がある

- 選考回数が極端に少ない

⇒ 人柄や適性よりも、「とにかく人を集めたい」と考えている可能性がある

Q3. 口コミサイトで「ブラック」と書かれていたら絶対避けるべきですか?

参考にはすべきですが、鵜呑みにするのは危険です。 口コミは退職した人や不満を感じた人が書くケースが比較的多いため、内容がネガティブに偏りやすい傾向があります。

また、同じ「厳しい指導」でも、それを[パワハラ]と捉える人もいれば、[成長できる環境]と感じる人もいます。 1つの悪い口コミだけで判断するのではなく、『多くの人が共通して指摘している問題点(例:サービス残業が常態化しているなど)』があるかを確認しましょう。

Q4. ホワイト企業との違いは何ですか?

大きな違いは、[社員を守る仕組みが整っていること]と[法令順守の意識の高さ]です。

ホワイト企業(優良企業)は、[社員が心身ともに健康で働ける環境こそが、会社の利益につながる]と考えています。

そのため、福利厚生や研修制度が充実しているほか、残業時間の管理や有給休暇の取得促進など、働く環境づくりが制度としてしっかり整備されています。

また、利益率が高く経営が安定している企業が多いため、そもそも社員に無理をさせる必要がないという背景もあります。

Q5. 面接でブラック企業かどうかを見抜くコツはありますか?

面接では、面接官の態度やオフィスの雰囲気をしっかり観察してみてください。面接官は会社の顔でもあります。以下のような兆候がないかチェックしてみましょう。

- 面接官が高圧的、または明らかに疲弊している

- 質問に対して精神論で答え、具体的な残業時間や休日数を教えてくれない

- オフィスが不自然に静かで緊張感がある、または荒々しい声が聞こえる

面接は企業があなたを評価するだけでなく、あなたが企業を見極める場でもあります。

面接中に少しでも「何かおかしい」と感じたら、その感覚を無視しないようにしましょう。

Q6. 内定先がブラックかも…と感じたらどうしたらいいですか?

1人で悩まず、客観的な情報で判断しましょう。

まずは内定時に渡される[労働条件通知書]を細かくチェックし、基本給、固定残業代の有無、休日の規定などが求人票の内容と一致しているかを確認してみてください。

それでも不安が残る場合は、大学のキャリアセンターや就活エージェントに相談したり、OB・OG訪問でリアルな声を聞いたりして、より具体的な情報を集めることが大切です。

入社承諾後でも辞退は可能ですので、焦って決断する必要はありません。

Q7. 「サービス残業」ってどこから違法になりますか?

原則、1分でも働いた分の賃金が支払われない場合は違法です。

よく誤解されがちなのが「みなし残業(固定残業代)」です。 例えば「月40時間分のみなし残業代を含む」という契約であれば、40時間以内の残業代は給与に含まれていますが、40時間を超えた分は追加で支払われなければ違法(サービス残業)になります。

「みなし残業だから、どれだけ残業しても給料は同じ」という説明は、法的に正しくない場合が多いため注意してください。

Q8. ブラック企業を避けるために学生ができることはありますか?

大切なのは、[情報収集]と[自分の軸を持つこと]の2点です。 特にインターンシップに参加して、ネットには載っていない実際の雰囲気に触れるのが最も有効です。

また、「とにかくどこでもいいから内定が欲しい」という焦りは、ブラック企業の甘い誘い文句に引っかかる最大の原因になります。そのため、[これだけは譲れない条件(休日数や勤務地など)]を明確にし、冷静に企業を見極める視点を持つことが重要です。

Q9. ブラック企業が多いといわれる業界や職種はありますか?

構造的に、いわゆる[労働集約型]の業界はその傾向が強いと言われています。 一般的に、飲食、小売、宿泊、介護、一部の不動産やIT(下請け)などは、利益率が低く人手不足になりやすいため、長時間労働が発生しやすい環境にあります。

ただし、その業界のすべての企業がブラックというわけではありません。 業界全体のイメージだけで敬遠せず、企業ごとの取り組みや経営状態を個別にチェックすることが重要です。

Q10. 「ブラック企業リスト」はありますか?

はい、厚生労働省が公表しているリストが存在します。正式名称は「労働基準関係法令違反に係る公表事案」です。

これは労働基準法違反などで書類送検された企業をまとめたものです。掲載されている企業は、過去に重大な違反歴があるため、注意が必要です。

ただし、このリストに載っていない企業が必ずしも「ホワイト企業」というわけではない点も理解しておきましょう。

就職エージェントneoを活用してブラック企業を避けた就活をしよう!

ブラック企業を避けて就職するには、本記事で説明したブラック企業の特徴を覚えておきましょう。

「特徴はわかっても、自分ではブラック企業なのか判断がつかない..」という人は、プロのサポートを活用することをオススメします。

就職エージェントneoでは、専任のアドバイザーが個別面談を実施し、就活生1人ひとりの就活状況をお伺いしたした後に、状況にあったアドバイスの実施や希望や適性に合った企業の求人情報を紹介しています。

就活のプロがサポートするため、ブラック企業を紹介されることはなく、安心して就活することができます。

プロのエージェントと一緒に、あなたの強みを最大限に引き出しましょう!