●履歴書やESで自己PRを記入する際、文字数に指定がない場合は『300字程度』を目安にすると良い。

●自己PRの文字数が少なすぎて何を書くべきかわからない時は、『結論(強み)』と『エピソード(強みがあることを裏付ける内容)』の2つに絞って伝える。

●自己PRの文字数が多すぎて何を書くべきかわからない時は、[結論・エピソード・結果・意気込み]という4つの要素の中でも特に『エピソード』を深掘りし、具体的な説明を追記する。

- 「自己PRの記入欄に文字数の指定がない場合、何文字で書けばいい?」

- 「文字数によって自己PRに書くべき内容って変わるの?」

履歴書やESを作成している際に、上記のような疑問を感じる就活生は少なくないでしょう。

また文字数の指定があってもなくても、どのくらいの文量を書くべきか悩んでしまう人もいると思います。

そこで本記事では『文字数制限別の自己PRの書き方やポイント』を紹介しています。また150字・200字・300字・400字・600字ごとの自己PRの例文も掲載しています。

これから自己PRを作成しようと考えている就活生は是非参考にしてください。

自己PRのベストな文字数の目安とは?

自己PRを書く際、「どれくらいの文字数がベストなんだろう?」と悩んだことはありませんか?文字数が少なすぎると内容が伝わらず、多すぎると読み手に負担をかけてしまうこともあります。

ここでは、企業から文字数の指定がある場合とない場合に分けて、適切なボリューム感の目安をご紹介します。

指定がない場合は「300〜400文字」を目安にまとめよう

自己PRの文字数に指定がない場合は、[300〜400字程度]にまとめるのが理想的です。この文字数であれば、ESや履歴書にも収まりやすく、内容も簡潔かつ効果的に伝えられるため、読み手にとっても理解しやすいでしょう。

[結論→具体的なエピソード→成果や学び→入社後の貢献]という流れで要点を整理して記述することで、短くても印象に残る自己PRを作成できます。冗長にならないよう、伝えたいポイントをしっかりと絞り込む意識が重要です。

指定がある場合は「8〜9割」を目安に埋めよう

企業が自己PRの文字数を指定している場合は、目安として[8〜9割]を埋めるようにしましょう。

文字数が少なすぎると、「やる気がない」「思考が浅い」といった印象を与えてしまう可能性があります。一方で、文字数いっぱいに書きすぎると、読みにくくなったり、不要な情報が含まれてしまったりするリスクがあります。

例えば、[400字以内]という指定であれば、350〜380字前後を目安に調整することで、読みやすさと情報量のバランスが取れた自己PRになります。

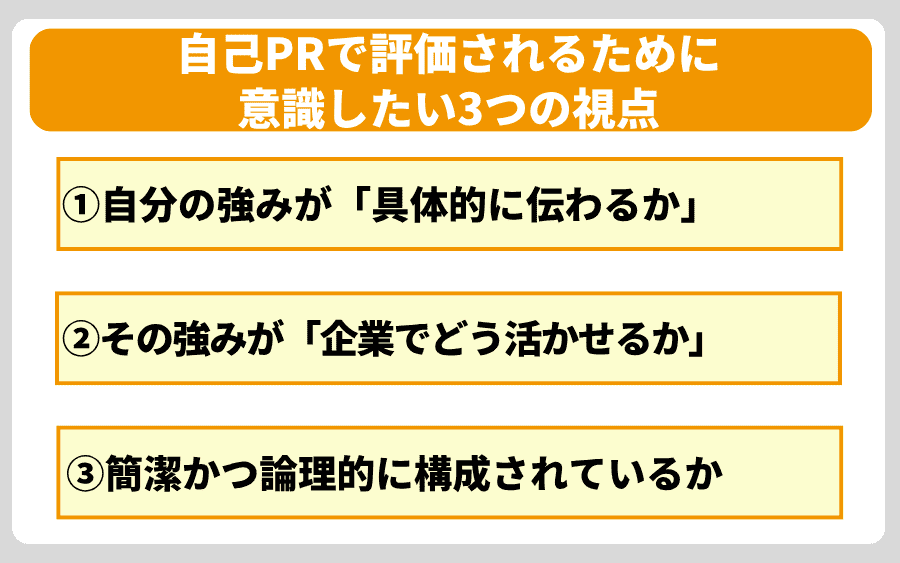

自己PRで評価されるために意識したい3つの視点

ここでは、自己PRをより魅力的に伝えるために意識したい3つの視点をご紹介します。採用担当者の視点に立った自己PRを作成できれば、他の就活生と大きな差をつけることができるでしょう。

①自分の強みが「具体的に伝わるか」

自己PRでは、自分の強みを誰もが理解できる形で示すことが不可欠です。[コミュニケーション能力が高い]や[責任感が強い]といった抽象的な表現だけでは、説得力に欠け、評価に繋がりにくくなります。

強みを説明する際は、具体的な経験やエピソードを交えることが重要です。どのような状況で、何を考え、どう行動したのかを明確にすることで、読み手はあなたの強みを納得しやすくなります。

②その強みが「企業でどう活かせるか」

具体性のある強みであっても、それが[入社後にどう活かされるのか]という視点が欠けていると、企業にとっての魅力には繋がりません。企業側が知りたいのは、「この人材が自社でどのように活躍してくれるか」という点です。

自己PRの最後には、[その強みを活かしてどのような貢献ができるのか]を一言でも加えることで、説得力がぐっと増します。職種や企業の特徴に合わせて、入社後のイメージを具体的に伝えることが大切です。

③簡潔かつ論理的に構成されているか

いくら内容が優れていても、読みづらい文章では伝わりにくくなってしまいます。自己PRは、[結論→根拠(エピソード)→結果・学び→企業での活かし方]という流れで、論理的かつ簡潔にまとめるのが理想です。

文字数に制限があるからこそ、回りくどい表現や重複した言い回しは避けましょう。[読みやすさ]も自己PRの重要な評価ポイントの1つです。伝えたいことを絞り、構成を意識してわかりやすく整理することを心がけてください。

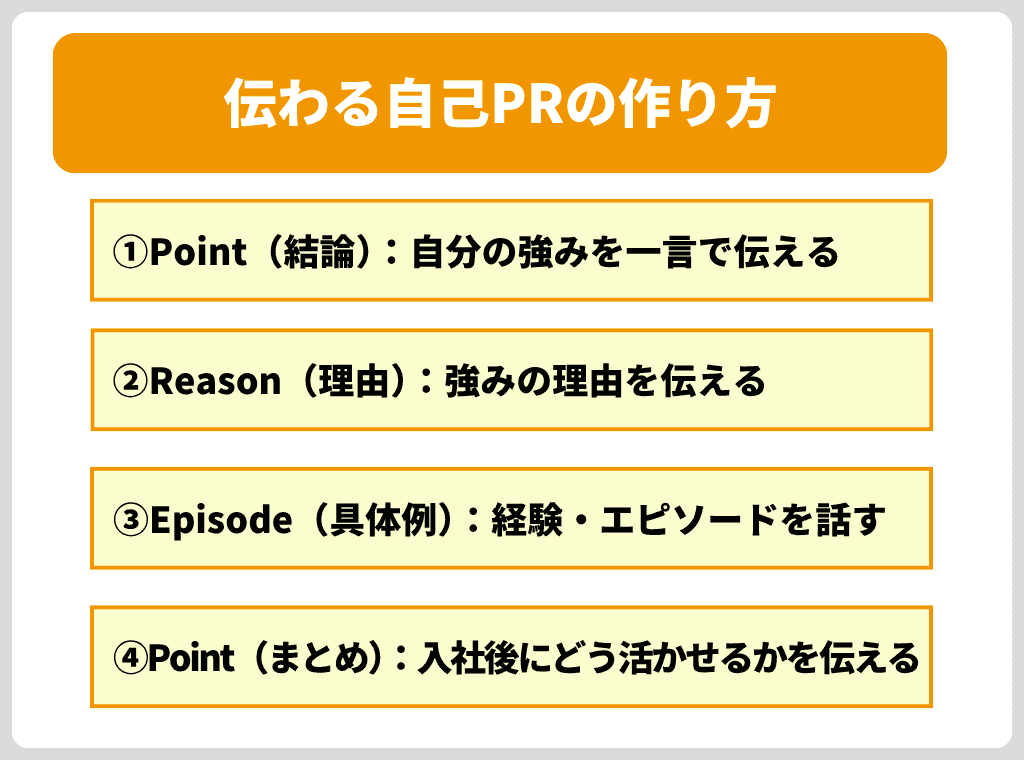

評価される自己PRは「構成」がカギ!伝わる自己PRの作り方

自己PRで重要なのは、何を話すかだけでなく、どう伝えるか、つまり[構成]です。話す順番や情報の整理の仕方によって、同じエピソードでも相手に与える印象や説得力は大きく変わります。

特に効果的なのは、[PREP法(Point→Reason→Episode→Point)]という構成です。これは論理的でわかりやすく、面接官の記憶にも残りやすい伝え方です。

ここでは、そのPREP法の各ステップについて詳しく解説します。

①Point(結論):自分の強みを一言で伝える

まずはじめに、自分の強みを簡潔に述べましょう。結論ファーストを意識し、「私の強みは行動力です」や「責任感を持って物事に取り組むことができます」といったように、一言で明確に伝えることで、聞き手の関心を惹きつけることができます。

面接官が話の冒頭で「この人は何を伝えたいのか」を把握できれば、その後の内容もスムーズに理解してもらえるでしょう。

②Reason(理由):強みの理由を伝える

次に、その強みを裏付ける[理由]を述べましょう。なぜその強みがあるのか、どのような場面でそれを実感したのかを簡潔に説明することで、説得力が増します。

例えば、「相手の立場に立って物事を考えるよう常に意識してきたからこそ、自然と周囲から“気配りができる”と言われるようになった」など、根拠のある理由づけを意識することが大切です。

③Episode(具体例):経験・エピソードを話す

自己PRの要となるこの部分では、あなたの強みを裏付ける具体的なエピソードや経験談を盛り込むことで、人物像をより鮮明に伝えることができます。エピソードはアルバイトや部活動、ゼミ、ボランティアなど、どのような内容でも問題ありません。

大切なのは、[どのような状況で][何を考え][どのような行動を取り][それがどう結果に繋がったか]を明確に記述することです。数字や周囲からの評価を加えることで、さらに説得力のある内容になります。

④Point(まとめ):入社後にどう活かせるかを伝える

最後に、これまでの内容を踏まえて、自分の強みが志望企業でどう活かせるのかをまとめ、「だから私は貴社でもこのように活躍できる」と締めくくりましょう。

例えば、「この行動力を活かし、変化の激しい業界においても柔軟に対応しながら、結果を出していきたいです」といったように、未来への意欲や貢献の意思を表現できると好印象です。

自己PRの詳しい書き方については以下の記事で紹介しているので、自己PRを考える際は是非あわせて確認してください。

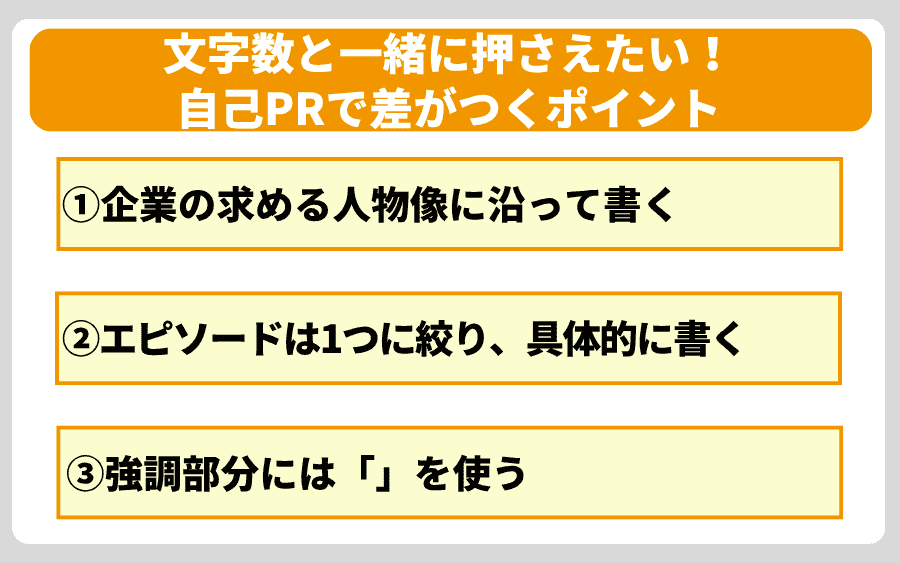

文字数と一緒に押さえたい!自己PRで差がつくポイント

ここでは好印象を残す自己PRを作成するためのポイントを5つ紹介します。これから自己PRを作成する就活生は以下のポイントを意識して作成してみてください。

①企業の求める人物像に沿って書く

企業は[自社の利益を生み出してくれる人材]を採用したいと考えているため、あなたがどんなに素晴らしい能力をアピールしても、その能力が志望企業や職種・業種で活かせない強みであれば、高評価を得ることは難しいです。

そのため、自己PRを作成をする際は、まず企業のホームページや採用サイトに掲載されている募集要項を確認し、志望企業が求める人物像や能力を把握してください。

その上で、企業のニーズに合った自分の強みやエピソードを考えましょう。

就活生の中には、複数のエントリー企業で同じ内容の自己PRを使いまわしている人もいるでしょう。しかし企業によって求める人物像は異なるため、エントリー企業それぞれのニーズに合った自己PRを作成するようにしてください。

②エピソードは1つに絞り、具体的に書く

自己PRで自分の良さをたくさん伝えたいという思いから、エピソードを複数記載している就活生もいるでしょう。しかし、限られた文字数で複数のエピソードを伝えようとすると、それぞれが薄くなってしまうため、基本的には1つに絞るのが効果的です。

また、エピソードが抽象的だと「本当にその強みを持っているのか?」と不信感を持たれてしまう可能性があります。

そのため、自己PRでは1つのエピソードを通して、自分がどのように感じ、どのような行動を取り、どんな結果や強みを得たのかを具体的に示しましょう。

③強調部分には「」を使う

採用担当者は1日に多くの自己PRを読むため、文章が長いと流し読みされてしまう可能性があります。しっかりと読んでもらうには、読み手の目を惹く工夫が必要です。

その1つとして、強調したい部分に「」や[]、『』といった鍵括弧を使うのがオススメです。

鍵括弧を使うことで自然にその部分が強調され、読み手の目に留まり印象に残りやすくなります。

ただし、使いすぎると逆効果になる場合もあるため、強みや将来の貢献についてなど、大事な部分のみに使いましょう。

【文字数別】自己PRの書き方と例文

ここでは、150字から800字までの文字数別に自己PRの書き方と例文を紹介します。企業ごとの指定やフォーマットに応じて、最適な文字量でアピールできるよう参考にしてみてください。

150字の自己PR例

(148文字)

200字の自己PR例

(200字)

300字の自己PR例

ゼミの4人研究チームでは意見の対立により進行が停滞したが、私は全員と個別に対話して背景を整理し、共通目的を再確認した。その上で各自の考えを織り込んだ折衷案を策定した。結果、議論時間は半減し、研究計画は1週間前倒しで完成、発表会では最高評価を獲得した。

さらに、専門性に応じた役割分担を設計して全員が主体的に貢献できる体制を整えたことで、研究の深度が増し、質疑応答でも追加質問に即答できた点が高く評価された。

この協調性とファシリテーション力を活かし、今後は組織の挑戦を加速させたい。あわせてデータ分析力も強化し、定量的根拠を示しながら関係者を巻き込むリーダーを目指す。

(299字)

400字の自己PR例

ゼミの4人グループ研究では意見の対立により議論が停滞していたが、私は全員と個別に対話し、各自の問題意識や重視する視点を整理した。その共通項をもとに研究目的を再確認し、役割と期限を再設計した上で折衷案を提示した。

また、週次ガントチャートを導入してタスクと進捗を可視化し、遅延リスクを早期に共有できる体制を整えた。この取り組みにより議論時間を短縮し、研究計画を1週間前倒しで完了させることができた。最終的に、発表会では指導教官から「チームワークの良さが際立っている」と最高評価をいただき、メンバーからも前向きな評価を得ることができた。

この経験を通じて、相手を尊重しつつ主体的に動き、成果最大化を図る姿勢と、意見を束ねる調整力を培った。今後はデータドリブンで意思決定を支援する力も磨き、より大規模なプロジェクトでこの強みを発揮したい。

(388字)

600字の自己PR例

大学のゼミでは、高齢者のソーシャルネットワーキングサービス利用をテーマに、4人チームで研究に取り組んだ。リーダーと他メンバーの意見対立により進行が停滞した際、私は全員と個別に対話し、背景や問題意識を整理した。共通目的を明確化した上で、両案を融合した第三案を提示し、合意形成を主導した。

その結果、研究は再始動し、200件超のアンケートと追加インタビューをまとめた論文を期限前に完成させ、学内発表会では最優秀賞を獲得した。進捗管理のためにガントチャートをも導入し、遅延を早期共有する体制を構築したことで、メンバーからも「進行の見通しが立ちやすくなった」と好評で、ストレス度は15%低減された。

また、回帰分析などデータ分析の基礎も独学で学び、年齢や利用動機との相関を示すことで結論の説得力も高めた。これらの工夫により、総作業時間を約20%削減し、他班平均を上回る成果を実現したことが大きな自信となった。

今後は、生成AIやデータベース管理といった新しい知識を積極的に吸収し、部門横断プロジェクトの橋渡し役として組織に価値をもたらしたい。多様なメンバーとの協働経験を積みながら、国境や背景を越えた合意形成を導く力を磨いていく。

(529文字)

800字の自己PR例

大学のゼミでは「高齢者のソーシャルネットワーキングサービス活用における課題」をテーマに4人で共同研究を進めたが、序盤は研究目的の優先順位や調査手法を巡って意見が割れ、議論が停滞した。

私は研究の質と納期を守るため、まずリーダーを含む全員と1対1で対話し、価値観・経験・懸念の3点をヒアリングした。得られた内容を「目的志向」「実現可能性」「新規性」の観点で整理し、ホワイトボードで可視化した上で双方の利点を統合する第三案を提示した。

また、各自の専門分野を踏まえた役割分担を再設計し、週1回の進捗共有会議とガントチャートによる工程管理を導入した。さらにオンラインホワイトボードを活用し、離席時でも議論の流れを確認できる環境を整えたことで、チームのストレス度を15%低減し、作業効率を約20%向上させた。最終的には、200件超のアンケート結果と5件の半構造化インタビューを分析した論文を期限1週間前に完成させ、学内発表会で最優秀賞を獲得した。意見の違いを前進の原動力に変え、多様な人材を巻き込みながら成果を最大化できた経験は、入社後の部門横断プロジェクト推進にも必ず活かせると確信している。

加えて、研究終了後も地域の高齢者向けスマートフォン講習会を自主的に企画し、複雑な操作手順を図解シートに落とし込むことで、参加者満足度を92%に高めるなど学外でも成果を出すことができた。

今後は、最新の生成AIを活用した要約ツールを試作し、メンバーの議事録作成時間を半減させるなど、テクノロジーを用いて協働プロセスを継続的に改善する姿勢を磨き、組織全体の知の循環を促進していく。将来的には、世代間のデジタル格差の解消にも取り組むことを目指している。そのためにも、現場の声に丁寧に耳を傾け、課題の本質を捉える力を一層高めていきたい。

(779字)

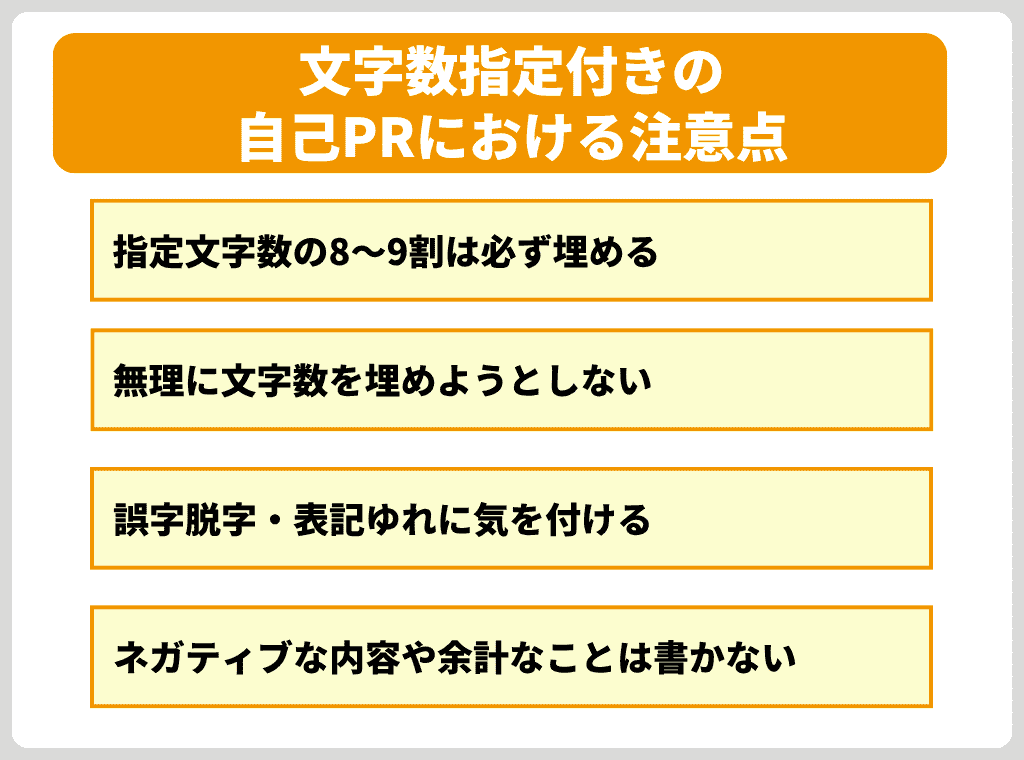

評価が下がるかも?文字数指定付きの自己PRにおける注意点

自己PRに文字数の指定がある場合、ただ埋めれば良いというわけではありません。見落としがちなポイントをおさえることで、伝わりやすさと印象アップの両立が可能になります。

ここでは文字数指定付きの自己PRにおける注意点について解説していきます。

指定文字数の8〜9割は必ず埋める

企業から文字数の指定がある場合は、目安として[8~9割]を埋めるのが理想的です。

なぜなら、文字数が少なすぎると「意欲が低いのでは…?」と懸念される一方、多すぎると「要点をまとめる能力に欠ける」といったマイナスの印象を与えかねないためです。

例えば、400字指定の場合、320〜360字程度が、熱意と簡潔さのバランスが取れた、最も効果的なボリュームと言えます。

この文字数の中に、以下4つの要素を盛り込むことで、効果的な自己PRを作成できます。

- 自身の強み(結論)

まず、自分がどのような強みを持っているのかを明確に提示します。

- 具体的なエピソード

その強みが発揮された具体的な経験や出来事を詳細に記述します。

- 学んだこと/得られた成果

エピソードを通じて何を学び、どのような成果を得たのかを明確にします。

- 入社後の貢献

その強みや経験を活かして、入社後にどのように企業に貢献できるのかを具体的に示します。

無理に文字数を埋めようとしない

文字数が足りないと感じても、同じ内容の繰り返しや回りくどい表現で無理に増やすのは避けましょう。かえって内容が薄まり、「論理性に欠ける」といった印象を与えてしまう可能性があります。

大切なのは、[最も伝えたい強み]と[それを証明するエピソード]を明確に定めることです。その上で、行動の背景にある思考プロセスや、具体的な成果、入社後の貢献といった要素を加えていけば、自然と適切なボリュームになり、情報の密度が非常に高い、説得力のある自己PRが完成します。

誤字脱字・表記ゆれに気を付ける

自己PRのような短い文章では、わずかなミスでも非常に目立ちやすくなります。例えば、「ございます」と「あります」のような文体の混在や、同じ言葉なのに漢字とひらがなが統一されていないといった表現のブレは、読み手に違和感を与える原因になりかねません。

こうした小さなミスをなくすためには、提出前に必ず複数回の見直しをおこなうことが不可欠です。可能であれば、第三者にも読んでもらい、客観的な視点からのフィードバックを得ることも効果的です。

誤字脱字の確認はもちろん、句読点の使い方や助詞の選び方、段落間の繋がりなども丁寧にチェックし、一貫性のある、質の高い文章に仕上げましょう。

ネガティブな内容や余計なことは書かない

採用担当者の心に響く自己PRを作成するには、記述内容を厳選し、ネガティブな要素や不要な情報を排除することが不可欠です。

自己PRにおいて、自己否定につながる表現や、職種・企業との関連性が薄い内容を含めてしまうと、以下のようなリスクを伴います。

- マイナス評価のリスク

自己否定的な表現は、自信のなさや課題解決能力の不足と受け取られかねません。また、企業が求める人物像と合致しないと判断される可能性があります。

- メッセージの希薄化

関連性の薄い情報は、本当に伝えたい強みやアピールポイントを曖昧にし、メッセージの焦点をぼやけさせてしまいます。

- 読解負担の増加

余計な情報が多いと、採用担当者が重要なポイントを見つけるのに余計な労力を強いられる可能性があります。

自己PRは、あなたと企業をつなぐ最初の接点です。ポジティブかつ効果的な内容に仕上げることで、採用担当者に良い印象を与え、次の選考に進める確率も高まります。

冗長な記述は避け、あなたの強みが最大限伝わるよう、内容を練り上げましょう。

自己PRの文字数に関するよくある質問

自己PRでは「どれくらいの文字数が適切なのか?」と悩む就活生も多いでしょう。ここでは、文字数に関する疑問に丁寧にお答えします。

文字数指定がない場合、自己PRは何文字くらい書くべき?

企業からの指定がない場合は、300〜400文字(または記入欄の8割以上)を目安にすると良いでしょう。

これくらいの分量があれば、自己PRに必要な[強み・エピソード・学び・企業での活かし方]のすべてを、無理なく盛り込むことができます。

逆にこれより短いと、[熱意が足りない][内容が薄い]と判断されてしまう可能性があるため注意しましょう。

▶詳しい解説は「指定がない場合は「300〜400文字」を目安にまとめよう」でおこなっています

文字数制限がある場合、どのくらい書くのがベスト?

指定文字数の8〜9割を埋めるのが基本です。例えば「400文字以内」の場合は、320〜360文字を目安にしましょう。ギリギリまで埋めようとしすぎると冗長になることもあるため、自然な文量で要点をまとめることが大切です。

▶詳しい解説は「指定がある場合は「8〜9割」を目安に埋めよう」でおこなっています

自己PRが文字数オーバーしてしまう時はどうすればいい?

まずは、繰り返し表現や冗長な言い回しを削ることから始めましょう。また、「〜することができる」などの言い回しは「〜できる」に言い換えるだけでも文字数を節約できます。言いたいことを削るのではなく、伝え方を調整する意識が大切です。

▶詳しい解説は「指定文字数の8〜9割は必ず埋める」でおこなっています

指定より大幅に短いとどうなる?

極端に短い場合、「やる気がない」「自己分析が浅い」と判断されるリスクがあります。例えば、400字指定で100字しか書かれていないと、評価が下がる可能性は高いでしょう。文字数は“伝える意欲”の表れでもあるため、できる限り適正な分量を埋めるよう心がけましょう。

▶詳しい解説は「無理に文字数を埋めようとしない」でおこなっています

まとめ

履歴書やESに記入する自己PRの基本的なフレームワークは同じですが、文字数によって含むべき内容は異なります。

文字数制限がない場合は300字を目安に、文字数制限がある場合は企業が指定した文字数に合わせて内容を修正するようにしてください。

もしも自身が考えた自己PRに自信が持てないのであれば、志望する企業の先輩社員や大学のキャリアセンター、就活エージェントに添削を依頼してみると良いでしょう。

自己PRに困っているなら、就活エージェントがあなたの魅力を一緒に言語化します

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就活エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「1人で自己PR用のESを作ってみたけど合っているのかわからない…」「自分の強みってこれかな…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。