●企業が面接で苦手な人について聞く背景には、『就活生の人柄・人間性を知るため』『苦手な人との関わり方を知るため』などの意図がある

●苦手な人について答える際には、自己分析を通して苦手な人を明確にする、自己PRと関連付ける、志望企業にマッチした内容にする、などを意識すると好印象を残せる

●苦手な人について答える際の注意点は、「苦手な人はいません」と答えない、「苦手な人とは関わりません」と答えない、必要以上に非難しない、ことである

面接では「苦手な人はいますか?」という質問をされることがあります。どんなタイプが苦手なのかというシンプルな質問から、「苦手な人が同僚にいた場合どう関わりますか?」という複雑な質問まで、内容は様々です。

人間は誰しも「この人苦手かも……」「あまり得意なタイプの人じゃない」と感じる人がいるものですが、それらを正直に答えることには抵抗がありますよね。「面接官からマイナス評価を受けそう…」「どんな風に伝えれば良い評価になるのかわからない」「正直に答えて良いの…?」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

このような人に向けて、本記事では企業側が苦手な人に関して質問する意図や正しい答え方、『好印象を残すコツ』などを詳しく解説します。

また、苦手なタイプ別の回答例も紹介しているため、面接を控えている人は是非参考にしてください。

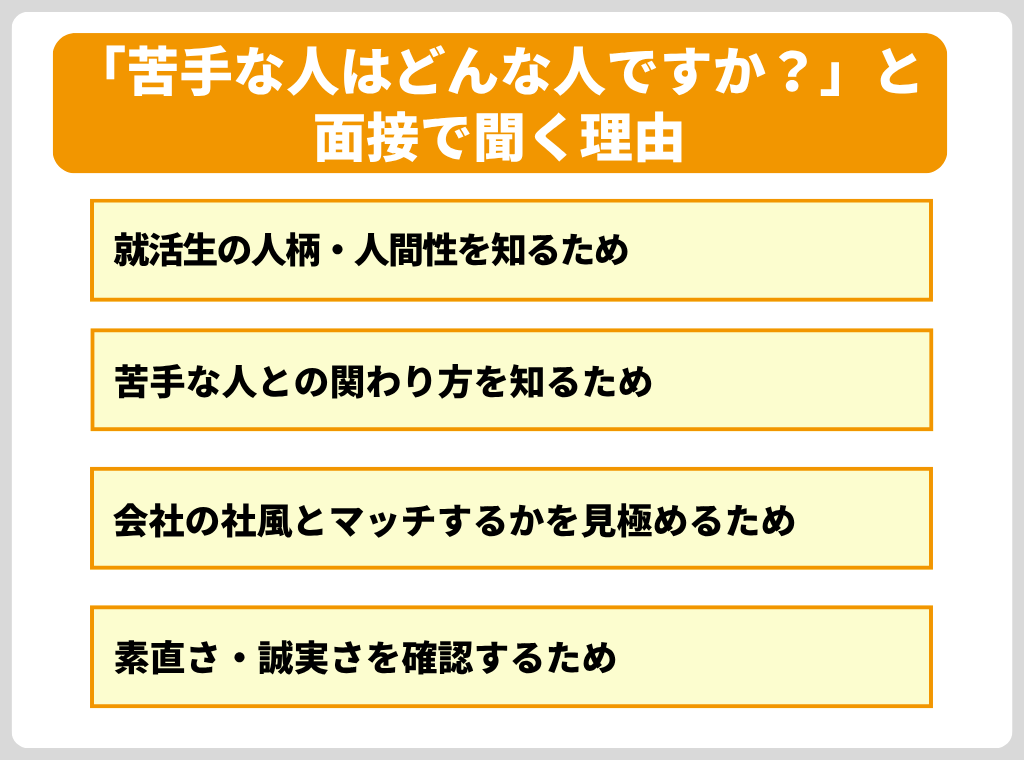

企業が「苦手な人はどんな人ですか?」と面接で聞く理由

面接で「苦手な人はどんな人ですか?」と尋ねられると、どう答えるべきか戸惑う就活生も多いでしょう。しかし、この一見答えにくい質問にも、企業側があなたの何を知りたいのか、明確な意図が存在します。ここでは、企業がこの質問をする意図を紹介します。

就活生の人柄・人間性を知るため

企業が面接で苦手な人を聞く1つ目の理由は、「就活生の人柄や人間性をより深く知るため」です。

自己PRや長所を尋ねる質問では、どうしても良い面をアピールしようとするため、その人の本質的な部分が見えにくいことがあります。一方、「どんな人が苦手ですか?」という質問には、ネガティブな一面や本音が表れやすく、就活生の価値観や感情の傾向が見えやすくなります。

つまり企業は、多角的な視点からあなたを理解し、本質的な人となりを見極めようとしているのです。

苦手な人との関わり方を知るため

企業が面接で苦手な人を聞く2つ目の理由は、[苦手な人との関わり方を知るため]です。

学生時代は、気が合わない人とは距離を置くことも可能だったかもしれません。しかし、社会人になると、仕事上の関係であれば、たとえ苦手意識があっても円滑なコミュニケーションを図り、協力関係を築く努力が求められます。

そのため企業は、あなたが苦手だと感じる相手に対し、どのように歩み寄り、関係を築こうとするかを知ることで、入社後の対人関係能力や職場での適応力を測ろうとしています。

つまり、この質問は、あなたの対人スキルや柔軟性を見極めるためのものと言えます。

会社の社風とマッチするかを見極めるため

企業が面接で苦手な人を聞く3つ目の理由は、「会社の社風とマッチするかを見極めるため」です。

例えば、体育会系の文化を重視している企業の面接で「体育会系のノリが苦手」と回答してしまうと、「入社しても馴染めないかもしれない」とミスマッチを懸念される可能性があります。

そのため、苦手なタイプを伝える際は、極端に否定的な表現や多くの人が当てはまるようなタイプは避けた方が良いでしょう。あなたの個性と、企業の求める人物像とのバランスを考えながら答えることがポイントです。

素直さ・誠実さを確認するため

企業が面接で苦手な人を聞く4つ目の理由は、[素直さ・誠実さを確認するため]です。

この質問に対し、あまりに理想的だったり、取り繕ったりした回答は、かえって不自然な印象を与えかねません。そのため「こんな人が苦手だったが、自分の接し方を見直した」「相手の考えを理解しようと努めた」といったように、そこから何かを学ぼうとした姿勢を示す方が、あなたの誠実さを伝える良い機会となります。

正直さと謙虚さを持って、ありのままの経験とそこから得た気づきを語ることができれば、人間的な深みとして評価され、好印象に繋がるでしょう。

「苦手な人は?」にどう答える?面接で聞かれた際の答え方

面接で苦手な人を聞かれた際は、以下のフレームワークに沿って答えていきます。

①結論

苦手な人についての質問に関わらず、面接では基本的に結論ファーストで答えます。

私が苦手と感じる人は「ネガティブな発言が多い人」です。

苦手な人を最初に伝えておくことで、面接官が就活生がこれから話す内容を理解しやすくなります。反対に、結論を述べずに、「○○な時に、□□された経験があり~」と話し始めてしまうと、「どんな人が苦手なの?」という疑問を持ちながら話を聞くことになり、理解してもらえない恐れがあるため注意しましょう。

②理由

苦手な人を簡潔に述べた後は、なぜ苦手だと感じるているのかという理由の部分を述べましょう。

なぜなら、ネガティブな人は、自分だけではなく周囲の志気も下げてしまうと考えているからです。

企業が面接で「苦手な人」を質問する意図でも紹介した通り、この質問には「就活生の人柄や人間性を知りたい」という意図があります。この理由の部分はあなたの人間性を表す重要な部分であるため、面接で答える際には忘れずに含めるようにしましょう。

③実際の経験(具体例)

次に、どのような経験から苦手だと考えるのかについて、エピソードを用いて具体的に説明します。

学生時代にカフェでアルバイトをしていたのですが、そのときに一緒に働いていた仲間がネガティブな発言をする人でした。嫌なことや面倒なことがあるとすぐに「〇〇するの面倒だな」「〇〇ってやる意味あるのかな」といった発言を繰り返していました。

エピソードはなるべく具体的かつわかりやすく説明するようにしましょう。そうすることで面接官が状況をイメージしやすくなり、共感もしてもらいやすくなるでしょう。

④苦手な人への関わり方

エピソードを具体的に述べた後は、苦手な人に対して、どのような関わり方をしてきたのかについて、説明しましょう。

そんなときは「その気持ちはわかるよ。でも〇〇をすることでお客様が気持ちよくお店を利用できるよね」というように、ポジティブな気持ちになれるような声掛けをしました。

繰り返しになりますが、企業が面接で苦手な人について質問する背景には、人柄や価値観を知りたいという他に、「苦手な人との関わり方を知りたい」という意図があります。面接官はこの部分を通して、入社後の人との関わり方をイメージするため、できるだけ具体的に伝えることが非常に重要です。

⑤入社後

最後に、入社後に苦手な人と関わる機会があった場合、どのように行動するかについて述べましょう。

入社後もネガティブな発言をする人がいるかもしれません。しかし、アルバイト時代でも実践してきた接し方をもとに、良い人間関係を構築していきたいと思います。

過去だけではなく未来の関わり方も説明することで、面接官は就活生の『入社後に苦手な人との関わり方』をよりイメージしやすくなります。また、入社後を見据えた前向きな回答をすることで、回答がただの悪口にならず、明るい印象で閉めることもできます。

「面接の質問」への答え方の詳細、注意点、面接官のタイプ別対策方法を知りたい人は下記の記事をご覧ください。

▼関連記事

・面接で好印象を残す答え方とは?頻出質問の回答例や面接官のタイプ別対処法も紹介!

面接で印象を下げない「苦手な人」の好印象な回答例

ここからは「苦手な人」を聞かれた際の回答例を苦手なタイプ別に10個紹介していきます。また、回答から想定できる追加質問も紹介しているため、どちらも事前にしっかりとチェックして、本番でスムーズに返答できるように準備しておきましょう。

ネガティブな人

以前、カフェでアルバイトをしていた際、仕事に対して否定的な意見が出ることがありました。そのような時こそ、対話のチャンスだと捉え、「大変だけど、これでお客様が喜んでくれると嬉しいね」というように、仕事の先にある価値や目標を共有することを意識していました。

このような経験を通じて、チームの一員として主体的に周囲と関わることの重要性を学びました。御社に入社後も、対話を通じてポジティブな職場環境を作り、チームの成果に貢献していきたいです。

- 相手が上司の場合でも声掛けはできますか?

- もし相手が話を聞いてくれないようなタイプだったら、どう対応しますか?

- ネガティブな発言に流されそうになったことはありますか?そのときはどう乗り越えましたか?

嘘をつく人

以前、学生時代のグループ課題でこの[信頼]の重要性を痛感した経験があります。メンバーの1人が「順調だ」と報告してくれていたのですが、提出直前になって、実は全く手つかずの状態だと判明しました。みんなで協力してなんとか提出には間に合わせましたが、本来の品質には届きませんでした。今振り返ると、彼も「遅れている」と正直に言い出しにくい、何らかの事情があったのかもしれません。

この経験から、私は個人の責任を問うだけでなく、チームとして問題を早期に発見し、誰もが安心して相談できる仕組みを作ることの重要性を学びました。

入社後も、定期的な進捗共有はもちろんのこと、日頃からオープンな対話を心がけ、問題が小さいうちに助け合えるチーム作りに貢献していきたいです。

- 進捗を確認する具体的な案はありますか?

- もし自分が進捗遅れで報告しづらい立場だった場合、どのように対応しますか?

- 嘘ではないが“ごまかし”のような発言があった場合、どう対処しますか?

時間にルーズな人

この課題意識を持つきっかけは、学生時代に委員会の委員長として、自身の管理の甘さを痛感した経験です。

当時、メンバーに依頼した資料の提出が中間締切から大幅に遅れたことで、なんとか最終提出には間に合ったものの、進行に余裕がなくなり他のメンバーを不安にさせてしまいました。

当初は彼の時間管理に課題を感じましたが、本当の原因は私のマネジメントにあったと気づきました。一方的に締切を伝えるだけでなく、相手の状況を尋ねたり、こまめに進捗を確認したりと、円滑に進めるための働きかけが足りていませんでした。

この経験から、個人の特性を前提とした上で、チームとして計画通りに成果を出すための仕組みを考えることの重要性を学びました。入社後もこの学びを活かし、丁寧なコミュニケーションと計画的なフォローで、プロジェクトの成功に貢献したいです。

- 時間にルーズな人に進捗を聞く具体例を教えて下さい。

- 逆に、ご自身が納期に遅れそうになった場合はどうしますか?

- 何度か働きかけても改善されない場合はどうしますか?

話を聞かない人

以前、学生時代のディスカッションの授業で、ある参加者が他の人の話を遮って持論を展開し、議論が一方的になりかけたことがありました。その際、私は「〇〇さんの視点も非常に重要ですね」と一度肯定した上で、「その上で、先ほど△△さんがおっしゃっていた点について、もう少し深掘りしませんか?」と発言し、議論の流れから外れてしまった意見に、話を戻すよう働きかけました。結果として、両方の意見を比較検討でき、議論が非常に深まった経験があります。

この経験から、私は誰もが安心して発言できる[場作り]と、議論を円滑に進める[進行管理]の重要性を学びました。

入社後も、この経験で培った多様な意見を引き出す力を活かし、チームの成果最大化に貢献したいです。

- 1対1の場合はどう対応しますか?

- 相手があなたより年上や立場が上の場合、どのように対応しますか?

- 議論が平行線になってしまった時、どのように対処しますか?

悪口を言う人

以前、アルバイト先の職場で、特定の個人の批判が会話の中心となり、全体の雰囲気が悪くなってしまったことがありました。そこで私は同調するのではなく、「〇〇さんの△△な点は、見方を変えれば□□という長所とも言えますよね」というように、対話を前向きな方向に転換するよう働きかけました。

この経験から、私はネガティブな空気に流されるのではなく、対話を通じてチームの健全な文化を主体的に築いていくことの重要性を学びました。

入社後も、表面的な関係だけでなく、互いを尊重し、建設的な意見交換ができるチーム作りに貢献していきたいです。

- チームの雰囲気を良くするために、他にどんなことを心がけていますか?

- 周りの人が悪口を言っている場面に居合わせたら、どうしますか?

- 悪口ではなく不満や相談にはどのように向き合いますか?

協調性がない人

以前、サッカー部で副部長を務めていた際、チーム全体の連携を高めたいという目標と、個人の技術を追求したいという1人の部員の考えが対立したことがありました。

当初は彼を注意するばかりで状況が改善しなかったため、彼の「個を高めたい」という向上心を尊重する方針に切り替えました。その上で、チーム内の不和を避けつつ、彼の「個の強化」とチームの「連携強化」を両立させるため、1対1の練習とミニゲームを組み合わせた新メニューを導入しました。

この経験から、私は一見対立する個人の目標と組織の目標を、工夫次第で両立させられること、そしてそれがチームの新たな強みに繋がることを学びました。

入社後も、この経験で培った多様な意見を統合し、チームの力に変える調整力を活かし、メンバー1人ひとりが輝けるチーム作りで貢献していきたいです。

- メンバー全員が納得できないケースが出た場合、どのような基準で決断しますか?

- 個人とチームの意見が対立した際に、どのように優先順位を判断しますか?

- 自分自身が少数派の意見を持ったときは、どう対応しますか?

挨拶をしない人

以前のアルバイト先で、挨拶が控えめな新人が周囲とのコミュニケーション不足から孤立し、結果として業務上の質問ができずにミスが頻発していました。

私はまず、毎日こちらから「〇〇さん、おはようございます。昨日の△△の件、ありがとうございました」のように、名前と具体的な一言を添えて挨拶することを続けました。すると、少しずつ相手の警戒心が解け、業務上の質問をしてくれるようになり、ミスが目に見えて減っていきました。

この経験を通じて、日頃の挨拶が、いざという時の[報連相]をしやすくするのだと学びました。

入社後も、一日も早くチームに溶け込み、誰もが円滑に連携できる風通しの良い職場環境作りに貢献していきたいです。

- 良いコミュニケーションとはどんなものですか?

- 相手が挨拶を返してくれない場合はどう対応しますか?

- チーム全体の挨拶を活発にするためにどんな働きかけをしますか?

優柔不断な人

学生時代のグループワークで、リーダーが良い企画案を1つに絞れず、計画が停滞してしまったことがありました。私は、リーダーが慎重に考えているからこそ悩んでいるのだと思い、判断の手助けになるよう、各案の良い点・悪い点と選ぶ基準を明確にすることを提案しました。

情報と判断基準を可視化したことで、チーム全員で客観的に比較検討ができ、最終的にリーダーは自信を持って1つの案に決断することができました。

この経験から、情報や判断基準を整理・構造化することが、迅速で質の高い意思決定に繋がるのだと学びました。

入社後も、困難な意思決定の場面に直面した際には、この経験で培った決断を支援する力を発揮し、チームの迅速かつ質の高い意思決定に貢献していきたいです。

- 様々な意見を取り入れることにどんなメリットがありますか?

- 意見が割れた場合、どのように最終判断をサポートしますか?

- 時間が限られる中で優柔不断な相手にどう対応しますか?

最低限の連絡をしない人

私は、ただ待つだけではリスクが高まると判断し、「〇〇さん、担当部分の進捗はいかがですか?もし何か詰まっている点や、手伝えることがあれば気軽に教えてくださいね」と、相手を責めずに、かつ協力する姿勢を示しながら連絡を取りました。

すると、「△△で苦戦している」との返事を受けてすぐに課題を共有・解決し、プロジェクトの遅延を未然に防ぐことができました。

この経験から、連絡がない時こそ、受け身で待つのではなく、こちらから積極的に働きかけることが、リスク回避とチームワーク向上に繋がると学びました。

入社後も、自身の報告・連絡・相談を徹底することはもちろん、周囲の状況にも気を配り、積極的にコミュニケーションをとることで、チームのプロジェクトを円滑に進めることに貢献したいです。

- 最低限の連絡ができないのはなぜだと思いますか?

- 連絡をしない人に対して具体的にどう対応しましたか?

マナーに欠ける人

なぜなら、1人ひとりの少しの配慮の欠如が、チーム全体の働きやすさや生産性を下げてしまうことに繋がりかねない、と考えるためです。

大学の研究室で、共有スペースの乱れが原因で作業効率が低下していました。この問題に対し、私は個人を責めるのではなく、「自分も含め、皆で意識を高めたい」という形で、共有ルールの再確認を提案しました。

その結果、全員の共通認識が生まれたことで研究室は常に整理整頓され、資料探しの時間も短縮され、皆が気持ちよく研究に集中できる環境になりました。

この経験から、チームが抱える問題の多くは個人を責めるのではなく、全員が納得できるポジティブな仕組み作りで解決できると学びました。

入社後も、自分の仕事に責任を持つことはもちろん、チーム全員が最高のパフォーマンスを発揮できるような、快適で生産性の高い環境作りにも積極的に貢献していきたいです。

- 研究室のルール作りの他に、チームの生産性を高めるために大切だと思うことは何ですか?

- ルールを決めた後も、特定の人だけが守ってくれない場合はどうしますか?

高圧的な人

学生時代のグループワークで、他のメンバーに対して強い口調で意見を押し通そうとする人がいました。その結果、他のメンバーが発言をためらってしまい、最終的に、十分な議論がなされないまま方向性が決定されてしまった経験があります。

その際、私は少しでも状況を改善したいと考え、「〇〇さんのご意見、とても参考になります。その上で、別の視点としてこういう考え方はいかがでしょうか?」といったように、相手の意見を尊重しつつ、他の意見も出しやすい雰囲気を作るよう努めました。

御社に入社後も、多様な意見が活かされる、風通しの良い環境づくりに貢献していきたいと考えています。

- 高圧的な人と意見がぶつかった場合、どう対処しますか?

- [意見を言いやすい環境]とは、具体的にどのような状態だと思いますか?

自己中心的な人

文化祭の実行委員を務めた際、あるメンバーの自分本位な行動で全体の進行に支障が出たことがありました。私はまずそのメンバーの考えを丁寧に聞いた上で、チーム全体の目標や各役割の重要性、そして協力体制の必要性を根気強く説明しました。その結果、そのメンバーも徐々に協力的な姿勢を見せてくれるようになりました。

この経験から、まず相手の考えを理解しようと努め、その上でチーム共通の目標を伝え、相手が納得して協力してくれるように働きかけることの重要性を学びました。御社に入社後も、常に周囲との円滑なコミュニケーションを心がけ、チーム全体の成果を最大化できるよう、対話と工夫を重ねていきたいです。

- 話し合いの際に心がけていたことはありますか?

- その経験で得た[対話と工夫の大切さ]を、当社の業務でどのように活かせると考えますか?

人によって態度を変える人

アルバイト先で、上司と後輩とで接し方を大きく変える先輩がいました。その人の態度は職場の雰囲気を悪化させ、チームの円滑な連携を妨げていると感じました。私はその方を直接的に注意するのではなく、まず自分自身が誰に対しても公平かつ誠実な態度で接することを徹底しました。

この経験から、周囲の行動に流されず、一貫した誠実さを示すことが、最終的にチーム全体の信頼関係に繋がると学びました。御社に入社後も、この信念に基づき、誰に対しても公平な姿勢で接することで、信頼される社会人として貢献したいです。

- その人とどのように関係性を保ちましたか?

- あなたのその行動によって、その先輩や周囲のメンバーに何か変化はありましたか?

- 当社のチームで働く上で、その[誰に対しても変わらない態度]はどのように貢献できると考えますか?

すぐに感情的になる人

大学のゼミ活動で、意見の対立から感情的になるメンバーがおり、議論が停滞してしまったことがありました。私はその場の雰囲気を改善するため、後ほど落ち着いたタイミングで「意見の違いは自然なことだし、冷静に話し合えばもっと良いアイデアが出るはずだ」と伝え、建設的な対話を促しました。

そのように伝えたところ、チームが落ち着きを取り戻し、議論が前進した経験から、どんな状況でも冷静な対話で解決策を探る大切さを学びました。御社に入社後も、この冷静な対応力を活かし、感情が高ぶった相手に対しても落ち着いて対話することで、チームの目標達成に貢献したいです。

- 自分が感情的になりそうな時、どうコントロールしていますか?

- [建設的な対話を促した]とのことですが、相手が全く聞く耳を持たないような状況だったら、どうしますか?

責任感がない人

学園祭の準備で、あるメンバーの作業が大幅に遅れていました。私はまず状況を確認して課題を特定し、他のメンバーと協力して作業を再分担することで、無事準備を間に合わせました。

この経験から、個々の役割を全うしつつ、チーム全体の進捗に気を配り、問題発生時には主体的に解決へ導くことの重要性を学びました。御社に入社後も、自身の責任を果たしながら、広い視野を持ってチームの成果達成に貢献したいです。

- そのとき、自分がどんなフォローをしましたか?

- あなたの考える[責任感]とは、自分の仕事をこなすこと以外に、どのような要素が含まれますか?

- [チーム全体の進捗に気を配る姿勢[を、当社の業務でどのように活かせると考えますか?

気分屋な人

大学のサークル活動で、普段は協力的でも、時折些細なことで不機嫌になり、周囲との間に溝を作ってしまうメンバーがいました。周囲もその人の顔色をうかがうようになり、他のメンバーが自由に意見を言い出しにくい状況になることもありました。

私は常に冷静かつ公平な態度を保ち、そのメンバーが落ち着いている時に積極的にコミュニケーションを取ることで、関係改善に努めました。

この経験から、周囲の感情に左右されず、相手に配慮しながら粘り強く関係を築くことの重要性を学びました。御社に入社後も、この経験で培った冷静さと対話力を活かし、チームの目標達成に貢献したいです。

- 気分に波がある人に、どのように声をかけていましたか?

- もし、あなたの働きかけにも関わらず、状況が改善しなかった場合、他にどのような対応を考えますか?

- その経験で得た[安定したコミュニケーションの重要性]を、当社の業務でどのように活かせると考えますか?

先延ばしをする人

ゼミの発表準備中、資料作成が遅れていたメンバーに対し、私はまず課題をヒアリングしました。そして、作業を一部引き受け、スケジュールを再調整することで、質の高い資料を期限内に仕上げました。

この経験から、個々の役割を超え、チーム全体の進捗を見据え、問題には早期に主体的に対応する重要性を学びました。御社に入社後も、この経験で培った計画性と周囲への働きかけを活かし、チームの目標達成に貢献したいです。

- 先延ばしを防ぐために工夫していることはありますか?

- [進捗に気を配り、働きかける力]を、当社の業務でどのように活かせると考えますか?

「苦手な人」という難しい質問に自分らしく自信を持って答えるには、深い自己分析で自分軸を整理しておくことが重要です。また、面接での伝え方次第で、印象や評価は大きく変わります。

「自己分析のやり方がわからない…」「面接対策は何をしたらいいの?」と悩む人は、現場で働く先輩社員が、就活のモヤモヤに本音で回答している、以下の記事も参考にしてください。

💡 あわせて読みたい

現場で働く先輩社員が、就活のモヤモヤに本音で回答!【自己分析・面接編】内定者はどう答えた?「苦手な人」のES・面接回答例

ここでは、実際の内定者によるES・面接での回答例を紹介します。「自分ならどう答えるか?」を考えるヒントとして、是非参考にしてください。

<三菱商事パッケージング(22卒)>

引用:Unistyle/エントリーシート(営業)

Q.苦手な人はどのようなタイプの人ですか。 また、そういった苦手なタイプの人に、あなたはどのように接しますか?

A.私が苦手だと感じるのは、「何かに対して本気で取り組んでいる人を嘲る人」です。

理由としては、本気で取り組んでいる人に対しての努力を否定し、努力している人の取り組みを阻害してしまうと考えるからです。

私のゼミは個人で研究に取り組み、アンケート調査を行いました。ですが、回答者の目標人数が多く、達成が困難でした。諦めずに回答を集め、後輩へ協力してもらうための呼びかけや、先輩に回答の収集についてアドバイスを聞いていました。そんな様子を見ていた友人に、「必死すぎ」と言われました。そこで私は「目標に対して頑張って行動していて、辛いとも感じていないのに…」と努力を否定されたと感じてしまいました。ですが、本気で物事に取り組むことは悪くないと考え、立ち直り、回答を集め続けました。その友人には努力して目標を達成したことを伝え、私は必死に物事を取り組んで成果を出す性格であると、性格の違いを認識してもらいました。

<集英社(20卒)>

引用:Unistyle/エントリーシート(総合職)

Q.あなたがもっとも苦手なのは、どういうタイプの人か教えてください。

A.私の苦手なタイプは「黙っている人」だ。話し合いの場等で発言せず黙っている人が苦手である。私は周りの反応を恐れず積極的に発言する「喋る人」である。しかし話し合いでは喋る人の意見が優位になっては、他の人の意見が反映されないからだ。より良い結果のため、こちら側から尋ねたりして全員が喋る人になる環境作りをしたい。

面接で「苦手な人」を答える際に好印象を残すコツ

面接で聞かれる「苦手な人は?」の回答次第で、あなたの人柄や考え方、職場での適応力をしっかりアピールできるチャンスにもなります。ここでは、就活生が面接で好印象を残すために意識したいポイントを6つ紹介します。

自己分析で苦手な人を明確にする

「なんとなく苦手だな…」という曖昧な感覚のままでは、面接で[苦手な人]について効果的に答えるのは難しいでしょう。面接官は、この質問を通じてあなたの人柄や仕事への向き合い方、自己理解の深さを見極めようとしています。そのため、具体的な回答を準備することが不可欠です。

まず、自己分析を通じて、どのようなタイプの人に苦手意識を感じやすいのか、その理由は何なのかを明確にしましょう。

特に過去の困難な経験を振り返り、「どんな相手にどう感じ、どう行動したか?」を深掘りすることで、苦手な人の特徴や自身の価値観が見えてくるはずです。。

面接では、苦手なタイプについて、[なぜそう感じるのか]という具体的な理由と、[そのように感じる相手とどのように関わってきたか]という経験や考えをセットで伝えることが重要です。そうすることで、あなたの自己分析の深さと、課題への向き合い方を示すことができ、納得感のある回答に繋がります。

1つのタイプに絞って具体的に話す

「空気が読めない人も、感情的な人も、時間にルーズな人も苦手です」といったように、苦手なタイプを複数挙げてしまうと、面接官に「人と協力して働くことが苦手なのでは?」「相手を受け入れる柔軟性がないのかも」といったネガティブな印象を与えかねません。

そのため、答える際は苦手な人のタイプを1つに絞り、その理由を具体的なエピソードと共に伝えることが重要です。

例えば、「なぜそのタイプが苦手なのか」という理由に加え、「その人と関わった際の具体的な出来事」や「その時にどう感じたか」といった背景を丁寧に説明することで、単なる好き嫌いではなく、あなたの価値観にもとづいた回答であると伝わり、説得力が増します。

自己PRの内容と関連付ける

面接での回答は、一貫性が非常に重要です。自己PRで「私の強みは計画性です」とアピールしたにも関わらず、苦手な人として[細かくスケジュールを立てる人]を挙げてしまうと、本当にその強みがあるのか疑われてしまいます。

そのため、苦手な人を答えるときは、できるだけ自己PRと矛盾しない内容を選ぶのがコツです。具体的には、自己PRでアピールした強みと正反対の特徴を持つ人を苦手なタイプとして挙げると、一貫性が生まれて納得感のある回答になります。

例えば、自己PRで[前向きな姿勢]を強みとしているなら、苦手な人として「ネガティブな発言で周囲の士気を下げる人」と答えると自然な流れになります。

このように、苦手な人と自己PRをリンクさせることで、あなたの人物像に一貫性が生まれ、アピールしたい強みがより一層際立つでしょう。

具体的なエピソードと対処法をセットで伝える

面接で「〇〇な人が苦手です」とタイプを述べるだけで終わってしまうと、「単なる好き嫌いで人を判断している」「協調性に欠けるのでは」といった、ネガティブな印象を与えかねません。

面接官が知りたいのは、苦手意識の有無よりも、その状況にあなたがどう向き合い、どう対処したかという点です。

面接では、自分の経験に基づく[具体的なエピソード]と[前向きな工夫・改善の姿勢]をセットで伝えるようにしましょう。

志望企業にマッチした内容を伝える

企業は採用活動を通して自社にマッチする就活生を探しています。

そのため、面接で聞かれる質問には全て、志望企業の業務や人間関係で活かせるものを選ぶというのが基本です。

つまり、苦手な人も志望企業の社風や価値観に合うものを選んだ方が高評価に繋がりやすいということになります。

例えば「自ら新しいことに挑戦しようとしない人が苦手です」と答えた場合、志望企業が若手社員にも裁量権を与える社風の企業であれば「この就活生はうちの社風に合いそうだな」と良い印象を持ってもらえるはずです。

そのため、本当に苦手な人を伝えるのでなく、企業研究を十分におこなった上で志望企業にマッチするような内容を答えるようにしましょう。OB・OG訪問やインターンシップへの参加は、よりリアルな社風を知ることができるためオススメです。

学びや成長に繋げる

面接で苦手な人について話す際、最も大切なのは、その経験をどのように自分の成長に繋げたかをしっかりと伝えることです。

そのため、[その人とどう向き合ったか][関係性を改善するためにどんな工夫をしたか]、そして[そこから何を学んだか]といった “ 前向きな視点 ” や “ 自分なりの気づき” を添えて締めくくることが重要です。

「ネガティブな発言を繰り返す人が苦手だったが、自分の言葉や態度が相手に与える影響を考えるようになった結果、声かけの仕方や接し方を工夫するようになった。そのことで、相手との関係が少しずつ改善し、チームの雰囲気にも良い影響が出た。この経験を通じて、自分の関わり方次第で周囲の空気や相手の行動も変わることに気づき、今後も1人ひとりに合わせた柔軟なコミュニケーションを心がけたいと考えている。」

→経験をポジティブに転換できるように意識した例文です。

また、[その経験を経て、自分にも改善すべき点があったと気づいた]といった自己内省の視点を入れると、より謙虚で成長意欲のある印象を与えることができます。相手が苦手だから避けるのではなく、[相手の立場に立つ姿勢を身につけようと努力した][自分の視野を広げるきっかけになった]など、苦手な状況も前向きな成長に変えていく柔軟さをアピールできるとベストです。

面接で「苦手な人」を答える際の注意点

ここからは、面接で苦手な人について答える際の注意点を5つ紹介していきます。

「苦手な人はいません」は避ける

自分をよく見せようと「『苦手な人はいません』と答えれば良い」と考える人もいるでしょう。しかし、それはマイナス評価に繋がる可能性が高いのでおすすめできません。

苦手な人が1人もいないというのは、現実的ではないからです。

苦手な人はいませんと答えたら「良い人に見られたくてウソをついているのでは?」「考えていなくてごまかしているな」といったマイナス評価に繋がるリスクがあります。

また、もし本当に苦手な人がいなくても「何も考えていないのかな」と評価が下がってしまう可能性もあります。そのため、本当に苦手な人がいなくても、何らかの回答を用意しておくべきでしょう。

面接官はあなたの苦手な人を知りたいのではなく、苦手な人にどう対処するのかを知りたい、ということを理解しておくことが大切です。

「その人とは関わりません」といった答え方はしない

「苦手な人とは関わりません」「苦手な人とは距離を置くようにしています」といった答え方は避けるようにしましょう。

学生時代はそのような対処が通用したかもしれませんが、社会では通用しません。

上記のように答えてしまうと「嫌なことから逃げ出すタイプなのかな」「やりたくないことはやらないのか」「入社後に苦手な人と関わらなければならないことになり、早期退職してしまうのでは..?」と判断される可能性が高くなります。

企業は、『苦手な人と関わることを前提として、どのような働き方ができるのか』ということを知りたいため、「苦手な人とは一定の距離を保ちます」などといったネガティブな対応は避けるようにしましょう。

苦手な人を非難しすぎない

苦手な人を聞かれた際、その人を必要以上に非難してはいけません。また、苦手な理由を述べる際には、言葉選びに気を付けるようにしましょう。

例えば、時間にルーズな人を苦手だと答える場合、「苦手な人は時間にルーズな人です。言われた時間を守ることは子どもでもできることだし、何で守れないか全く理解できないからです。」というように突き放した理由では、面接官に納得してもらえません。

理由を述べる際には、「時間を守れない人がいることで、予定通りに物事を進められず、多くの人に迷惑をかけることで組織全体の雰囲気が悪くなってしまうからです」というように納得のいく理由と柔らかな言葉選びを意識してください。

その人が悪いから、とするのではなく、『自分はどのように感じるから苦手なのか』という視点で考えるようにしましょう。

ネガティブな発言のまま終わらせるのではなく「どう対処したのか」「どうやって問題を解決したのか」などポジティブな結論に変換して終わらせましょう。

個人を特定できるような言い方は避ける

苦手な人について話す際は、実名はもちろん、[高校時代のAさん]や[〇〇ゼミの△△先生]といった、個人が特定できるような言い方は避けましょう。

面接官が知りたいのは、あなたの価値観やコミュニケーションスタイルであり、他者への不満ではありません。個人攻撃と受け取られてしまうと、あなたの持つ本来の良さが伝わらなくなってしまいます。

そのため、苦手な人物像は[感情的になりやすいタイプ]や[自分の意見を一方的に押し通すタイプ]のように、個人ではなく、あくまで一般的な[タイプ]として表現するのがポイントです。この質問は、あなた自身の成長や工夫をアピールする機会だと捉え、建設的な回答を心がけましょう。

容姿や変えられない特性に言及しない

[苦手な人]を説明する際、相手の容姿、年齢、国籍、障がいといった、本人の努力では変えられない個人的な特性に言及することはNGです。

社会人になると、年齢・性別・国籍・バックグラウンドの異なる人と協働する場面が多くあります。そのため、個人の変えられない特性を苦手な理由として挙げてしまうと[相手の立場に配慮できない人][多様な人と働くことに抵抗がある人]とマイナスな印象を与えてしまうでしょう。

苦手な人について話す際は、相手の変えられない属性ではなく、コミュニケーションスタイルや価値観の違いといった“行動面”や“接し方”にフォーカスするようにしてください。

まとめ

本記事では、企業が面接で「苦手な人」を質問する意図や答え方、好印象を与えるコツを紹介してきました。

面接では「苦手な人」について聞かれることも少なくありません。マイナス評価にならないように「苦手な人はいません」と答えてしまいがちですが、かえって逆効果です。また、苦手な人がいることだけ伝えるのも、評価を下げる原因になります。

面接官が知りたいことは、苦手な人ではなく、「なぜ苦手なのか(就活生の人柄や人間性)」「苦手な人とどのように関わるのか」という部分です。

このことをしっかりと理解した上で、スムーズに答えられるように対策をしておきましょう。

面接を通過するためには想定質問への対策として、答え方を知るだけではなく、マナーの習得や事前の練習も必要です。以下では面接対策に関する記事を掲載しています。是非参考にしてください。

「どんな人と言われる?」に困ったら?エージェントがあなたの魅力を一緒に言語化します

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就活エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「面接に不安を感じる…」「どうやったら自分の魅力を伝えられる?」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。