●出版業界で求められる人物像は[文章力がある][コミュニケーション能力がある][異なる価値観・立場の人と強力して物事を進められる][創造力や企画力がある][チャレンジし続ける忍耐力がある]のいずれかを満たす人である。

●出版業界の自己PRは[強み⇒エピソード⇒結果・学んだこと・入社後どう活躍できるか]の順番で書くと良い。

●出版業界の志望動機では[なぜ出版業界なのか][なぜこの出版社なのか]をアピールする。

「出版業界って華やかそう!」というようなイメージを抱いている人は多いと思いますが、1つの出版物を完成させるには想像以上に地道な作業がたくさんあります。

選考を受ける前に出版業界の仕事内容についてしっかり把握しておかないと入社後のミスマッチに繋がってしまう可能性もあるでしょう。

そのため本記事では出版業界の業界研究をしたいと思っている人に向けて、業界の動向や仕事内容、求める人材像、志望動機・自己PRのポイントを紹介しています。

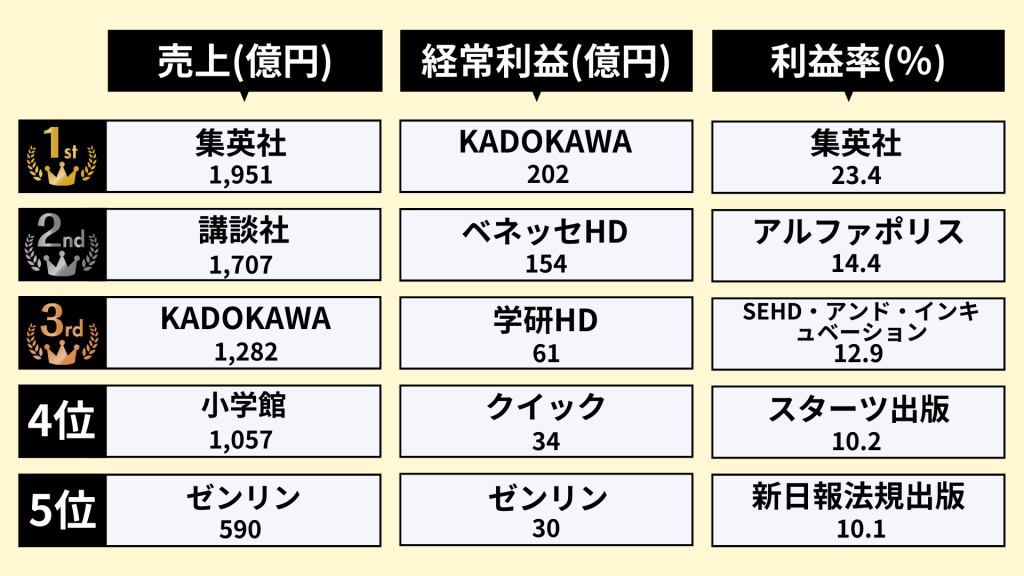

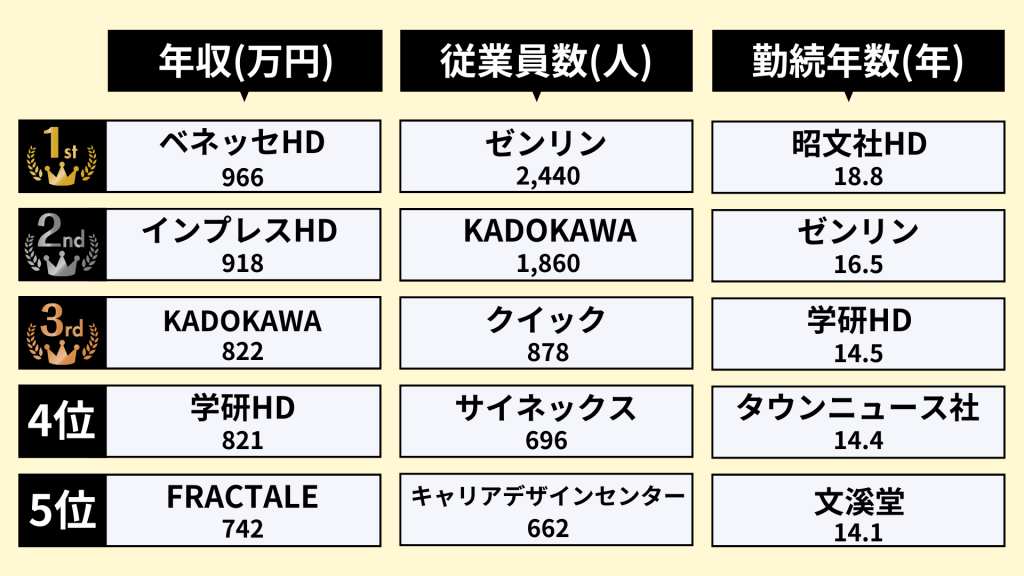

また出版業界の売上や利益、年収、従業員数、勤続年数をランキングで紹介しているので、志望企業が決まっていない人は参考にしてみてください。

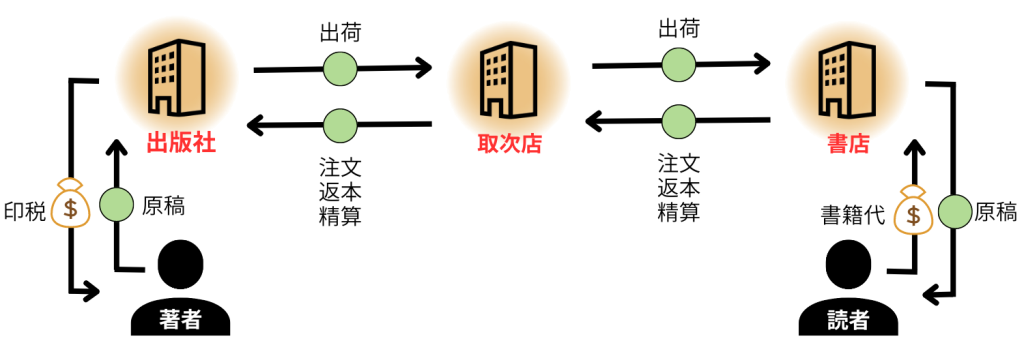

出版業界の仕組み

出版業界の仕事は大きく分けると「出版社」「出版取次」「書店」の3つに分類されます。

それぞれがどのような役割を担っているのか以下でわかりやすく解説していきます。

出版社

出版社は、書籍、雑誌などジャンルを問わず様々なコンテンツを扱う総合出版社と、学習参考書、学習参考書、経済書など、ある特定のジャンルに特化をした出版社の2つに分類できます。

そのため、一括りに出版社と言っても総合出版社か否か、取り扱うジャンルは何かによって事業内容は異なります。

出版社の主な業務は、書籍や雑誌の製作、コンテンツの企画です。

具体的な仕事内容としては、編集者が本の製作から発行までを管理し、校閲者が誤字脱字、誤った表現はないかの確認作業をおこない、営業職が本の販売促進を担っています。

・集英社

・小学館

・講談社

・KADOKAWA

出版取次

出版取次の仕事は、出版社が製作した書籍を全国の書店に送り届けることです。電子書籍の場合は出版社から送られてきたデータを書店に送っています。

他にも出版取次が出版社、書店の売上データや市場動向を双方向に提供することで、出版社と書店の効率的な流通や取引が可能になります。

また書店への販売促進を支援し、商品の売上アップを目指すことも出版取次の仕事です。

・日本出版販売

・トーハン

・大阪屋栗田

書店

書店の仕事は本を直接消費者に届けることです。

販売にも種類があり、店頭にて対面で販売する方法や大学、公共図書館に向けて図書館図書、学術用データベースを販売する方法などがあります。

その他にも電子書籍の流通に伴い、電子書籍の販売もおこなっています。

・紀伊国屋書店

・丸善CHIホールディングス

・楽天

・Amazon

ここまでで出版業界の仕事内容については理解できたと思います。次はそんな出版業界の動向について学んでいきましょう。

出版業界の職種

ここでは出版業界の職種を紹介します。出版業界の具体的な仕事内容がわからないという就活生はチェックしてみてください。

制作・編集

制作の仕事は、雑誌などの企画、制作、外注依頼、打ち合わせ、デザイン編集です。書籍を製作したら校閲をし、内容の誤りを正したり不足な点を補ったりする作業もおこなっています。

編集の仕事は、漫画・小説と雑誌編集でおこなう業務が異なります。

まず漫画・小説の編集者は、作家との企画、執筆依頼、スケジュール管理、打ち合わせ、原稿チェック及び編集、各部署との調整などが主な業務です。

一方で雑誌編集者は、制作から編集まで全ておこないます。また近年では、雑誌と連動したWebメディアやSNSの運営を編集者が兼任するケースもあります。

営業(広告営業・書店営業)

営業は広告営業と書店営業の2つに分かれています。

まず広告営業は、雑誌などに掲載される広告の広告主に対して営業、提案などをおこなうのが主な業務です。

具体的には営業担当者は企業や広告会社に足を運び、広告主にスポンサーになってもらえるよう交渉をおこなっています。

次に書店営業は、出版取次会社や書店に対して自社書籍や雑誌の営業、販売促進、提案などをおこなうのが主な業務です。

具体的には、担当書店の立地や客層、過去の売上データなどにもとづいてどの本が売れるかを分析し、書店の担当者と相談して書籍の受発注を管理しています。

他にも、担当書店を周り自社の書籍をお客様に見えやすいよう陳列してもらうための交渉「面の確保」やポップの提案などもおこなっています。

記者

記者の主な業務は、制作者の雑誌の企画をもとに取材をおこなうことです。

具体的には、音楽雑誌ならばアーティストへのインタビュー、グルメ雑誌なら店舗への訪問取材、ゴシップ雑誌なら有名人のプライベート張り込み、ビジネス雑誌なら対談レポートを作成するといった業務を担います。

また、記者には取材からライティングまで手掛けるタイプと、取材のみを担当し、録音した音源をライターに渡すタイプの2つのタイプが存在します。

デザイナー

デザイナーは書籍の表紙やカバー、帯など本の外見のデザインを作成することが主な業務です。

デザインに凝った企画本の場合、外見だけでなく本文の書体や用紙など1冊全てをデザインするケースもあるためやりがいを感じられるでしょう。

出版業界の動向

ここでは出版業界の動向を紹介します。

出版業界を志望している就活生は、出版業界の動向を必ず把握しておきましょう。

■紙媒体の減少

■雑誌・週刊誌発行部数が減少

■新たなビジネスモデルの構築

まず動向を学ぶ前に出版業界について数字で見てみましょう。

それではまずは現在の出版業界の動向から紹介していきます。

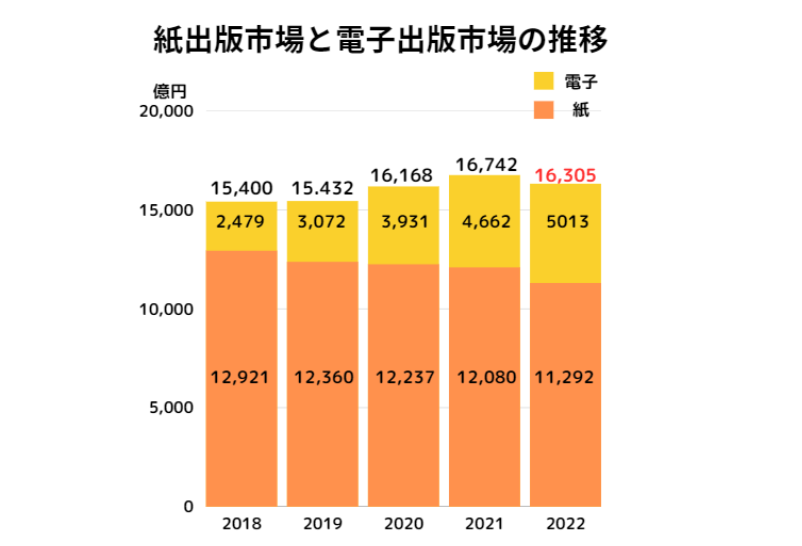

出版市場の推移

全国出版協会・出版科学研究所の調査によると、2022年の紙と電子を合算した出版市場(推定販売金額)は、前年比 2.6%減の 1 兆 6,305 億円と 4 年ぶりのマイナスとなりました。

内訳をみると、紙は6.5%減、電子出版は前年比7.5%増となっており、増加した電子出版においても伸びが急速に鈍化しています。

2022 年は、20年から出版市場を支えてきた巣ごもり需要が完全に終息したことに加えて、物価も上昇したため、出版物の買い控えが発生したことが市場縮小の原因と考えられます。

参照元:全国出版協会・出版科学研究所 出版指標紙媒体の減少

紙媒体はコロナ禍以前から厳しい状況が続いています。

全国出版協会・出版科学研究所の調査によると、2022年の紙の出版物の推定販売金額は前年比6.5%減の1兆1,292億円でした。グラフにある通り、紙媒体については2019年から微減が続いていましたが、2022年に大幅に減少しています。

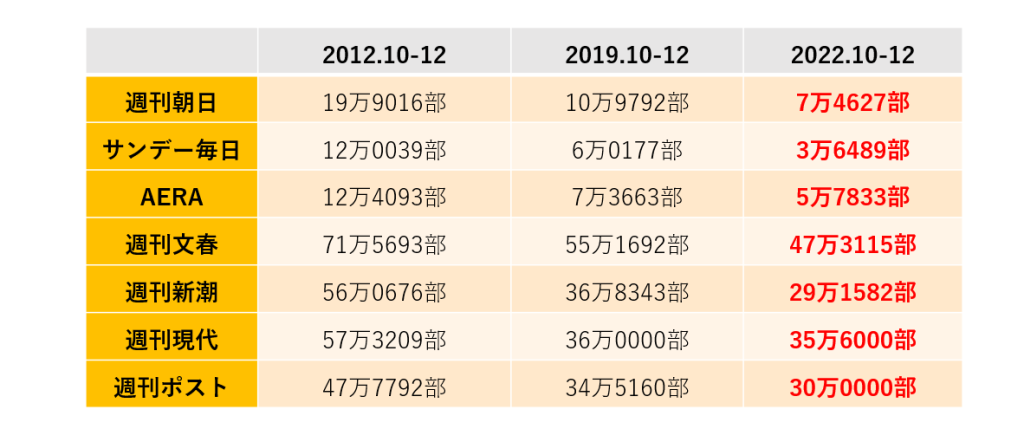

雑誌・週刊誌の発行部数が激減

雑誌、週刊誌は売上高だけではなく発行部数自体のの減少が続いています。

以下の表は日本雑誌協会が公表している[印刷証明付部数(発行部数)]を年代別に表したものです。

この表のとおり、2012年から2022年にかけて多くの週刊誌の発行部数が激減しています。

直近10年でインターネットが広く普及したことにより、自分1人で簡単に情報を入手できるようになったことが要因と考えられるでしょう。

1922年(大正11年)に創刊した日本最古の総合週刊誌である週刊朝日は、2023年5月末をもって休刊しました。

今後は、発行部数の減少が続き、休刊となる雑誌・週刊誌も増えていくことが予想されます。

新たなビジネスモデルの構築

出版業界各社は将来を見据え、ネットや映像との融合、デジタルメディア事業の強化、電子書籍事業の展開など、出版以外のビジネスモデルを模索しています。

以下は出版業界内で既に行われている事業展開例です。

昭文社:旅行事業として「旅ナカ」サービスを強化。海外旅行の予約やグアムにマリンアクティビティ会社を設立

講談社:企業や団体が販売促進や広告宣伝に取り組むためのサイト『C-station』を展開

集英社:DeNAと共同会社を設立し、エンターテインメント事業を開拓

「志望業界についてもっと知りたい」「選考の通過率を上げたい」という方は、ぜひ就職エージェントneoを利用してみてください。

出版業界の求められる人物像

制作や編集は文字を扱う職種ですので、文章力があることが大前提です。

また、作家やライターと一緒に1つの作品を仕上げていくので、コミュニケーション力や異なる価値観、立場の人とも協力して物事を進められる素養が求められます。

同様に営業職でも、書店の担当者からニーズを聞き出したり、自社の書籍の販売促進をおこなうため同じ素養が必要です。

さらに出版業界の仕事は新しいコンテンツを生み出していかなければならないため創造力や企画力が大切です。

新しいコンテンツを生み出していくことは簡単なことではありません。そのため試行錯誤しながら、粘り強くチャレンジし続ける忍耐力も求められます。

つまり出版業界で求められる人物像をまとめると以下のようになります。

●コミュニケーション力がある

●異なる価値観、立場の人とも協力して物事を進めることができる

●創造力や企画力がある

●粘り強くチャレンジし続ける忍耐力がある

出版業界で評価される自己PRの書き方

自己PRを書く際は基本的に『強み⇨エピソード⇨結果・学んだこと⇨入社後どう活躍できるか』の順番で書きます。

(1)結論

自己PRを書く際は最初に「私は○○することができます」といったように自分の長所を端的に述べます。

その際、出版業界や自身が希望する企業の求める人物像に合わせ「創造力がある」「忍耐力がある」といった長所を選ぶようにしましょう。

このように最初に結論を述べ面接官に今から何の話をするのか伝えることで、聞き手側も話が入りやすくなります。

そのため、自己PRをする際は結論として、まず長所を伝えるようにしましょう。

以下で[忍耐力]という長所を選んだ場合の例を紹介します。

(2)エピソード

長所を伝えたら、実際にその長所があることを証明できるエピソードを交えます。

理由としては、企業は、課題・目標やそれに対する行動を通してその人の人柄や価値観を判断しているためです。

(3)結果・学んだこと

エピソードの次は、自分がとった行動によってどのような結果になったか、この経験を通して何を学んだのかについても書きます。

(4)入社後どう活躍できるか

企業は採用活動を通して、自社に貢献してくれる人材を求めています。つまり、面接官にこの学生は「自社で活躍する素養がある」と思わせることが大事です。

出版業界で評価される志望動機の書き方

出版業界の志望動機を書く際は『なぜ出版業界なのか』『なぜこの出版会社なのか』について、しっかりと深掘りしておくことが必要です。

[なぜ出版業界なのか]については、自分が将来何を成し遂げたいのかを伝えます。

例えば「小説というエンターテイメントを多くの人に提供したい」などといった出版業界ならではの理由を述べるようにしましょう。

その際に業界の仕事内容と絡めて伝えることができればより深い志望動機になるため、業界の職種や動向についても把握しておきましょう。

次に[なぜこの出版会社なのか]については、出版業界の中でもなぜこの企業を志望しているのか、強みや事業形態などの特徴を調べて、競合他社と差別化しながら伝えます。

例えば、KADOKAWAは「ニコニコ動画」を運営するドワンゴと経営統合するなどクロスメディアが強みの1つです。

このように企業によって強みは異なるため、しっかりと企業研究をおこない、企業ごとの特徴や強みを把握した上で、志望企業を決めるようにしましょう。

志望動機の書き方についてもっと詳しく知りたいという就活生は以下の記事をご覧ください。

出版業界ランキング

ここではテレビ業界のランキングを紹介します。まずは「売上」「経常利益」「利益率」のランキングを紹介していきます。

また「年収」「従業員数」「勤続年数」のランキングも以下で紹介しています。

出版業界の業績ランキング

売上については1位が講談社、2位が集英社、3位がKADOKAWA、経常利益は1位がベネッセHD、2位がKADOKAWA、3位が学研HDです。

売上や利益、利益率をチェックした方が良い理由は、以下の2点です。

・利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しているから

売上は企業の財務力、ビジネスの規模を表しています。つまり売上が高い企業の方が行っているビジネスの規模が大きいということです。

またA社とB社が同じ利益の場合、売上が大きい企業の方が金融機関からの融資を受けやすいとされているため、売上を見ることで企業の資金調達力もチェックすることができます。

次に利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しています。そのビジネスによる付加価値がどれくらいあるかを測る指標です。

つまり利益がほとんど出ていなかったり、赤字だとビジネスに何らかの問題があるということになります。

ただし、このランキングだけでなく、成長率も大事であるため各企業の過去についても振り返っていきましょう。

出版業界の社内環境ランキング

年収は1位がベネッセHD、2位が学研HD、3位がKADOKAWA、勤続年数は1位がゼンリン、2位が学研HD、3位が文溪堂となります。

勤続年数が長いということは定着率が高いということになります。一概には言えませんが、定着率が高い会社は良い会社である可能性が高いです。

また従業員数が多い会社は多様な人と関わり合うことができるというメリットがあります。

しかし多いと自分の意見が通りにくい場合もあるというデメリットもあるため、自分にとってどの環境が合っているのか考えてみましょう。

まとめ

本記事では出版業界について紹介してきました。

出版業界は紙媒体や雑誌・週刊誌の発行部数減少に伴い、出版以外の新たなビジネスモデルを模索しています。

業界を志望している就活生は、出版業界の業界・企業研究を十分におこなってから、選考を受けるようにしましょう。

就職エージェントneoを活用して就活をしよう!

- 「志望企業から内定をもらえるか不安…」

- 「選考対策のやり方がわからない…」

- 「もっと自分に合う企業ってあるのかな…?」

このように就活に関する悩みは人それぞれでしょう。

就職エージェントneoでは、専任のアドバイザーが個別面談を実施し、就活生1人ひとりの就活状況をお伺いした後に、状況にあったアドバイスの実施や希望や適正に合った企業の求人情報を紹介しています。

「志望企業の選考を突破するために、ES作成のアドバイスがほしい!」「自分の希望・適正に合う企業が知りたい…」など、少しでも就活に不安がある方は是非就職エージェントneoをご利用ください。

| 就職エージェントneo | |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| オンライン対応 | 可 |

| 主な特徴 | 東証プライム上場企業・大手グループ求人もあり、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件 |

| 公式サイト | こちらをクリック |