●鉄道業界で求められる人物像は[時間管理能力がある][コミュニケーション能力がある][異なる価値観、立場の人と協力して仕事をおこなうことができる][失敗を恐れず挑戦できる][柔軟な思考力がある][お客様視点に立ち物事を判断できる]のいずれかを満たす人である。

●鉄道業界の自己PRは[強み⇒エピソード⇒結果・学んだこと・入社後どう活躍できるか]の順番で書くと良い。

●鉄道業界の志望動機では[なぜ鉄道業界なのか][なぜこの鉄道会社なのか]をアピールする。

誰もが利用した経験があり身近な存在である鉄道業界。

しかし「駅員さんや車掌さんなど仕事内容についてなんとなくは知ってるけど、具体的なことはあまりわからない…」という人が多いのではないでしょうか。

そこで本記事では鉄道業界の動向や仕事内容、求める人材像、志望動機・自己PRのポイントを紹介しています。

また鉄道業界の売上や利益、年収、従業員数、勤続年数をランキングで紹介しているので、志望企業が決まっていない人は参考にしてみてください。

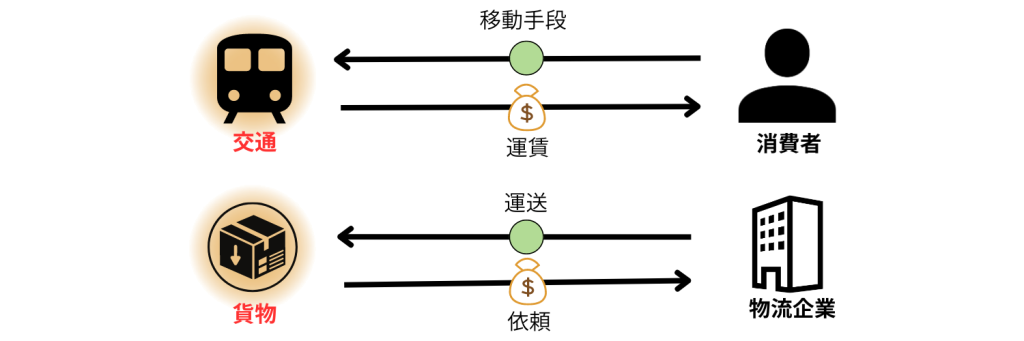

鉄道業界の仕組み

鉄道業界は大きく分けると[在来線][新幹線][貨物輸送]の3つに分けることができます。

貨物輸送は現在はトラック輸送が主流になっていることから総需要は減少していますが、JR系の日本貨物輸送鉄道が鉄道による物資の輸送を専業にしています。

以下でそれぞれの役割について紹介していきますので、チェックしてみてください。

在来線

在来線とは、JR各社の鉄道と私鉄(民鉄)の路線のことで、主に通勤や通学、買い物など、日常生活での移動手段として利用されている鉄道を指します。

鉄道のビジネスは乗車人数や乗車した人の移動距離が長ければ長いほど、収益があがるというビジネスモデルになっています。

さらに長距離を結ぶ特別急行は普通乗車賃だけでなくプラスの料金も獲得できるため乗車率が一定以上になれば普通列車の運行より収益が上がる構造であると言えます。

新幹線

新幹線は大部分の区間において200 km/hを超える速度で運行可能です。

そのため日本列島を多くの乗客が高速で移動できるインフラを担っており、ビジネスや観光などの場面で必要不可欠な存在であると言えます。

新幹線を持っているのは、JR東海、東日本、西日本、九州、北海道の5社ですが、JR北海道以外の4社の新幹線の業績は黒字であり、前述の在来線インフラを支える収益の柱として成長しています。

貨物輸送

鉄道コンテナ輸送では、幹線輸送のJR貨物と集荷・配達の鉄道利用運送事業者が連携をとり、荷物を届ける複合一貫輸送サービスをおこなっています。

鉄道コンテナ輸送は強力な機関車でコンテナを積載した貨物を牽引しているため、一度に大量の荷物を輸送できるといった点が強みと言えます。

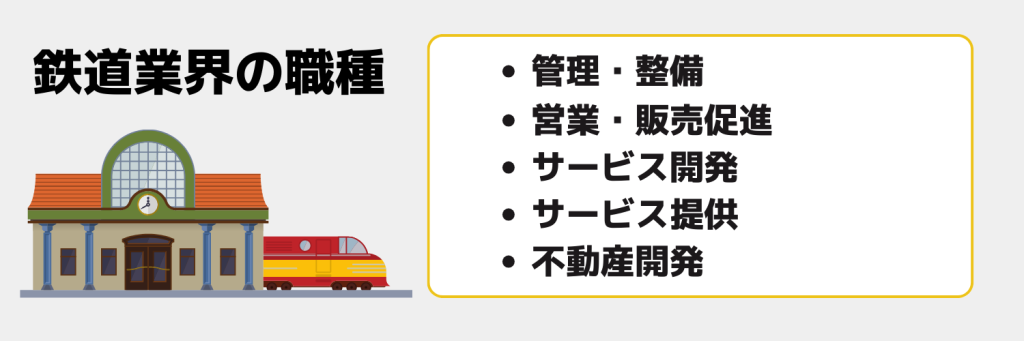

鉄道業界の職種

ここでは鉄道業界の職種を紹介していきます。鉄道業界の具体的な仕事内容がわからないという就活生は以下を参考にしてみてください。

管理・整備

鉄道業界の管理・整備は[建設][車両][公務][電気]の4つの分野に分けられます。

具体的には、車両の安全性を保つために、点検や管理、車両整備の計画、信号通信設備などの監視や指令業務をおこなっています。

また、車両以外にも線路や木造構造物の点検や保守をすることも、管理・整備の仕事です。

この職種は鉄道を安全に走らせる上で欠かせない重要な役割と言えるでしょう。

営業・販売促進

営業・販売促進は[営業管理][営業企画][販売促進][広告促進]の4つの分野に分けられます。

具体的には広報、宣伝、PR活動、誘致活動を通して、鉄道会社の魅力や利便性を多くの人に知らせる役割を担っています。

この職種は自分の見せ方やPRの仕方によって鉄道会社のイメージを大きく変えることができる点がやりがいであり、特徴です。

サービス開発

サービス開発は[鉄道サービス企画][ITサービス企画]の2つの分野に分けられます。

具体的には鉄道事業の収支や旅客需要、エリア動向などといった現状を分析・検討し、より最適なサービスの企画や実施をおこなっています。

この職種は利用者の意見や考えを身近に感じ、それを実際にサービスに反映できる点が魅力です。

サービス提供

サービス提供は[鉄道事務][運行・管理][販売管理]の3つの分野に分けられます。

具体的には旅客輸送、貨物輸送の運行や電車がダイヤ通りに安全に運行するための管理、指令をおこないます。

鉄道の安全性を確保するために、常に列車の運行状況をリアルタイムで確認し、トラブルが発生した場合は各駅や各列車に指令を出し、他の鉄道会社とも連携をとることもサービス低提供の役割です。

利用者との接点が最も多い職種と言えるでしょう。

不動産開発

不動産開発は業界で鉄道事業の次に注力されている事業です。 具体的には、沿線上の土地開発や一戸建て分譲、マンション開発および街づくりをおこなっています。

沿線上の住環境を整えることで、住人や利用者が増えるため、柱となる鉄道業界の売上に貢献することができます。

鉄道業界にいながら街づくりに携わることができる点がこの職種の魅力です。

鉄道業界の動向

ここでは[鉄道旅客数の推移][非鉄道事業の加速][鉄道業界の多角化][安全対策に関する課題]の観点から動向を紹介していきます。それぞれ以下のトピックスについて紹介しているので、動向を把握しておきましょう。

■非鉄道事業の加速

■鉄道業界の多角化

・海外展開

・沿線活性化

■安全対策に関する課題

まず動向を学ぶ前に鉄道業界について数字で見てみましょう。

鉄道旅客数の推移

2022年度の鉄道旅客数は前年比12.0%増の210.5億人です。

旅客数の内訳をみるとJRは前年比11.0%増の78.4億人で、私鉄は前年比12.1%増の131.6億人でした。

旅客数はコロナ前の水準にまで回復しています。

非鉄道事業の加速

鉄道各社は非鉄道事業に注力し経営を多角化することで収益増を目指していると言えるでしょう。

中でも不動産、流通、運輸、レジャー、リゾートなどの事業を強化しており、私鉄各社は起点駅にオフィスビルや百貨店、ショッピングセンター、駅周辺にはマンション、終点駅にはホテルやレジャー施設を展開しています。

その他にも、京王電が「京王ほっとネットワーク」事業を開始し、京王ストアの商品の宅配サービスや、リフォームサービス、家事代行サービス、ホームセキュリティサービスなど多彩な生活サービスをおこなっています。

このような街開発で沿線の価値を高め人を集めることで鉄道の利用者が増えるため、非鉄道事業は鉄道事業の売上にも貢献していると言えるでしょう。

鉄道業界の多角化

以下で[海外展開]と[沿線活性化]の2つについて紹介します。

🔶海外展開

日本は将来的に少子高齢化により人口の減少が見込まれているため、鉄道業界各社は海外展開を始めています。

例えばJR東海は米国でリニア新幹線事業を、JR東日本はインドで鉄道事業を展開しています。

さらに今後は交通渋滞が問題視されている経済成長が著しい東南アジアでの鉄道需要が高くなると言えるでしょう。

🔶沿線活性化

沿線の活性化を目的に各鉄道会社が他の交通事業者と連携し新たなモビリティーサービスMaaS(マース)の参入が増えつつあります。

※モビリティーサービス=交通手段

例えば、東急電鉄はJR東日本と協力し、観光客向けに2次交通統合型サービス「Izuko」の提供を開始しました。

このサービスは、鉄道・バス・AIオンデマンド乗合交通・レンタサイクルなどの交通機関をスマートフォンで検索・予約・決済し、目的地までシームレスに移動できるというものです。

このように、複数の交通機関各社と提携することで交通手段をより便利に、より快適に改善していく動きが広がっています。

安全対策に関する課題

鉄道業界ではバリアフリーや安全対策の強化も重要な課題です。

ホームから線路に転落したり、電車に巻き込まれたりする事故を防ぐためにもホームドアの設置などの安全対策が進められていますが、工事可能な時間が限られている、設置費用が高いなど様々な問題から順調に進んでいないのが現状です。

そのため鉄道を安全に利用できる環境をいかに早く整備できるかが今後の課題だと言えるでしょう。

鉄道業界で求められる人物像

鉄道業界を志望するにあたり、最も重要な能力は時間管理能力です。

電車の発車時刻は1秒単位で定められており、少しでも予定より遅れてしまうとたくさんの人に迷惑をかけてしまいます。

つまり時間を守るということは何よりも大切です。

鉄道業界の仕事は1人で完結できるものではなく、様々な人と共に働かなければなりません。

チームワークが必要とされる仕事であるため、コミュニケーション力や異なる価値観、立場の人と協力して仕事をおこなうことができるという素養も求められると言えます。

また、お客様のために常に快適なサービスを提供し続けるために、失敗を恐れず挑戦できる力や柔軟な思考力は重要です。

そのためにはお客様視点に立ち物事を判断できるという素養も大切になります。

つまり鉄道業界で求められる人物像をまとめると以下のようになります。

●コミュニケーション力がある

●異なる価値観、立場の人と協力して仕事をおこなうことができる

●失敗を恐れず挑戦できる力がある

●柔軟な思考力がある

●お客様視点に立ち物事を判断できる

鉄道業界で評価される自己PRの書き方

自己PRを書く際は基本的に「強み⇨エピソード⇨結果・学んだこと⇨入社後どう活躍できるか」の順番で書きます。

(1)結論

自己PRを書く際は最初に「私は○○することができます」といったように自分の長所を端的に述べます。

その際、鉄道業界や自身が希望する企業の求める人物像に合わせ「チャレンジ精神がある」「時間管理能力がある」といった長所を選ぶようにしましょう。

このように最初に結論を述べ面接官に今から何の話をするのか伝えることで、聞き手側も話が入りやすくなります。

そのため、自己PRをする際は結論として、まず長所を伝えるようにしましょう。

以下で[チャレンジ精神]という長所を選んだ場合の例を紹介します。

(2)エピソード

長所を伝えたら、実際にその長所があることを証明できるエピソードを交えます。

理由としては、企業は、課題・目標やそれに対する行動を通してその人の人柄や価値観を判断しているためです。

(3)結果・学んだこと

エピソードの次は、自分がとった行動によってどのような結果になったか、この経験を通して何を学んだのかについても書きます。

(4)入社後どう活躍できるか

企業は採用活動を通して、自社に貢献してくれる人材を求めています。つまり、面接官にこの学生は「自社で活躍する素養がある」と思わせることが大事です。

鉄道業界で評価される志望動機の書き方

志望動機の基本的な書き方について理解したら、続いては鉄道業界で評価される志望動機の書き方を学んでいきましょう。

志望動機を作成する際は『なぜ鉄道業界なのか』『なぜこの鉄道会社なのか』の2点について深掘りする必要があります。

なぜ鉄道業界なのか

[なぜ鉄道業界なのか]については、運送業界の中で、航空や海運などではなく、なぜ鉄道業界なのかを説明する必要があります。

具体的には自分が将来何を成し遂げたいのか、鉄道業界であれば「駅・乗務員として鉄道を利用する全ての方に快適な時間を提供したい」などといった鉄道業界ならではの理由を述べるようにしましょう。

その際に業界の仕事内容と絡めて伝えることができればより深い志望動機になるため、業界の職種や動向についても把握しておきましょう。

なぜこの鉄道会社なのか

[なぜこの鉄道会社なのか]については、志望企業の強みや事業形態などの特徴を調べて、競合他社と差別化しながら伝えます。

JR東日本であれば、売上高は鉄道業界首位を誇っており、日本最大の鉄道会社です。

営業エリアも日本最大で北陸・上越・東北・山形・秋田の5つの新幹線の他、70近い在来線を手掛けているという特徴があります。

鉄道業界の志望動機の例文を見てレベル感を掴みたい方は以下の記事を参考にしてみてください。

鉄道業界ランキング

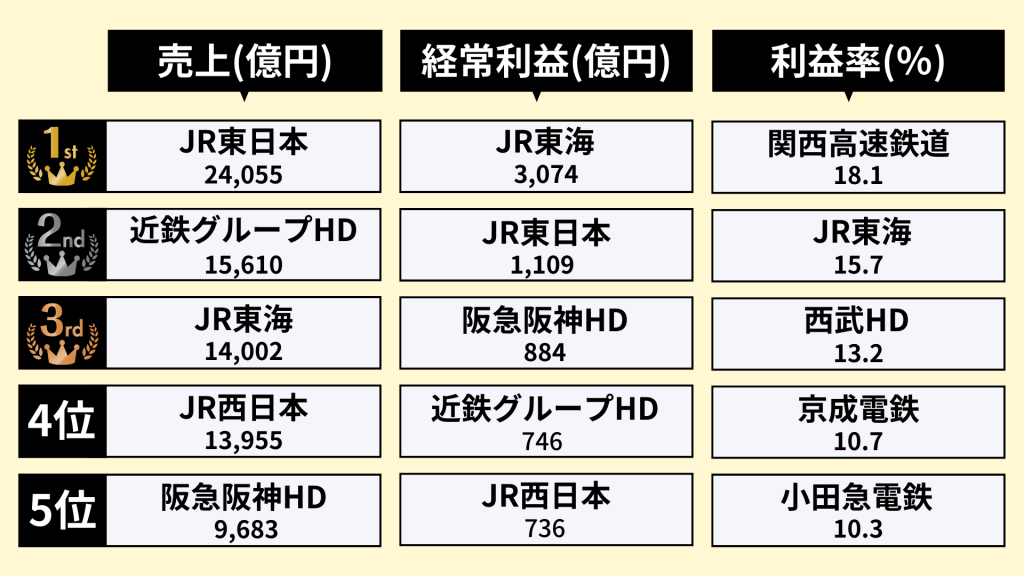

ここでは鉄道業界のランキングを紹介します。まずは「売上」「経常利益」「利益率」のランキングを紹介していきます。

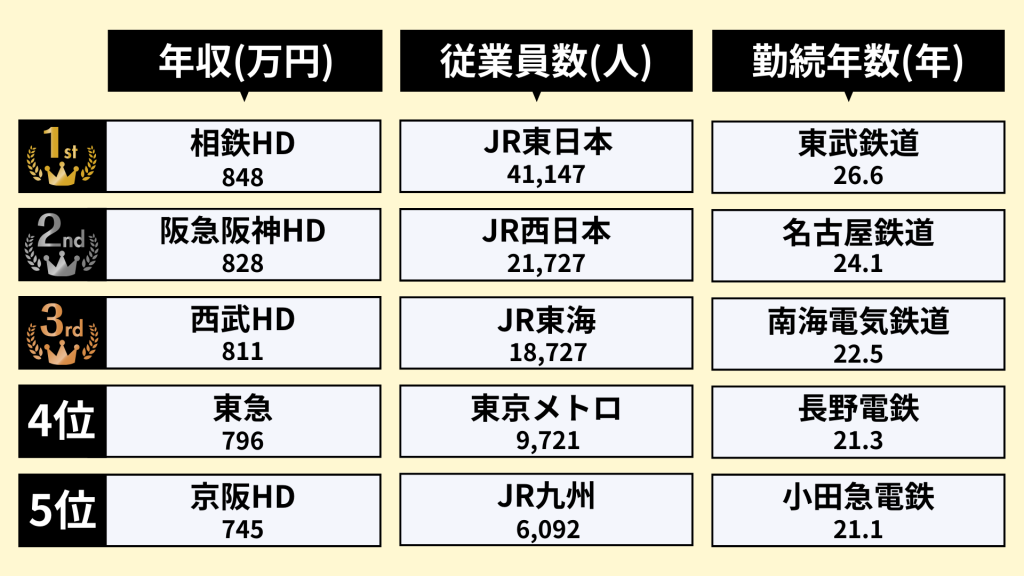

また「年収」「従業員数」「勤続年数」のランキングも以下で紹介しています。

鉄道業界の業績ランキング

売上については1位がJR東日本、2位が近鉄グループHD、3位がJR東海、経常利益は1位がJR東海、2位がJR東日本、3位が阪急阪神HDです。

売上や利益、利益率をチェックした方が良い理由は、以下の2点です。

・利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しているから

売上は企業の財務力、ビジネスの規模を表しています。つまり売上が高い企業の方が行っているビジネスの規模が大きいということです。

またA社とB社が同じ利益の場合、売上が大きい企業の方が金融機関からの融資を受けやすいとされているため、売上を見ることで企業の資金調達力もチェックすることができます。

次に利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しています。そのビジネスによる付加価値がどれくらいあるかを測る指標です。

つまり利益がほとんど出ていなかったり、赤字だとビジネスに何らかの問題があるということになります。

ただし、このランキングだけでなく、成長率も大事であるため各企業の過去についても振り返っていきましょう。

鉄道業界の社内環境ランキング

年収は1位が相鉄HD、2位が阪急阪神HD、3位が西武HD、勤続年数は1位が東武鉄道、2位が名古屋鉄道、3位が南海電気鉄道となります。

勤続年数が長いということは定着率が高いということになります。一概には言えませんが、定着率が高い会社は良い会社である可能性が高いです。

また従業員数が多い会社は多様な人と関わり合うことができるというメリットがあります。

しかし多いと自分の意見が通りにくい場合もあるというデメリットもあるため、自分にとってどの環境が合っているのか考えてみましょう。

まとめ

本記事では鉄道業界について紹介してきました。

鉄道業界は鉄道事業だけでなく非鉄道事業に力を入れることで収益の増収を目指しています。その他にも海外展開や沿線の活性化など、各企業が生き残りをかけ、様々な取り組みをおこなっています。

鉄道業界を志望している就活生は、鉄道業界の業界・企業研究を十分におこなってから、選考を受けるようにしましょう。

就職エージェントneoを活用して就活をしよう!

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就職エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「面接の練習をしたことがなくて本番が不安…」「自己分析のやり方を調べてもピンとこない…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。