警備業界には皆さんがイメージしやすい外で行う交通警備以外にも全部で4種類の業務形態があります。機械警備が浸透したり、M&Aをしながら企業を大きくしたりする企業も増えてきており、今後の発展にも期待ができます。

本記事では、「警備業界の仕事内容って何がある?」「やりがいって何がある?」という人に向けて、警備業界の動向や業務内容、やりがい、自己PRの書き方についてわかりやすく解説していきます。

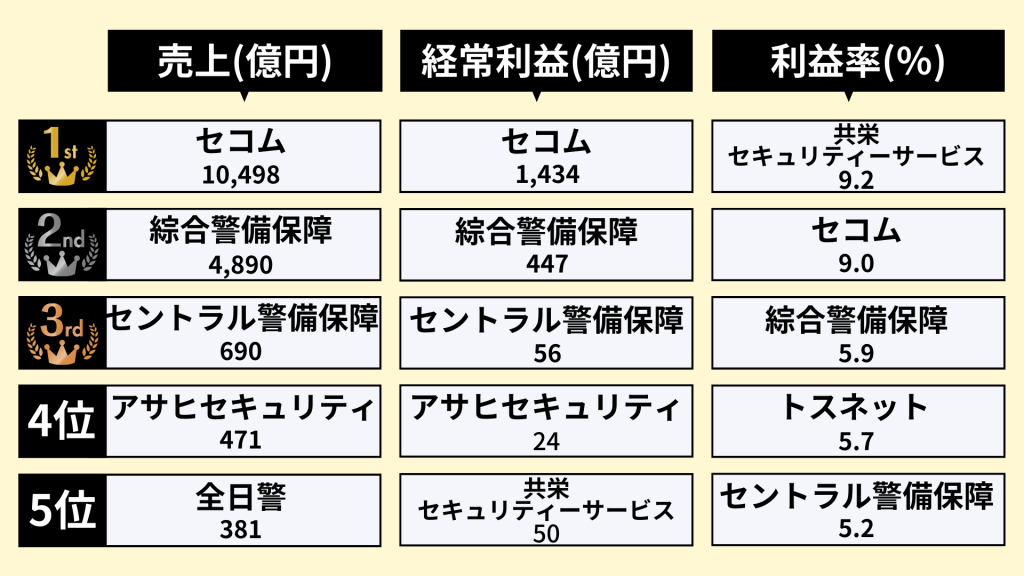

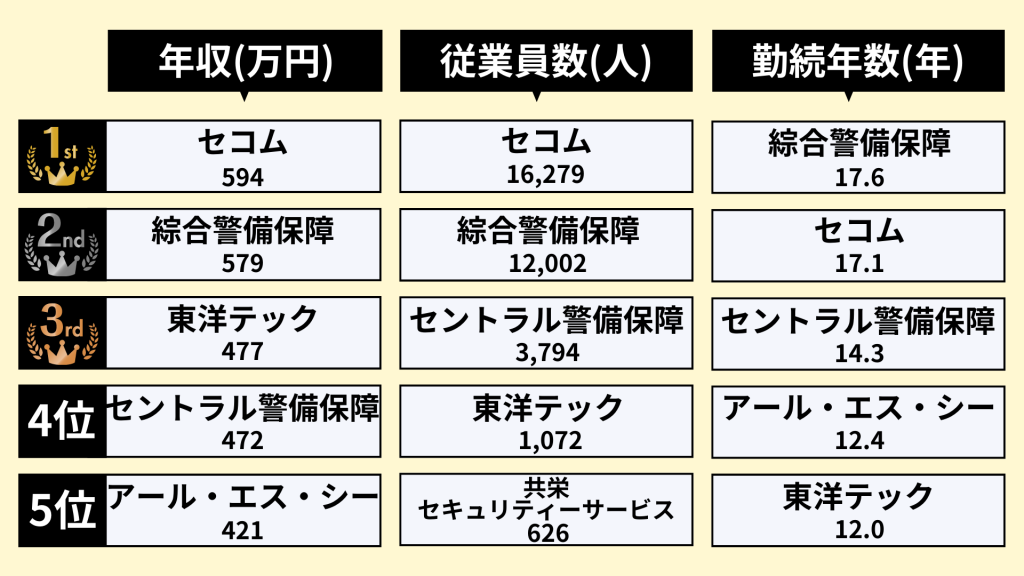

また警備業界の売上や利益、年収、従業員数、勤続年数をランキングで紹介しています。ビジネス規模や働きやすさ等がわかるので、確認してみましょう。

警備業界の仕組み

警備業界は警備をしてもらいたい「依頼会社」が「警備会社」に依頼し、警備をしてもらいます。

ここでは警備会社の4種類についてご紹介します。また企業例も挙げていますが、企業によっては複数の業務を行っている場合もあります。

1号警備業務(施設警備)

日本における警備業務の約50%を占めています。また業務内容は主に5つあります。

- 設備警備:出入り管理や巡回等の設備管理業務を行う

- 巡回警備:複数の契約先施設を警備員が車両等で移動し、各施設を巡回

- 保安警備:商業施設で私服又は制服警備員による店内巡回、モニターによる監視

- 空港保安警備:X線透視検査装置や金属探知機等を用いて、航空機内への持ち込み禁止品の持ち込みを防止

- 機械警備:契約先施設に各種センサーを設置し、警備業者の監視センターで侵入者や火災等の発生を監視

主な企業として「綜合警備保障」「全日警」「セコム」が挙げられます。

2号警備業務(雑踏警備)

イベント開催や交通の安全に貢献している業務となります。主に2つの仕事内容に分けることができます。

- 交通誘導警備:道路工事現場や駐車場など交通に危険があると思われる場所において、通行する人や車両の誘導を行い、交通の安全確保に務める

- 雑踏警備:コンサートや夏祭り等のイベントで、イベント参加者に必要な情報の提供、規制、広報、案内、誘導、その他状況に応じた対応を行う

例えば「シンテイ警備」「協和警備保障」「テイシン警備」という企業ががあります。

3号警備業務(輸送警備)

国や企業の現金、貴金属、美術品等を運搬する際に関わる盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務です。主な業務内容は2つあります。

- 貴重品運搬警備:複数の警備員が連携し、貴重品を安全に目的地まで運搬する

- 核燃料物質等危険物運搬警備:原子力関連施設間において核燃料物質等危険物を安全に運搬する

主な企業には「日通警備」「セントラル警備保障」「アサヒセキュリティ」が挙げられます。

4号警備業務(身辺業務)

人の身体に対する危害の発生をその身辺において警戒し、防止する業務です。業務内容は下記になります。

- 身辺警備:いわゆる「ボディガード」と呼ばれているもの。GPSを利用した「位置情報サービス」や女性や子供などを対象とした「エスコートサービス」の提供もしている

例えば「綜合警備保障」「テイケイ」等の企業が挙げられます。

【2025年最新】警備業界の動向

ここでは警備業界の動向を「警備業界の広がるきっかけ」「売上の推移」「M&Aの活発化」「海外展開」「警備業界のIT化」について紹介していきます。

まず動向を学ぶ前に警備業界について数字で見てみましょう。

監視カメラ等の導入を行っている警備会社もあり、人件費を抑えられることから利益率が上がっていると考えられます。

売上の推移

一般社団法人全国警備業協会によると、2022年警備業界の売上高は3兆5,250億3,000万円で、2021年より微増しましたが、ほぼ横ばいで推移しています。

2021年‐2022年は新型コロナウイルスの感染拡大によってイベントの中止が続き「雑踏警備」の需要は減少しました。

しかしオフィスや家庭向け警備サービスの契約数が増加したため「機会警備」は堅調です。

このように、新型コロナウイルスの影響で多くの業界が大幅に業績が悪化してしまっている中、警備業界はコロナ禍もほぼ横ばいと堅調に推移していると言えます。

参照元:警備業の概況

警備業界の広がるきっかけ

警備業界は窃盗が横行したことがきっかけで、1962年に日本警備保障(現在のセコム)が誕生しました。

そして1964年の東京オリンピックの警備を日本警備保障が行い、かつ1965年に警備業に関する「ザ・ガードマン」というTVドラマが放送されました。

このドラマは最高視聴率41%を獲得する回もあり、警備業の認知を拡大させました。

他にも高度経済成長によって建設ラッシュが起きたことから設備警備の需要が増加、自動車の販売数の増加によって交通警備の需要が増加しました。

需要が増加する中、巡回中の警備員が施設内の商品を窃盗する事件が相次ぎ、警備会社に対する信頼が低迷しました。

この出来事でセキュリティー面を気にする施設等が増加し、その高まりから「警報装置」が開発されました。

1972年には警備事業に対して、警備業法が公布・施行され法整備も行われています。

他にも警備員の知識及び能力の向上等を目的とした警備業法は1982年に改正され、2002年には2度目の改正が行われました。

M&Aの活発化

警備業界では財政基盤の強化や人材確保、設備投資を目的としてM&Aを行うことが多いです。

人材の確保という観点では同業種のM&Aによって警備員をそのまま引き継げます。

また警備業が未経験の人には15時間の研修が必要であり、採用後もすぐに現場投入することができません。

そのため、教育のコストや時間を省けることも利点の1つです。

もちろん同業だけでなく他業種と警備会社のM&Aも盛んに行われています。

例えば、2020年に東洋テックが新栄ビルサービスの全株式を取得し、完全子会社化しました。

特に不動産業やイベント会社等の警備を利用する業態と提携を組むことが多い様です。

海外展開

M&A以外にも海外展開を行っている企業が出てきています。例えば、セコムは中国、韓国、台湾、タイなどに進出しています。

綜合警備保障もタイ、中国、マレーシア、インドネシアなどに展開しており、今後も東南アジアを中心とした海外展開が加速する見通しです。

海外展開をするメリットとして、事業拡大が挙げられます。

他にも、海外展開をしようと考えている他業界の企業が安心して警備を任せることができることもあります。

海外の聞き馴染みのない警備会社よりも日本の慣れ親しんだ警備会社の方が安心して利用しやすいのが考えられるでしょう。

人手不足

近年、警備業界では人手不足が課題となっており、全国警備業協会の調査によると、約93%の警備会社が警備員不足の状況に陥っているようです。

人手不足という課題に対して警備業界では、IT化を進めています。

例えば、警備ロボット、ドローンを活用しての警備や、AIを用いた防犯カメラ映像解析、「5G」を使用したバーチャル警備員等が挙げられます。

2021年1月には、セコム、AGC、ディー・エヌ・エー、NTTドコモの4社が協働し、世界初のAIを活用したバーチャルキャラクターが警戒・受付業務を提供する「バーチャル警備システム」を発売しました。

この他にも医療業界と連携した在宅医療サービスやネットワーク医療の展開や企業や学校などの機密情報の漏洩を防ぐ警備システム等があります。

また企業側だけなく、凶悪犯罪の発生、振り込め詐欺等の被害拡大等から家庭向けの警備サービスの需要も増えてきています。

警備業界の動向を知ることは選考を突破するために必要です。

そのため「志望業界についてもっと知りたい」「選考の通過率を上げたい」という方は、ぜひ就職エージェントneoを利用してみてください。

警備業界の求める人物像

警備業界の仕事は多岐にわたりますが、簡単にまとめると”警備や管理を行うことで人々の安全を守る”という役割を担っています。

そのため、責任感や使命感が必要不可欠な仕事だと言えます。

また、警備中に各現場で起こる物事に対し迅速に対応しなければならないため、臨機応変に対応できる能力も大切です。

さらに警備中は長時間立ったり、歩き回ったりすることも多いため、体力がある人の方が向いていると言えるでしょう。

「警備業界の動向」でも述べたように、警備業界は社会情勢の変化や社会課題によって大きく影響される業界です。

特に、これからの時代はグローバル化や価値観の多様化が進む中で社会全体の変化速度がさらに速くなると予想されます。

そのため、社会の変化をいち早く察知し、その時代の消費者のニーズに合わせて行動していけるような人材が求められるのではないでしょうか。

警備業界の求める人物像について理解できたら、続いては自己PRと志望動機の書き方について学んでいきます。

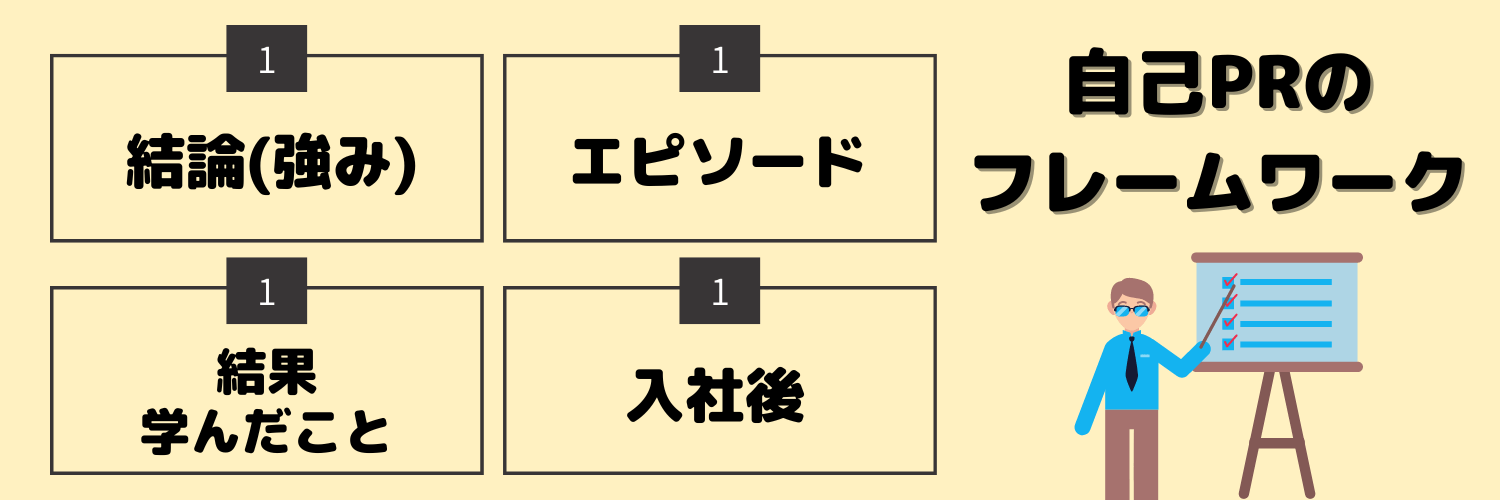

警備業界で評価される自己PRの書き方

自己PRを書く際は、以下のように「強み⇨エピソード⇨結果・学んだこと⇨入社後どう活躍できるか」の順番で書きます。

(1)結論

自己PRを書く際は最初に「私は○○することができます」といったように自分の長所を端的に述べます。

その際、警備業界や自身が希望する企業の求める人物像に合わせ「臨機応変に対応できる柔軟性」や「責任感が強い」といった長所を選ぶようにしましょう。

このように最初に結論を述べ面接官に今から何の話をするのか伝えることで、聞き手側も話が入りやすくなります。

そのため、自己PRをする際は結論として、まず長所を伝えるようにしましょう。

(2)エピソード

長所を伝えたら、実際にその長所があることを証明できるエピソードを交えます。

理由としては、企業は、課題・目標やそれに対する行動を通してその人の人柄や価値観を判断しているためです。

以下で「臨機応変に対応できる柔軟性がある」という長所を選んだ場合の例を紹介します。

(3)結果・学んだこと

エピソードの次は、自分がとった行動によってどのような結果になったか、この経験を通して何を学んだのかについても書きます。

また、結果を書く際は定量的に伝えることでよりイメージしやすい自己PRを作成することができるため「〇〇というアイディアを出し実践したところ、売上を40%上げることができた」など、数字を用いてアピールしてみましょう。

(4)入社後どう活躍できるか

企業は採用活動を通して、自社に貢献してくれる人材を求めています。つまり、面接官にこの学生は「自社で活躍する素養がある」と思わせることが大事です。

そのためには繰り返しになりますが、企業が求める人物像を把握しておく必要があります。

業界研究・企業研究を通してどのような強みをアピールするのか考えておきましょう。

警備業界で評価される志望動機の書き方

警備業界の志望動機を書く際は「なぜ警備業界なのか」「なぜその警備会社なのか」をしっかりと深堀りしておくことが必要です。

具体的には自分が将来何を成し遂げたいのか、例えば「警備で人の安全を守りたい」などといった警備業界ならではの理由を述べるようにしましょう。

“なぜその会社なのか”については、他の企業ではなくその企業でなければいけない理由を伝えます。

例えば綜合警備保障であれば「人財力」や「組織力」、お客様や社会からの「信頼」を強みとしています。企業ごとの特徴や強みを把握した上で、志望企業を決めるようにしましょう。

警備業界の志望動機の例文を見てレベル感を掴みたい方は以下の記事を参考にしてみてください。

また「志望企業に評価される志望動機・自己PRの書き方が知りたい」「選考通過率を上げたい」という方は、就職エージェントneoを利用してみてください。

警備業界の面接を受ける際の注意点

警備業界は人手不足のため、人気業界に比べると難易度は低いです。しかし、人と接する仕事でもあるため油断をせずきちんと面接対策を行っておきましょう。

ルーズな振る舞いや服装はNG

警備業務は人と接することが多い仕事です。そのため、面接の時から身だしなみや言葉遣いをチェックされます。

身なりや挨拶、敬語の使い方等を見直した上で面接に望みましょう。

また仕事中は周囲の監視を行い、細かな変化にも気付かなければならないため、ルーズな人だと務まりません。

服装含め時間にルーズな印象を与えないように5分前行動を心掛け、面接に遅れてしまいそうなときにはきちんと連絡をしましょう。

志望動機をきちんと考えておく

多くの企業がなぜ警備員になりたいのかを質問します。「なんとなく」で受けてしまうといくら難易度が低い業界でも面接には受かりません。

警備業界の仕組みでお伝えしたように警備業界には4種類の業務に分けることができるので、仕事内容を理解した上で自分が興味のあることややってみたいことを伝えられるように準備しておきましょう。

面接で体力面について質問する企業もある

様々な場所での警備を行うため、体力が必要とされます。

そのため、企業によっては面接で体力について質問されたり、応募時に健康診断を義務付けていたりするケースもあります。

しかし体力に秀でていないと採用されないわけではなく、健康面に不安がなければ大きなマイナスにることはほとんどありません。

重要なのは、警備員を続けられるような体調管理がきちんとできるかどうかです。

警備業界ランキング

ここでは警備業界のランキングを「業績」と「社内環境」に分けて紹介します。

警備業界の業績ランキング

売上については1位がセコム、2位が綜合警備保障、3位がセントラル警備保障、経常利益は1位がセコム、2位が綜合警備保障、3位がセントラル警備保障です。

警備業界の中でもM&Aを積極的に行っている企業が上位にランクインしている傾向です。

売上や利益、利益率をチェックした方が良い理由は、以下の2点です。

・利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しているから

売上は企業の財務力、ビジネスの規模を表しています。つまり売上が高い企業の方が行っているビジネスの規模が大きいということです。

またA社とB社が同じ利益の場合、売上が大きい企業の方が金融機関からの融資を受けやすいとされているため、売上を見ることで企業の資金調達力もチェックすることができます。

次に利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しています。そのビジネスによる付加価値がどれくらいあるかを測る指標です。

つまり利益がほとんど出ていなかったり、赤字だとビジネスに何らかの問題があるということになります。

ただし、このランキングだけでなく、成長率も大事であるため各企業の過去についても振り返っていきましょう。

警備業界の社内環境ランキング

年収は1位がセコム、2位が綜合警備保障、3位が東洋テック、勤続年数は1位が綜合警備保障、2位がセコム、3位がセントラル警備保障となります。

勤続年数が長いということは定着率が高いということになります。一概には言えませんが、定着率が高い会社は良い会社である可能性が高いです。

また従業員数が多い会社は多様な人と関わり合うことができるというメリットがあります。

しかし多いと自分の意見が通りにくい場合もあるというデメリットもあるため、自分にとってどの環境が合っているのか考えてみましょう。

まとめ

本記事では警備業界について紹介してきました。業界の仕組みや動向について理解できたと思います。

選考を突破するためにはその業界を理解することが必要不可欠です。そのため業界研究をしっかりと行い選考に備えましょう。

●”警備業界”の動向

動向(1):警備業界の売上の推移

動向(2):警備業界の広がるきっかけ

動向(3):M&Aの活発化

動向(4):海外展開

動向(5): IT化によるサービスの多角化

●”警備業界”の求める人物像

・責任感、使命感がある

・臨機応変な対応力がある

・体力がある

・社会の変化をいち早く察知し、消費者Noニーズに合わせて行動できる

就職エージェントneoを活用して就活をしよう!

- 「志望企業から内定をもらえるか不安…」

- 「選考対策のやり方がわからない…」

- 「もっと自分に合う企業ってあるのかな…?」

このように就活に関する悩みは人それぞれでしょう。

就職エージェントneoでは、専任のアドバイザーが個別面談を実施し、就活生1人ひとりの就活状況をお伺いした後に、状況にあったアドバイスの実施や希望や適正に合った企業の求人情報を紹介しています。

「志望企業の選考を突破するために、ES作成のアドバイスがほしい!」「自分の希望・適正に合う企業が知りたい…」など、少しでも就活に不安がある方は是非就職エージェントneoをご利用ください。

| 就職エージェントneo | |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| オンライン対応 | 可 |

| 主な特徴 | 東証プライム上場企業・大手グループ求人もあり、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件 |

| 公式サイト | こちらをクリック |