●マスコミ業界の選考を突破するには『新聞やニュースから情報収集をする』『インターンシップやOB・OG訪問に参加する』『マスコミ企業が集まるイベントに参加する』と良い。

●マスコミ業界の求める人物像は『コミュニケーション能力がある』『モノづくりが好き』『情報収集力がある』『洞察力がある』『創造力・発想力がある』『顧客視点で物事を考えられる』『責任感がある』のいずれかを満たす人。

華やかなイメージのあるマスコミ業界は、就職を目指す就活生が少なくありません。競争率が高いマスコミ業界で内定を獲得するためにも、選考を受ける前にしっかりと準備をしていきましょう。

本記事では「業界ごとの特徴は?」「マスコミ業界を受けるなら抑えておくべきことはある?」といった疑問を持つ就活生に向けて、マスコミ業界の仕組みや動向、求める人物像、自己PR・志望動機の書き方などについて紹介しています。

マスコミ業界の売上や利益、年収、従業員数、勤続年数についてもランキング形式で紹介しているので、志望企業が決まっていない人は企業選びの参考にしてみてください。

マスコミ業界とは?

マスコミ業界はメディアを通じて情報を届ける役割を担っており、[広告業界][放送業界][出版業界][新聞業界]をまとめてマスコミ業界と呼びます。

以下でそれぞれの仕組みや業界のトレンド、有名企業を紹介していきます。

広告業界

広告業界は広告を出したい[広告主]が[広告代理店]に発注し、[広告代理店]が広告内容を考えます。

その内容をもとに[制作会社]が広告を制作し、できた広告をテレビ・ラジオ・新聞・雑誌などの[媒体]を通して消費者に向けて発信する仕組みです。

ここでは、広告代理店について紹介していきます。広告代理店では大きく『総合広告代理店』『専門広告代理店』『ハウスエージェンシー』に分けることができるため、それぞれの特徴を確認しておきましょう。

▼総合広告代理店

1つの媒体だけではなくテレビ、新聞、雑誌といったあらゆる広告媒体を取り扱っていることが特徴です。

宣伝したい商品をどの媒体でどのように宣伝していくかプランを考え、そのプランに最適な広告の制作や販売促進、出稿までをおこないます。

▼専門広告代理店

特定の広告媒体に特化している広告会社のことを指します。仕事内容としては、広告枠を販売するための営業や自社で取り扱える媒体の中からどの媒体が販促ツールとして最適かを提案します。

▼ハウスエージェンシー

特定の企業の広告を制作する広告代理店です。特徴としては特定の企業専属の広告会社であるため、総合広告代理店に依頼した際に発生する仲介手数料が削減できます。

しかし現在は特定の企業のみならず、その他の企業の依頼も受けているハウスエージェンシーも存在します。

🔶広告業界のトレンド

広告業界の中でも動画広告やインターネット広告の売上が右肩上がりになっています。背景としては、YouTubeやSNSの普及が進み、インターネットで情報収集をする人が増えたことが挙げられます。

また、インターネット広告は詳細なターゲットに広告配信ができ、効果測定がしやすく低コストで始められるという強みがあります。

テレビや新聞などのメディアよりも高い費用対効果がみられることもあり、インターネット広告へ移行し始める企業が増えてきていると言えるでしょう。

放送業界

放送業界は、テレビCMなどを出したい[企業]が[広告代理店]に依頼し、[広告代理店]が[民放キー局(テレビ局)]に企業から得た情報を伝えます。

それに対して[民放キー局(テレビ局)]が[番組制作会社]に制作を依頼し、できたテレビCMを[視聴者]へ配信していきます。

ここでは[民放キー局(テレビ局)][番組制作会社]について紹介しますので、それぞれの特徴と放送業界のトレンドを確認しておきましょう。

▼民放キー局(テレビ局)

テレビ局の主な仕事は1日の番組スケジュールを管理し、実際に番組を放送することです。番組表を作成する際は視聴者の傾向や広告枠の価格も加味しながら作成しています。

その他にも広告を出したいと思っている企業(広告主)とCM枠の取引をおこなうこともあります。

▼番組制作会社

テレビ局から依頼を受け、視聴者を魅了するような番組をテレビ局の組むタイムスケジュールに納まるよう制作することが仕事です。

また仕事場は企業によって様々で、テレビ局に出向し番組を制作することもあれば、番組制作会社の中でおこなうこともあります。

🔶放送業界のトレンド

インターネットの普及によりテレビを見なくてもSNSなどを通してトレンドやニュースを知ることが可能になり、若者のテレビ離れがおきています。

そのため各テレビ局は今の若者に合わせた動画配信サービスをおこなうようになりました。

例えば、ParaviはTBS、テレビ東京、WOWOW、日本経済新聞と連携し動画配信サービスを提供しています。他にも在京5社共同でTverという見逃し配信サイトも開始しました。

2018年には新4K8K衛星放送がおこなわれ、超高画質なテレビができたことで映画館に行かなくても臨場感あふれる映像を楽しめるようになりました。このように放送業界のあり方も変わりつつあります。

出版業界

出版業界は[著者]が作った原稿を[出版社]に送り、[出版社]が製作から発行までをおこないます。

そして出来上がった書籍を[取次店]に出荷し、さらに各[書店]へ出荷することで、[読者]のもとに書籍が届きます。

ここでは[出版社][取次店][書店]について紹介します。それぞれの業務内容と業界のトレンドを確認しましょう。

▼出版社

主な業務内容は書籍や雑誌の製作、コンテンツの企画です。具体的な仕事内容としては、編集者が本の製作から発行までを管理し、校閲者が誤字脱字・誤った表現はないかの確認をしています。

他にも営業は本の販売促進をしています。

▼取次店

出版社が製作した書籍を全国の書店に送り届けることがメインの仕事です。

他にも出版社、書店の売上データや市場動向を双方向に提供したり、書店への販売促進を支援して商品の売上げアップを目指したりするのも取次店の仕事です。

▼書店

書店の仕事は本を販売することです。販売にも種類があり、店頭での販売や大学、公共図書館への図書館図書、学術用データベースの販売などがあります。

🔶出版業界のトレンド

出版業界のトレンドとして電子版コミックやネット販売の普及が挙げられます。インターネットが普及し、書店に足を運ばなくても手軽に書籍や雑誌を買い、読むことができるようになりました。

例えば、Amazonの「Kindle Unlimited」や楽天マガジン、めちゃコミックなど定額制の読み放題サービスなどがあります。それにより、出版業界の中でも電子媒体の売上高は好調とも言えます。

新聞業界

新聞業界では新聞内に広告を出したい[広告主]が[新聞社]から広告枠を買い、広告を出します。そして広告が入った新聞を[読者]へ届けるといったビジネスモデルです。

新聞業界と聞くと[読売グループ社][朝日新聞社]などの大手新聞社を思い浮かべる方も多いかと思います。しかし、新聞には『全国紙』と『地方紙』というものが存在します。

ここでは、それぞれの特徴と企業例を確認しておきましょう。

▼全国紙

大手新聞社が全国紙に当てはまり、国内全域の住民を対象として情報発信をしています。そのため、全国に向けて影響を与えたい、情報発信をしていきたい方にとってはマッチしやすいと言えるでしょう。

▼地方紙

地方紙とは、特定の都道府県で販売されている新聞のことを言います。全国への影響力は全国紙に比べると下がりますが、県によっては地方紙の方が全国紙の購読数を遥かに上回っている場合もあります。

地方情報が充実しているため、地域密着型の情報を発信していきたい方にとってはマッチしやすいと言えるでしょう。

🔶新聞業界のトレンド

新聞業界の発行部数は減少傾向にあると言えます。背景としては、インターネットの普及によりデジタル化が進み、LINEニュースやNews Picksなどから無料で情報を得られるようになったことが挙げられます。

そのような課題に対して新聞業界では、電子版の新聞を発売するようになりました。

しかし無料のインターネットニュースなどと競合関係にあることから、独自性を打ち出して料金を支払ってでも電子版の新聞を読みたいと思わせることが必要です。

新聞業界の今後の課題としては、いかにして電子版を普及させ、会員数を伸ばしていけるかにかかっていると言えます。

マスコミとは、マスコミュニケーション(Mass COmmunication)を略した言葉で、新聞や雑誌、テレビなどの媒体を通して[不特定多数の人に多くの情報を伝えること]、つまり[情報伝達活動そのもの]を指します。

一方、メディアとは[情報を媒介するもの]・新聞や雑誌、テレビなどの[情報を掲載する媒体]のことを指します。

メディアの中でも特に世間への影響力がある新聞・テレビ・雑誌・ラジオの4媒体は、[4大マスメディア][4大メディア][4マス][マス]などと呼ばれ、今現在も大きな存在感を示しています。

またその他にもWebメディアやソーシャルメディアなどもメディアの要素です。

マスコミ業界の動向

ここではマスコミ業界の動向を紹介します。

マスコミ業界を志望している就活生は、マスコミ業界の動向を必ず把握しておきましょう。

マスコミ業界の売上状況

2022年の日本の総広告費は7兆1,021円(前年比104.4%)でインターネット広告費が3兆円を超え、広告市場の成長を牽引しています。

さらにテレビメディア関連動画広告も前年比140.6%と高い伸びを見せています。

利用者のデジタル思考に加え、企業側にとっては他のメディアよりも安価で始める事ができるといった点がインターネット広告の強みと言えるでしょう。

また、企業の悩みに応じて多様な種類の広告を打つことができるといった点も魅力であり、インターネット広告の売上が伸びている要因と考えられます。

参照元:2022年 日本の広告費/電通

事業展開により広がる可能性

ここでは、マスコミ業界全体でおこなわれている事業展開の内容を見ていきましょう。

🔶M&Aの活発化

上述したようにマスコミ業界の売上が低迷しつつあることから、各業界でM&Aをおこない売上の向上を目指す動きが出てきています。

例えば日本テレビホールディングスがHuluの日本事業をM&Aし、日本BS放送では国土社と理論社の子会社化がおこなわれました。

同業種だけでなく異業種のM&Aも起きているのが現状で、これからも事業強化や事業拡大を目的とした売上を伸ばすための動きが活発化してくるでしょう。

🔶多事業への展開

M&Aで事業展開や拡大をおこなっている企業だけでなく、各業界で新しい事業展開をおこなっている企業も出てきています。

例えば、TBSといえばテレビ放送のイメージが強いですが、映画やイベント、不動産事業もおこなっています。

他にも、出版業界のゼンリンではカーナビなどの地図データベース事業、ベネッセでは通信教育と様々な事業を展開をしているようです。

🔶海外への積極展開

業績が伸び悩んでいることから、海外展開をしている企業も多いです。

例えば、電通では米国、アジア、中東など世界145以上の国と地域に進出しており、広告による海外事業の売上は国内売上を上回っています。

他にも講談社やKADOKAWAも漫画や出版ビジネスにおいて海外に手を広げています。国内市場が縮小していく中で今後は海外展開を積極的におこない、マーケットの拡大を狙う企業も増えてくるでしょう。

デジタル化によるメディアのあり方の変化

各業界の売上はコロナの影響や社会の変化から右肩下がりとなっているため、デジタル化・オンライン化を進める企業が増えてきています。どのような取り組みがされているのかを確認しましょう。

🔶オンライン・デジタル商材への拡大と導入

動向でお伝えしたようにマスコミ業界では既存の商材だけでなく、オンライン商材への拡大をおこなう企業が増えてきています。

具体的にはSNSやYouTubeの動画配信サービスやデジタル版のコミックや新聞などが主流になりつつあります。

また、サービス商材だけでなく人手不足を解消するためのデジタル化も普及してきており、例えばテレビ業界では映像コンテンツの管理・編集をインターネット上でおこなえるクラウドサービスを導入することで移動中でも編集作業が可能となりました。

このように各業界で新たなサービス商材の展開やデジタル化が進んできています。

🔶コロナで広がるライブ配信

コロナ前から見逃し配信サービスである「TVer」などの動画配信サービスはありましたが、コロナの巣籠もり需要を利用した新たな動画配信戦略を立てる企業やサービスの強化を狙う企業も出てきました。

中でもライブ配信を利用する企業が増加しており、大手出版社の講談社が提供している「ViVi」では、ViViモデルを起用したライブ配信企画「ViViフェス ライブ」をおこなっています。

さらに小学館の「美的」「美的.com」「美的GRAND」の編集長たちがニュース発信をする動画企画「美的サマーニュース」を立ち上げ、「小学館アドポケット」内で公開されています。コロナが落ち着いた現在でも動画コンテンツは広がっていると言えるでしょう。

働き方改革による生産性の向上

政府が推進する[働き方改革]はマスコミ業界の課題の1つです。他の業界に比べて比較的年収が高いと言われていますが、その分不規則な勤務時間であり、激務になりがちな一面もあります。

そのため、働き方改革で勤務時間が短縮される中で質の高い記事や放送、出版物を生み出し続けなければならないという課題に直面しているのです。

そこで、テレビ朝日では事務作業の一部にRPAを導入し、事務作業の効率化や総労働時間の削減に繋げていく動きが取られています。

このように今後も労働時間を削減しながら、生産性を上げるための動きや取り組みが増えてくるでしょう。

マスコミ業界の仕事の現状

マスコミ業界に限らず、全業界に当てはまりますが、仕事において楽しくやりがいのある瞬間もあれば、苦しく大変な瞬間もあります。

そのため志望業界を選ぶ際はポジティブ面とネガティブ面の両方を理解し、入社後に「そんなはずではなかった」というギャップをなくしていきましょう。

やりがいが大きい

マスコミ業界は華やかなイメージから学生に人気の高い業界です。大変な仕事も多いですが、その分やりがいを感じやすいという特徴もあります。

苦労した分、やり切った時の達成感と自分が関わったサービスが世に出た時の喜びが大きいのは事実です。

ハードな仕事が多いことは変えられないため、それに対して自身がどのように感じるかを考えることが大切です。

多少ハードでも、モノを作っている瞬間や新しいモノを発信してく瞬間にやりがいを感じられるのであれば、マスコミ業界に向いているでしょう。

自分がどんな仕事をしたいのか、何にやりがいを感じるのかが不透明な人は、業界研究と一緒に自己分析を見直すこともオススメします。

ハードワーク

目先の華やかなイメージだけで就活や入社をして「思っていたのと違った」と後悔しないよう、ここではマスコミ業界のネガティブ面をお伝えします。

マスコミ業界は社内外問わず色んな人と接しながら決められた納期に向けて、スケジュール管理やタスク管理などをしなければなりません。

そのため場合によっては拘束時間が長くなり、不規則な勤務時間になることもあります。

放送業界では下積み期間というものがあり、人によってはその下積み期間の長さをデメリットに感じることもあります。

また、広告業界ではテレアポが中心となる業務を任される場合もあるため、業界や企業の業務内容が自分がやりたいことに該当しているのかを見直してみましょう。

マスコミ業界を希望するなら押さえておきたい情報収集の仕方

ここではマスコミ業界を志望している就活生が抑えておくべき情報収集の仕方を紹介します。以下の内容を参考に情報収集を進めていきましょう。

新聞やニュースから情報収集する

マスコミ業界は情報感度を高く持ちながら情報収集、発信をおこなう仕事であるため、面接では『気になるニュース』ついて聞かれることが多くあります。

そのため緊張しがちな面接でもスムーズに答えられるよう、日頃から新聞やテレビのニュースなどを見て、時事問題にも答えられるようにしておきましょう。

また、[オリンピック][DX]などのようなキーワードに対して内容を説明できるようにしておくだけでなく、それに対する自分の意見も用意しておくようにしてください。

インターンシップやOB・OG訪問に参加する

どの業界においても情報を得る上で、インターンシップやOB訪問への参加はとても有益です。実際の現場で働く人から生の声を聞けることで、得られるメリットはたくさんあります。

例えば、各社のカラーやカルチャー、業務スタンス、仕事の中身などについて理解することができるため、面接で本気度を伝えやすくなります。他にもインターネットには載っていないリアルな働き方について知ることもできるため、入社後の働き方をイメージしやすいと言えるでしょう。

マスコミ企業が集まるイベントに参加する

マスコミ業界と言っても4種類あり、全ての業界を詳しく知ることは容易いことではありません。そこで[クリ博]などのマスコミ専用の就活イベントに参加することをオススメします。

理由としては専用のイベントに参加することで、各業界の仕事内容を手軽に知ることができるためです。ネットでは見つけられなかった企業に出会えるチャンスでもあるため、興味のある方は積極的に参加してみましょう。

マスコミ業界で求められる人物像

マスコミ業界では社内外問わず様々な人と接する機会やチームメンバーと連携して業務を進める機会が多くあるため、コミュニケーション能力は欠かせません。

時には市場調査の一環で、街頭などでインタビューをおこなうケースもあるでしょう。そのような時に、誰にでも物怖じせずに話しかけられる人は適性があると言えます。

また、マスコミ業界では新しいモノを生み出して情報発信をすることからモノづくりが好きな気持ちは必要です。

そしてただ作ればいいのではなく、世の中に求められているモノ・見る人の心を掴めるようなモノを作る必要があるため、企画力、洞察力、創造力、発想力、クリエイティブ力なども大切と言えます。

またコンテンツを制作するということは簡単なことではないため、何度も試行錯誤を繰り返す根気強さも必要です。

さらにマスコミ業界は、情報を発信する仕事でもあるため常にアンテナはり、様々な情報をキャッチアップできることも必要な要素となります。

最後にマスコミ業界では、クライアントの課題に沿った解決案を提案しなければならないため、顧客視点で物事を考えられるという素養や責任感も求められます。

マスコミ業界で評価される自己PRの書き方

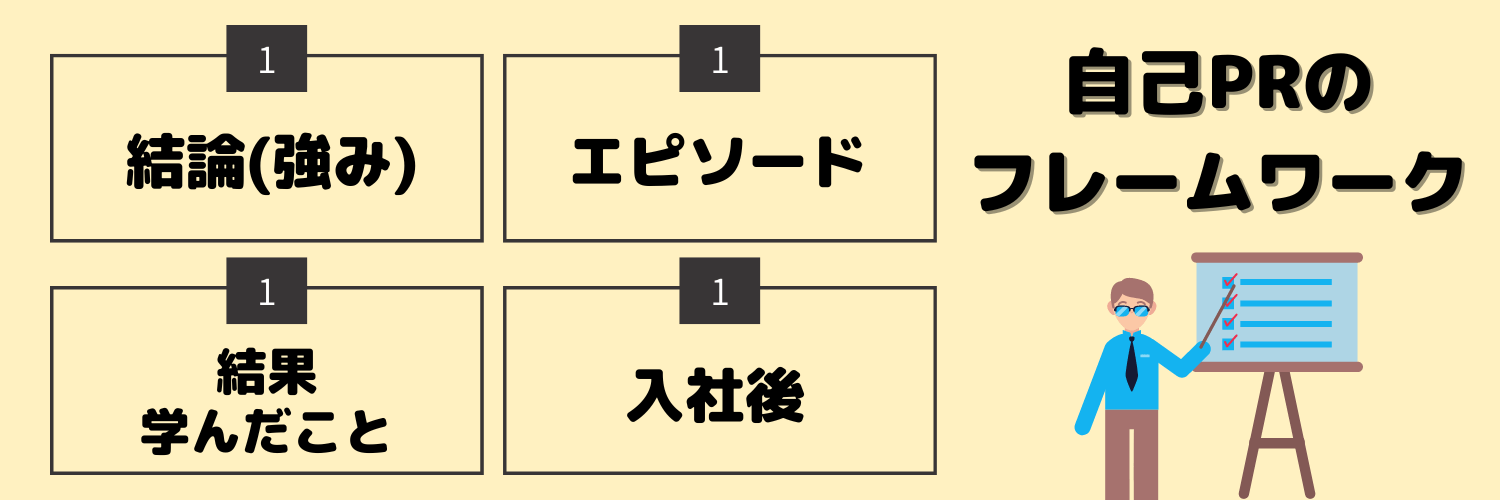

自己PRを書く際は基本的に[強み⇨エピソード⇨結果・学んだこと⇨入社後どう活躍できるか]の順番で書きます。

(1)結論

自己PRを書く際は最初に「私は○○することができます」といったように自分の長所を端的に述べます。

その際、鉄道業界や自身が希望する企業の求める人物像に合わせ「クリエイティブ力がある」「責任感がある」といった長所を選ぶようにしましょう。

このように最初に結論を述べ面接官に今から何の話をするのか伝えることで、聞き手側も話が入りやすくなります。

そのため、自己PRをする際は結論として、まず長所を伝えるようにしましょう。

以下で[責任感]という長所を選んだ場合の例を紹介します。

(2)エピソード

長所を伝えたら、実際にその長所があることを証明できるエピソードを交えます。

理由としては、企業は、課題・目標やそれに対する行動を通してその人の人柄や価値観を判断しているためです。

(3)結果・学んだこと

エピソードの次は、自分がとった行動によってどのような結果になったか、この経験を通して何を学んだのかについても書きます。

(4)入社後どう活躍できるか

企業は採用活動を通して、自社に貢献してくれる人材を求めています。つまり、面接官にこの学生は「自社で活躍する素養がある」と思わせることが大事です。

(4)入社後どう活躍できるか

企業は採用活動を通して、自社に貢献してくれる人材を求めています。つまり、面接官にこの学生は「自社で活躍する素養がある」と思わせることが大事です。

マスコミ業界で評価される志望動機の書き方

マスコミ業界の志望動機を書く際は『なぜマスコミ業界なのか』『なぜこの会社なのか』について、しっかりと深掘りしておくことが必要です。

[なぜマスコミ業界なのか]については、自分がマスコミ業界で将来何を成し遂げたいのかを伝えます。

例えば「自分が作った広告で、世の中の人の心を動かしたい」などといったマスコミ業界ならではの理由を述べると良いです。

その際にマスコミ業界の仕事内容と絡めて伝えることができればより深い志望動機になるため、業界の職種や動向についても把握しておきましょう。

次に[なぜこの会社なのか]については、マスコミ業界の中でもなぜこの企業を志望しているのか、強みや事業形態などの特徴を調べて、競合他社と差別化しながら伝えます。

例えば電通であれば「日本クリエイター・オブ・ザ・イヤー」で、電通のクリエイターが何度も受賞するほどの「クリエイティブ力」という強みを持っています。

企業ごとの特徴や強みを把握した上で、志望企業を決めるようにしましょう。マスコミ業界の志望動機の例文を見てレベル感を掴みたい方は以下の記事を参考にしてみてください。

志望動機の書き方についてもっと詳しく知りたいという就活生は以下の記事をご覧ください。

企業の将来性を確認する方法

就職後に業績が振るわず転職せざる負えないという状況にならないよう、企業の現状や将来性を見極めていくことをおすすめします。

現状や将来性を見る手段の1つとして企業の『売上』『利益』『利益率』をチェックしてみましょう。

売上や利益、利益率をチェックした方が良い理由は、以下の2点です。

・利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しているから

売上は企業の財務力、ビジネスの規模を表しています。つまり売上が高い企業の方が行っているビジネスの規模が大きいということです。

またA社とB社が同じ利益の場合、売上が大きい企業の方が金融機関からの融資を受けやすいとされているため、売上を見ることで企業の資金調達力もチェックすることができます。

次に利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しています。そのビジネスによる付加価値がどれくらいあるかを測る指標です。

つまり利益がほとんど出ていなかったり、赤字だとビジネスに何らかの問題があるということになります。

また、成長率も大事であるため各企業の過去についても振り返っていきましょう。

まとめ

本記事ではマスコミ業界について紹介してきました。

華やかなイメージのあるマスコミ業界ですが、ハードワークや勤務時間が不規則など、人によってはデメリットに感じる点があるのも事実です。

マスコミ業界についてしっかりと理解した上で、自分が将来成し遂げたいこととマッチしているのかよく考えてみてください。

就職エージェントneoを活用して就活をしよう!

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就職エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「面接の練習をしたことがなくて本番が不安…」「自己分析のやり方を調べてもピンとこない…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。