●文具業界では「海外展開」「M&A」「新規事業への展開」「デジタル化の推進」などが行われている。

●文具業界は世の中にない新しい商品を開発しているため「自分でアイディアを考えられる人なのか?世の中のトレンドにアンテナを張れているか?」などを選考の中で確認されることがある

近年「文具」は今では「ただ書ければいい」「使えればいい」ではなく、使いやすさやお洒落さを追求し、使っているだけでワクワクするような商品が増えています。また、時代の変化に応じてデジタル商材も出てきており、今後も多様な文具が開発されるでしょう。

本記事では、「文具業界を目指すならやっておいたほうが良いことはある?」「詳しくどんな商材が出てきているの?」という人に向けて、文具業界の動向や選考情報、商材、自己PRの書き方についてわかりやすく解説していきます。

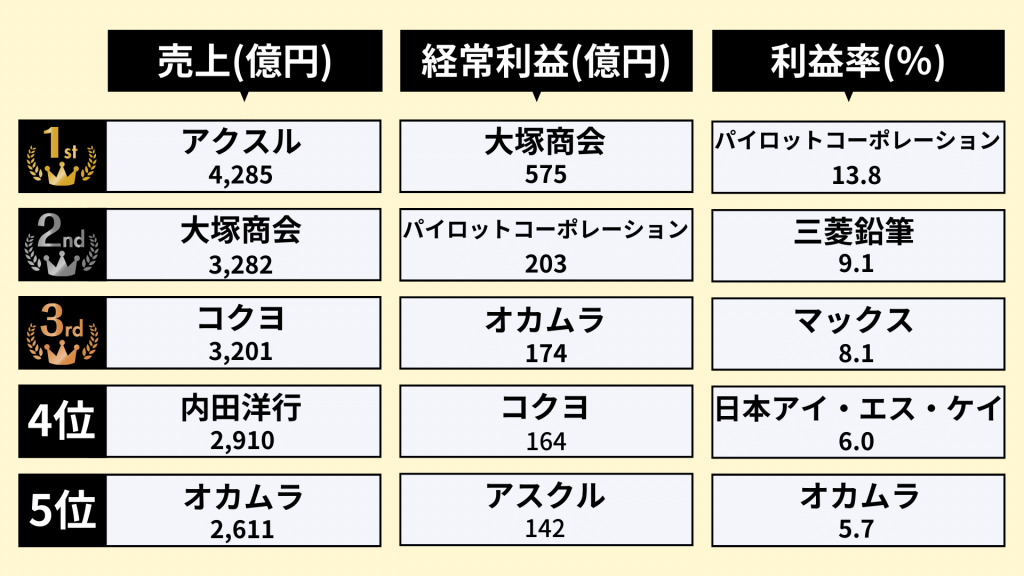

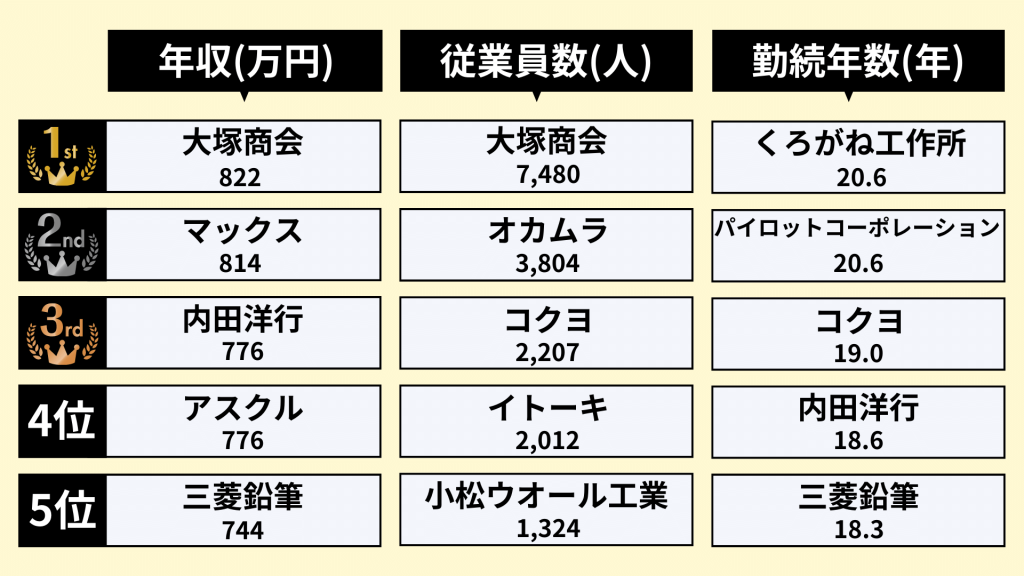

また文具業界の売上や利益、年収、従業員数、勤続年数をランキングで紹介しています。ビジネス規模や働きやすさ等がわかるので、確認してみましょう。

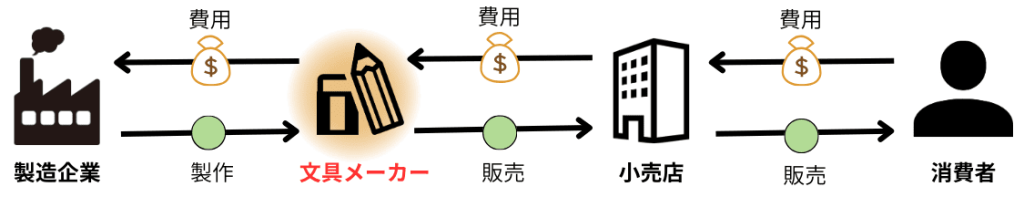

文具業界の仕組み

文具業界は「文具メーカー」が企画した商品を「製造企業」が製作し、「文具メーカー」に販売します。そして「文具メーカー」が「小売店」に商品を販売し、「小売店」から「消費者」に商品が届けられます。

そんな文具メーカーは大きく「総合型」「専門型」の2つに分けることができます。以下にてそれぞれの特徴について紹介するので、確認してみましょう。

総合型

総合型の企業は、特定の商材にこだわることなく事務用品から筆記用具類、糊などを使った作業道具など様々な商品の企画開発をしています。

総合型の企業に該当するのは、「コクヨ」「プラス」「パイロット」などです。

専門型

専門型の企業は、事務用品や筆記用具類をメインに扱う企業があります。

事務用品とは電卓やファイル、クリップ、付箋などで、筆記用具類は皆さんになじみ深いシャーペンや消しゴム、万年筆、カラーペンなどです。

専門型の企業に該当するのは、事務用品を扱うメーカーでは「内田洋行」「ナカバヤシ」などの企業が挙げられ、筆記用具類においては「ぺんてる」「ゼブラ」などの企業が挙げられます。

文具業界の主な職種

文具業界で働きたい人向けに、文具業界の主な職種を4種類紹介します。

企画・マーケティング

企画・マーケティング職は、新しい商品を生み出すために市場調査・分析をしながら顧客のニーズを見つけ、ニーズに沿った商品を形にしていく仕事です。

また、すでに販売している商品を時代に合わせてブラッシュアップして、プラスαの付加価値をつけるための企画を考える場合もあります。

企画・マーケティング職を希望している人で、志望動機の書き方を含めた詳しい情報が知りたい場合はこちらを確認してみてください。

営業

企画・マーケティング職が商品を生み出しても、消費者の手に届かなくては意味がありません。そのため、自社商品を店舗に置いてもらえるように営業が文具などを取り扱っている販売店に営業をします。

その際、商品を置いてもらうだけでなく、どのように陳列して、売り出していくかを考え、提案することも営業の仕事の1つです。

最近では、海外進出している企業も多く、企業によっては国内営業と海外営業で分かれている可能性もあるので、企業のホームページをしっかり確認しておきましょう。

営業職を希望している人で、志望動機の書き方を含めた詳しい情報が知りたい場合はこちらを確認してみてください。

生産

実際に商品を生産するために、商品に関する原材料や原価などのコスト管理を行いながら生産作業を行います。

他にも、機械整備や作業工程の改善、企画・マーケティング職と協力しながら試作品の開発などを行う仕事もあります。

企業によって、生産の仕事内容が変わることがあるので、必ず希望企業の仕事内容を確認しておきましょう。

その他

文具業界の仕事は、上記の企画・マーケティング、営業、生産だけでなく「品質管理」「研究」「WEBシステム関連」「人事」「経理」など様々あります。

特に最近は、オンライン販売をする企業も増えてきており、ECサイトやアプリの企画制作・運用などの職種を募集している企業もあります。

志望企業で自分が興味のある職種を募集しているか、きちんと確認しておくことをおすすめします。

【2026年最新】文具業界の動向

ここでは文具業界の動向を「文具業界の市場変化」「事業展開」「デジタル化」の観点から動向を紹介していきます。

それぞれ以下のトピックスについて紹介しているので、過去から将来までの文具業界の動向を把握しておきましょう。

まず動向を学ぶ前に文具業界について数字で見てみましょう。近年、デジタル化が推進されていることもあり、文具業界でもデジタル商材が出てきています。

今までは1つの商品の単価が低く、伸び率への影響が大きくなかったところ、デジタル商材のような単価の高い商品の売上の影響で伸び率や利益率が上がったと考えられます。

文具業界の市場変化

ここでは文具業界で起きている市場の変化について紹介します。

🔶文具販売額の推移

2020年の文具業界は、新型コロナウイルス感染拡大による文具販売店の休業・営業時間短縮、インバウンド需要の減少、リモートワークに伴うオフィス需要の冷え込み等、様々な要因からマイナス影響を大きく受けました。

しかし2021年の文具販売額は前年比13.2%増の1,483億円と上昇し、コロナ前の2019年と比較すると9割ほどの水準まで回復しています。

全体市場の拡大に影響を与えるレベルではないものの、在宅時の生活や趣味の質を向上するための需要の高まりに伴い、アート&クラフト関連の商品が売上を伸ばしました。

🔶少子高齢化による影響

少子高齢化によって文具を利用する学童が減少しています。

少し前の小中学校の授業ではノートや鉛筆、シャープペンシル等が主に使われてきました。

しかし、現在は学童の数が減ったことや教育機関から電子タブレットが配られるなど、授業でノートや鉛筆などの文具を使う需要が減ってきました。

子供向けの商品だけでは売上向上が難しくなり、最近では大人向けや使いやすさを重視した商品などが展開されてきています。

事業展開

売上の鈍化が見られる文具業界ですが、この状態から脱却すべく様々な事業展開を行っています。どのような事業展開が行われているか紹介します。

🔶海外展開

国内での大幅な売上向上が難しくなってきていることもあり、文具業界にある各社は海外へと活路を見出します。

財務省によると、2019年の筆記用具類の輸出額は前年比+1.0%の1,055億円となり、アメリカや中国での需要増加が目立つ結果となりました。

例えば、パイロットが独自に開発した「フリクション」シリーズは、2014年時点で世界約100カ国で累計10億本の販売を突破しています。

他にも「ジェットストリーム」などを扱う三菱鉛筆は、各国の地域スタイルに合わせた流通チャネルを通じて世界100カ国以上で商品を販売しています。

各企業の海外売上比率を見ると、パイロットは売上全体の約70%、三菱鉛筆は約50%と高い数値となっています。

参照元:パイロット|数字で見るパイロット

参照元:三菱鉛筆|業績ハイライト

🔶M&A

新規事業への展開や収益強化を図るために文具業界では、同業界・異業界関係なくM&Aが行われています。M&Aをすることで工場を統合することができるだけでなく、大量仕入れによる材料費や新しい人材を採用するコストを削減をすることもできます。

例えば、コクヨの子会社であるコクヨS&Tは、インドにおける全国流通網とブランド力を活用し事業を拡大することを目的として、2011年にインドの大手文具・画材メーカーCamlin Limitedを子会社にしました。

また2015年にはアスクルが自転車を利用した軽貨物運送事業を行うエコ配を子会社化しました。環境に配慮した配送機能を強化しながら、エコ配は荷物取扱個数の増大による事業成長を図っています。

🔶新規事業への展開

現在は堅調に推移している文具業界ですが、人口減少やデジタル化の促進により将来的に市場が縮小すると考えられています。

そのため、文具業界では新事業の展開が積極的に行われています。

例えば、プラスは文具メーカー事業だけでなく流通の機能を併せ持つ会社です。そのため、自社商品だけでなく法人顧客のニーズに対応した消毒液やマスクなどの幅広い商品を扱えることを強みとしています。

他にも、アクスルがソフトバンクの協力のもと、2022年10月から「ビズらく」という新事業を開始しました。「ビズらく」とは、企業が抱える業務に関するお困りごとをデジタルの力で解決するソリューション事業のことです。

デジタル化

世の中のIT化が進む中で、文具業界でもデジタル化が進んでいます。どのようなデジタル化が行われているのか紹介します。

🔶デジタル商品の発売

ちょっとした時や授業での授業内容のメモなどはほとんどの人がスマホやPCなどのデジタル商材を使って対応しているかと思います。従来では、ノートや鉛筆などのアナログ商材がメインでしたが、このような時代の流れに対応すべく文具業界でもデジタル文具の開発・販売が進んでいます。

デジタル文具とはアプリやインターネット、デジタルデータなどの技術を導入し、実用性や機能性を高めた文具のことを言います。デジタル文具を使うことで、作業効率の向上やデータ管理、閲覧が簡単にできるといったメリットがあります。

商品によっては、従来の紙に書くという感触は残したままデジタル要素を加えた製品もあります。今後も消費者のニーズに合わせて様々な文具が開発されていくでしょう。

🔶ECサイトは商品をアピールする場にもなっている

近年、店舗数の減少が見られ、店頭だけでの販売を行うのではなく、ECサイトや自社HPで商品を出品する企業も出てきています。

ECサイトやHPでの販売を行うことで、手軽に買い物をしてもらえるメリットもありますが、文具のアピールの場としても使うことができます。

例えばLOHACOは、アスクルがヤフーの協力によって運営しているネットの通販サイトで、文具の販売を行っています。

サイト内ではただ商品を羅列して販売するだけでなく、「文具ランキング」「ここでしか変えない文具」「トキメキ女子文具」等のテーマを設けながら文具について紹介しています。

それによって、自分では見つけられなかった商品との新しい出会いの場を作ることができます。

文具業界で生まれ続けるヒット商品

デジタル文具が誕生するなど、時代のニーズにあわせて様々なヒット商品が生まれています。実際にどのような商品が誕生しているのか紹介します。

「文具女子博アワード賞」で大賞を取ったコクヨの「Bobbin」

マスキングテープをミシンのボビンのような小巻きにでき、「ボビンテープ」同士をくっつけることもできます。様々な柄のテープをコンパクトにコレクションすることができる商品です。

参照元:コクヨ株式会社|文具女子博

コロナ対策として爆売れしたセーラー万年筆の「セラピカキレイ」

10年程前から販売している商品でしたが、表面に付着した雑菌やウイルスを光触媒で分解する特徴を持ち、光の当たらない暗所でも銀アパタイトの効果で雑菌の活動を抑えることができます。コロナ感染拡大後に出荷量が前年同期比+4.6倍になりました。

参照元:アスクル株式会社|セラピカキレイ

小学校の低中学年をターゲットにしたコクヨのIoT文具「しゅくだいやる気ペン」

1本6980円(税込)と高額にも関わらず、年間約1万台が売れています。鉛筆に機器を取り付けるとアプリが鉛筆を持った手の動きを検知し、独自のアルゴリズムでデータ化することで、勉強への取り組みを見えるかできる商品です。

手軽に持ち運べるノート型のホワイトボードを作った欧文印刷の「NUboard」

持ち運びに便利なリングノート型のホワイトボードです。メモとしての利用はもちろん、打ち合わせやプレゼンテーションなどさまざまなシーンで何度でも活用できます。

参照元:欧文印刷株式会社|CANZAY

なぞるだけで一瞬でテキスト化してくれるサンワサプライの「ペン型スキャナー」

教材などの文字をなぞると、テキストデータに変換してくれるペン型のスキャナー商品です。読み込んだデータを、Word、Excel、Outlookなどのアプリに入力することが可能となっています。日本語だけでなく、英語、中国語を始め世界193ヵ国語に対応しているのも特徴です。

文具業界の選考前に準備すべきこと

ここでは、文具業界の選考に進む前にやった方が良いことを紹介します。

過去に出た質問内容に対する対策

実際に過去のESや面接で出た質問内容を紹介します。基本的な志望理由やガクチカなどを質問する企業がほとんどですが、それ以外の設問に対しての回答を準備しておくことで、気持ちに余裕が出ます。

例えば過去にでた質問では、下記のような問いが出題されました。

文具業界は世の中にない新しい商品を開発していく必要があります。そのため世の中にアンテナを張っている人か?自分でアイデアを考えられる人か?を知りたく上記のような質問を受ける場合があります。

業界の動向や仕事内容からどんな質問をされる可能性があるのかを、自分なりに考えておくのもオススメです。

納得ができるまでOB訪問をする

どの業界においても、情報を得る上でOB訪問はとても有益です。実際の現場で働く人から生の声を聞けることで、得られるメリットは様々あります。

例えば各社のカラーやカルチャー、業務スタンス、仕事の中身を理解することができ、他の学生と差別化ができます。他にもインターネットには載っていない働き方も理解することができ、入社後の働くイメージがしやすくなります。

OGOB訪問に関して詳しく知りたい人はこちらを確認してください。

大手企業以外の選択肢ももつ

文具を扱っている企業は大手だけではなく、新規事業への展開で紹介した「サブスク」を行っている文具道のような中小やベンチャー企業も存在します。

大手企業と中小やベンチャー企業の違いの1つとして、裁量権の大きさや業務範囲の広さが挙げられます。大手企業は「1つの仕事を専門的に扱う」傾向が強く、中小やベンチャー企業は「多くの仕事に関わることができる」企業が多いです。

自分の興味のある事業や仕事のスタイル、強みが活かせる企業を見つけることが大切です。

文具業界の志望動機の書き方

文具業界の志望動機を書く際は「なぜ文具業界なのか」「なぜその会社なのか」をしっかりと深堀りしておくことが必要です。

具体的には自分が将来何を成し遂げたいのか、例えば「子どもから大人まで利用する文具で、全世代の日常にちょっとしたワクワクを提供したい」などといった文具業界ならではの理由を述べるようにしましょう。

“なぜその会社なのか”については、他の企業ではなくその企業でなければいけない理由を伝えます。

例えばコクヨであれば、100年以上前からお客様の課題に「共感」することを強みにしてきています。

そのため、帳簿の表紙づくりから始まった事業を時代の流れに沿って、様々は事業展開を行っています。企業ごとの特徴や強みを把握した上で、志望企業を決めるようにしましょう。

メーカーの志望動機の例文を見てレベル感を掴みたい方は以下の記事を参考にしてみてください。

文具業界でうける自己PRの書き方

自己PRの書き方について学ぶ前に、まずは文具業界の求める人物像を把握しておきましょう。

企業に評価される自己PRをするためには、その業界ではどのような人が求められているのか知っておくことが重要です。

文具業界の求める人物像

文房具が好きで好奇心があることがは大前提必要です。

その上で、時代のニーズにあわせて「あったら便利な機能はなにか?」を考え、情報収集する力やアイデア力があると良いです。

また、情報収集をするだけでなく、商品に落とし込む力も重要になります。

商品開発をするには、何度も失敗を繰り返しながら商品を作っていきます。そのため、失敗をしても諦めない心や「どうしたら改善するのか?」と考え実行する課題解決能力があると更に良いです。

他にも、様々な人とコミュニケーションを取りながら仕事をする必要があります。そのため、コミュニケーション能力が重要になります。

また、海外事業に力を入れている企業に入社する場合は、英語力があると様々な仕事のチャンスが回ってくる可能性があります。

文具業界の求める人物像について学んだら次は自己PRの書き方を学んでいきましょう。

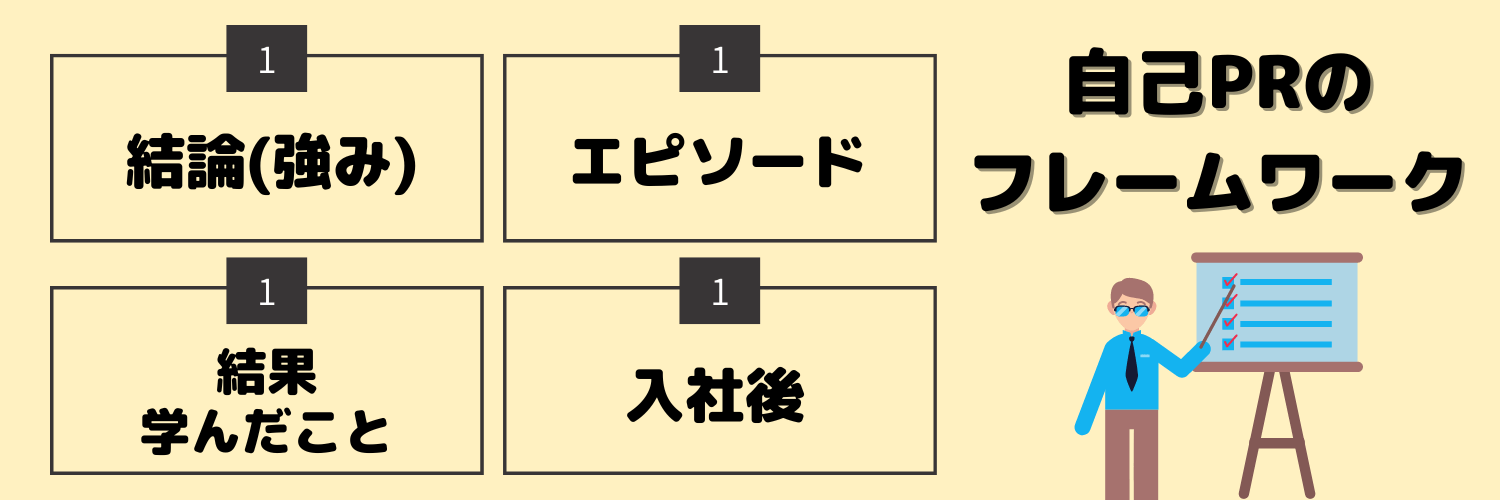

自己PRの基本的な書き方

🔶(1)結論

自己PRを書く際は最初に「私は○○することができます」といったように自分の長所を端的に述べます。

最初に結論を述べ面接官に今から何の話をするのか伝えることで、聞き手側も話が入りやすくなります。

そのため、自己PRをする際は結論として、まず長所を伝えるようにしましょう。

🔶(2)エピソード

長所を伝えたら、実際にその長所があることを証明できるエピソードを交えます。

ここではできるだけ具体的なエピソードを伝えるために、その出来事の中で生じた課題・目標や、その課題・目標に対してどのような行動をとったのかについてまで書くようにしましょう。

また企業は、課題・目標やそれ対する行動を通してその人の人柄や価値観を判断しているため、なぜその課題・目標に取り組もうと思ったのか、なぜそのような行動をとったのかについて、しっかりと見つめ直しておいてください。

🔶(3)結果・学んだこと

エピソードの次は、自分がとった行動によってどのような結果になったかについても書きましょう。

結果を書く際は、定量的に表すことを意識してください。

例えば「〇〇というアイディアを出し実践したところ、売上を40%上げることができた」など数字を用いてアピールした方が相手に伝わりやすいです。

また、この経験を通して何を学んだのかについても書きます。

面接官はその人の学びからも価値観や人柄を判断しています。価値観や人柄はその学生を採用するかどうかの大きなポイントとなるため、自分がどういった人なのか、いかにその企業に必要な人材であるのかをアピールするようにしましょう。

🔶(4)入社後どう活躍できるか

企業は採用活動を通して、自社に貢献してくれる人材を求めています。つまり、面接官にこの学生は「自社で活躍する素養がある」と思わせるのが大事です。

そこで自己PRをする際は、最後に今伝えてきた長所をどのように志望企業の業務に活かしていくかまで伝えるようにしてください。

そのためには企業が求めている人物像を把握する必要があります。業界研究・企業研究を通してどのような強みをアピールするのか考えておきましょう。

より詳しい自己PRの書き方について知りたいという方は以下の記事を参考にしてください。

また「志望企業に評価される志望動機・自己PRの書き方が知りたい」「選考通過率を上げたい」という方は、就職エージェントneoを利用してみてください。

文具業界ランキング

ここでは文具業界のランキングを「業績」と「社内環境」に分けて紹介します。

文具業界の業績ランキング

売上については1位がアスクル、2位が大塚商会、3位がコクヨ、経常利益は1位が大塚商会、2位がパイロットコーポレーション、3位がオカムラです。

文具業界の中でも1つの事業だけに特化しているのではなく、文具やオフィス家具等の様々な事業を展開している企業が高い売上を誇っている傾向にあります。

売上や利益、利益率をチェックした方が良い理由は、以下の2点です。

- 売上は企業の財務力を表している

- 利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示している

売上は企業の財務力、ビジネスの規模を表しています。つまり売上が高い企業の方が行っているビジネスの規模が大きいということです。

またA社とB社が同じ利益の場合、売上が大きい企業の方が金融機関からの融資を受けやすいとされているため、売上を見ることで企業の資金調達力もチェックすることができます。

次に利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しています。そのビジネスによる付加価値がどれくらいあるかを測る指標です。

つまり利益がほとんど出ていなかったり、赤字だとビジネスに何らかの問題があるということになります。

ただし、このランキングだけでなく、成長率も大事であるため各企業の過去についても振り返っていきましょう。

文具業界の社内環境ランキング

年収は1位が大塚商会、2位が マックス 、3位が内田洋行、勤続年数は1位がくろがね工作所、2位がパイロットコーポレーション、3位がコクヨとなります。

勤続年数が長いということは定着率が高いということになります。一概には言えませんが、定着率が高い会社は良い会社である可能性が高いです。

また従業員数が多い会社は多様な人と関わり合うことができるというメリットがあります。しかし多いと自分の意見が通りにくい場合もあるというデメリットもあるため、自分にとってどの環境が合っているのか考えてみましょう。

まとめ

本記事では文具業界について紹介してきました。少子高齢化やデジタル化による影響で、文具市場の売上が鈍化してくる予想です。しかし、そのような状況から脱却するための事業展開や新しい商品開発が活発的に行われています。

今では「使えればいい」ではなく、機能性やおしゃれを重視した商品が続々誕生しているため、将来どんな商品を作りたいか?を想像しながら就職活動をすると、苦痛に感じやすい就活を楽しくできそうですね。

「業界研究って他に何をしたらいいの?」と思う人は下記の参考記事を見ておくことをオススメします。

就職エージェントneoを活用して就活をしよう!

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就職エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「面接の練習をしたことがなくて本番が不安…」「自己分析のやり方を調べてもピンとこない…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。