●トイレタリー業界の求められる人物像は[創造力・企画力がある][強い意志や忍耐力がある][消費者視点に立ち物事を判断できる][情報収集力がある][協調性がある][コミュニケーション能力がある]のいずれかを満たす人である。

●トイレタリー業界の志望動機では[なぜトイレタリー業界なのか][なぜその会社なのか]を具体的に伝える。

花王の[フレアフレグランス]やライオンの[NANOX]など、 トイレタリー業界の商品は 日々の買い物・生活で実際に触れる機会も多いため、イメージがしやすいかと思います。

またトイレタリー業界の企業についてはテレビCMなどで目にする機会も多いことから、認知度が高い業界と言えるでしょう。

本記事ではトイレタリー業界の仕組みや動向、求める人物像、仕事内容、評価される志望動機・自己PRの書き方などを紹介しています。

最後に、クレジットカード業界の売上や利益、年収、従業員数、勤続年数ランキングも紹介しているので、志望企業が決まっていない人は企業選びの参考にしてみてください。

トイレタリー業界とは?

まずトイレタリーとは、日常生活に欠かすことのできない体の衛生・洗浄などを目的としたヘアケアや歯磨き用品、生理用品、紙おむつなどの商品のことを指します。企業によっては[トイレタリーメーカー]とは呼ばずに[消費財メーカー]と呼ぶ場合もあるので、覚えておきましょう。

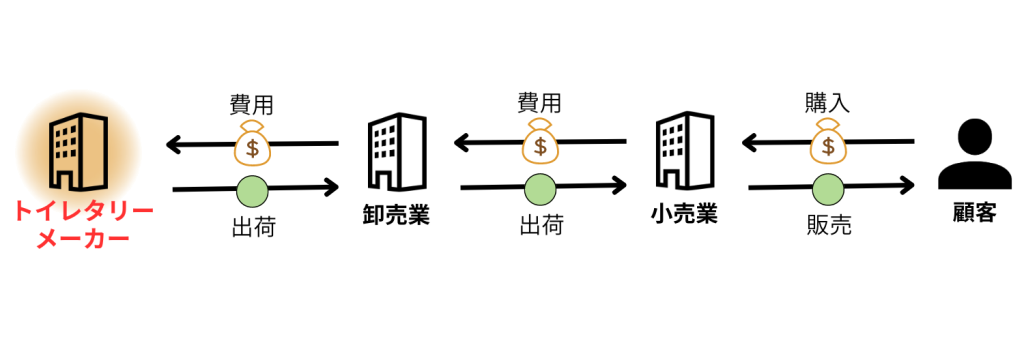

そんなトイレタリー業界の仕組みは、商品を取り扱う[トイレタリーメーカー]から[卸売業]に出荷され、そこから各[小売店]に卸されます。その後[消費者]に商品が届けられるというビジネスモデルです。

以下で[トイレタリーメーカー][卸売業][小売業]の仕事内容について簡単に紹介していきます。

トイレタリーメーカー

トイレタリーメーカーは、商品を製造、販売している企業のことを指します。

具体的な仕事内容は、消費者のニーズを調査・分析をし、商品の開発・販売をおこないます。他にも商品の研究をする研究者などが存在します。詳しい職種内容については下記の「トイレタリー業界に関わる職種」を確認してみましょう。

卸売業

卸売業とはメーカーと販売元である小売店の間に立って、商品の流通をおこなう業態のことを指します。場合によっては、メーカーが直接小売店に販売するシステムを取ることもありますが、トイレタリー業界は卸売業を間に挟んで販売することが多いです。

理由としては、卸売業を挟むと卸売業が持つ全国の販売網を利用することができ、メーカーの製品を消費者に効率的に届けることができるためです。

小売業

小売業は卸売業から商品を購入し、実店舗で販売しています。実店舗の例としては、ドラッグストアやスーパーマーケット、量販店、コンビニなどが挙げられます。

卸売業から商品を購入する際は、消費者のニーズに合ったものや店舗のある地域に必要なものを適切に判断し、購入しなければならないため、世の中や地域のトレンドを把握しておくことが必要です。

トイレタリー業界に関わる職種

ここではトイレタリー業界の職種について紹介します。どのような職種があるのか確認しておきましょう。

営業

卸売業や小売店などに対して自社製品を扱ってもらえるよう営業します。基本的にはBtoB営業が中心で、新規開拓と既存顧客のどちらを担当するかは各企業によって異なります。

また、卸売業や小売店に営業をかけるだけでなく、より製品を多く売るために販売店の店舗を実際に巡回しながら売り場の状況を確認し、「店舗の棚にどのように商品を配置すると良いか」などの販売戦略に関わることもあります。

マーケティング

消費者に選ばれる商品を作るためには、マーケティングはとても重要な仕事です。トイレタリー商品は生活に欠かせない必需品で、費用も安く様々な商品があるため1つひとつの商品に対するイメージ作りが重要になります。

様々な商品の中から自社の商品を選んでもらえるように、消費者のニーズやトレンドをリサーチをおこないます。

商品開発

多くの会社が自社製品の研究・開発を社内でおこなっています。具体的にはマーケティング担当が調べたニーズやトレンドを元に商品開発(研究開発)担当が商品案を実物に落とし込むという仕事です。

商品改善をせずに同じ商品を出し続けると消費者に飽きられてしまう可能性が高いことから常に新商品や商品改善をする必要があります。また他社でも新商品を発売し続けていることから、商品開発の回転率が目まぐるしい業界です。

そのため、世の中のニーズを敏感に汲み取りながら時代に合った商品を作り続けることが大切です。

広報・広告宣伝

トイレタリー商品は、商品の違いを打ち出すことが難しいため、他社商品との差別化や商品の魅力を消費者にきちんと伝える必要があります。

その上で、出来上がった商品を消費者の手にとってもらうために、「どうアピールしたら良いか」という施策を考えるのが広報・広告宣伝の仕事です。

宣伝の場としてよく使用されるのがTVCMやインターネット広告で、一度に多くの消費者に商品の魅力をアピールすることができます。

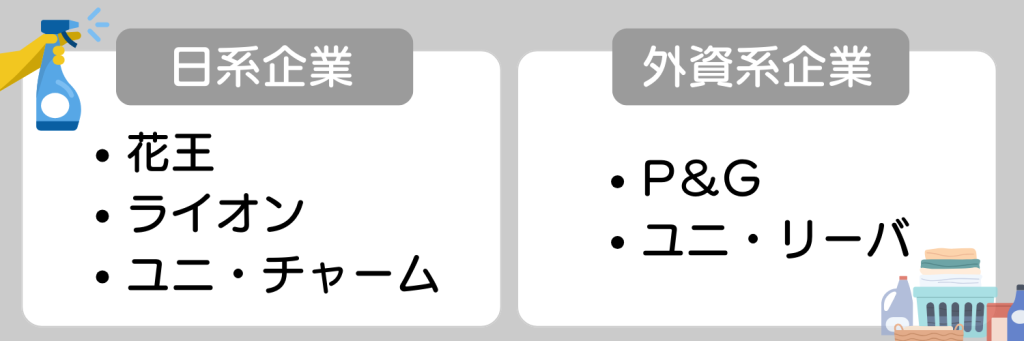

トイレタリー業界の日系企業と外資系企業について

トイレタリー業界は日系と外資に分けることができます。それぞれに違いがありますので、気になる企業がどちらに当てはまるのかを確認しておきましょう。

日系企業

日系企業には[花王][ライオン][ユニ・チャーム]などが挙げられ、実際に商品を使ったことがあるという人も多いかと思います。これらの企業は主に国内で商品の研究・開発をおこなっており、日本人が好む匂いの商品や体質に合った商品を展開しています。

日系企業は、大手であればあるほど[年功序列][組織主義][教育体制が整っている]などの特徴があるため、コツコツ仕事をこなしながら組織の一員として働いていきたいという人は、日系企業が向いているかもしれません。

外資系企業

外資系企業には[P&G][ユニ・リーバ]などが挙げられ、日系企業より企業数が少ないです。P&Gは子ども用おむつのパンパースなどが有名で、ユニ・リーバはラックスやダヴなどのヘアケア商品が世界中で愛されるブランドとして知られています。

外資系企業の場合は[年収が高い][個人主義][成果主義]などの特徴があります。そのため、実力を成果に繋げたい人や、自分で考え、自ら行動ができる人は、外資系の企業の方が向いていると言えるでしょう。

【2024年最新】トイレタリー業界の動向

まずはトイレタリー業界の業界規模・伸び率・利益率を見ていきましょう。

本記事では以下の動向について紹介していきます。

トイレタリー業界の売上

ここでは、トイレタリー業界の売上推移と売上が伸びている商材について紹介します。

🔶メーカー出荷ベースの推移

トイレタリー製品は、生活必需品で価格が安いものが多いことから各社が売上を伸ばすために、大量の商品を製造・出荷し続けなければいけないという構図になっています。

矢野経済研究所の調べによると、2022年度の国内トイレタリーの市場規模は前年度比2.8%%増の2兆1,196億円でした。

新型コロナウイルスの感染症が落ち着いたことで、外出機会が増え、洗濯用の合成洗剤などが好調となりました。また衛生意識が高まったことで除菌・殺菌系の商品も堅調と言えます。

🔶売上が伸びている商材

売上が伸びている商材については上述したように、外出機会が増えたことから、ボディーソープやシャンプー、洗濯用の合成洗剤などの石鹸・洗剤が堅調に伸びています。

日本石鹸洗剤工業会(東京・中央)によると、2022年の石鹸・洗剤の国内販売額は前年比3%増の9334億6000万円でした。

また、近年では共働き世代の増加や花粉症対策として、部屋干し用の洗剤やドラム型洗濯機の普及に伴う専用洗剤などを購入する人も増加しています。

ユニバーサルデザインの浸透

ユニバーサルデザインとは「年齢や能力、状況などにかかわらず、できるだけ多くの人が使いやすいように、製品や建物・環境をデザインする」という考えのことを指します。そのため、トイレタリー業界では誰もが使いやすいように追求した商品が開発されています。

例えば、ボトルの頭に凹凸のラインを入れることで、目で見なくても触るだけで識別できるシャンプーとリンスや、センサー感知で石けん液を吐出するタッチフリーの衛生手洗い器、片手でプッシュするだけで簡単に計量ができる洗濯用洗剤などです。

今後はより[老若男女問わず全ての人が使いやすい商品]は何かを考えながら商品開発していくことが重要視されるでしょう。

広がるデジタル化

トイレタリー業界のデジタル化は、顧客との接点を最大化しながら商品の良さを伝えるためにおこなわれている場合が多いです。ここでは実際にどのようなデジタル化がおこなわれているか紹介します。

🔶SNSで顧客にアプローチ

近年ではX(旧Twitter)やInstagram、LINEなどのSNSを活用して商品を発信し、SNSマーケティングをおこなっている企業が増えてきています。X(旧Twitter)やInstagramは拡散力が高く、商品認知を高めるために企業のアカウントでプレゼント企画をおこなったり、商品専用のアカウントを作成したりしている企業もあるようです。

LINEにおいてはLINE公式アカウントの運用だけでなく、各社で様々な機能をカスタマイズしながら数十万人規模をターゲットにした[LINEビジネスコネクト]をおこなっている企業が増加しています。

公式アカウントでは企業側から全ユーザーに対して一方通行の配信しかできませんでしたが、LINEビジネスコネクトでは特定のユーザーに対してメッセージを送り分けることができるため、メッセージの反応率をA/Bテストしながら活用することができます。

🔶動画を使って商品の良さをアピール

トイレタリー商品の中でもハンドクリームのような商品によってテクスチャが異なる商品は「実際に店頭で試したい」というニーズも多いでしょう。そのため、使用感をイメージさせるために動画配信を活用している企業もあります。動画配信の方法としては、各社ホームページでの商品紹介やYouTubeなどでの動画配信、また無料動画配信コンテンツの「C CHANNEL」で動画配信をおこなっているケースもあります。

「C CHANNEL」は1分前後の動画で、モデルが商品を使用しながら使用感についても説明しているため、写真では分からなかった商品の中身やテクスチャをイメージすることができるコンテンツです。今後も商品アピールの場として、動画を使う企業が増えてくるでしょう。

海外展開

少子高齢化や人口減少という世の中の課題から今後のトイレタリー業界の売上を伸ばすため、積極的に海外市場に参入している企業が出てきていると言えるでしょう。

例えば、ライオンは1950年代からと非常に早い段階で海外展開をおこない、2024年2月時点でアジアを中心に8ヵ国の地域に展開しています。

また、創業当社から海外志向の強いユニ・チャームはアジアを中心に、現在は海外現地法人35社を配し、東アジア・東南アジア・オセアニア・中東諸国、北アフリカなど世界80以上の国・地域で紙オムツや生理用品などを提供しています。

トイレタリー業界の求められる人物像

トイレタリー業界では、消費者や時代のニーズに合わせて新しい商品を作る必要があります。

「既存の商品を良くするためには?」「ヒットする新しい商品は?」と何度も試行錯誤を繰り返し、たくさんの時間や労力を費やすことになるため、創造力や企画力はもちろんですが、失敗しても諦めない強い意志や忍耐力が必要です。

また、多くの商品が存在する中でいかにリピートしてもらえるかが大事であるため、消費者視点に立ち物事を判断できる素養やニーズを素早くキャッチできる情報収集力も重要となります。

他にも多くの企業がチームを作って商品開発や改善に向けて協力しながら仕事をしているため、協調性やコミュニケーション能力も求められるでしょう。

●強い意志や忍耐力がある

●消費者視点で物事を判断できる

●情報収集力がある

●協調性やコミュニケーション能力がある

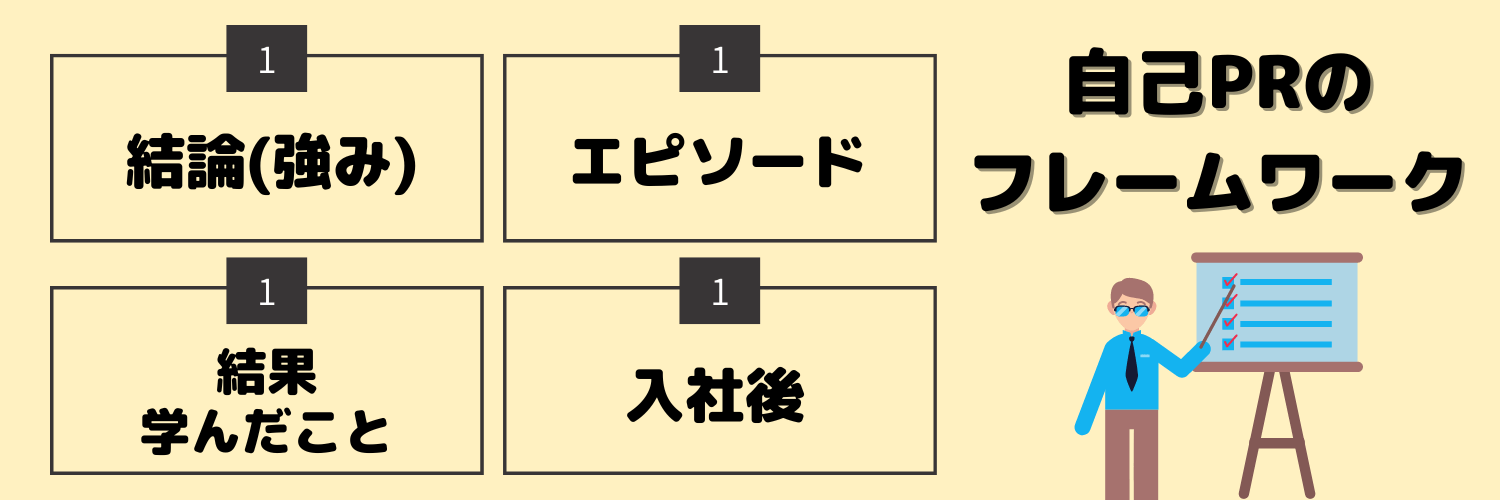

トイレタリー業界で評価される自己PRの書き方

自己PRを書く際は基本的に『強み⇨エピソード⇨結果・学んだこと⇨入社後どう活躍できるか』の順番で書きます。

(1)結論

自己PRを書く際は最初に「私は○○することができます」といったように自分の長所を端的に述べます。

その際、出版業界や自身が希望する企業の求める人物像に合わせ「創造力がある」「忍耐力がある」といった長所を選ぶようにしましょう。

このように最初に結論を述べ面接官に今から何の話をするのか伝えることで、聞き手側も話が入りやすくなります。

そのため、自己PRをする際は結論として、まず長所を伝えるようにしましょう。

以下で[忍耐力]という長所を選んだ場合の例を紹介します。

(2)エピソード

長所を伝えたら、実際にその長所があることを証明できるエピソードを交えます。

理由としては、企業は、課題・目標やそれに対する行動を通してその人の人柄や価値観を判断しているためです。

(3)結果・学んだこと

エピソードの次は、自分がとった行動によってどのような結果になったか、この経験を通して何を学んだのかについても書きます。

(4)入社後どう活躍できるか

企業は採用活動を通して、自社に貢献してくれる人材を求めています。つまり、面接官にこの学生は「自社で活躍する素養がある」と思わせることが大事です。

トイレタリー業界で評価される志望動機の書き方

トイレタリー業界の志望動機を書く際は『なぜトイレタリー業界なのか』『なぜこの会社なのか』について、しっかりと深掘りしておくことが必要です。

[なぜトイレタリー業界なのか]については、自分が将来何を成し遂げたいのかを伝えます。

例えば「私生活で触れる機会の多い日用品で、日々の生活を豊かにしたい」などといったトイレタリー業界ならではの理由を述べると良いです。

その際に業界の仕事内容と絡めて伝えることができればより深い志望動機になるため、業界の職種や動向についても把握しておきましょう。

次に[なぜこの会社なのか]については、トイレタリー業界の中でもなぜこの企業を志望しているのか、強みや事業形態などの特徴を調べて、競合他社と差別化しながら伝えます。

例えば花王であれば、消費者起点の「よきモノづくり」という考えを持っており、時代によって変わる消費者ニーズをいち早く発掘する力に強みを持っています。

このように企業によって強みは異なるため、しっかりと企業研究をおこない、企業ごとの特徴や強みを把握した上で、志望企業を決めるようにしましょう。

志望動機の書き方についてもっと詳しく知りたいという就活生は以下の記事をご覧ください。

トイレタリー業界ランキング

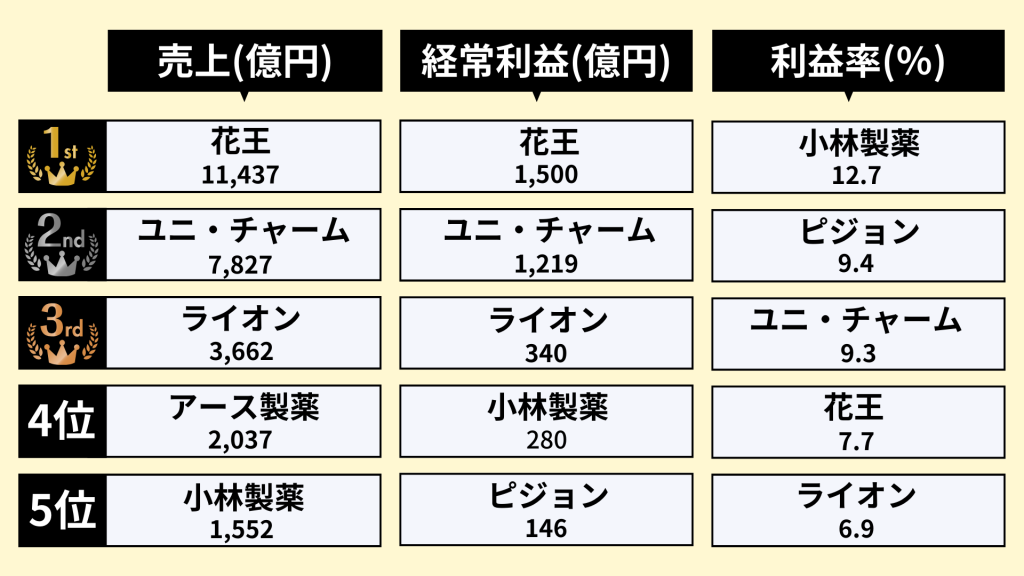

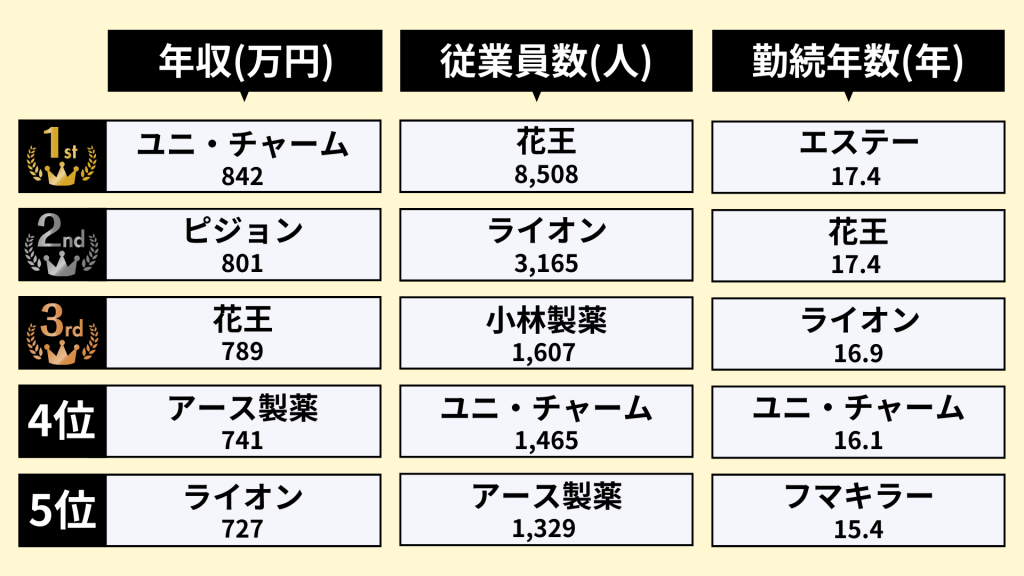

ここではトイレタリー業界のランキングを紹介します。

[営業収益][経常利益][利益率][年収][従業員数][勤続年数]の6つのカテゴリーにおけるランキングを紹介していきます。

トイレタリー業界の業績ランキング

売上・経常利益ともに1位が花王、2位がユニ・チャーム、3位がライオンです。

売上や利益、利益率をチェックした方が良い理由は、以下の2点です。

・利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しているから

売上は企業の財務力、ビジネスの規模を表しています。つまり売上が高い企業の方が行っているビジネスの規模が大きいということです。

またA社とB社が同じ利益の場合、売上が大きい企業の方が金融機関からの融資を受けやすいとされているため、売上を見ることで企業の資金調達力もチェックすることができます。

次に利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しています。そのビジネスによる付加価値がどれくらいあるかを測る指標です。

つまり利益がほとんど出ていなかったり、赤字だとビジネスに何らかの問題があるということになります。

ただし、このランキングだけでなく、成長率も大事であるため各企業の過去についても振り返っていきましょう。

トイレタリー業界の社内環境ランキング

年収は1位がユニ・チャーム、2位がピジョン、3位が花王、勤続年数は1位がエステー、2位が花王、3位がライオンとなります。

勤続年数が長いということは定着率が高いということになります。一概には言えませんが、定着率が高い会社は良い会社である可能性が高いです。

また従業員数が多い会社は多様な人と関わり合うことができるというメリットがあります。

しかし多いと自分の意見が通りにくい場合もあるというデメリットもあるため、自分にとってどの環境が合っているのか考えてみましょう。

まとめ

本記事ではトイレタリー業界について紹介してきました。業界の仕組みや動向について理解できたと思います。

動向を理解するだけでなく、日系企業と外資系企業のどちらに就職した方が自分がやりたいことができるのかをきちんと理解しておきましょう。

就職エージェントneoを活用して就活をしよう!

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就職エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「面接の練習をしたことがなくて本番が不安…」「自己分析のやり方を調べてもピンとこない…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。