●自己分析の目的には、①就活・企業選びの軸を明確にするため、②自分を最大限アピールするため、などがある

●自己分析をおこなう際には思い込みで決めつけない、嘘の出来事や経験を作らない、企業の求める人物像に寄せないなどに注意する

- 1 就活で自己分析は必須?まずは目的と意味を理解しよう

- 2 自己分析はいつまでにやればいいの?

- 3 自己分析で得られるメリット

- 4 自分を深く知れる!自己分析のやり方12選

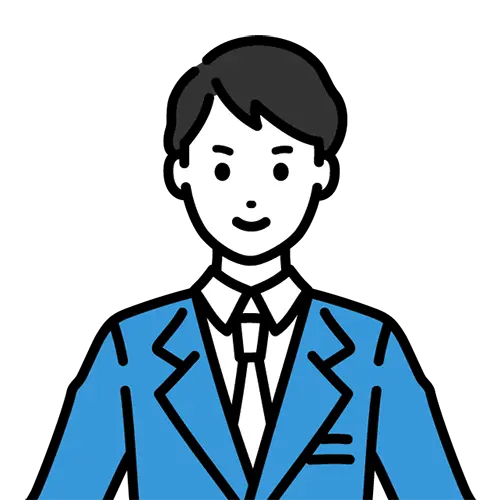

- 4.1 ①「マインドマップ」で思考を深掘りする

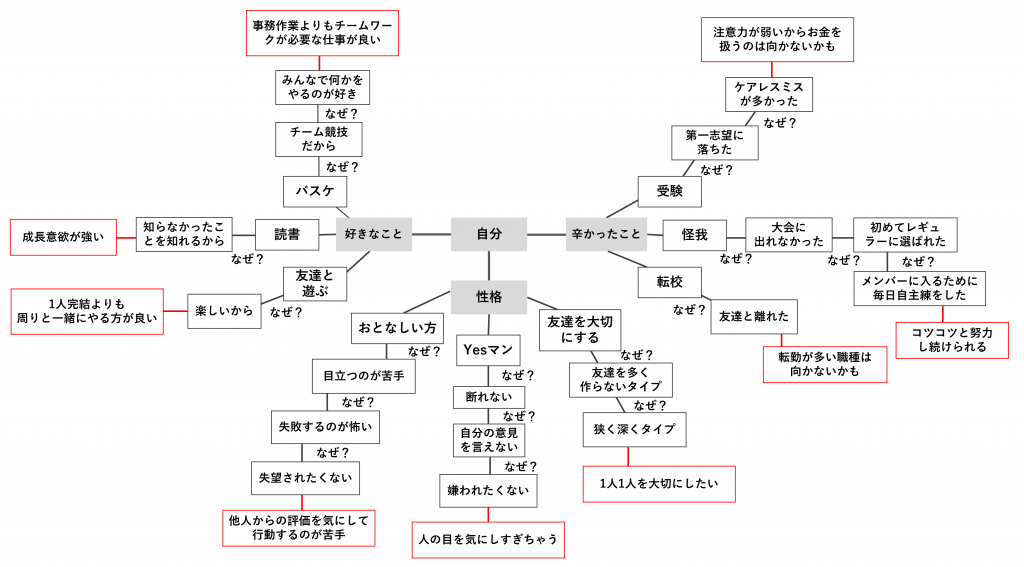

- 4.2 ②「モチベーショングラフ」でやる気の源を可視化する

- 4.3 ③「SWOT分析」で強み・弱みを整理する

- 4.4 ④「自分史」を振り返って価値観の変化を知る

- 4.5 ⑤「本」を活用して視野を広げる

- 4.6 ⑥「ジョハリの窓」で他人から見た自分を把握する

- 4.7 ⑦テーマを決めて「なぜ?」を繰り返し深掘りする

- 4.8 ⑧「Will・Can・Mustフレーム」で自分の方向性を整理する

- 4.9 ⑨身近な人から「客観的な意見」をもらう

- 4.10 ⑩「自己分析ツール」で効率よく自己理解を深める

- 4.11 ⑪「MBTI診断」を活用する

- 4.12 ⑫「キャリアアドバイザー」に相談してプロの意見を取り入れる

- 5 つまずかないために!自己分析で気をつけるべきポイント

- 6 自己分析から志望動機はどうやって作る?

- 7 「自己分析のやり方」に関するよくある質問

- 8 自己分析に不安がある人へ。エージェントがあなたの経験を魅力に変えます

「自分に合う仕事ってどこにあるの?」「ESに書くことが見つからない……」と悩んでいませんか? 実は、自己分析のやり方には12もの方法がありますが、内定への一番の近道は[ツールで客観的に自分を知る]ことと[自分史で深掘りする]のをセットでおこなうことです。

この記事では、これまで45,000人以上の就活を支えてきたアドバイザーの視点から、本当におすすめできる自己分析のやり方をわかりやすくお届けします。

さらに、分析した結果をそのまま志望動機に変える具体的なステップも公開しています。読み終わる頃には、もう「何から始めればいいか」で迷うことはなくなりますよ!

就活で自己分析は必須?まずは目的と意味を理解しよう

就活における自己分析とは、[過去の経験とそのときの感情や行動を振り返り、自分の特徴・価値観・強みや弱み・なりたい将来像を明確にする作業]のことです。

これまでの経験を客観的に見つめ直し、「その時なぜそう考え、どう行動したのか?」を言語化することで、自分でも気づいていなかった傾向や価値観が見えてきます。

▼経験

「高校時代、上級生がいないサッカー部でリーダー的な役割を担い、活動を頑張った」

▼経験を深掘り

Q.なぜその部活に入ったのか?

A.人数が少ない方がコミュニケーションを密に取れて、責任感を持って活動できると思ったから

▼この経験から得られた仮説

若いうちから活躍のチャンスがあり、責任を持って取り組める環境が自分に合っているのではないか

このように、自己分析を通じて過去の経験や自分の思考・行動を見つめ直すことで、[自分が活躍できる環境]や[やりたいこと]が明確になり、根拠を持って就活を進めることができるようになります。

次項では、、就活で自己分析をする目的について解説していきます。

自分を最大限アピールするため

ESや面接は、限られた時間の中であなた自身の魅力を伝え、企業に「採用したい」と思ってもらうための重要な場です。

そのためには、まず自分自身を深く理解していることが大前提となります。「自分のことはわかっている」つもりでも、面接で「なぜそう考えたのですか?」と深掘りされると、答えに詰まってしまう就活生は少なくありません。

就活では、[強み・弱み]といった基本的な質問から、「自分を動物に例えると?」のようなユニークな問いまで、多角的な自己理解が必要です。

だからこそ、事前に自己分析をおこない、自分の考えや行動の源泉を整理し、どんな角度から質問されても自信を持って語れるように準備しておくことが、あなたを最大限にアピールする鍵となるのです。

就活・企業選びの軸を明確にするため

前述の例でも紹介したように、自己分析を通じて見えてくるのが[なりたい姿]や[自分が活躍できる環境]などといった企業選びの軸です。

アドバイザー

企業選びの軸とは、自分の価値観や将来像に合った企業を選ぶ際の判断基準のことです。

就活では、数えきれないほどの企業の中から、エントリーする企業を自分で選ばなければなりません。この時、「商品が好きだから」「大手で安定しているから」といった表面的な理由だけで企業を選んでしまうと、後々、志望動機に深みが出なかったり、面接で説得力のある回答ができなかったりする原因となります。

場合によっては、入社後に「こんなはずじゃなかった…」と理想と現実のギャップに苦しみ、早期離職に繋がるリスクさえあります。

こうしたミスマッチを防ぐためにも、自己分析で自分の価値観や適性を明らかにし、それに合った企業を見極めることが重要です。

自己PR・志望動機に一貫性を持たせるため

面接の様々な質問に対する回答に[一貫性]を持たせることは、信頼感や説得力を高める上で非常に重要です。

例えば、自己PRで「チームワークを大切にする」と話していたにもかかわらず、志望動機で「個人で成果を出せる環境に惹かれた」と伝えてしまうと、あなたの人物像に矛盾が生じ、面接官を混乱させてしまいます。

こうした矛盾をなくし、あなた自身の考えを明確に伝えるために、自己分析が役立ちます。自己分析を通じて「チームで協力して成果を出すことに、自分はやりがいを感じる人間だ」といった[軸]を見つけておけば、自己PRと志望動機の両方に、その価値観を自然と反映させることができるはずです。

このように、自己分析によって明確になった軸に基づいた一貫性のあるアピールは、面接官に「自分を深く理解している」という好印象を与えることができるでしょう。

関連記事:就職エージェントneo/自己分析とは?誰でも簡単にできる方法や志望動機に繋げるコツを紹介!

自己分析はいつまでにやればいいの?

「就活が始まる前に自己分析を終わらせないと…」と焦る必要はありません。自己分析に明確な期限はなく、むしろ就活期間中、何度も繰り返し見直し、アップデートしていくものだと考えましょう。

なぜなら、企業研究やESの作成、説明会への参加といった活動の中で、「なぜ自分はこの仕事に惹かれるのだろう?」「どんな働き方を大切にしたいか?」といった新たな問いが生まれ、自己理解がより深まることも多いためです。

また、「自己分析が終わっていないと企業研究ができないのでは…」と順番に悩む就活生もいますが、自己分析と企業研究は並行して進めるのが最も効果的です。様々な企業の情報に触れることで、かえって[自分が本当に大切にしたいこと]が明確になるケースも少なくありません。

就活を通して、少しずつ自分の考えや[企業選びの軸]を磨き上げていくイメージで、焦らず柔軟に取り組んでいきましょう。

自己分析で得られるメリット

自己分析は、就活のスタートにおいて「なぜやるのかわからない」と思われがちですが、実は多くのメリットがあります。以下では、特に就活をスムーズに進めるうえで重要なメリットを紹介します。

■目指すべき方向性が明確になる

自己分析をおこなうことで、[将来何をしたいか][どんな働き方を大切にしたいか]といった、[企業選びの軸]が明確になります。この軸がしっかりしていれば、就活中に数ある選択肢で迷った際も、自分自身の基準でぶれることなく判断できるようになるでしょう。

■自分に向いてる仕事・向いていない仕事が見えてくる

自分の性格や考え方、行動パターンを振り返ることで、自分に合った仕事や職場環境を見極めるヒントが得られます。逆に「これは向いていないかも」と感じる選択肢を早めに排除できるのもメリットです。

■自己PRや志望動機に説得力が増す

自己分析を通じて自分の強みや経験を深掘りすることで、「〇〇力があります」といったありきたりな表現だけでなく、それを裏付ける具体的なエピソードを語れるようになります。その結果、自己PRや志望動機にリアリティと説得力が生まれ、あなたの魅力が面接官により深く伝わるでしょう。

■就活の軸が定まり、ブレない選択ができる

自己分析を通じて価値観や志向を整理しておくことで、ESや面接で聞かれる[なぜその企業を選んだのか][どんなキャリアを目指しているのか]といった質問に対して、一貫性のある受け答えができるようになります。

矛盾のないストーリーを伝えることができれば、面接官にも納得感を与えることができ、志望度や本気度をより効果的に伝えることができます。

■自分に合う企業と出会いやすくなる

自分の特徴や理想の働き方を把握しておくと、企業研究でも「自分に合う会社かどうか」の視点で情報を読み取れるようになります。その結果、入社後のギャップを減らし、納得感を持って働ける企業選びに繋がります。

自分を深く知れる!自己分析のやり方12選

ここでは、誰でも取り組みやすい自己分析の方法を12個ご紹介します。簡単にできるものから、じっくり向き合うタイプのものまで紹介していますので、自分に合った方法を見つけて、納得のいく自己理解を深めていきましょう。

①「マインドマップ」で思考を深掘りする

マインドマップとは、1つのキーワードから想像できる言葉を書き出し、地図のように具現化・可視化する思考の表現方法です。紙に書き出すことで思考を可視化することができるため、頭の中を整理しつつ自己分析を進めたいという人にオススメな方法です。

マインドマップをおこなう手順は以下の5ステップになります。

▼STEP1. 中央に主題を書く

▼STEP2. テーマを設定する

▼STEP3. それぞれの項目に「なぜ?」と問いかける

▼STEP4. 価値観をまとめる

▼STEP5. 分析結果と合うような企業を選ぶ

マインドマップを活用する場合、予め大きな紙を用意しておき、1枚の紙に全てを書き込むようにすると、簡単に見返すことができます。

また、マインドマップを活用するメリットは『マップを見返すことで深堀りした内容を簡単に把握できる』点であるため、見やすさを意識して、派生させる言葉をキーワードか短文で書くことや、色を使って視覚的にするなど、工夫をすると良いでしょう。

マインドマップの詳しいやり方については、以下の記事をご覧ください。

▼関連記事

・【図解あり】「マインドマップ」を活用した自己分析のやり方とは?

②「モチベーショングラフ」でやる気の源を可視化する

モチベーショングラフは、幼少期から現在までの出来事のモチベーションを書き出すことで、自分のモチベーションの源泉を知ることができる方法です。

モチベーショングラフを作成する手順は以下の5ステップです。

▼STEP1. 2つの軸を書く

▼STEP2. 出来事を具体的に書く

▼STEP3. 出来事が起こった際の感情や思考を書く

▼STEP4. 感情や思考に共通点を探す

▼STEP5. 言語化する

モチベーショングラフは、自分の過去の経験に対してその時どんな考えを持ち、どんな感情だったのかを深堀りしていくため、過去の自分についてしっかりと振り返ることができます。実体験から生み出した強みであるため、より説得力が強い自己PRを作ることができるでしょう。

モチベーショングラフの詳しいやり方については、以下の記事をご覧ください。

▼関連記事

・【記入例あり】モチベーショングラフを活用した自己分析のやり方とは?

③「SWOT分析」で強み・弱みを整理する

SWOT分析は自分の長所・短所などの内部要因、就活市場、業界の動向などの外部要因をかけ合わせて、自分について考えていく自己分析方法です。

SWOT分析をおこなう手順は以下の6ステップです。

▼STEP1. 上図の様に4つの項目を書いた紙とペンを用意する

▼STEP2. 自分の長所・強みを書き出す

▼STEP3. 自分の短所・弱みを書き出す

▼STEP4. 就活市場における自分へのメリットを書き出す

具体例

→ 売り手市場で内定が出やすい

→ 働き方改革による労働環境の変化

→ 副業が解禁されはじめている

→ 海外進出が増えている

▼STEP5. 就活市場における自分へのデメリットを書き出す

具体例

→ AIの発達

→ 他業界の参入

→ 終身雇用の崩壊

・変化が激しい時代になった

・〇〇業界の市場縮小

▼STEP6. 4つの項目を掛け合わせてみる

具体例

→ 「人見知りしない×海外進出が増えている×他業界の参入=海外展開に注力している企業」

→ 「難しいことに挑戦するのが好き×変化が激しい時代になった=クリエティブ系の仕事」

SWOT分析では、長所・短所は『沢山書き出すこと』、就活市場におけるメリット・デメリットでは『しっかりと自分で調べること』がポイントです。特に、就活市場における自分へのメリット・デメリットについては、イメージがつかない人が多いかもしれません。

その際、分からないまま進めるのではなく、「今の就活市場ってどうなってるんだろう?」「志望業界の今ってどんな感じなんだろう?」と疑問を持ち、自分で調べるようにしましょう。

SWOT分析をおこなうメリットは、自分の長所などの内部要因と、就活市場や業界動向などの外部要因をかけ合わせて考えるため、様々な角度から自分に合う仕事や就活の軸を探すことができます。いろんな角度から見ることで、入社後のミスマッチも防ぐことができるでしょう。

SWOT分析の詳しいやり方については、以下の記事をご覧ください。

▼関連記事

・【図解あり】「SWOT分析」を活用した自己分析のやり方とは?

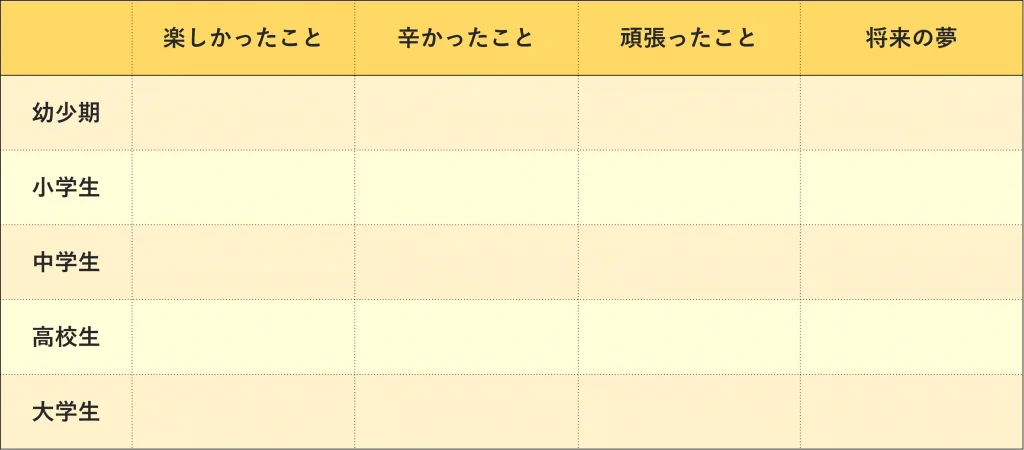

④「自分史」を振り返って価値観の変化を知る

自分史は幼少期~現在までの実体験を書き出し、その出来事を深堀りしていくことで自分の価値観や行動パターンを見つけていく自己分析方法です。

自分史を作成する際の手順は以下の2ステップです。

▼STEP1. 過去の経験を振り返る

▼STEP2. 過去の経験を”喜怒哀楽”に分類する

自分史を作る目的は『自己分析を通し、自分の強みや弱み、自分に合った就職先を選ぶための軸を見つけること』です。自分史が完成しただけで満足するのではなく、それらを喜怒哀楽に分類し、自分の価値観を言語化することを忘れないでください。

また、自分を良くみせるために嘘をついたり、盛ったりすることはやめましょう。自己分析の段階で事実ではないことを書いてしまうと、自分に合う仕事や本当の自分の価値観がわからず、ミスマッチした企業を選んでしまうかもしれません。

▼関連記事

・【図解あり】「自分史」を活用した自己分析のやり方とは?

⑤「本」を活用して視野を広げる

ここまでは自己分析のやり方について様々な方法を紹介してきましたが、本を活用して自己分析をおこなうやり方もあります。

ここでは、自己分析に役立つ本と、その本がどのような人にオススメなのかを紹介します。

▼ハーバードの自分を知る技術 悩めるエリートたちの人生戦略ロードマップ

<こんな人にオススメ>

→ モチベーションを高めたい人

→ 自分の人生を設計したい人

→ 自己分析の重要性を知りたい人

▼9つの性格 エニアグラムで見つかる「本当の自分」と最良の人間関係

<こんな人にオススメ>

→ 自分のこれからについて考えたい人

→ 自分とはどういう人なのか知りたい人

▼受かる!自己分析シート

<こんな人にオススメ>

→ ワークシートを活用して自己分析したい人

→ じっくり自分に向き合いたい人

▼さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0

<こんな人にオススメ>

→ 自分の強みが理解できていない人

→ 自分に自信が持てない人

▼絶対内定2023 自己分析とキャリアデザインの描き方

<こんな人にオススメ>

→ ワークシートを活用して自己分析を進めたい人

→ 自分のやりたいことがわからない人

→ 志望企業が絞れない人

▼あなたが「一番輝く」仕事を見つける 最強の自己分析

<こんな人にオススメ>

→ 自分に合っている仕事がわからない人

→ 強みの活かし方がわからない人

▼マイナビ2022 オフィシャル就活BOOK 内定獲得のメソッド 自己分析 適職へ導く書き込み式ワークシート (マイナビオフィシャル就活BOOK)

<こんな人にオススメ>

→ ワークシートを活用して自己分析を進めたい人

→ 志望動機や自己PRを考えたい人

→ 本を読むのが苦手な人

→ 自己分析で何から手をつければいいかわからない人

自己分析に役立つ本についてより詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。

▼関連記事

・【自己分析におすすめの本7選】自分に合った本を見つけよう!

⑥「ジョハリの窓」で他人から見た自分を把握する

ジョハリの窓は、サンフランシスコ州立大学の心理学者、ジョセフ・ルフト氏とハリー・インガム氏の共同研究で発表された心理学で使用される自己分析モデルです。

性格・能力などの項目を4つの枠に分類し自分が認識している性格と他人が認識している性格にズレがないかを確認します。

ジョハリの窓は1人でもできますが、人数が少ないと効果が薄くなってしまう可能性があるため、3~4人がいたほうが良いでしょう。本記事では複数人でおこなうやり方を紹介します。

ジョハリの窓をおこなう手順は以下の5ステップです。

▼STEP1. 2種類の用紙A・Bを用意する

→参加者1人当たり、用紙Aは1枚、用紙Bは参加者人数分(4人でおこなう場合は4枚)が必要となる。

用紙Bには自分と他の参加者の名前を書いておく。

→用紙Aには格子状に区切り、左上から時計回りに『開放の窓』『盲点の窓』『未知の窓』『秘密の窓』と書く。

→用紙Bには、一般的な性格・能力などの項目を20個程度を記載する。

手書きをすると時間がかかるため、コピーをする、もしくはスマートフォンなどで各自確認するなど、工夫しても良い(参加者全員が同じ項目で評価するようにする)。

■項目の例

①頭が良い

②発想力がある

③段取り力がある

④向上心がある

⑤行動力がある

⑥表現が豊か

⑦話し上手

⑧聞き上手

⑨親切

⑩リーダー資質がある

⑪空気が読める

⑫情報通

⑬根性がある

⑭責任感がある

⑮プライドが高い

⑯自信家

⑰頑固

⑱真面目

⑲慎重

▼STEP2. 自分の名前が書いた用紙Bの紙に、性格・能力などの項目から「自分」に該当すると思う項目を全て書き出す

▼STEP3. 次に、他の参加者の名前を書いた用紙Bに、性格・能力などの項目から「他の参加者」に該当すると思う項目を全て書き出す(人数分おこなう)

▼STEP4. 全員の評価が終わったら、用紙Bをが該当する参加者に渡す

この時点で自分の手元にあるのは、用紙A1枚と、用紙B4枚のみ。(自己評価した用紙B1枚+他の参加者が自分を評価した用紙B3枚)

▼STEP5. 『4つの窓』に分類した用紙Aを用意し、自分と他者からの評価された項目を以下の通りに振り分ける

・開放の窓:自分が丸を付け、他人も丸を付けた項目

・盲点の窓:自分が丸を付けなかったが他人が丸を付けた項目

・未知の窓:自分が丸を付けて他人が丸を付けなかった項目

・秘密の窓:他人も自分も丸を付けなかった項目

ジョハリの窓は自己を見つめ直すとともに、他人が自分をどう思っているのかを知るためのものです。しかし、「他人からどのように思われているか」ということは極めて繊細な部分でもあるため、深刻な雰囲気にならないような工夫と気遣いを忘れないようにしましょう。

例えば、性格・能力などの項目に「ネガティブなもの」「相手の人間性を否定するもの」は入れないよう注意してください。「雰囲気が暗い」という項目を「雰囲気が明るい」という項目に変更するように、参加者全員が楽しんでおこなえるよう工夫が大切です。

以下の記事では、ジョハリの窓についてより詳しく解説しています。1人でおこなうやり方も紹介しているため是非参考にしてください。

▼関連記事

・【図解あり】「ジョハリの窓」を活用した自己分析のやり方とは?

⑦テーマを決めて「なぜ?」を繰り返し深掘りする

自分の価値観や行動の源泉を探るには、1つの経験について「なぜ?」を繰り返す自己分析法が効果的です。テーマは、[頑張った][楽しかった][つらかった]など、特にあなたの感情が大きく動いた経験を選ぶと、自分らしさが見つかりやすくなります。

▼経験

「カフェでのアルバイトを頑張った」

▼深堀理の例

① なぜ頑張れた?

→ 店長から信頼されていたから

② なぜ信頼されているのか?

→ アルバイトの立ち上げメンバーとして長く働いていたから

③ なぜ長く続けられた?

→ メンバー同士が仲良く、居心地が良かったから

④ なぜ居心地が良いと頑張れる?

→ 自分の意見を言いやすく、アイデアを出すことにやりがいを感じるから

このように掘り下げていくことで、[仲間と協力しながら働くことが好き][アイデアを活かせる環境にやりがいを感じる]といった価値観が見えてきます。

ポイントは、1つのテーマに対して最低でも5回程度は「なぜ?」を繰り返すことです。掘り下げやすいエピソードは、あなたにとって印象的な経験であることが多く、面接でも自分の言葉で語りやすくなります。

モチベーショングラフと組み合わせて、[気持ちが大きく動いた瞬間]をテーマに選ぶのもオススメです。

⑧「Will・Can・Mustフレーム」で自分の方向性を整理する

自分にとって[理想の働き]や[向いている仕事]を考える際に役立つのが、Will・Can・Mustフレームです。このフレームは以下の3つの要素から構成されています。

- Will(やりたいこと):今後挑戦したいことや、自分が成し遂げたいこと

- Can(できること):これまでの経験やスキルから、自分が得意・強みとすること

- Must(求められること):社会や企業から求められる能力・役割

3つの要素が重なる部分に、自分の適職や理想のキャリア像があると考えられており、自己分析や企業選びの軸を考えるうえで非常に効果的です。

▼STEP1. Can(できること)をリストアップ

→ 自分の得意なこと・スキル・これまで成果を出してきたことなどを書き出します。

▼STEP2. Will(やりたいこと)をリストアップ

→ 興味がある分野、将来挑戦してみたいこと、価値を感じる仕事などを挙げましょう。

▼STEP3. CanとWillの接点を探す

→ 自分のスキルを活かして実現できる“やりたいこと”がないかを見つけます。

※Willが明確でない場合は、Canを起点にWillを考えてもOKです。

▼STEP4. Must(求められること)を企業研究などから洗い出す

→ 業界・職種ごとに[どんな能力が求められているのか]を調べ、WillやCanとの重なりを意識します。

<例:Will・Can・Mustを書き出すと…>

・Will:日本の技術力を世界に広めたい/多くの人を笑顔にしたい

・Can:英語でのプレゼン/リーダーとしてのチーム運営/海外での生活経験

・Must:グローバル対応力/多国籍メンバーとの連携力/交渉・提案力

→ 理想の方向性:「海外事業を担う商社の営業職として、日本の技術を世界に届けたい」

このように、[Will・Can・Must]は自己分析だけでなく、志望動機の一貫性づくりや面接対策にもつながる便利なフレームです。一度紙やワークシートで3つを整理してみると、自分が進むべき方向性がぐっと明確になるでしょう。

⑨身近な人から「客観的な意見」をもらう

自己分析をより深める方法のひとつが、身近な人に自分について聞いてみる[他己分析]です。友人や家族、先生など、自分をよく知る第三者から意見をもらうことで、自分では気づかなかった一面や、忘れていたエピソードが見えてくることがあります。

他己分析をおこなうことで、[自分が思う自分]と[他人から見た自分]の違いや共通点がわかり、より客観的かつ説得力のある自己理解に繋がります。

▼STEP1. 友人や家族、ゼミの先生など信頼できる人に協力を依頼する

→ なるべく多面的な意見を得るため、複数人に聞いてみるのがオススメです。

▼STEP2. 質問項目の例をもとにヒアリングする

→ 自分はどんな性格だと思うか?

→ 自分の強み・弱みは何か?

→ どんな仕事に向いていると思うか?

→ 他人から見たときの印象は?

▼STEP3. 集まった意見と自分の分析を照らし合わせる

→ 共通点は面接やESでのアピール材料にし、相違点は新たな発見として分析に取り入れてみるのもオススメです 。

他己分析は、自己分析だけでは見落としがちな要素を補完してくれる非常に有効な手段です。就活だけでなく、今後の人間関係やキャリア形成にも役立つ視点が得られるはずです。ぜひ周囲の力を借りて、より深い自己理解に繋げていきましょう。

⑩「自己分析ツール」で効率よく自己理解を深める

自己分析ツールを活用すれば、効率的に自己理解を深めることができます。特に専門家が監修したツールは、客観的なデータに基づいてあなたの性格や価値観を可視化してくれるため、自分では気づかなかった一面を発見するきっかけにもなります。

また、就活サービスが提供しているツールの中には、診断結果をもとに[自分に合った働き方]や[向いている職種・企業風土]などを提示してくれるものもあり、企業選びや職種選びのヒントにもつながります。

- 何から始めていいかわからない人

- 自己分析を一通りやってみたが、しっくりこない人

- 客観的なデータに基づいて自分を見つめ直したい人

- 向いている仕事や職場環境のヒントがほしい人

無料で使えるものも多く、スマホから手軽にできるものもあるため、自己分析の入口としても非常に有効です。複数のツールを使って比較してみることで、自分に対する理解がより深まり、就活全体の方向性も見えてくるでしょう。

⑪「MBTI診断」を活用する

MBTI診断は、複数の質問に答えることで、ご自身の性格や思考の傾向を16種類のタイプに分類し、客観的に把握できる診断ツールです。

この診断を活用する大きなメリットは、客観的なデータとして、自身の強みや弱みを可視化できることです。

この自己理解は、「面接ではこの強みをアピールしよう」「グループディスカッションではこう振る舞おう」といった具体的な選考戦略を立てる上で、非常に役立つでしょう。

⑫「キャリアアドバイザー」に相談してプロの意見を取り入れる

自己分析を進める中で、「これで合っているのかな?」「自分の強みって本当にこれでいいの?」と不安になることもあるでしょう。そんなときは、就活支援のプロであるキャリアアドバイザーに相談するのも1つの手です。

キャリアアドバイザーは、あなたの性格や希望をもとに、就活の軸を一緒に整理してくれたり、あなたに合った企業の提案をしてくれたりします。理系・文系といった学部の特性や、業界ごとの傾向にも詳しいため、客観的かつ現実的なアドバイスが得られるのも魅力です。

また、自己分析だけでなく、ESの添削、面接対策、非公開求人の紹介など、就活全体をサポートしてくれるため、[自己理解→企業選び→選考対策]までを一貫して進められる点も大きなメリットです。

「自分ひとりでは限界がある」「効率的に自己分析を進めたい」という人は、是非一度、就活エージェントの利用を検討してみてください。プロの視点を取り入れることで、視野が広がり、自信を持って就活に臨めるようになるでしょう。

つまずかないために!自己分析で気をつけるべきポイント

最後に、自己分析をおこなう上で注意すべき点を紹介します。

これから自己分析を始める人も、すでに始めている人も、自分が当てはまっていないかを確認し、以下の注意点を意識しながら進めましょう。

思い込みで自分を決めつけない

自己分析では、自分の知らなかった強みや価値観が見えてくることも少なくありません。そのため、『自分のことを決めつけない』でおこなうことが大切です。

決めつけた状態で自己分析をおこなうと、結果がその思い込みに引っ張られ、本来の強みや価値観が見えてこない恐れがあります。

「自分の強みは○○だ!」と自信があってもそれを強みとして決めつけるのではなく、あくまでも『要素の1つ』と捉えるようにしましょう。そうすることで、広い視野での自己分析が可能となります。

嘘の出来事や経験は作らない

自己分析では、嘘の経験を創り出したり、経験を過度に脚色したりしないようにしましょう。

上述の通り、自己分析の結果は就活・企業選びの軸となります。つまり、嘘の経験や脚色をもとに分析することは、就活・企業選びの軸を偽ることであるため、本来の自分が行きたい企業や、求めている将来像からかけ離れた軸となり、結果的に自分に合った内定先を獲得できないリスクが高まってしまうのです。

企業の求める人物像に寄せすぎない

既に興味のある企業がある場合、その企業が掲げる求める人物像を過度に意識しすぎないようにしましょう。意識した状態で自己分析をおこなってしまうと、企業の求める人物像に引っ張られ、本来の強みや価値観とは異なる結果になる恐れがあります。

自己分析をおこなう際には、なるべくフラットな状態で始めることが大切です。自分の強みや価値観を洗い出した後に、志望企業の求める人物像とマッチするものを選ぶことで、より企業にあった志望動機や自己PR作りが可能となります。

自己分析だけに時間を割きすぎない

自己分析は十分な時間と労力をかけることが大切です。

しかし、自己分析が完璧なだけでは、志望企業からの内定を獲得できません。就活では、業界研究・企業研究や、書類対策、Webテスト対策、面接対策など、様々な対策が必要となるため、自己分析だけに時間を割きすぎないようにしましょう。

『どの対策に』『どれくらい時間をかけるべきか』を予め設定し、時間を意識しながら進めることで、メリハリのある就活が可能となります。

一度で終わらせず定期的にアップデートする

自己分析は一度きりで終わらせるものではなく、就活を進める中で、定期的に見直し・アップデートしていくことが非常に重要です。

なぜなら、ESの作成や企業説明会、面接といった様々な経験を通して、「何を大切にしたいのか」「どんな仕事に心惹かれるのか」といった新たな気づきが生まれてくるためです。

自己分析のアップデートを怠ってしまうと「ESや面接で話が噛み合わない」「志望動機が浅くなる」といった事態に陥りかねません。就活の各段階で得た気づきをもとに、常に自分の考えを整理し直すという意識が大切です。

自己分析から志望動機はどうやって作る?

自己分析を進めることで、自分が大切にしている価値観や、働く上での軸が見えてきます。そこから志望動機を作るには、[自分の軸]と[企業の特徴・方針]との接点を見つけることがポイントです。

例えば、[人と協力して成果を出すことにやりがいを感じる]といった軸を持っている場合、チームワークを重視する企業や、社員同士の関係性を大事にしている企業が合っている可能性があります。

このように、自己分析で見つけた[仕事選びの軸]とエントリー企業の[価値観・風土・事業内容]の2つの接点を探し、具体的なエピソードとともに言語化することで、説得力のある志望動機に繋がります。

▼STEP1. 仕事選びの軸を整理する

例)仲間と協力して目標を達成したい/社会課題に向き合いたい/新しい価値を創りたい など

▼STEP2. 企業の特徴を調べる

例)「チームで成果を追う営業体制」「部署横断型のプロジェクトが多い」「企業理念に“共創”とある」など

▼STEP3. 自分のエピソードと重ねて構成を練る

・なぜこの軸を大切にしているのか(背景)

・企業のどの特徴に惹かれたのか(共感点)

・入社後にどう活かせそうか(展望)

貴社のチームを重視する社風に惹かれました。私は大学時代、飲食店のホールスタッフとして働き、店舗目標を達成するために仲間と協力して動くことにやりがいを感じていました。とくに、日々のミーティングで良かった点を共有するようにしたところ、メンバー間の信頼関係が深まり、接客アンケートでエリアNo.1の評価を得ることができました。このように、チームで力を合わせる風土のある貴社で、お客様に価値を提供する仕事に携わりたいと考えています。

就活初期の段階では、まだ企業との接点が見つかりにくいこともありますが、自己分析を丁寧におこない、企業理解を深めていくことで、自分らしい志望動機が自然と浮かんでくるでしょう。

「自己分析のやり方」に関するよくある質問

ここでは、自己分析を進める中で、多くの就活生が突き当たる疑問にお答えします。

Q1. そもそも自己分析は何から始めればいいですか?

まずは、過去の振り返りから始めましょう。いきなり「自分の強みは何か?」と考えても答えは出にくいものです。

具体的には[自分史]や[モチベーショングラフ]を活用し、小学校から現在までの印象に残っている出来事を書き出してみてください。その経験に対して「なぜそうしたのか?」「どう感じたのか?」と問いかけることが、自己分析の第一歩になります。

>>詳しくは『就活で自己分析は必須?まずは目的と意味を理解しよう』で解説をしています

Q2. 自己分析のやり方が多すぎて迷うのですが、どれを選べば良いですか?

自分の「思考のタイプ」に合わせて選んでみましょう。

- 図や絵で整理したい人: マインドマップ

- 感情の波から探りたい人: モチベーショングラフ

- 客観的に強み・弱みを整理したい人: SWOT分析

- 手軽に取り組みたい人: 自己分析ツールやMBTI診断

まずは直感で「やりやすそう」と感じたものを1〜2つ試してみてください。もししっくりこなければ、別の方法を検討するなど、柔軟に進めていけば大丈夫です。

>>詳しくは『自分を深く知れる!自己分析のやり方12選』で解説をしています

Q3. 自己分析をやっても強みが見つかりません。

「当たり前にできていること」に注目してみてください。

強みとは、必ずしも全国大会優勝のような特別な実績ではありません。「毎日欠かさず日記をつけている(継続力)」「人の話を最後まで聞ける(傾聴力)」といった、自分にとっては当たり前の習慣こそが、他者から見た強力な強みになります。

自分では気づけない場合は、『身近な人から「客観的な意見」をもらう』や『「自己分析ツール」で効率よく自己理解を深める』、『「MBTI診断」を活用する』で解説しているように、他己分析を取り入れるのが近道でしょう。

Q4. 自己分析はいつまでに終わらせるべきですか?

結論から言うと、自己分析に完璧な終わりはありません。インターンや本選考、内定後など、就活のフェーズが進むごとに何度もアップデートしていくものです。

強いて目安を挙げるなら、本格的にエントリーシート(ES)を書く前までに、ある程度の軸を定めておくのが理想です。ただし、選考を通じて価値観が変わることも多いため、一度で完結させようとせず、選考と並行して深めていく意識を持ちましょう。

>>詳しくは『自己分析はいつまでにやればいいの?』で解説をしています

Q5. 1人で自己分析をしているのですが、うまくいきません

「他人の目」を積極的に取り入れてみましょう。 1人で考え込むと、どうしても思い込みが生じたり、思考がループして行き詰ったりしがちです。

■友人や家族に聞く

「私ってどんな人だと思う?」と尋ねる他己分析

■ジョハリの窓

複数人で強みを出し合うワーク

■キャリアアドバイザーに相談

プロの視点から深掘りしてもらう

客観的な視点が入ることで、自分では見過ごしていた重要な価値観に気づけることが多々あります。

Q6. 自己分析の結果を、どうやって志望動機や自己PRに繋げればいいですか?

自己分析で見つけた[自分の軸]と、企業の[特徴]の接点を探しましょう。

- 自己PRの場合

自分の強みを発揮した[過去のエピソード]を伝える

- 志望動機の場合

自分の価値観(Will)と企業のビジョン(Must)が[重なる理由]を伝える

説明する際は、なぜその強みや価値観を持っているのかという『過去の原体験』をセットで話しましょう。根拠が明確になり、説得力が一気に増します。

自己分析に不安がある人へ。エージェントがあなたの経験を魅力に変えます

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就活エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「1人で自己分析をやってみたけど合っているのかわからない…」「自己分析のやり方を調べてもピンとこない…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。