●200字のガクチカでは、企業の意図(学生の概要把握・要約力確認)を理解することが重要。

●[結論・課題・行動・結果]の4段構成と文字数配分を意識し、具体的に記述することでより効果的にアピールできる。

●ガクチカは[不要な文章の削減][短い単語への言い換え][です・ます調からで・ある調への修正]で、簡潔にまとめることが可能。

企業のエントリーシート(ES)でよく見かける[ガクチカ200字]。なぜこのような短い文字数が指定されるのでしょうか?

本記事では、200字のガクチカを攻略するための書き方、文字数配分のコツ、そしてスッキリまとめる具体的な手順を徹底解説します。

あなたの強みを最大限にアピールできるガクチカを作成し、書類選考突破を目指しましょう。

なぜ200字?企業がガクチカで字数指定をする理由

企業のエントリーシート(ES)でよく見かける[ガクチカ200字]。なぜ、このような短い文字数が指定されているのでしょうか?

ここでは、企業が200字という字数を設定する主な理由を2つの観点から解説します。

ガクチカの内容をざっくり知りたいから

採用担当者は、限られた時間の中で膨大な数のエントリーシート(ES)を確認しています。そのため、長文の自己PRよりも、まずは[学生が何に挑戦し、どのような工夫をしたのか ] といった要点を、短時間で把握できることが重要です。

200字程度であれば、経験の全体像を簡潔に伝えるのに適しており、面接での深掘りにもつなげやすくなります。つまり企業は、200字という短いガクチカを通じて、学生の経験の概要とアピールポイントを効率的に確認したいと考えているのです。

学生の要約力を確認したいから

200字という文字数制限には、要点を絞って簡潔に伝える[要約力]が求められます。社会人になると、資料作成や報告、プレゼンテーションなどにおいて、[短く・的確に伝える力]が重要視されるため、その要素を見極める目的もあります。

話が長くなっていないか、結論が明確かどうかといった観点から、文章力や論理性もあわせて評価されているのです。

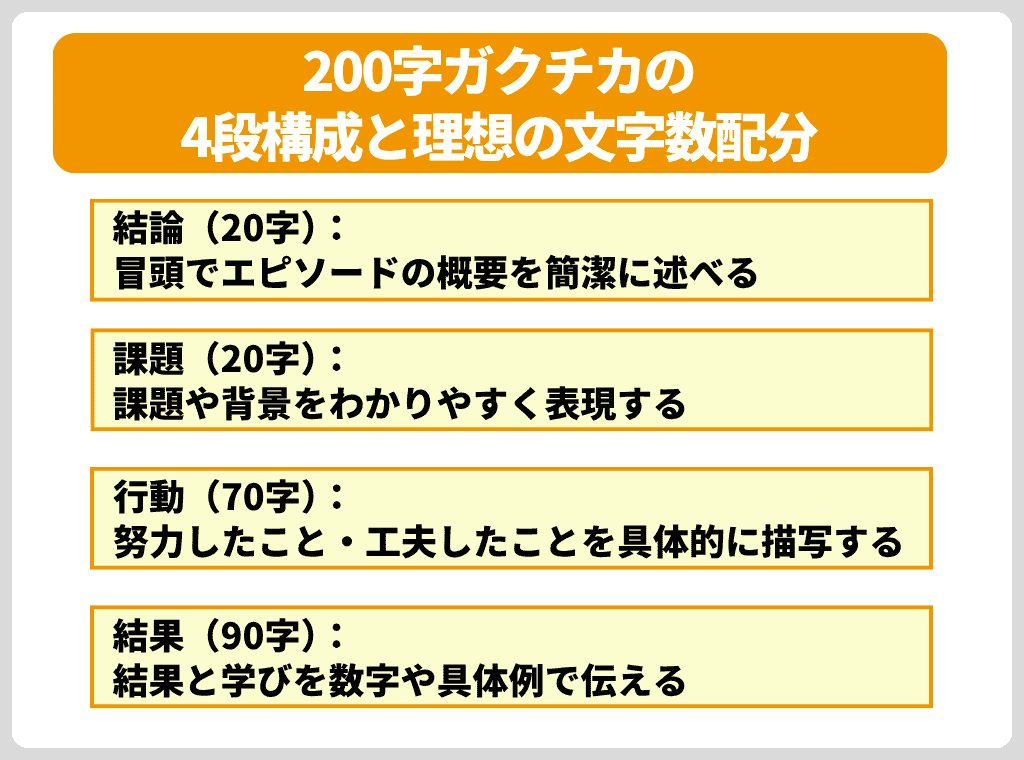

200字ガクチカはこう書く!4段構成と理想の文字数配分

200字という限られた字数でガクチカを伝えるには、構成の工夫が欠かせません。

ポイントは[伝える順序]と[文字数のバランス]です。結論・課題・行動・結果の4段構成を意識すれば、読み手にわかりやすく、印象に残る文章が書けるようになるでしょう。

ここでは、それぞれのパートで使う文字数の目安とともに、意識したいポイントを解説します。

①結論(20字):冒頭でエピソードの概要を簡潔に述べる

200字という短い文章だからこそ、最初に[何のエピソードか]を明確に伝えることが大切です。

私はカフェのアルバイトで業務改善に取り組みました。(25字)

結論から始めることで、自分が何を伝えたいのかを、相手にスムーズに伝えることができます。ここではエピソードのテーマや経験した活動内容を20字程度で端的に表現しましょう。

②課題(20字):課題や背景をわかりやすく表現する

結論の次は、取り組んだ背景や直面していた課題を伝えます。

ピーク時の対応が遅く、顧客満足度が低下していました。(26字)

ここでの目的は、[なぜその行動が必要だったのか]を伝えることです。課題の内容はできるだけ絞り、20字前後でシンプルに書くのがコツです。

③行動(70字):努力したこと・工夫したことを具体的に描写する

最も重視されるのが、この行動パートです。課題に対してどのように向き合い、どんな工夫をしたのかをできるだけ具体的に書きましょう。

混雑時のオペレーションを分析し、動線マップを作成しました。またスタッフに共有をしたのち、何度も改善策について話し合いました。(62字)

スケジュールの立て方やメンバーとの連携、継続的な改善など、あなたが工夫・努力した点を具体的に盛り込みましょう。70字前後を目安に、論理的に整理して伝えることが大切です。

④結果(90字):結果と学びを数字や具体例で伝える

最後に、行動の結果として得られた成果と、そこからの学びや今後への活かし方を述べます。

結果として、ピーク時の待ち時間を平均3分も短縮することができました。くわえてスムーズな対応もできるようになったため、店舗の口コミ評価も向上し、チームで成果を出す喜びを実感しました。(90字)

成果はできる限り数値で表現し、説得力を高めましょう。また、自分の成長や入社後の貢献イメージにも触れることで、全体の完成度が高まります。

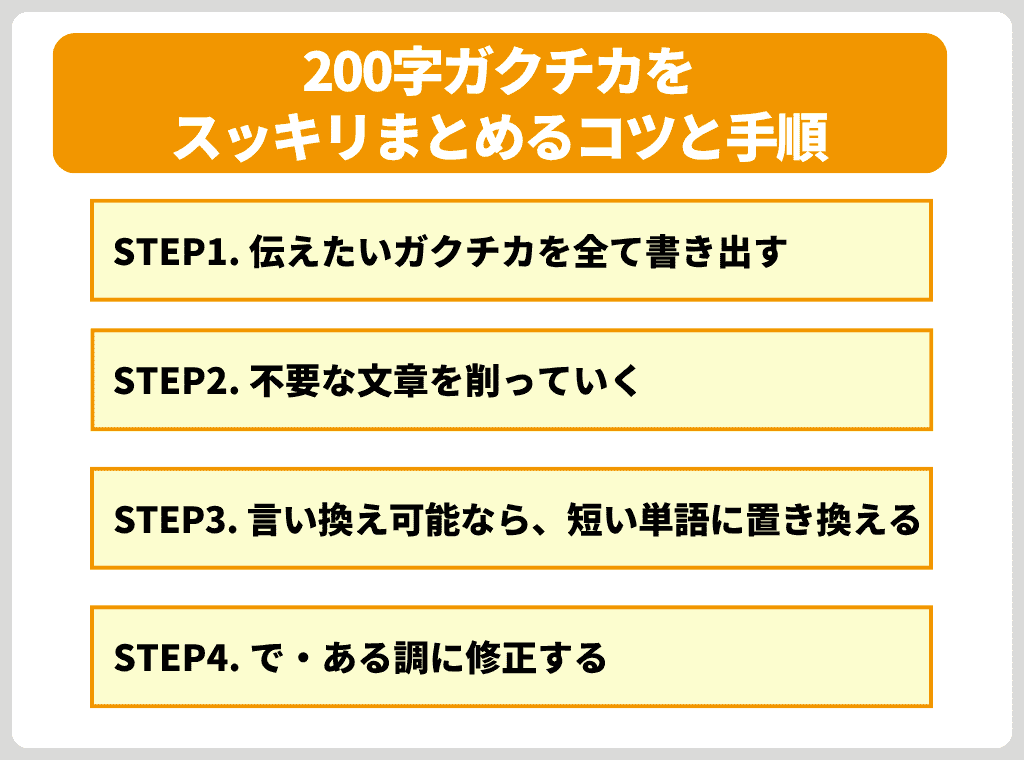

200字ガクチカをスッキリまとめるコツと手順

200字という制限の中で、自分の経験や強みを端的に伝えるには、[削る][言い換える][整える]といった工夫が欠かせません。ここでは、初めての人でも取り組みやすい4つのステップを紹介します。

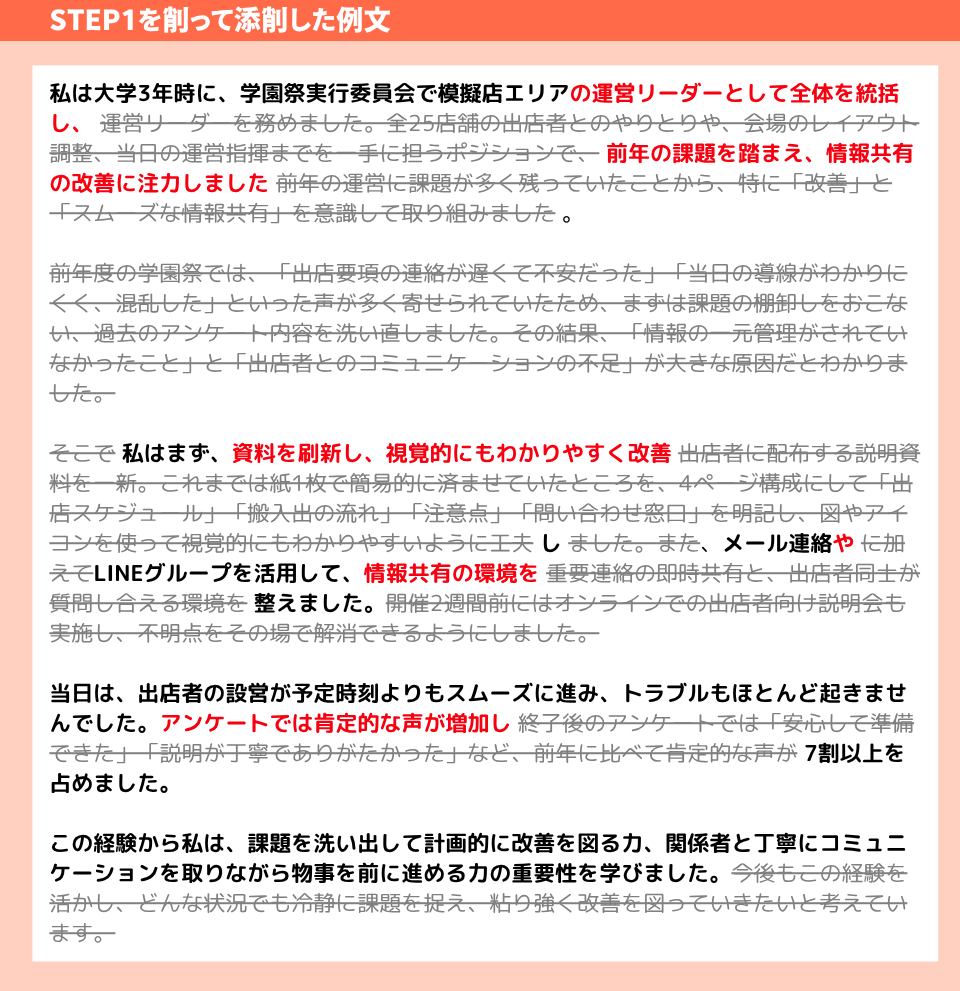

STEP1. 伝えたいガクチカを全て書き出す

まずは文字数を気にせず、頭に浮かんだガクチカを自由に書き出してみましょう。エピソードの[概要・課題・行動・結果・学んだこと]といった構成を意識しつつ、自分が伝えたいことを全て言葉にしてみるのが第一歩です。

この段階では文字数オーバーで問題ありません。削るための[材料]を用意する作業と捉えましょう。

STEP2. 不要な文章を削っていく

次に、200字に収めるために冗長な表現や重複する言い回しを削っていきます。

- 複数の役割の羅列 →「運営リーダー」と要約

役割説明が長いと文字数を圧迫するため、職責をひとことでまとめる。

- 段階的な説明(例:課題棚卸し → アンケート確認)を省略

「前年の課題を踏まえた」という言い回しでまとめる。

- 詳細な資料改善内容 →「イラスト付きでわかりやすく」など要点のみに圧縮

文字数内で伝えるには、工夫の“狙い”を重視する。

- 説明会の開催など、二次的な施策はカット

伝えたい工夫を1~2点に絞るのがコツ。

- 結果の具体的な数字 → 簡潔な印象表現に変更する

「7割以上」などは文字数の余裕があれば残す程度。

STEP3. 言い換え可能なら、短い単語に置き換える

文字数削減には、短く言い換える技術も大切です。

- コミュニケーション

→対話/連携/伝達

- お客様・お客さま

→顧客

- マニュアル

→規定/手順書/ルール

- アンケート

→調査

- プレゼンテーション

→発表/提案

- イベント運営

→企画/開催

- ミーティング

→会議/打合せ

- チームワーク

→協働/協力

- フィードバック

→評価/助言

- サポート

→支援/補助

- ボランティア

→奉仕活動/支援活動

- 解決に向けて取り組む

→対処/改善

- 課題を洗い出す

→課題整理/把握

- 状況に応じて対応する

→柔軟対応/適応

言葉を削るだけでなく、言い換えによって精度を落とさず簡潔に伝えることが可能になります。

STEP4. で・ある調に修正する

文末表現を[です・ます調]から[である調]に変えることで、文章全体が引き締まり、文字数を抑えることができます。例えば[~しました ] は[~した ] 、[~です ] は[~だ ] と言い換えるだけで、数文字を削減することが可能です。

また、で・ある調のほうが客観性や論理性も高く見えるため、ビジネス文書としても適した表現と言えるでしょう。

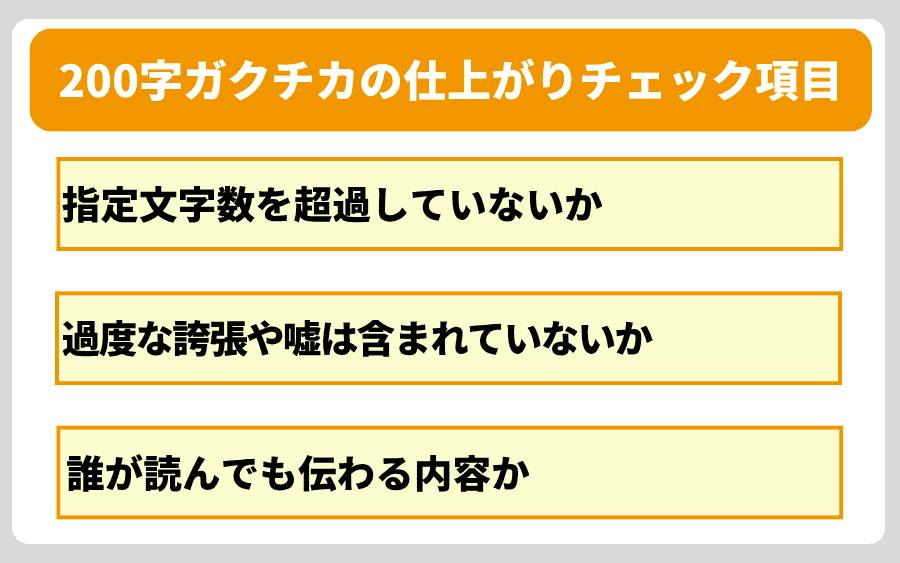

作成後に確認!200字ガクチカの仕上がりチェック項目

ガクチカを200字でまとめられたとしても、それが[伝わる内容]になっていなければ評価には繋がりません。仕上げの段階では、以下のチェック項目を使って自分の文章を見直してみましょう。

指定文字数を超過していないか

200字といった文字数指定がある場合、それを超えてしまうと[条件を守れない人 ] としてマイナス評価につながる可能性があります。文字数カウントツールなどを活用し、最終的に200字以内に収まっているかを必ず確認しましょう。

多少短くても問題ありませんが、180字以上は目指すのが理想です。

過度な誇張や嘘は含まれていないか

選考通過を意識しすぎて事実を大きく盛ったり、実際には経験していないことを書いてしまうのはNGです。企業側は面接で深掘りしてくるため、少しでも曖昧な部分があるとすぐに見抜かれてしまいます。

自分が本当に経験したことかどうか、冷静な目で見直すことが大切です。

誰が読んでも伝わる内容か

専門用語や固有名詞を多用すると、読み手に内容が伝わりにくくなります。例えば[○○研究法 ] や[○○大会 ] など、文脈を補足しないとわかりにくい表現は避けましょう。

また、自分では伝わっているつもりでも、第三者には意味が通じないことがあります。可能であれば、友人や家族などに読んでもらい、内容がきちんと伝わるかを確認してみるのがオススメです。

200字ガクチカの例文10選

ここでは、200字のガクチカの例文をご紹介します。

例文①部活動・サークル

当初は指示待ちの姿勢が目立ち、自主性に欠けるという課題がありました。そこで、メンバーの意見を定期的に聞き、役割を明確化する仕組みを導入した結果、チーム全体が主体的に行動できるようになり、最後の大会ではベスト4に進出しました。

この経験を通じて、周囲を巻き込み、目標達成に向けて行動する力を培いました。

例文②アルバイト

具体的には、混雑時のオペレーションの乱れによるクレームに対し、動線と役割分担を見直し、簡易マニュアルを作成・共有しました。

その結果、「接客が丁寧」という評価を多くいただき、改善意識と行動力を認められ、リーダーに任命されました。この経験で培った課題発見・解決能力を、御社の業務でも活かしたいです。

例文③ゼミ

当初は、テーマが抽象的で研究の方向性が定まらず、進行が滞っていましたが、先行研究を徹底的に調べ、仮説を立てた上で質問票を設計しました。

この取り組みにより、その後の分析と論文執筆がスムーズに進み、指導教員から高い評価を得ることができました。この経験を通じて、計画的に物事を進める力と論理的思考力を身につけました。

例文④インターンシップ

チームで限られた時間内に提案をまとめる際、私は進行役として情報整理とタスク分担を担当し、わかりやすい構成を追求しました。

その結果、グループは最優秀賞を受賞し、資料構成と発表のわかりやすさについても、高い評価をいただきました。この経験から学んだ、チームで連携し、短時間で課題を解決する実行力を、貴社の業務でも発揮したいです。

例文⑤留学

当初は文化や価値観の違いから意見が対立し、議論が停滞してしまいました。そこで私は、各メンバーの意見の背景にある文化や考えを丁寧にヒアリングし、共通の目標を再設定することで、チームの方向性をそろえることができました。

結果、発表では最高評価を獲得。この経験から、多様性を尊重し、チームをまとめる力を学びました。

例文⑥ボランティア

当初、参加者が固定化し若年層が少ない点に課題を感じたため、SNSでの情報発信を始めました。活動の楽しさが視覚的に伝わるよう、写真や短い動画を添えるなど、工夫しながら投稿を続けた結果、半年で参加者数が2倍に増え、地域貢献の輪を広げることができました。

この経験で培った行動力と巻き込み力を、入社後はチームの一員として目標達成のために活かしたいです。

例文⑦インターンシップ

具体的には競合調査とペルソナ分析をおこない、競合他社にはない独自の切り口でターゲットに響くSNSキャンペーンを提案しました。この企画は実際のアカウントで採用され、目標の約150%のエンゲージメントを達成しました。

この経験で培った仮説検証力と成果にこだわる姿勢を、貴社でも活かしたいです。

例文⑧学業

対象者の選定から200件以上の回答分析、論文執筆までを一貫しておこないました。特に、複雑なデータから傾向を読み解き、仮説を裏付けるプロセスに注力した結果、教授から高い評価を得ることができました。

この経験を通じて、粘り強く課題を探求する力と、データに基づき論理的に説明する力を仕事に活かしたいです。

例文⑨資格取得

ただ勉強するだけでなく、定期的に模試を受けては結果を分析し、苦手なパートをアプリで集中的に学習するというサイクルを徹底しました。この学習法を粘り強く続けた結果、目標スコアを達成することができました。

この経験で培った、目標から逆算し、課題分析と改善を繰り返す力を、貴社の業務でも活かしたいです。

例文⑩趣味・習い事

演奏が難しい箇所は、動画で研究したり、講師に相談したりして課題を細分化することで克服してきました。その結果、地域イベントで演奏する機会も得られました。

この「目標に対し、自分の課題を分析し、地道な練習で乗り越える」というプロセスを、御社の業務においても粘り強く実践し、成果につなげたいと思っています。

こんな書き方はNG! ガクチカでよくある失敗例と対策

ガクチカは自己PRの定番ですが、書き方を間違えると魅力が十分に伝わりません。ここでは、よくある失敗例とその対策を紹介します。

面接官に刺さるエピソードに仕上げるためのヒントとして、是非参考にしてください。

①文字数を超過しているガクチカ

[自分の努力をしっかり伝えたい ] という気持ちが強すぎて、指定された文字数を超えて400字以上書いてしまうケースがあります。伝えたい気持ちは理解できますが、指定文字数を守れないことは、ルールを守れない人という印象に繋がる可能性もあります。

アドバイザー

伝えたいことを全て書くのではなく、限られた文字数で要点だけを伝えることを意識しましょう。PREP法(結論→理由→具体例→まとめ)を使うと、200字でも論理的に整理しやすくなります。

②内容が抽象的なガクチカ

[リーダーシップを発揮した][大変だったが頑張った]といった表現は、前向きに聞こえる一方で、具体的な行動が見えにくく、評価に繋がりにくい傾向があります。

面接官は、学生時代の成果そのものではなく、その過程でどのように課題に向き合い、どんな工夫をしたかに注目しています。

内容が抽象的だと他の学生のエピソードと似通ってしまい印象に残りにくいため、自身の強みや人柄が伝わるよう、エピソードには具体性を持たせることが重要です。

アドバイザー

[いつ・どこで・誰に・何を・どうしたか]の5W1Hを意識してエピソードを組み立てましょう。例えば、「飲食店で新人教育を担当し、マニュアルを改善した結果、研修期間が1週間短縮された」など、数字や成果も交えて具体化することが大切です。

③アピールポイントがズレているガクチカ

志望する企業や職種と関連性の低いエピソードをガクチカに選んでしまうと、面接官に「この人は本当にうちで働きたいのだろうか?」と疑問を持たれる可能性があります。例えば、営業職を志望しているのにもかかわらず、[1人で黙々と研究を進めた経験 ] だけをアピールしてしまうと、職種との親和性が感じられず、印象が薄くなってしまうこともあります。

就活では[自分が何をやってきたか]だけでなく、[どんな力を発揮し、それをどう活かせるか]という視点が欠かせません。

アドバイザー

企業や職種に合わせて、求められる資質と自分の強みを擦り合わせておきましょう。例えば、[相手の課題を解決する力]や[周囲を巻き込む力]など、職種との親和性が高いスキルを中心に構成すると、より伝わりやすくなります。

200字ガクチカについてよくある質問

200字でガクチカをまとめるのは、想像以上に難しいものです。ここでは就活生からよく寄せられる疑問とその回答を紹介します。初めて短文ガクチカに取り組む人は、是非参考にしてください。

Q1. 200字にうまく収まりません。どう削ればよいですか?

まずは、伝えたいことを全て書き出し、[結論][課題][行動][結果]の4要素に沿って要点を整理しましょう。 言い換え可能な単語を短くする、重複表現を削る、主語や接続詞を省略するといったテクニックも有効です。

また、状況説明や感情的な描写は最小限に留め、アピールしたい[エピソードの核心(具体的な行動)]を優先して伝えるのがコツです。

Q2. 200字だとアピールが弱くなりませんか?

文字数が少なくても、要点が整理されていれば十分に印象を残すことができます。 むしろ限られた字数の中で論理的にまとめる力や、伝えるべき情報を取捨選択する判断力こそ、企業が注目しているポイントです。

アピールを弱めないためには、[結論→具体的な行動→成果]という流れを意識し、冗長な表現を削って内容を凝縮することが重要です。

Q3. 200字ガクチカはPREP法でまとめても大丈夫?

PREP法(Point → Reason → Example → Point)は、結論から論理的に伝えられる構成のため、200字ガクチカにも適しています。ただし、文字数が限られる分、各要素は簡潔にまとめることが大切です。特に[Example(具体例)]は、シンプルかつ効果的に表現しましょう。

Q4. 200字でも数字(成果)を入れるべき?

可能であれば、数値や具体的な成果を盛り込むことで説得力が高まります。 例えば「売上が15%アップ」「目標を1週間前倒しで達成」などの表現は、成果を明確に伝える有効な手段です。文字数制限があるからこそ、数値を使うことで表現を簡潔かつ強力にアピールできます。

Q5. 200字のガクチカと通常のガクチカは別に作るべき?

基本のエピソードは同じで問題ありませんが、文字数に応じて別々に作成することをオススメします。200字版は要点を絞って端的に伝え、通常版(400〜600字)では背景や工夫・プロセスを丁寧に盛り込むことで、どちらも効果的な自己PRになります。同じエピソードでも、フォーマットに合わせて最適化することが大切です。

Q6.文字数は何割くらい埋めるべきですか?

一般的には制限文字数の[8割以上]を埋めるのがマナーとされていますが、200字のように文字数が少ない場合は、[9割以上(180文字〜ギリギリ)]を目指すのが理想的です。

空白が多いと、採用担当者に「志望度が低い」「入社意欲が足りない」といったマイナスな印象を与えてしまう可能性があります。

無理に文字数を増やす必要はありませんが、伝えるべき情報をしっかりと盛り込み、熱意が伝わる密度に仕上げることを意識しましょう。

まとめ

本記事では、エントリーシートで頻出の[ガクチカ200字]の書き方について詳しく解説しました。企業が200字という文字数で学生に求めているのは、要約力と伝えるべきポイントを明確にする力です。

[結論・課題・行動・結果]の4段構成を意識し、具体例や数字を盛り込みながら簡潔にまとめることが、内定に繋がるガクチカ作成の鍵となります。

あなたの強みを最大限にアピールできるガクチカを作成し、書類選考突破を目指しましょう。

ガクチカについての悩みや不安は、プロのアドバイザーに相談しよう

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就活エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「自己分析をやってみたけど合っているのかわからない…」「ガクチカの書き方がわからない…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。