●水産業界の求める人材像は『向上心がある』『変化に柔軟に対応できる』『リーダーシップがある』『根気強い』『責任感がある』のいずれかを満たす人。

●水産業界の志望動機では「日本における水産物の価値を取り戻し、人々の健康づくりに携わりたい」などといった水産業界ならではの理由を述べると良い。

「日本は世界有数の水産国である」というイメージを持っている就活生もいるのではないでしょうか?

そんな私たちにとって身近である水産業界ですが、実際のところどのような仕事をおこなっているのか理解できている就活生は少ないと思います。

本記事では「水産業界ってどんなことしてるの?どんな人が向いている?」「水産業界って将来性あるの?」という人に向けて、水産業界の仕組みや動向、志望動機・自己PRの書き方についてわかりやすく解説していきます。

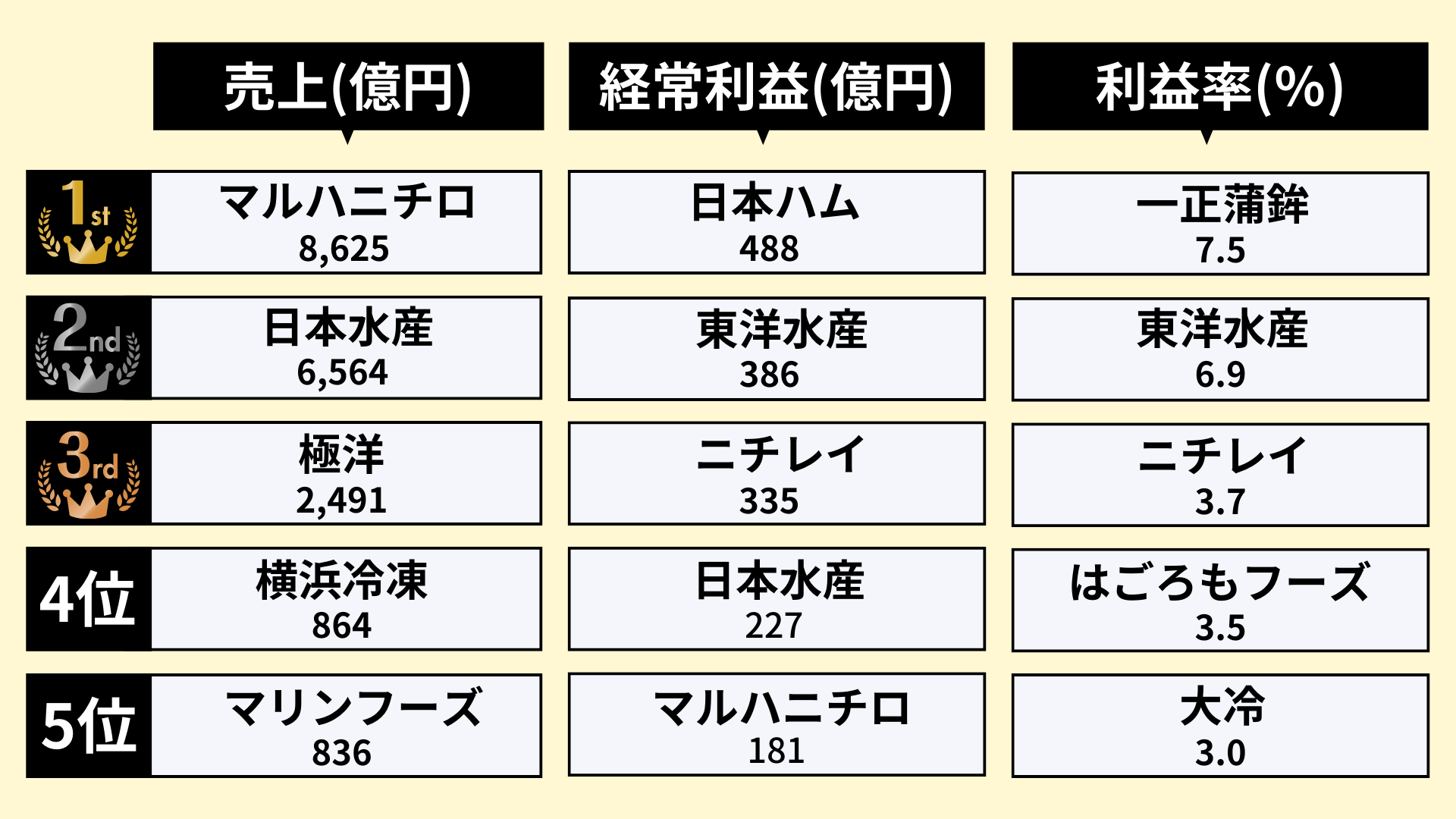

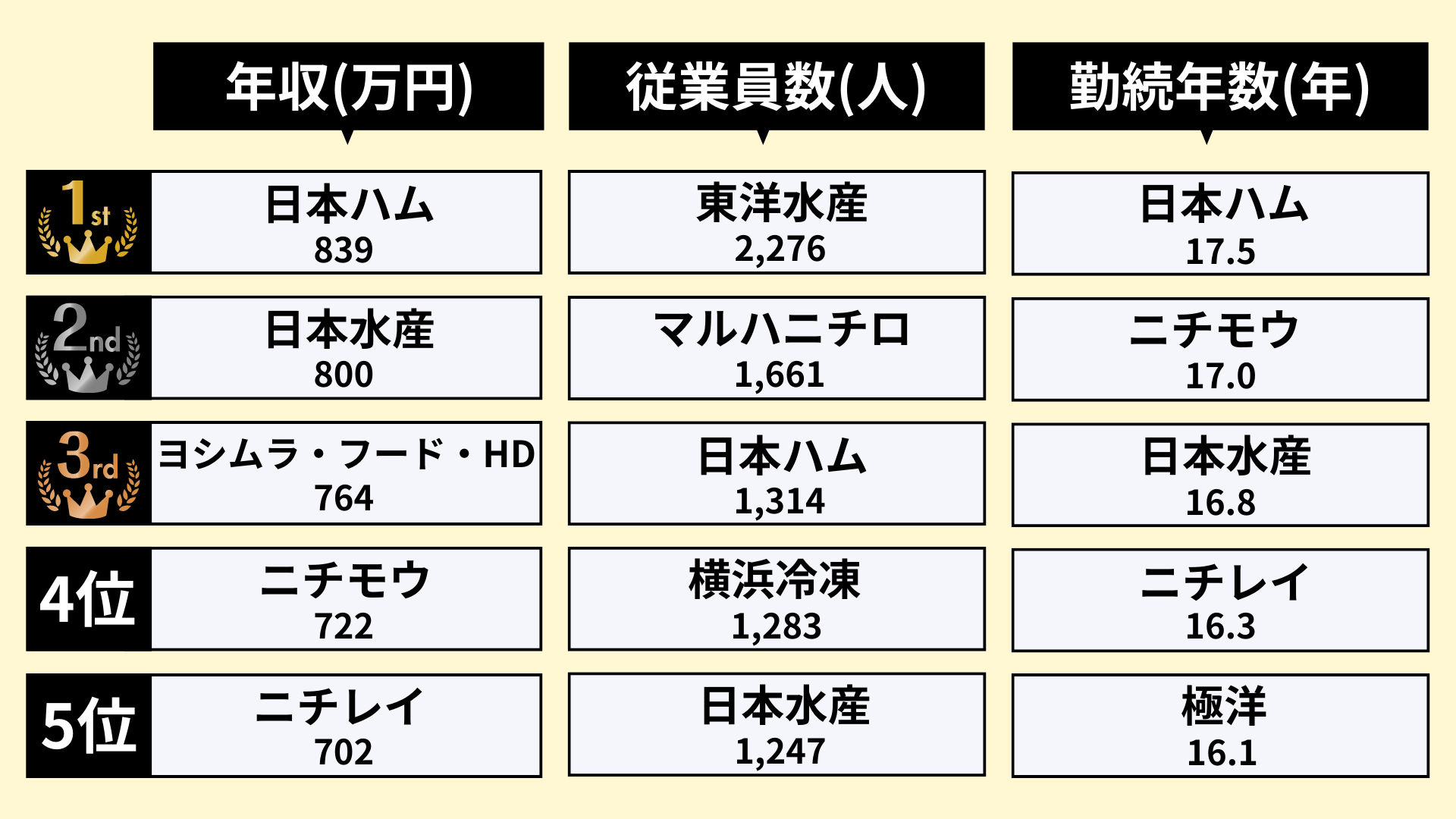

また、水産業界の売上や利益、年収、従業員数、勤続年数をランキングで紹介しているので、志望企業が決まっていない人は企業選びの際に参考にしてみてください。

水産業界とは?

水産業界とは、海や川から獲った水産物を育て、加工し、販売する業界です。

水産業界においては数多くの業界や職種が関わっています。

まず漁師により水揚げされた水産物が、卸売市場で卸売業者によって販売され、業者から水産メーカーに流通し、そこで水産物の加工・調理がおこなわれます。

その後、小売店や外食産業を通して私たち最終消費者に流通するといった流れです。

水産業界の職種

ここでは水産業界の代表的な職種を紹介していきます。

商品企画

商品企画とは、市場や消費者のニーズをくみ取った商品を生み出すことです。

商品企画をするにあたって、まず必要なのが市場分析です。

消費者動向、特にターゲット層の嗜好・志向の動向、また競合他社の動きや、シーズン毎の流行の変化など、様々な情報の分析をおこないます。

その分析結果にもとづいて、新商品の企画をしたり、既存商品のリニューアルの提案をしたりします。加えて、自社商品の販売戦略を考えることも商品企画の仕事内容の1つです。

研究・開発

商品企画部門と連携し、顧客のニーズに合わせた商品を実際に作り開発する仕事です。

新商品のコンセプトに従って、原料を選定したり、調合の微調整をおこなったりします。また、試作・試食を繰り返し、商品コンセプトに近づけていきます。

ちなみに[研究・開発]と混同されがちな職種に、上述した[商品企画]がありますが、それぞれ異なった役割を持っており、端的に述べると、商品企画は『アイデアを明確化する』仕事、研究・開発は『明確化されたアイデアを元に実際に商品を生み出す』仕事です。

生産(設備管理・品質管理)

まず設備管理では、生産ラインの管理、工場の設備機能の不備の確認など、安全な商品をつくるために万全の生産体制を整えており、商品によっては、新設備を導入することもあります。

また品質管理では、お客様に安心安全の商品を届けるために細菌検査業務、従業員の衛生指導、消費者からのクレーム調査などをおこなっています。

品質管理は、高品質かつ安定供給を経済的に両立させる仕事です。品質不良を出さないことで、企業に対する信頼性やブランドイメージを守るという役割を担っています。

営業・販売促進

営業の主な仕事としては、スーパーやコンビニのような小売店を巡回し、製品の提案(売り込み)をすることです。自社の商品を手に取ってもらうためには、以下の2点が求められると言えるでしょう。

1点目は『継続的に売れる商品』を提案することです。どんなに良い営業マンでも商品自体が悪ければ取り合ってもらえません。そこで自社の商品を的確に把握することが重要です。

2点目は、『商品が売れるような売り場づくり』の提案をすることです。取り扱う商品自体は素晴らしかったとしても、売り場の構成一つで売上に影響が及んでしまうため、売り場づくりの提案も重要な業務と言えるでしょう。

営業という職種には常に数字や成果が付きまとうため、前向きさやメンタルの強さが求められます。また、取引先との信用関係を生むため、商談の時間を厳守する、納品日に商品を届けるなど、約束を必ず守る『責任感』も欠かせません。

水産業界の大手企業

ここでは、水産業界の大手企業を3社紹介していきます。

各社の違いを理解するために、事業内容や強みなどを比較しながら読んでみてください。

各社の顔ともいえる主力商品、売上や利益などの業績に関しては、記事の後半で紹介していますのでそちらをご覧ください。

マルハニチロ

マルハニチロは水産業界最大手であり、調達・流通、そして海外網に至るまで圧倒的な強みを持ち、水産物だけでなく冷凍食品もトップシェアを誇ります。『世界においしい幸せを』というグループスローガンのもと、人々の豊かなくらしとしあわせに貢献することに努めています。

2010年には、民間企業として初めてクロマグロの完全養殖に成功しており、2019年には欧州への輸出を開始しました。[完全養殖]とは、人工ふ化させたクロマグロを親魚に育て、その親魚が生んだ受精卵を、成魚の段階まで育てることを指します。

一般的な養殖と異なるのは、従来のようにクロマグロの幼魚(天然ヨコワ)を用いるのではなく、人工ふ化させたクロマグロを用いる点です。

ニッスイ

水産物に特化した加工食品に強みを持っており、養殖の専門研究センターを擁し、先鋭的な養殖の研究開発をおこなっています。

海外ではサケマス、エビ、国内ではブリ、クロマグロ、カンパチなどの養殖を手掛け、2018年には養殖魚の体長測定など、養殖事業へのAI導入を開始しました。

また、創業時から限りある水産資源を最大限に活用し、その価値を社会に提供することに取り組んでいるのもニッスイならではと言えるでしょう。その代表例としてはEPAなどの魚原料が挙げられ、それらを用いた化成品・医薬品も拡大しています。

極洋

極洋はマルハニチロ、ニッスイに次ぎ、業界内売上高3位を誇る企業です。

寿司ネタに強みを持ち、主に業務用食品を中心に取り扱っています。

近年では、手間のかかる魚の調理を効率化したいとの声の高まりを受け、そのニーズに応えるべく誕生したのが『だんどり上手シリーズ』です。あらかじめ骨や皮を取り除いたり、打ち粉をつけたりといった工夫や冷凍のまま調理できる手軽さが評判を呼んでいます。

また、2013年には『シーマルシェ』ブランドを立ち上げ、家庭用加工食品も強化しています。長年にわたり培ってきた、原料の調達から加工までの一貫したバリューチェーンを生かし、世界中の海の恵みを市場(=マルシェ)のようにそろえて、食卓に届けているのです。

水産業界の動向

ここでは水産業界の動向を紹介します。

水産業界を志望している就活生は、水産業界の動向を必ず把握しておきましょう。

■水産業界におけるデジタル化

■水産業界のトレンドワード

参照元:業界動向サーチ/2021-22年の業界レポート ※2024年3月時点

まず動向を学ぶ前に水産業界について数字で見てみましょう。

水産業界の売上に関わる動向

🔶国内水産市場の停滞

近年、資源の減少や消費低迷により、国内の漁業生産量は減少傾向にあります。2022年の生産量は海面漁業※1が減少、内水面漁業※2は増加でしたが、長期的に見ると海面・内水面漁ともに減少傾向です。

養殖業においても、国内生産量は横ばいで推移しており、養殖に利用可能な海面の不足などが主な原因です。

その背景には、皆さんもご存じの通り人口減少や少子高齢化による労働力の減少といった要因が挙げられます。また、排他的経済水域の設定や子供の魚離れも市場の縮小に影響しています。

水産庁によると、食用魚介類の1人当たりの1年間の消費量は、統計開始の1989年から2010年まで肉類のそれを上回っていたものの、2011年には初めて肉類を下回りました(※1)。

肉類の1人当たりの1年間の消費量が増加している理由に関しては、以下の記事(※2)で紹介していますので、気になる方はぜひご覧ください。

🔶世界における水産市場の拡大

停滞気味の国内市場に対して、海外市場においては水産物の需要が高まっており、市場も拡大傾向にあります。

水産庁 令和二年度 水産白書(※3)によると、世界の1人当たりの食用魚介類の消費量は半世紀で約2倍に増加しています。以下では、その要因を紹介していきます。

▼健康意識の高まりによる魚食ブーム

世界的な健康志向の高まりにより、魚食ブームが巻き起こっています。

魚には豊富な栄養素が含まれており、私たちの健康を形作る上では最適な食材です。

具体的には、ビタミン、タンパク質、カルシウムのほか、認知症の予防・改善に効果的なDHA(ドコサヘキサエン酸)やコレステロール値を下げるために有効なEPA(エイコサペンタエン酸)などが挙げられます。

▼新興国では所得向上により魚の消費量が増加

元来より魚食の傾向が強いアジア・オセアニア地域においては、魚は元々高級食材であり、消費量は多くありませんでした。

しかし、経済活動の発展に伴う生活水準の上昇により所得が向上した結果、現在では魚の消費量が増加しています。(※4)

特に経済発展の著しい中国ではこの傾向が顕著で、1人当たりの1年間の消費量は過去半世紀に約8倍の伸びを記録しています。

🔶関連法律の改正・施行

水産業界においては、近年関連法律の改正がおこなわれました。改正された法律は主に2つあり、[改正漁業法]と[改正卸売市場法]です。

これらは日本の水産業に大きな転機をもたらすことになると予想される一方、各水産メーカーにおいては戦略が問われるとともに、競争も激しさを増すでしょう。

水産業界を理解するためには欠かせない動向の1つですので、きちんと確認しておいてください。

▼改正漁業法

2018年6月に決定した水産政策改革を受け、2020年12月1日に70年ぶりの改正漁業法が施行されました。

改正の背景には、水産資源の持続的な利用の確保と水面の総合的な利用を図り、漁業生産力を持続的に発展させる目的があります。

改正点としては大きく分けて5つありますが、水産メーカーに影響するポイントは[養殖・沿岸漁業の発展に資する海面利用制度の見直し]です。

これにより養殖業への新規企業参入が促進されることになり、各社の競争が一層激しくなることが予想されます。

▼改正卸売市場法

卸売業者と仲卸売業者間の健全な運営、そして生産や流通の円滑化をはかるための[卸売市場法]が大幅に改正され、2020年6月21日に施行されたのが「改正卸売市場法」です。

これまで83あった条文が19に削減され、取引自由化が促進されました。

主な改正点としては以下が挙げられます。

(2)直荷引きの原則禁止(仲卸業者は、市場内の卸売業者以外から買い入れて販売してはならない)

(3)商物一致の原則(卸売業者は、市場内にある生鮮食料品等以外の卸売をしてはならない)

上記のような改正に伴い、改正漁業法と同様に業者間の競争激化が予想されます。

水産業界におけるデジタル化

上述しているように国内の水産業界は、人口減少や少子高齢化に伴い、労働力が減少しています。このような課題を解決するために水産業界ではデジタル化の導入を進めています。

デジタル化を導入し、業務を効率化することで少ない労働力でも安定して生産できるよう努めているのです。

具体的なデジタル化の例としては、富士通が最新技術を用いた陸上養殖システムを取り入れました。

これにより、カメラによる遠隔監視や作業データシステム管理などが可能となり、作業の効率化や安定的な出荷を実現しました。

上記のようなデジタル化は政府のみならず、民間企業でも広がりを見せているようです。

水産業界のトレンドワード

ここまで、水産業界の売上に関わる動向を3点ご紹介してきました。

次に、今後の水産業界を盛り上げ、持続していくために期待されている取り組みを2点ご紹介します。

🔶ファストフィッシュ作戦

みなさんは[ファストフィッシュ作戦]という言葉を聞いたことがありますか?おそらく初めて耳にする人が多いのではないでしょうか。

これは、水産庁の若手社員が日本の魚離れの傾向に危機感を抱いたことを機として[魚の国プロジェクト]を始動させ、その一環として打ち出された作戦です。

具体的には、家庭における魚の調理過程が面倒なことが魚離れの一因であると捉え、骨なしの加工品など食べやすい形を工夫し、消費者の負担を減らすため尽力しています。

🔶サステナブル・シーフード

[サステナブル・シーフード]とは、文字の通り環境や社会に配慮した上で生産された持続可能な水産物のことを指します。

サステナブル・シーフードとして認定されている水産物は、MSC認証またはASC認証を取得しています。

MSC認証は、水産資源と環境に配慮して漁獲された[天然]の水産物の証、ASC認証は、環境と社会への影響を最小限にして育てられた[養殖]の水産物の証です。

サステナブル・シーフードは欧米を中心に浸透していますが、日本はまだ遅れをとっている現状にあります。将来世代が今と変わらず水産物を食べることができるよう、現在世代は意識を変えなければなりません。

そこで関係各社は様々な取り組みに注力しており、今後も注目すべき動向の1つです。

水産業界の求められる人物像

水産業界は、上述した通り、魚介類の消費量減少に伴い国内市場は停滞傾向にあります。

今後は、少子高齢化に伴う日本の人口減少により、さらなる市場の縮小が予想されます。そこで、刻一刻と移り変わる消費者のニーズを把握し、新たな需要を創出することが求められます。

また、国内とは対照的に水産物の需要が増加している海外市場に視野を広げ、注力していく必要性も見受けられます。

そのためには、常に変化し続ける情勢、流行にアンテナを張る必要性があります。

そこで、常に向上心を持ち、また著しい変化にも柔軟に対応し行動できる人物が求められます。

また現状の課題を打破していく中で、周りを巻き込んで、組織全体をまとめ上げるリーダーシップも重要です。

加えて、営業をおこなうに当たってはモチベーションの高さや根気強さ、そして会社の顔としての責任感も求められます。

水産業界で評価される自己PRの書き方

自己PRを書く際は基本的に『強み⇨エピソード⇨結果・学んだこと⇨入社後どう活躍できるか』の順番で書きます。

(1)結論

自己PRを書く際は最初に「私は○○することができます」といったように自分の長所を端的に述べます。

その際、水産業界や自身が希望する企業の求める人物像に合わせ「柔軟性がある」「リーダーシップがある」といった長所を選ぶようにしましょう。

このように最初に結論を述べ面接官に今から何の話をするのか伝えることで、聞き手側も話が入りやすくなります。

そのため、自己PRをする際は結論として、まず長所を伝えるようにしましょう。

以下で[柔軟性がある]という長所を選んだ場合の例を紹介します。

(2)エピソード

長所を伝えたら、実際にその長所があることを証明できるエピソードを交えます。

理由としては、企業は、課題・目標やそれに対する行動を通してその人の人柄や価値観を判断しているためです。

(3)結果・学んだこと

エピソードの次は、自分がとった行動によってどのような結果になったか、この経験を通して何を学んだのかについても書きます。

(4)入社後どう活躍できるか

企業は採用活動を通して、自社に貢献してくれる人材を求めています。つまり、面接官にこの学生は「自社で活躍する素養がある」と思わせることが大事です。

より詳しい自己PRの書き方について知りたいという人は以下の記事を参考にしてください。

水産業界で評価される志望動機の書き方

水産業界の志望動機を書く際は『なぜ水産業界なのか』『なぜこの会社なのか』について、しっかりと深掘りしておくことが必要です。

[なぜ水産業界なのか]については、自分が将来何を成し遂げたいのかを伝えます。

例えば「日本における水産物の価値を取り戻し、人々の健康づくりに携わりたい」などといった水産業界ならではの理由を述べると良いです。

その際に水産業界の仕事内容と絡めて伝えることができればより深い志望動機になるため、業界の職種や動向についても把握しておきましょう。

次に[なぜこの会社なのか]については、水産業界の中でもなぜこの企業を志望しているのか、強みや事業形態などの特徴を調べて、競合他社と差別化しながらえます。

例えば、マルハニチロは水産業界最大手であ伝り、調達・流通、そして海外網に至るまで圧倒的な強みを持っています。

企業ごとの特徴や強みを把握した上で、志望企業を決めるようにしましょう。マスコミ業界の志望動機の例文を見てレベル感を掴みたい方は以下の記事を参考にしてみてください。

志望動機の書き方についてもっと詳しく知りたいという就活生は以下の記事をご覧ください。

水産業界ランキング

ここではリース業界のランキングを紹介します。

[売上][経常利益][利益率][年収][従業員数][勤続年数]の6つのカテゴリーにおけるランキングを紹介していきます。

水産業界の業績ランキング

売上については1位がマルハニチロ、2位が日本水産、3位が極洋、経常利益は1位が日本ハム、2位が東洋水産、3位がニチレイです。

売上や利益、利益率をチェックした方が良い理由は、以下の2点です。

■利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しているから

売上は企業の財務力、ビジネスの規模を表しています。つまり売上が高い企業の方が行っているビジネスの規模が大きいということです。

またA社とB社が同じ利益の場合、売上が大きい企業の方が金融機関からの融資を受けやすいとされているため、売上を見ることで企業の資金調達力もチェックすることができます。

次に利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しています。そのビジネスによる付加価値がどれくらいあるかを測る指標です。

つまり利益がほとんど出ていなかったり、赤字だとビジネスに何らかの問題があるということになります。

ただし、このランキングだけでなく、成長率も大事であるため各企業の過去についても振り返っていきましょう。

水産業界の社内環境ランキング

年収は1位が日本ハム、2位が日本水産、3位がヨシムラ・フード・HD、勤続年数は1位が日本ハム、2位がニチモウ、3位が日本水産となります。

年収ランキング3位に位置づける『ヨシムラ・フード・HD』は、東京都千代田区に本社を置き、中小の食品会社を傘下に持つ持株会社です。「中小企業支援プラットフォーム」と呼ばれるサポート体制を構築していることを強みとしています。

また、勤続年数ランキング2位の『ニチモウ』は商社としての役割を担っており、「モノを動かす」という商社の機能に加え、「製品化する」というメーカーとしての機能を兼ね備えていることが最大の強みです。

勤続年数が長いということは定着率が高いということになります。一概には言えませんが、定着率が高い会社は良い会社である可能性が高いです。

また従業員数が多い会社は多様な人と関わり合うことができるというメリットがあります。しかし多いと自分の意見が通りにくい場合もあるというデメリットもあるため、自分にとってどの環境が合っているのか考えてみましょう。

まとめ

本記事では水産業界の仕組みや動向、志望動機・自己PRの書き方について紹介してきました。

水産業界は国内市場の停滞が顕著であり、今後は人口減少に伴いさらなる市場規模の縮小も否めず、対策が必須です。

そこで、各水産メーカーは消費者志向の動きを把握し、新たな需要創出に向けた取り組みに尽力しています。

また、海外市場に価値を見出し、海外展開を積極的におこなっている企業も多く見受けられます。

各社によって取り組みは異なるため、自分が少しでも興味を持っている企業はどのような事業に注力しているのか、業界研究を通してしっかりと学んでおきましょう。

就職エージェントneoを活用して就活をしよう!

- 「志望企業から内定をもらえるか不安…」

- 「選考対策のやり方がわからない…」

- 「もっと自分に合う企業ってあるのかな…?」

このように就活に関する悩みは人それぞれでしょう。

就職エージェントneoでは、専任のアドバイザーが個別面談を実施し、就活生一人ひとりの就活状況をお伺いした後に、状況にあったアドバイスの実施や希望や適正に合った企業の求人情報を紹介しています。

「志望企業の選考を突破するために、ES作成のアドバイスがほしい!」「自分の希望・適正に合う企業が知りたい…」など、少しでも就活に不安がある方はぜひ就職エージェントneoをご利用ください。

| 就職エージェントneo | |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| オンライン対応 | 可 |

| 主な特徴 | 東証プライム上場企業・大手グループ求人もあり、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件 |

| 公式サイト | こちらをクリック |