●アパレル業界の国内アパレル総市場規模は、EC需要もあり2年連続で前年を上回っている。

●アパレル業界のビジネスモデルは大きく「分業型」「SPA型」の2つに分かれており、それぞれ業務が異なる。そのため、志望企業のビジネスモデルを確認しておく必要がある。

衣食住の1つである衣服は、私たちの生活とは切っても切り離せない存在です。

そんな衣服を取り扱うアパレル業界ですが、皆さんは実際の業務内容についてどれくらいご存じでしょうか?

本記事では「アパレル業界の仕事ってどんな人が向いている?」「アパレル業界って将来性あるの?」という人に向けて、アパレル業界の仕組みや動向、志望動機・自己PRの書き方についてわかりやすく解説していきます。

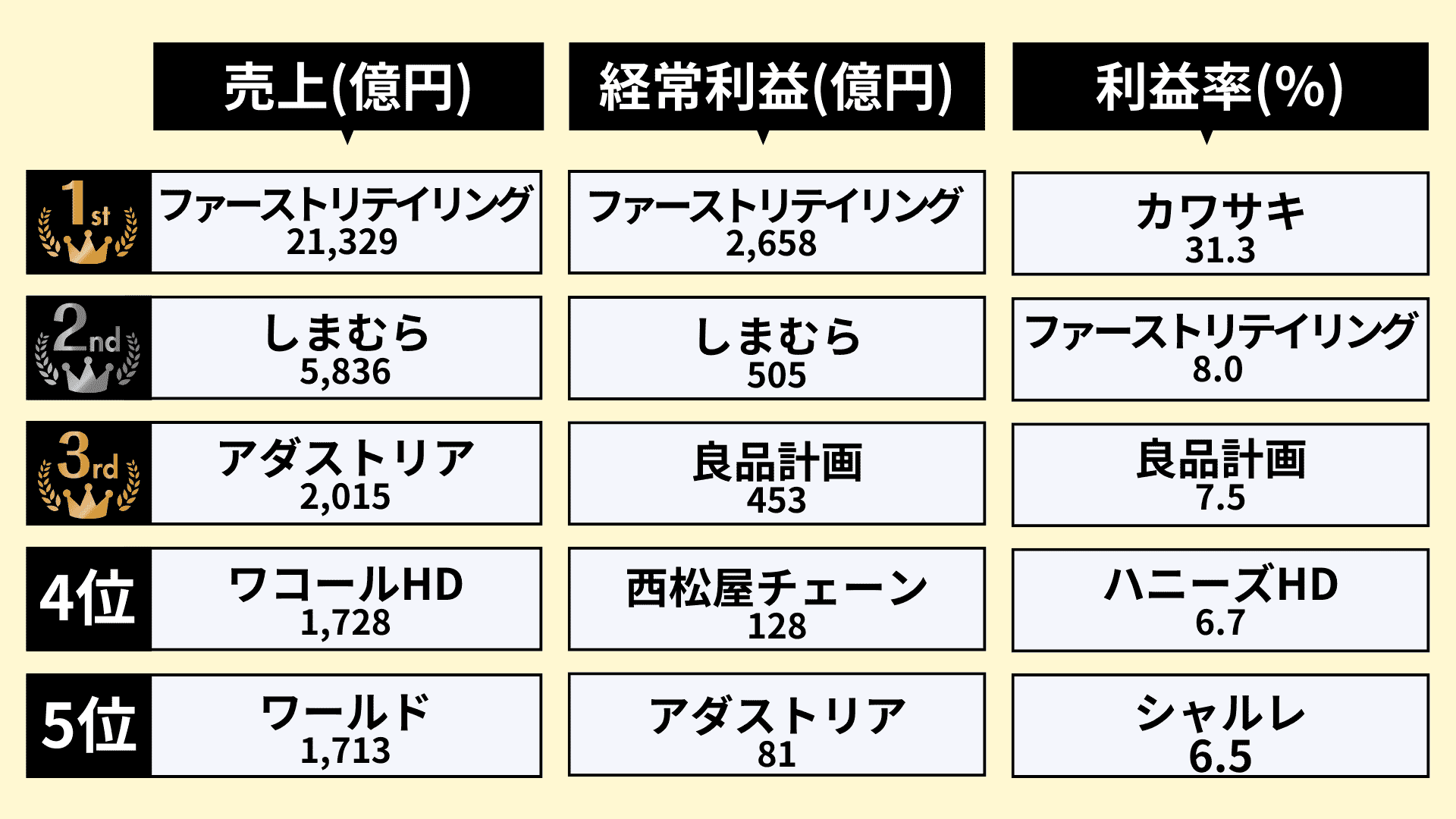

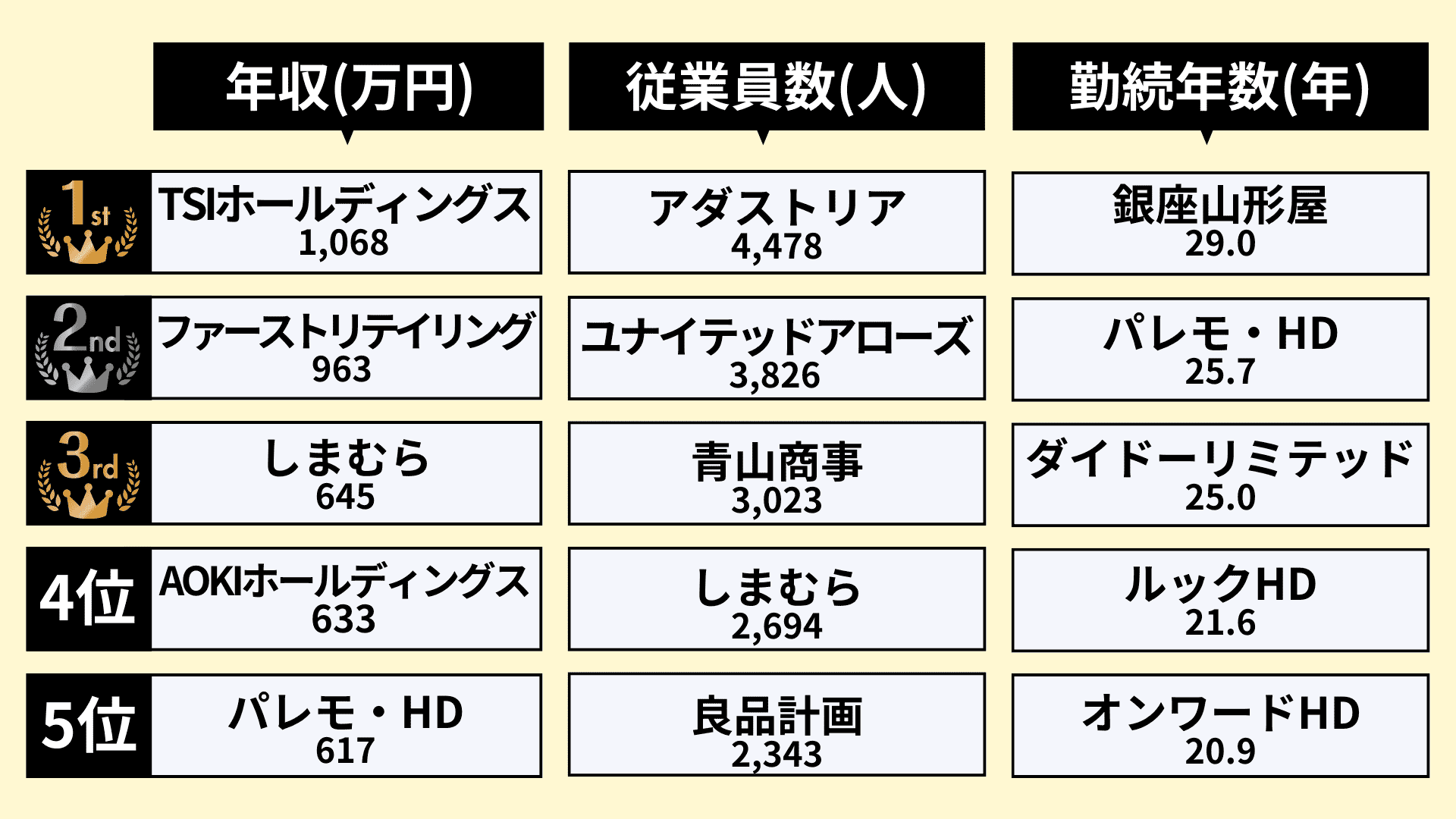

またアパレル業界の売上や利益、年収、従業員数、勤続年数をランキングで紹介しているので、志望企業が決まっていない人はES作成の参考にしてみてください。

アパレル業界とは?

アパレル業界とは、衣類の製造や販売などを行う会社を総称した業界のことです。

よく間違われる「アパレル業界」「ファッション業界」ですが、アパレル業界は布から作った既製品である衣服だけを扱っており、ファッション業界は衣服だけでなく腕時計や靴、化粧品などの雑貨類も扱っているという違いがあります。

アパレル業界とファッション業界の共通点としては、両業界とも衣服を扱う以上、季節と流行りに大きく左右されるということです。

そのため、季節や流行りに応じた適切な販売戦略を策定しながら仕事をする必要があります。

アパレル業界の仕組み

アパレル業界のビジネスモデルは大きく「分業型」「SPA型」の2つに分かれています。それぞれのビジネスモデルについて紹介するので確認してみましょう。

分業型ビジネスモデル

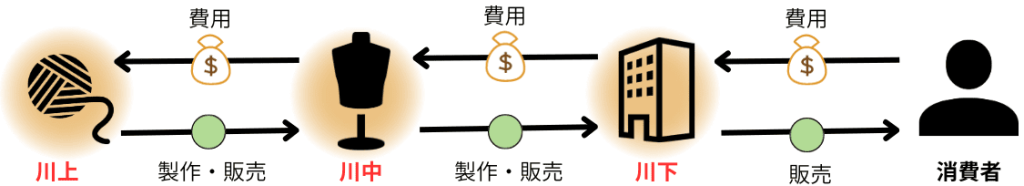

分業型は「服の原料となる糸や生地の生産」「衣類の生産」「消費者に商品を販売」といった3つの業種に分かれており、これらの構造を「川上」「川中」「川下」と分類しています。

「川上」に属する企業が行っている仕事は、繊維素材やテキスタイル(生地、布)などの商品として完成する前段階の仕事をしています。

そして「川中」に属する企業が「川上」から生地を購入して後、商品をデザインし、最後に「川下」に属する企業が消費者に商品を販売するビジネスモデルです。

- 川上の主な業種:繊維メーカー/テキスタイルメーカー/テキスタイルコンバーター

- 川中の主な業種:繊維商社/アパレルメーカー/OEM/ODM

- 川下の主な業種:アパレルショップ/セレクトショップ

SPA型ビジネスモデル

SPA型は、分業型の「川上から川下」までの機能を持つ「商品の企画から生産、販売までの機能を垂直統合したビジネスモデル」と定義され、日本語では「製造小売業」と訳されます。

SPAのメリットは、卸売業者などの流通にかかるコストを削減できるため、価格を抑えて消費者に商品を提供できる事であるといえます。

アパレル業界の職種

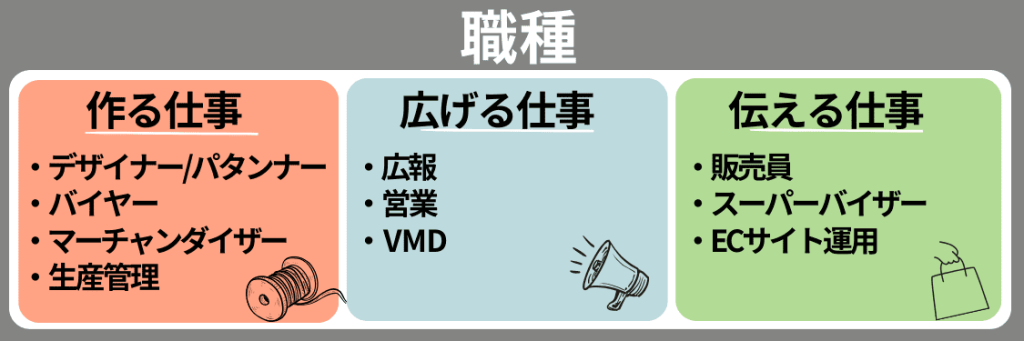

アパレル業界の代表的な職種を、①ファッションを作る仕事②ファッションを広げる仕事③ファッションを伝える仕事の3つに分けてご紹介していきます。

それぞれの職種において求められる素質についても触れていますので、自分の気になる職種がある場合にはチェックしておきましょう。

ファッションを作る仕事

ファッションを作る仕事としては、デザイナー・パタンナー、バイヤー、マーチャンダイザー(MD)、生産管理の4つが挙げられます。

🔶デザイナー・パタンナー

デザイナーは衣服などの製品をデザインする業務、パタンナーはデザイナーが起こしたデザイン画を基に、洋服の型紙をつくる業務を行います。

どちらも専門職であり、ファッションやデザインに関する基礎・応用の知識と技術、またIT化に適応するためのデジタル的な知識と技術が求められます。

🔶バイヤー

ショップや売場のコンセプトに沿って、消費者のニーズに対応した商品を仕入れ、買い付けを行うのがバイヤーの仕事です。職場によっては、海外まで視野を広げて買い付けることもあります。

バイヤーに求められる素質としては、特に先見性と度胸が挙げられるでしょう。

先見性 は、今後流行ると予想される商品を見つけ、いち早く商品を確保すること、度胸は自分が買い付けた商品が売れるのか確信が持てない状況の中で、失敗を恐れずに挑むことができる姿勢を持っていることを指します。ただし、失敗してしまった場合には課題点を洗い出し、次回に生かさなければなりません。

🔶マーチャンダイザー(MD)

様々なデータを元にして商品販売の戦略を立てる役割を担っているのがマーチャンダイザーです。商品企画、仕入れ価格の設定、予算管理など、シーズンの商品全体を統括するため、常に流行の移り変わりに目を見張る必要があります。

仕入れ価格や予算などたくさんの数字を扱うことから、数字に強い人に向いている職種であるといえます。

🔶生産管理

製品がきちんと販売できる商品になるまでの全ての工程を計画通り進行させるために管理を行うのが生産管理部門の仕事です。

工場への発注や縫製工場とのコミュニケーション、品質保持と原価交渉など主に工場とのやりとりが中心となります。

ファッションを広げる仕事

ファッションを広げる仕事としては、広報、営業、ビジュアルマーチャンダイザーの3つが挙げられます。

🔶広報

商品やブランドをより多くの人に知ってもらい、親しんでもらうためのPR活動を行うのが広報の仕事です。

雑誌のタイアップや撮影、取材立会いやスタイリストへのサンプル貸し出しなど職務内容は多岐に渡っていることが特徴となります。

雑誌などのメディアに広報が出ていることも少なくないため、会社の顔ともいえる存在でしょう。

また、近年はSNSを用いた商品宣伝が盛んに行われているため、SNSの活用能力が求められます。さらにSNSを用いることに伴い、炎上の可能性も少なからずあることから、そういった事態に陥った際の対応力も必須です。なぜなら、企業が不祥事を起こした際に、記者会見やプレスリリースを通じて自社の立場や今後の対応を説明するのは広報の役割であるからです。

🔶営業

自社ブランドの商品を百貨店や専門店に売り込むこと、また店舗開発を行うことが主要業務です。

さらに、シーズンごとに開催される展示会の来場者から注文を受けることも重要な仕事の1つといえます。

アパレル業界の営業職に求められる素質は、基本的に他業界の営業と変わりません。

具体的には、常に数字や成果が付きまとう職種であるために、前向きさやメンタルの強さが求められます。また、取引先との信用関係を生むため、商談の時間を厳守する、納品日に商品を届けるなど、約束を必ず守る「責任感」も欠かせません。

🔶ビジュアルマーチャンダイザー

デザイナーやブランドが発信するテーマを元に、シーズン毎のVMDプランの作成、各店舗への運用、展開を実施します。VMDとはビジュアルマーチャンダイジングを意味し、商品化計画をビジュアル的に行うことを指しています。

具体的には、全国の店舗を周り、店舗内のレイアウトやディスプレイの変更、メンテナンス、販売スタッフへのVMDトレーニング業務を行うことが業務となっています。

ショップを訪れる顧客は、店舗内の雰囲気や装飾からブランドの世界観を感じ取るため、ビジュアルマーチャンダイザーはそのブランドの魅力をきちんと把握し、世界観を作り出すことが求められます。また、マネキンに季節に応じたトレンド感のあるコーディネートをするのも役目であるため、ファッションセンスが欠かせないといえます。

ファッションを伝える仕事

ファッションを伝える仕事としては、販売員、スーパーバイザー、イーコマースの3つが挙げられます。

🔶販売員

販売員は、ブランドのコンセプトやデザイナーの意図を理解した上で、お客様に最適な方法で商品を提案する、最も消費者に近い重要な役割を果たしています。

販売職に求められるのはコミュニケーション能力、柔軟性、体力の3つであるといえるでしょう。お客様と会話をする以上、コミュニケーション能力が高いに越したことはありません。時に、お客様のクレームやトラブル対応といった事態も発生するため、その場に応じて臨機応変に対応できる柔軟性も求められるでしょう。

また、基本的に長時間の立ち仕事がメインであることに加え、商品の搬入や品出しといった力仕事があるため体力も必須です。

🔶スーパーバイザー

本社の意向を現場である店舗に徹底させるために、いわゆる店舗と本社のパイプ役となり、複数店舗の運営管理を行うのがスーパーバイザーのメイン業務です。エリアマネージャーとも呼ばれることもあります。

店舗の店長や、販売員とのコミュニケーションも円滑に行い、教育指導や問題解決を行ったうえで、会社として売上の向上を目指していきます。

本社の経営陣、店長や販売員などたくさんの人と関わることから、高いコミュニケーション能力が必須といえるでしょう。

🔶ECサイトの運用

自社のECサイトやECモールの運営を担当しています。

在庫管理や企画、サイトのデザイン作成、商品の撮影、編集、お客様対応など、業務は多岐にわたるため、近年では複数で様々な役割を分担する企業も増加しています。

近年需要が高まり、注目を集めているECサイトでの業務を行う際に求められるのは、ITリテラシーです。ITリテラシーとは、情報技術を目的に合わせて取捨選択し、活用できる能力のことです。

うまく活用することができれば、業務の効率化を図れたり、スピードアップにもつながったりする素質のため、ECサイトに関わりたいと思っている方はITリテラシーを高めておきましょう。

アパレル業界の動向

ここではアパレル業界の動向を4つ紹介していきます。

大枠として以下のトピックスについて紹介しているので、アパレル業界の動向を把握しておきましょう。

・ECサイトやフリマアプリの台頭

・消費者の低価格志向の高まり

・サスティナブルファッション

アパレル業界の市場規模

矢野経済研究所によると、2022年の国内アパレル総市場規模は、前年比105.9%の8兆591億円で2年連続で前年を上回っています。

販売チャネル別では、百貨店、専門店における実店舗の回復が顕著で、新型コロナによる外出自粛などで、停滞していた外出機会が増加したことにより、買い替えや新調需要が回復し、実店舗の利用が増えたことが考えられるでしょう。

一方で、新型コロナで顕著であったEC需要は、実店舗出の購買需要が回復したことにより、現段階の成長率は落ち着きを見せています。

参照元:株式会社矢野経済研究所|国内アパレル市場に関する調査を実施(2023年)

ECサイトやフリマアプリの台頭

現段階のEC成長率は落ち着きを見せていますが、アパレル大手企業を中心にECサイトで商品を販売することが定着してきました。

また、リユースECと呼ばれる「中古の商品をオンラインで取り扱う市場」も脚光を浴びています。

以下では、ECサイト、そしてリユースECの一例であるフリマアプリの2点について見ていきましょう。

🔶ECサイト

以前は実店舗での対面販売が主流で、ECサイトでの購入を避ける消費者が多くいました。

しかし経済産業省「電子商取引に関する市場調査」によると、2020年の新型コロナによる外出自粛制限で、EC利用が推奨されたこともあり、2021年の衣類・服装雑貨などのECサイト市場規模は2兆4,279億円と、他の産業と比べてECの市場規模が大きい業種です。

購入者にとっては家にいながら衣服を購入できる手軽さから、新型コロナによる外出禁止が緩和された現在でもEC利用の定着が見られています。

また「ZOZOスーツ」のようなオンラインフィッティングサービスの普及により、店舗に足を運ばなくても試着ができる取り組みを行っている企業も出てきています。

他にも、販路拡大を目的に、ECに強みのある企業をM&Aしている企業も出てきています。

参照元:経済産業省|電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました

🔶フリマアプリ

インターネットを介して,消費者同士がモノの商取引を行う国内のEC市場は、近年拡大しています。その一例が『メルカリ』や『ラクマ』でおなじみのフリマアプリです。

出品されている商品ジャンルは多岐にわたっていますが、特にファッション関連アイテムは多く流通しています。MMD研究所「2021年 フリマサービス・アプリに関する利用実態調査」によると、フリマサービス・アプリで出品したことがあるものに関して、「衣服・ファッション」ジャンルは、全体・男性・女性の全ての区分でそれぞれ2位、5位、1位と上位に位置づけています。

また、今後は消費者全体の節約志向の高まりを背景として、中古商品を取り扱う利用者自体も増加すると予測されていることから、『メルカリ』や『ラクマ』等は、二次流通における新たな施策を講じていくと見込まれています。ここでいう二次流通とは、一度市場に出た商品が再び販売されることを指します。

そこで我々が注目すべきは、新品を店舗にて購入するというこれまでの常識を壊し、フリマアプリのようなCtoC市場がアパレル企業にとって一段と脅威的な存在になるのか、もしくは市場の拡大に向け協業をしていくのか、ということです。

参照元:MMD研究所|調査データ

消費者の低価格志向の高まり

近年は、消費者の低価格化志向が顕著に現れるようになりました。

数十年前までは、ブランド品などの高級なファッションアイテムを多く所有することがステータスとなる時代であり、ファッションにお金をかける人が大半でした。しかし最近では、消費者全体の傾向としてモノへの執着自体が減り、特に衣服にお金をかける傾向が弱まっています。

以前は低価格商品は値段相応の価値しかない、つまり、長持ちする品質ではないという常識がありましたが、最近では『ユニクロ』や『ZARA』を筆頭として、ファストファッションの高品質化が進んでいます。低価格で機能性が高く、さらにデザイン性も優れた商品が普及したことにより、消費者の中では高級衣料品を購入するという選択肢が薄れ、より低価格志向が強まっているのだと考えられるでしょう。

低価格かつ機能性が高く、さらにデザイン性も優れた商品として、特にカジュアルな衣料の需要が増大しています。

この背景には、近年オフィスの服装規範が緩和され、オフィスウェアとして「オンオフ兼用」や「着回し」できる服の需要が高まったこと、そしてファッションのコモディティ化(※)が進んだことがあります。

ファッションのコモディティ化とは、言い換えると、消費者の中でファッションよりも暮らしを重視する傾向が強まり、「お洒落」や「トレンド」に対する優先順位が低下したことで、昔ほどお洒落を頑張らなくてもよいという風潮が広まっているということです。

(※)コモディティ化とは、市場参入時に高付加価値を持っていた商品の市場価値が低下し、一般的な商品になること。

サスティナブルファッション

サスティナブルとは、英語で示すとsustainableと綴ることからもわかるように、「sustain(持続する)」と「able(~できる)」を組み合わせた造語であり、日本語では「持続可能な」という意味を持ちます。

以上を踏まえると、サスティナブルファッションとは、アパレル衣料品の生産から廃棄、そしてリサイクルまでの一連のプロセスにおいて、持続可能であることを目指す取り組みを指すのです。

アパレル業界は地球環境に負担をかけてきた時代があったために、サスティナブルへいち早く取り組んでいます。例えば、ファストファッションは低価格で製品が手に入るメリットがありますが、その反面、大量生産・大量破棄による環境への負荷や、被服を作る過程での環境破壊、配慮のない労働環境などが問題視されました。

では、具体的にサスティナブルファッションに繋がる行為とは何でしょうか?

代表的なところでは、不要になった廃棄製品を回収して作られたリサイクル素材や、アニマルフリーの素材を用いること、労働環境に配慮した工場で作られた服や靴を取り扱うといった、フェアトレードによる適正な取引に配慮することなどが挙げられます。

アパレル業界の企業紹介

「アパレル業界にはどういう企業があるんだろう?」という方に向けてここでは大手アパレルメーカーを3社紹介します。各社の違いを理解するために、社風や強みなどを比較しながら読んでみてください。

各社の顔ともいえる主力商品、売上や利益などの業績に関しては、記事の後半で紹介していますのでそちらもご覧ください。

ファーストリテイリング

ファーストリテイリングは、国内のアパレル業界で売上高1位を誇る企業で、『ユニクロ』『GU』などを運営しており、国内外で高い実績を上げています。社名は、「消費者の要望をすばやくキャッチし、それを商品化し、いち早く届けたい」という会社のミッションを表しており、とくにファースト(FAST)には「即断即決」という意味が込められています。

同社の事業の特徴としては、大きく2点あげられます。

1つ目は海外進出を積極的に行っていることです。世界各国へと事業進出していますが、最も成長力が高いのが中国をはじめとするアジア地域です。

2つ目は、製造小売業(SPA)を採用していることです。これについては本記事の序盤でも触れましたが、一度おさらいしておきましょう。SPAとは、企画した商品案をもとに素材を調達し、協力工場で同社が考える品質の製品を作り、自社で販売する、一気通貫型のビジネスモデルのことを指します。

商社等を介して仕入れ販売する小売業の事業モデルと比べると、思ったように売れない場合のリスクを大きく抱えることになります。しかしそのリターンは大きく、小売業としての販売利益にとどまらず、上流にある製造工程での利益も取り込むことが可能です。この利益の源泉を顧客と株主に還元するというのが同社躍進の最大の要因と言えるでしょう。

しまむら

国内アパレル業界の売上高ランキング2位に位置付けるのが『しまむら』です。

しまむらの大きな特徴として、商品構成が挙げられます。具体的には、多品種・多アイテム・少量品揃えを基本としており、中でも婦人服は 1 アイテム 2 着までという方針が徹底されています。つまり、売り切れた際に追加仕入れをすることもないのです。品切れしたら補充をしない代わりに新製品を投入して売場の鮮度を維持し、常に変化を訴求していることが他社との差別化ポイントであるといえるでしょう。

また、『しまむら』は同名のブランドの他にヤングカジュアルカテゴリーを扱う『アベイル』、ベビー・子供向けの『バースデイ』、ファッション雑貨を扱う『シャンブル』などのブランドも展開しており、店舗展開に力を入れていることが伺えます。

さらに昨今の新型コロナウイルスの影響は、なんとしまむらの業績を押し上げたのです。その最大の要因は、「店舗立地」です。外出自粛明け以降は、「密」になりやすい都心店が回避され、郊外店・地方店の売上が好調となりました。

『しまむら』は、もともと郊外・地方に多く店舗を構えています。さらにコスト削減を目的として、ショッピングモールなどの商業施設に流入せず、路面店であることから、消費者の意向にマッチし、有利性を増したのです。

参照元:しまむらグループ|ホームページ

アダストリア

アダストリアは『グローバルワーク』、『ニコアンド』、『ローリーズファーム』などをはじめとして、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。

次々とブランドが増えゆくなかで、2012年に実店舗の会員とウェブ会員のIDを全ブランドで統一しました。そのうえで、ブランドごとに異なる運営がされていたECやポイントなどを全て共通化し、2014年11月にリニューアルオープンしたのが.st(ドットエスティ)と呼ばれるファッションWEBストアです。

アダストリアが.st上に構築したのは、実店舗で働く人と顧客を、EC上で「つなぐ」仕組みです。この「つなぐ」という発想が、同社が掲げるスローガン「Play fashion!」を実現するためにも重要なキーワードとなっています。

上記の発想を体現する具体的な取り組みとしては、ショップスタッフによるスタイリング投稿コンテンツ「スタッフボード」が挙げられます。オンライン上での新たな顧客接点を創出するコンテンツであり、毎日更新のスタイリングや商品レビューを参考に買い物ができる点で顧客にとってのメリットが生まれています。

アパレル業界の志望動機の書き方

はじめに、“なぜアパレル業界を志望するのか”を説明する必要があります。

具体的には自分が将来何を成し遂げたいのか、例えば「ファッションの楽しさや魅力に気付いてくれる人が増えたら嬉しい」などといったアパレル業界ならではの理由を述べるようにしましょう。

次に“なぜそのアパレルメーカーなのか”については、他のメーカーではなくそのメーカーでなければいけない理由を伝えます。

各メーカーの企業理念・社風の違いや注力している事業などをしっかりと調べ、メーカーごとの特徴や強みを把握した上で、志望企業を決めるようにしましょう。

志望動機の書き方の次は高評価をもらえる自己PRの書き方をマスターしましょう。

アパレル業界でうける自己PRの書き方

自己PRの書き方について学ぶ前に、まずはアパレル業界の求める人物像を把握しておきましょう。

企業に評価される自己PRをするためには、その業界ではどのような人が求められているのか知っておくことが重要です。

アパレル業界の求める人物像

アパレル業界では、職種ごとに求められる素質が多少異なっていますが、全てに共通して求められるのは以下の2点です。

1つ目は「トレンドに敏感であること」です。流行の移り変わりが激しいアパレル業界であるからこそ、常に最新のトレンドを追い求める必要があります。

2点目は「ファッションが好きであること」です。アパレル製品を作り上げるにも、販売をするにも、顧客にファッションを提案することが前提にある以上、ファッションに興味がなければ成り立ちません。

ここまでアパレル業界の求める人物像について学んできました。次は自己PRの書き方を学んでいきましょう。

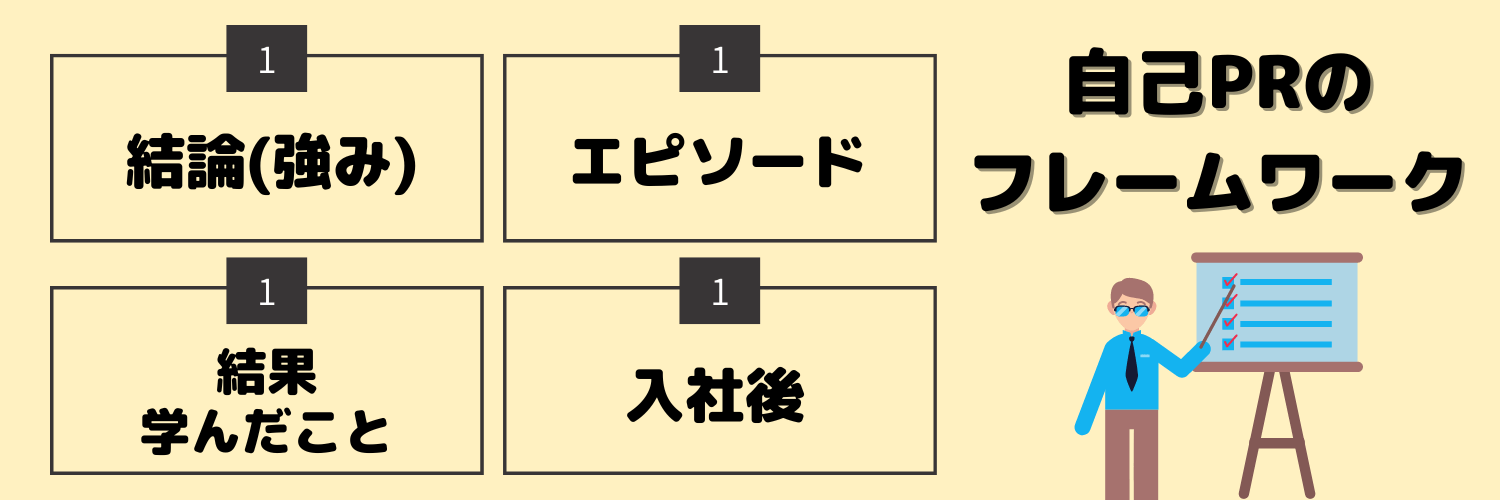

自己PRの基本的な書き方

自己PRを書く際は基本的に「強み⇨エピソード⇨結果・学んだこと⇨入社後どう活躍できるか」の順番で書きます。

🔶(1)結論

自己PRを書く際は最初に「私は○○することができます」といったように自分の長所を端的に述べます。

最初に結論を述べ面接官に今から何の話をするのか伝えることで、聞き手側も話が入りやすくなります。

そのため、自己PRをする際は結論として、まず長所を伝えるようにしましょう。

🔶(2)エピソード

長所を伝えたら、実際にその長所があることを証明できるエピソードを交えます。

ここではできるだけ具体的なエピソードを伝えるために、その出来事の中で生じた課題・目標や、その課題・目標に対してどのような行動をとったのかについてまで書くようにしましょう。

また企業は、課題・目標やそれ対する行動を通してその人の人柄や価値観を判断しているため、なぜその課題・目標に取り組もうと思ったのか、なぜそのような行動をとったのかについて、しっかりと見つめ直しておいてください。

🔶(3)結果・学んだこと

エピソードの次は、自分がとった行動によってどのような結果になったかについても書きましょう。

結果を書く際は、定量的に表すことを意識してください。

例えば「〇〇というアイディアを出し実践したところ、売上を40%上げることができた」など数字を用いてアピールした方が相手に伝わりやすいです。

また、この経験を通して何を学んだのかについても書きます。

面接官はその人の学びからも価値観や人柄を判断しています。価値観や人柄はその学生を採用するかどうかの大きなポイントとなるため、自分がどういった人なのか、いかにその企業に必要な人材であるのかをアピールするようにしましょう。

🔶(4)入社後どう活躍できるか

企業は採用活動を通して、自社に貢献してくれる人材を求めています。つまり、面接官にこの学生は「自社で活躍する素養がある」と思わせるのが大事です。

そこで自己PRをする際は、最後に今伝えてきた長所をどのように志望企業の業務に活かしていくかまで伝えるようにしてください。

そのためには企業が求める人物像を把握する必要があります。業界研究・企業研究を通してどのような強みをアピールするのか考えておきましょう。

より詳しい自己PRの書き方について知りたいという方は以下の記事を参考にしてください。

また「志望企業に評価される志望動機・自己PRの書き方が知りたい」「選考通過率を上げたい」という方は、就職エージェントneoを利用してみてください。

アパレル業界ランキング

ここでは文具業界のランキングを「業績」と「社内環境」に分けて紹介します。

アパレル業界の業績ランキング

売上については1位がファーストリテイリング、2位がしまむら、3位がアダストリア、経常利益は1位がファーストリテイリング、2位がしまむら、3位が西松屋チェーンです。

売上や利益、利益率をチェックした方が良い理由は、以下の2点です。

- 売上は企業の財務力を表しているから

- 利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しているから

売上は企業の財務力、ビジネスの規模を表しています。つまり売上が高い企業の方が行っているビジネスの規模が大きいということです。

またA社とB社が同じ利益の場合、売上が大きい企業の方が金融機関からの融資を受けやすいとされているため、売上を見ることで企業の資金調達力もチェックすることができます。

次に利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しています。そのビジネスによる付加価値がどれくらいあるかを測る指標です。

つまり利益がほとんど出ていなかったり、赤字だとビジネスに何らかの問題があるということになります。

ただし、このランキングだけでなく、成長率も大事であるため各企業の過去についても振り返っていきましょう。

アパレル業界の社内環境ランキング

年収は1位がファーストリテイリング、2位がしまむら、3位がキング、勤続年数は1位が銀座山形屋、2位がダイドーリミテッド、3位がパレモ・HDとなります。

年収で業界3位に位置するキングは、大人の女性向けの上質なアパレルブランドを多数取り扱っている会社です。

勤続年数が長いということは定着率が高いということになります。一概には言えませんが、定着率が高い会社は良い会社である可能性が高いです。

また従業員数が多い会社は多様な人と関わり合うことができるというメリットがあります。しかし多いと自分の意見が通りにくい場合もあるというデメリットもあるため、自分にとってどの環境が合っているのか考えてみましょう。

まとめ

本記事ではアパレル業界の仕組みや動向、志望動機・自己PRの書き方について紹介してきました。

アパレル業界は、私たちが普段着用している衣服を取り扱っていることから、業務内容やビジネスモデルのイメージを持ちやすい業界ではないでしょうか?

そんなアパレル業界ですが、消費者のもとに商品が届くまで様々な企業を介して販売されています。また、企業が分業型とSPA型のどちらを取っているかによって働き方などが大きく変わる可能性があります。

各社によって取り組みは異なるため、自分が少しでも興味を持っている企業はどのような事業に注力しているのか、業界研究を通してしっかりと学んでおきましょう。

就職エージェントneoを活用して就活をしよう!

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就職エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「面接の練習をしたことがなくて本番が不安…」「自己分析のやり方を調べてもピンとこない…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。

| 就職エージェントneo | |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| オンライン対応 | 可 |

| 主な特徴 | 東証プライム上場企業・大手グループ求人もあり、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件 |

| 公式サイト | こちらをクリック |