●M&A業界で求められる人物像は[成長意欲の高い人][責任感の強い人]である

●M&A業界で評価される志望動機を書くためには、[なぜM&A業界なのか][なぜその会社なのか]を深堀りして自分の経験を織り交ぜることが重要である

M&A(Mergers and Acquisitions/企業合併・事業買収)は、何らかの目的を達成するために会社や事業の売買・合併による統合・事業提携による協業などをおこなうための手法を指す言葉です。

つまりM&A業界とは、専門スキルを活用し上記のような支援をおこなっている企業の総称です。

しかし一口にM&A業界と言っても、[M&A仲介]や[FAS(ファイナンシャル・アドバイザー・サービス)]、[金融機関のIBD(投資銀行部門)]など様々な業態があります。

今回は上記のように複雑なM&Aに関して図解を用いながら分かりやすく説明しています。

そもそもM&Aとは?

M&Aがおこなわれる際は、上記の画像のように[譲り受け企業(買い手)]と[譲渡企業(売り手)]が存在します。

そして[M&Aの企業]は、買い手と売り手が円滑に買収・合併がおこなえるよう、両者の間で緩衝材のような役割を担っています。

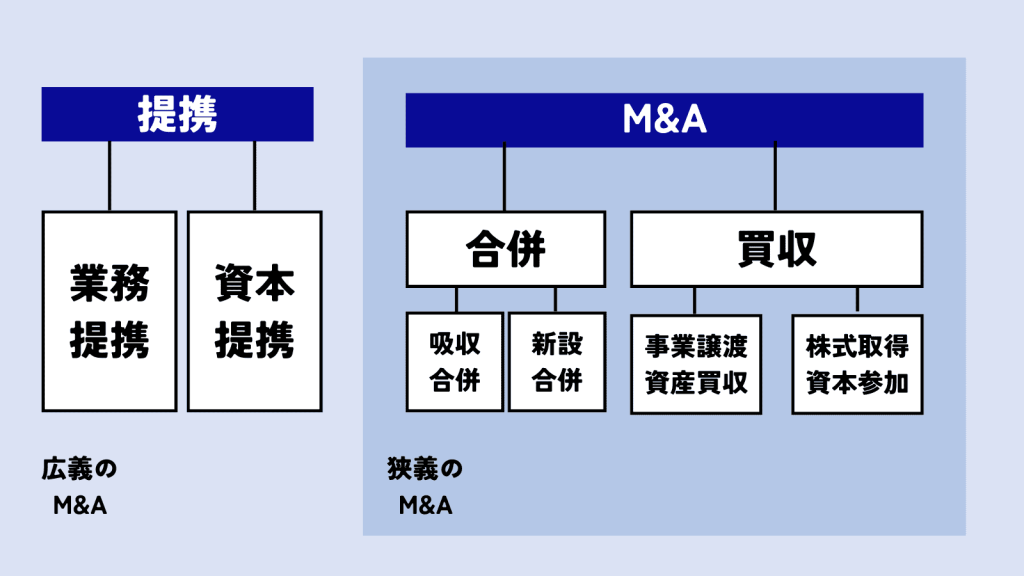

多くの学生はM&Aというと企業が企業を完全に買収してしまうというイメージがあるようですが、実際には一部の事業のみを譲渡するなど様々なM&Aの形態があります。

M&Aの種類

M&Aにはいくつか種類があり、『広義のM&A』と『狭義のM&A』にわけられます。

『広義のM&A』には[合併][買収][合弁会社設立][提携]の4つがあてはまり、『狭義のM&A』には、そのうちの[合併][買収]があてはまります。

多くの就活生が考えるM&Aは[買収]と[合併]、つまり権利の移転が伴う『狭義のM&A』ではないでしょうか。

そこで今回は狭義のM&Aについて解説していきます。

合併

合併の特徴は、その名の通り複数の企業を1つにまとめることです。その中でも[新設合併]と[吸収合併]の2種類があります。

新設合併は、新規に会社を設立して、売り手企業の権利や資本を新規会社に承継させる方法のことです。

対して吸収合併は、売り手企業の権利や資本を存続している買い手企業が引き継ぐ手法です。

買収

買収の特徴は、他社の事業や経営権を取得することです。買収にはいくつか種類があり、今回は[株式取得][事業譲渡]を紹介します。

株式取得は売り手企業が対価と引き換えに自社株式を売却し、買い手企業は支配権や経営権を取得する方法です。

対して事業譲渡は、売り手企業が会社の全てまたは一部の事業を買い手企業に譲渡することです。

M&A業界の業態

ここまでで、[M&A]にも様々な種類があることがわかったのではないでしょうか?

では、一体誰がどのようにしてM&Aをおこなっているのでしょうか。今回はM&AをおこなっているM&Aに関わる代表的な3つのビジネスモデルとその内容について解説していきます。

①M&A仲介

M&A仲介業は名前の通り売り手と買い手の間に入って、M&Aが円滑におこなえるよう交渉・調整をおこなう業態です。

売り手と買い手、両方からの仲介料が売上源となります。

M&A仲介をおこなう大手企業として、[日本M&Aセンター]や[M&Aキャピタルパートナーズ]があげられます

②FAS(ファイナンシャル・アドバイザー・サービス)

FAS(ファイナンシャル・アドバイザー・サービス)とは、FA(ファイナンシャル・アドバイザー)が提供するM&Aの仲介サービスです。

そもそもFAとは金融機関で個人や法人に対しての資産運用や相続などの財務アドバイスを担当しており、M&A業界においては、M&Aの計画立案や、M&Aが成立した後のサポートなど上流から下流まで幅広く関わります。

FAは買い手または売り手のどちらか一方と契約を結び、契約を結んだ企業が最大限利益を享受できるようにM&Aをサポートすることが特徴です。

FASを提供する企業としては、[KPMG FAS]や[PwC FAS]などの大手会計事務所内に所属する企業が挙げられます。

③証券会社・銀行のIBD(投資銀行部門)

証券会社・銀行のIBD(Investment Banking Division)はM&Aを主に扱っている企業とは異なり、証券会社あるいは銀行が抱える部門の1つです。

IBDはFASと業務内容に大差はなく、[M&Aのための財務アドバイザリー]をおこないますが、大きく異なる点としてIBDは新株発行などの資金調達のための業務もおこなうことが可能です。

M&Aをおこなう大手証券会社・銀行として[ゴールドマン・サックス]や[野村證券]、3大メガバンクなどが挙げられます。

M&A業界の主な職種

ここでは、M&A業界に関わる職種を紹介します。

どのような職種があるかを理解して、仕事に対するイメージをつかみましょう。

M&Aコンサルタント

M&Aコンサルタントは、M&Aの一連の流れをサポート、管理することが役割であり、M&A仲介会社の核を担う職種です。

具体的におこなう業務としては、M&Aを検討する企業との相談や、弁護士、公認会計士などの専門家と協力し売り手企業企業の価値やリスクを評価するなどが挙げられます。

インサイドセールス

インサイドセールス職は、M&Aの機会を求める企業を見つけ出し、面会機会を作ることが役割です。

具体的には、M&Aコンサルタントと協力しながらDM、電話営業や、銀行や会計事務所などへの営業をおこない、M&Aをしたいと考える企業との面会機会を生み出します。

アナリティクス

アナリティクス職は、M&Aにおける分析、資料作成をすることが役割です。

例えば、売り手の持つ事業の評価分析や企業概要書などの、買い手企業がM&Aをおこなうか否かの判断材料を作成し、納得のいくM&Aができるようにサポートをします。

M&A業界の現状と業界動向

M&A業界に関連する日本経済の問題として、黒字状態で休廃業する企業の増加や中小企業の後継者不足などがあります。

こうした状態もあいまってか、2021年のM&Aの件数は過去最多となりました。

以下では近年M&A業界で注目されている3つの動向について紹介していきます。

中小企業の後継者不足

M&Aによって日本の経営層における後継者不足問題は解決に向かっています。

帝国データバンクによると全国の後継者不在率は2023年の調査時点で53.9%との結果でした。この数値は年々下がっており、逆にこの数値と反対に事業承継事例におけるM&Aの割合は増加傾向にあります。

例えば、アニメ映画作品で有名な『スタジオジブリ』は後継者問題で悩んでいた例の1つです。

日本テレビの子会社となることで経営を日本テレビに移し、その問題を解決し、スタジオジブリは制作業務に集中することができています。

若い後継者がなかなか見つからなかったり、有力な後継者が見つからなかったりする企業にとってM&Aは1つの解決策となっています。

参考:帝国データバンク/全国「後継者不在率」動向調査(2023年)

参考: スタジオジブリ/日本テレビによるスタジオジブリの株式取得に関するお知らせ

DX化の普及

近年企業はDX(デジタルトランスフォーメーション)を積極的に取り入れています。

しかし、ノウハウがない企業がDX化を進めるには多くの時間とお金、人材などが必要になるため大きな負担となります。

そこで注目されているのが、外部からIT人材を確保することでDX化を進めることです。

DX化を目的としたM&A事例の1つに2021年に実行された、楽天と日本郵政の資本・業務提携があります。

日本郵政の全国に広がる郵便ネットワークと楽天グループの多用なサービスが結びつくことでシナジーが生まれることが期待できます。

このように複数の事業を展開する企業がIT企業が抱える事業を確保するためにM&Aをおこなう場合もあるようです。

参考:楽天/日本郵政グループと楽天グループ、資本・業務提携に合意

経営の安定化・拡大のための業界再編

業界再編とは、分かりやすく言えば同じ業界内にある企業が買収・合併することです。

なぜこうした業界再編が起きるのかというと、生産性の向上や経営基盤を図っているためです。

また、同一の業界内でM&Aをおこなうことでこれまでにはなかった販路を獲得することができたり、一気通貫したサービスを提供できるようになることで効率をあげたりすることができます。

この目的に該当するM&A事例は2021年に実行されたココカラファインとマツモトキヨシの経営統合です。

コロナ禍の需要の減少によりマツモトキヨシは2021年3月期に業界6位まで売上高を落としてしまっていましたが、この2社の統合後、2021年5月時点で時価総額を一気に業界トップまで伸ばしました。

業界再編に関連するM&Aは現在でも活発におこなわれており、今後もさらに展開されていくと予想されています。

参考:東洋経済オンライン/ココカラ統合で大化け「マツキヨ流改革」のすごみ

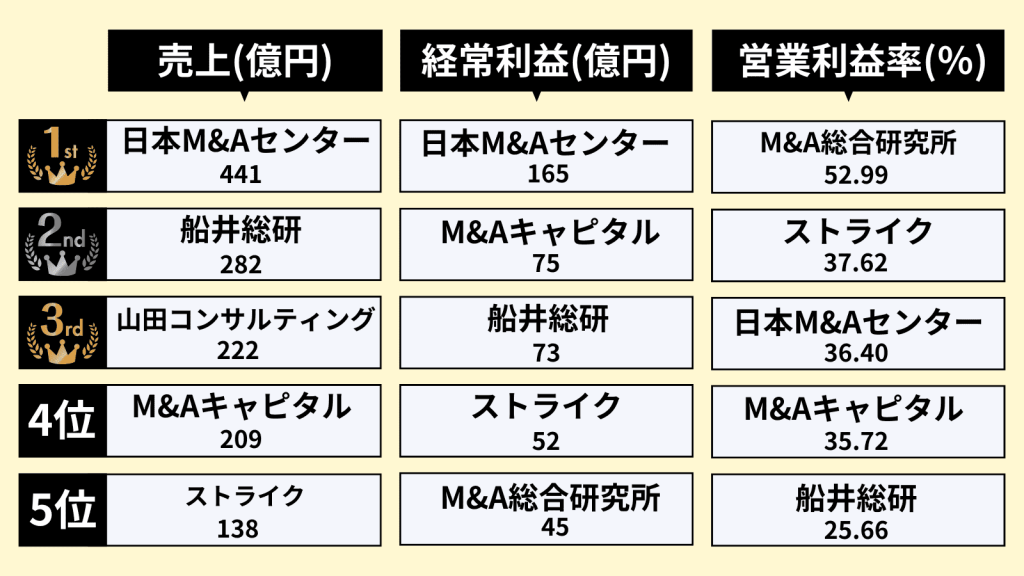

M&A業界の業績ランキング

*日本経済新聞|M&A仲介業、経営コンサルタント業をおこなっている企業のデータを抜粋し就職エージェントNeoが独自にランキングを作成(2024年6月時点での最新の財務データを使用)

売上については1位がM&Aセンター、2位が船井総研、3位が山田コンサルティング、経常利益は1位がM&Aセンター、2位がM&Aキャピタルパートナーズ、3位が船井総研です。

売上や利益、利益率をチェックした方が良い理由は、以下の2点です。

- 売上は企業の財務力を表しているから

- 利益、利益率は企業がおこなっているビジネスの成否を示しているから

売上は企業の財務力、ビジネスの規模を表しています。つまり売上が高い企業の方がおこなっているビジネスの規模が大きいということです。

またA社とB社が同じ利益の場合、売上が大きい企業の方が金融機関からの融資を受けやすいとされているため、売上を見ることで企業の資金調達力もチェックすることができます。

次に利益、利益率は企業がおこなっているビジネスの成否を示しています。そのビジネスによる付加価値がどれくらいあるかを測る指標です。

つまり利益がほとんど出ていなかったり、赤字だとビジネスに何らかの問題があるということになります。

ただし、このランキングだけでなく、成長率も大事であるため様々な財務諸表を活用して企業分析をしていくことが重要です。

M&A業界で求められる人物像

M&A業界で求められる人材とは、大きく分けて2つあり[学習・成長意欲の高い人]、[責任感の強い人]です。

まず、M&A業界、特にM&A仲介業では高い営業力、交渉力、調整力が求められます。加えてM&Aに関する財務知識も得る必要があるため、高い成長意欲を持って日々の業務に取り組める人がM&A業界では求められると考えられます。

次に、先ほどのM&A業界の動向でも触れたようにM&Aという行為は企業の不安や問題を解決するためにおこなうものであり、さらに1つひとつの仕事のスケールは大きくなります。

そのため「責任感をもって大きな仕事を成し遂げたい」と考える学生は、M&A業界において求められていると言えます。

このことからも、M&Aの業界で求められる人物像は以下のような特性を持った人物といえます。自己分析を通して、自分がM&A業界に向いているかを考えてみてください。

●成長意欲のある人

●責任感の強い人

M&A業界の志望動機の書き方

M&A業界の志望動機を書く際は「なぜM&A業界なのか」「なぜその会社なのか」をしっかりと深堀りしておくことが必要です。

“なぜM&A業界なのか”については、数ある業界の中でコンサル業界や金融業界などではなく、なぜM&A業界を選んだのかについてしっかりとした理由を準備しておく必要があります。

例えば「ビジネスの総合格闘技といわれるM&A業界で圧倒的に成長したい」「経営者と関われるM&Aの業務を通じて将来起業するための知見をためたい」といったM&A業界ならではの理由を述べましょう。

“なぜその企業なのか”については、志望する企業の特徴や業務形態などをきちんと調べて、他の企業と比較してみましょう。

M&A業界は企業によって細かな違いがあるため、説明会を受けた後に他の企業と比較してその企業ならではの強みや魅力を探しましょう。

M&A業界の志望動機例文

次に、M&A業界への志望動機の例文を紹介します。

選考を通過した先輩たちがどのような志望動機を書いたのか知り、より良い志望動機を書けるようにしましょう。

⇒自分の経験を織り混ぜることで、志望動機に具体性を持たせることができます。

引用:Unistyle/日本M&Aセンター本選考通過者ES(21卒)

⇒将来なりたい姿、達成したい目標が志望動機とうまく結びつけられています。

引用:Unistyle/日本M&Aセンター本選考通過者ES(23卒)

まとめ

本記事では、M&A業界について、M&Aの仕組みや業態から詳しく解説をしてきました。

選考を突破するためには、細かな企業理解が必須となります。自分が興味を持った企業に関しては、企業が発行している有価証券報告書や経営計画書を用いてさらに分析をしていきましょう。

また、本記事内で紹介した志望動機の書き方も是非参考にしてみて下さい。

就職エージェントneoを活用して効率よく就活をしよう!

- 「M&A業界を目指す志望動機とはどういう内容?」

- 「M&A業界で評価される志望動機を書くにはどうしたら良い…?」

- 「面接選考を突破して内定獲得したい!」

このように就活に関する悩みは人それぞれでしょう。

就職エージェントneoでは、専任のアドバイザーが個別面談を実施し、就活生1人ひとりの就活状況をお伺いした後に、状況にあったアドバイスの実施や希望や適性に合った企業の求人情報を紹介しています。

「選考を突破するために、自分の志望動機の何を改善したら良いかわからない…」など、少しでも不安がある人は是非就職エージェントneoをご利用ください。