- 建設コンサルタント業界は、道路・橋・ダム・空港といった公共施設の整備事業において、国や地方自治体などの事業主を専門的な立場でサポートする、非常に重要な業界である。

- 建設コンサルタントは、インフラの設計や調査を担当し、ゼネコンは実際の施工を担う。

- 建設コンサルタント業界が求める人物像は[課題解決に粘り強く取り組める人][周囲の人と協力できる人][社会や地域に貢献したい想いを持っている人]である。

[建設コンサルタント]と聞いても、具体的にどんな仕事か、イメージが持てない就活生も少なくないでしょう。また、「ゼネコンと何が違うの?」と疑問に思う就活生も多いかもしれません。

建設コンサルタントは、道路や橋、ダムといった私たちの生活に不可欠な社会インフラの整備事業において、国や地方自治体などの事業主(発注者)を、専門的な技術でサポートします。

具体的には、プロジェクト全体の調査・計画・設計といった、いわゆる[頭脳]の部分を担います。

この記事では、そんな建設コンサルタント業界の仕事内容やゼネコンとの違い、将来性、そして気になる年収ランキングまで、業界研究に必要な情報を網羅的に解説します。

建設コンサルタントとは?

建設コンサルタントとは、道路や橋、ダムといった私たちの生活に欠かせない社会インフラの整備事業において、市役所や国土交通省などの事業主(発注者)のパートナーとして、専門的な技術でプロジェクト全体を支える仕事です。

その役割は、大きく分けて2つあります。

1つ目は、プロジェクトの初期段階で、地質調査や環境調査などをおこない、安全で効率的なインフラの[設計図]を作成することです。

2つ目は、工事が始まった後に、その設計図通りに正しく工事が進んでいるかを、専門家の立場でチェックする[施工管理]です。

このように、建設コンサルタントは、インフラ整備の[計画・設計]から、工事の[管理]までを担う、社会貢献性が非常に高い専門職です。

建設コンサルタントの詳しい仕事内容は、以下の[【職種別】建設コンサルタントの仕事内容]で解説しているため、そちらもあわせてご確認ください。

建設コンサルタントとゼネコンの違い

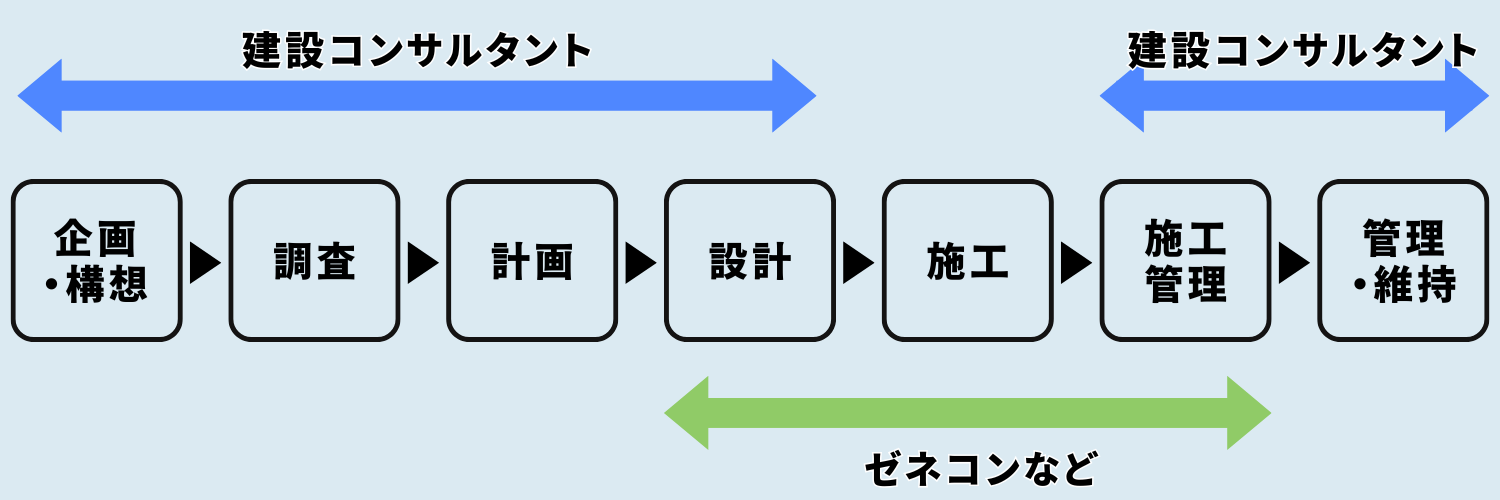

上記の図解は、建設コンサルタントとゼネコンの業務の流れを表したものになります。

上記の図解の通り、建設コンサルタントは施工以外の大部分を担うのに対して、ゼネコンなどは主に施工を中心とした役割を担っていることが分かります。

つまり、[設計・施工分離の原則]において[設計]を担っているのが建設コンサルタント、[施工]を担っているのがゼネコンというわけです。

それぞれの領域で代表的な企業は以下になります。

| 建設コンサルタント | 日本工営・建設技術研究所・オリエンタルコンサルタンツ |

|---|---|

| ゼネコン | 鹿島建設・清水建設・大成建設 |

建設コンサルタント:日本工営・建設技術研究所・オリエンタルコンサルタンツ

ゼネコン:鹿島建設・清水建設・大成建設

建設コンサルタント業界を理解する上では、設計を中心に活動する建設コンサルタントと、施工を担うゼネコンの違いを把握しておくことが大切です。ゼネコンの仕事内容や特徴については、下記の記事でも詳細に説明しているので、是非参考にしてみてください。

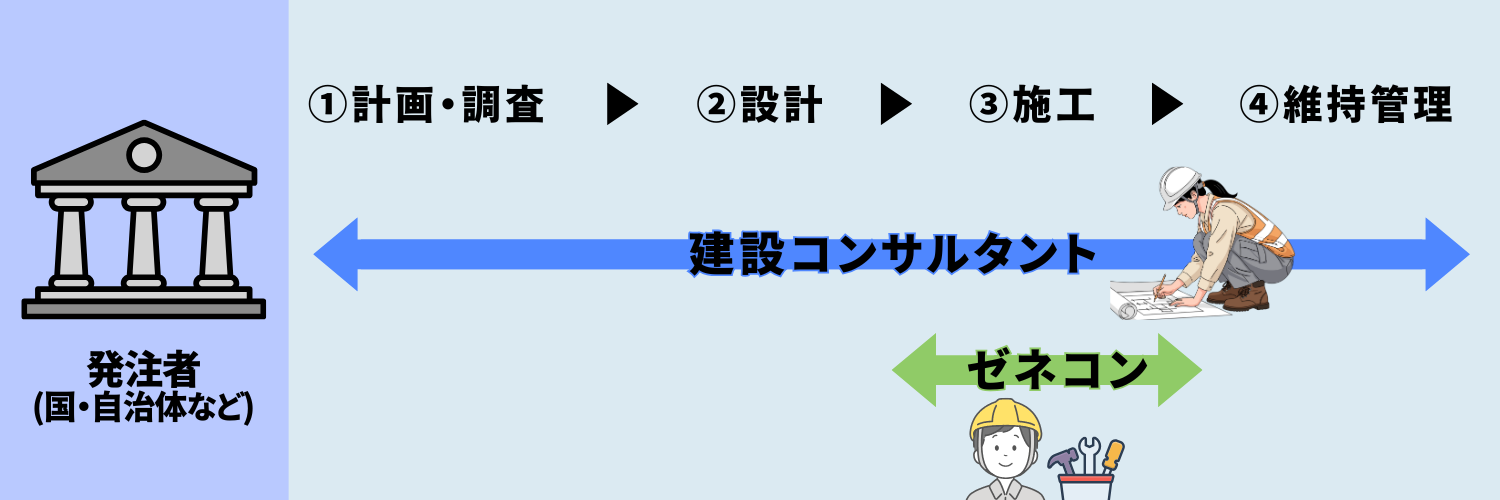

建設コンサルタントとゼネコンは、どちらも社会インフラ整備に欠かせない存在ですが、その役割は明確に分かれています。両社の違いを一言で言えば[設計する人]と[工事する人]です。

上記の図の通り、建設コンサルタントがインフラの[設計図]を描き、ゼネコンがその設計図をもとに[実際の工事]をおこないます。

日本では、公共事業の公平性を保つため、この[設計]と[施工(工事)]を別の会社がおこなうのが原則です(設計・施工分離の原則)。

このようにプロジェクトの頭脳として計画・設計を担うのが建設コンサルタント、手足となって工事をおこない実際に形にするのがゼネコン、と覚えておくと良いでしょう。

【職種別】建設コンサルタントの仕事内容

建設コンサルタントの仕事は、大きく[技術職]と[コンサルタント職(営業職)]に分けることができます。ここでは、それぞれの代表的な仕事内容を見ていきましょう。

技術職(設計・計量・調査)

インフラの計画・設計といった、プロジェクトの技術的な根幹を担う専門職です。具体的には以下のような業務をおこないます。

| 業務 | 内容 |

|---|---|

| 調査 | 現地の測量や、地質・水質などの調査 |

| 計画 | 調査結果を元に、インフラの基本的な計画を立案 |

| 設計 | 計画に基づき、構造物の詳細な設計図を作成 |

| 施工管理 | 工事が設計図通りに進んでいるかをチェック |

| 維持管理 | 完成したインフラの点検や、補修計画の策定 |

技術職は企業や業務によって資格が必要になる場合があり、建設コンサルタント業界の根幹を支える重要な職種です。

コンサルタント職(営業・企画)

コンサルタント職は、発注者である国や自治体のパートナーとして、プロジェクト全体を円滑に進める、いわば司令塔の役割です。具体的には以下のような業務をおこないます。

| 業務 | 内容 |

|---|---|

| 発注者との対話 | 課題や要望をヒアリングし、事業の方向性をすり合わせる |

| 計画立案 | プロジェクト全体のスケジュールや、予算を管理 |

| 各種調整業務 | 発注者と、設計・調査チームとの間の橋渡し役 |

プロジェクトによっては長期にわたり一貫して関わることも多いため、成果が形になるまで携わることができます。

建設コンサルタントで働く魅力

建設コンサルタントは、ゼネコンと比べて設計や計画の段階から幅広いプロジェクトにかかわることができる点が大きな魅力です。

道路や橋、上下水道、ダムといった社会インフラ整備に携わることで、社会の基盤づくりに貢献できるといったやりがいがあります。

また、コンサルタント職の説明でもお伝えしましたが、プロジェクトによっては設計や計画段階から施工後の維持管理まで長期間関わることが多いため、多様な経験を積みたい人に向いている仕事と言えるでしょう。

社会インフラを支える建設コンサルタントの仕事には、他の業界では得がたい、大きな魅力とやりがいがあります。ここでは、その代表的な魅力を3つの観点からご紹介します。

魅力①:プロジェクトの「最上流」から関わることができる

ゼネコンが主に[施工(工事)]を担うのに対し、建設コンサルタントは、それより前の[計画・調査・設計]といった、プロジェクトの最も上流の段階から関わることができます。

自分のアイデアや提案が、ゼロから形になっていく過程を見届けられるのは、この仕事ならではの大きな魅力です。

魅力②:社会の基盤を作る、高い「社会貢献性」

道路や橋、上下水道といった社会インフラは、私たちの生活や経済活動に欠かせないものです。

こうした社会の基盤づくりに、専門家として直接携わることができるため、「自分の仕事が、社会の役に立っている…!」という、非常に強いやりがいと誇りを感じることができます。

魅力③:長期的な視点で、多様な経験が積める

プロジェクトによっては、計画段階から、完成後の維持管理まで、数年、時には数十年という非常に長い期間にわたって関わることもあります。

1つのプロジェクトに長く、そして深く関わることで、幅広い知識と、多様な経験を積むことができるのも、この仕事の魅力の1つです。

建設コンサルタント業界の動向・将来性

ここでは建設コンサルタント業界の動向・将来性を紹介していきます。それぞれ以下のトピックスについて紹介しているので、確認しておきましょう。

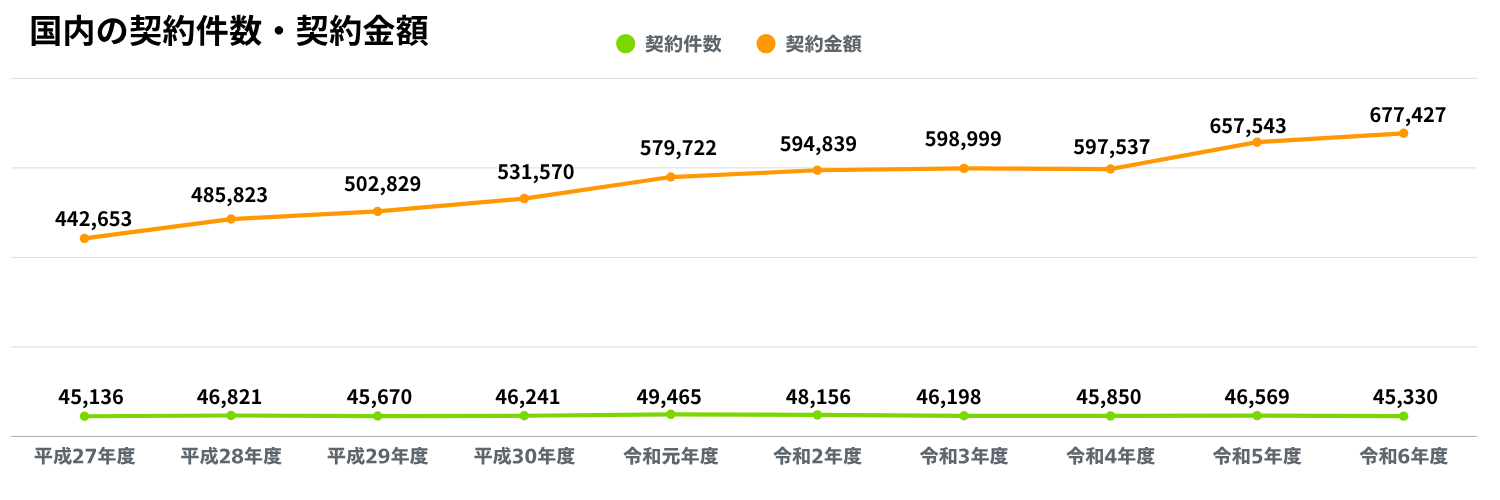

【市場動向】契約件数・契約金額は、安定して推移

まずは、建設コンサルタント業界の市場動向を、国土交通省のデータを元に見ていきましょう。

🔶国内市場:安定した需要と、単価の上昇

国内の契約件数は、過去10年近く、ほぼ横ばいで安定して推移しています。これは、インフラの維持管理や更新といった、常に一定の需要があるためです。

一方で、一件あたりの契約金額は、年々増加傾向にあります。これは、求められる技術の高度化などを背景に、建設コンサルタントの専門性や価値が高まっていることの表れと言えるでしょう。

参照元:建設関連業等の動態統計調査/建設コンサルタントより就職エージェントneoが独自に作成

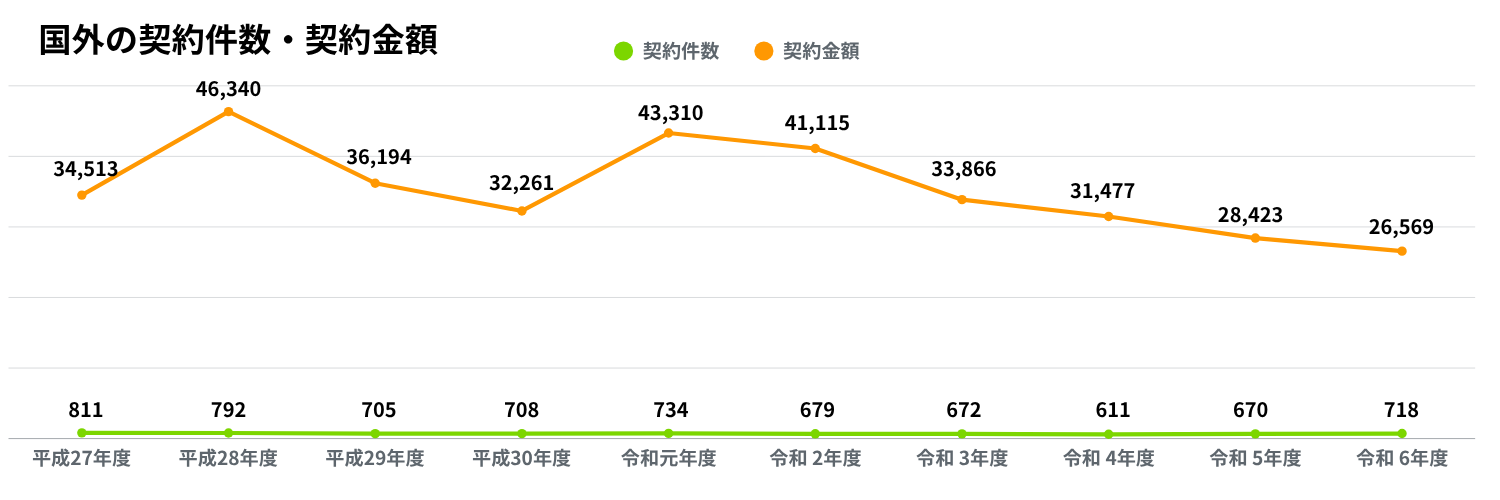

🔶国外市場:今後の成長が期待される領域

国外での契約件数・金額は、現状では国内に比べて少なく、近年は減少傾向にあります。

しかし、アジアやアフリカなどの新興国では、今後、大規模なインフラ整備が数多く計画されています。日本の高い技術力を持つ建設コンサルタントにとって、国外市場は、これからさらに大きく成長する可能性を秘めた、重要な領域です。

参照元:建設関連業等の動態統計調査/建設コンサルタントより就職エージェントneoが独自に作成

建物の老朽化・災害復旧需要の増加

建設コンサルタントの需要を考える上で、無視できないのが[インフラの老朽化]と[自然災害の激甚化]という日本社会が抱える2つの大きな課題です。

まず、高度経済成長期に作られた多くの道路や橋などが、現在、一斉に更新の時期を迎えています。建設コンサルタントは、これらの社会インフラの老朽化対策や長寿命化計画の立案を通じて、社会資本の安定運用に貢献しています。

それに加え、近年の日本は、地震や豪雨といった自然災害も深刻化しています。例えば、2024年の能登半島地震では、多くのライフラインが寸断され、その復旧計画の策定などで、建設コンサルタントが重要な役割を果たしました。

被災地を復旧するだけでなく、そもそも災害に強い街づくり(防災・減災)を計画することも、彼らの重要な使命です。

人材不足による労働環境の改善

建設コンサルタント業界は、「長時間労働になりがち」「若手の育成が追いついていない」といった課題も抱えており、業界全体の高齢化と人手不足が深刻化しています。

この状況を打開するため、国や業界団体が中心となり、労働環境の改善に向け、建設コンサルタンツ協会は[働き方改革推進特別本部]を設置しました。そこでは、以下のような具体的な取り組みが強力に推進されています。

- 完全週休2日の導入

- 深夜残業ゼロの実現

- その他、就業環境の改善

このように、業界全体で[働き方改革]に真剣に取り組むことで、若手社員が安心して働ける環境を整え、業界全体の人材確保と育成に繋げようとしています。

DX・AIなどの新技術導入による生産性向上

建設コンサルタント業界でも、DX(デジタルトランスフォーメーション)による生産性向上の動きが加速しています。その中心となっているのが、BIM/CIM(ビムシム)と呼ばれる、新しい3D設計手法です。

これは、これまで紙の[2D(平面)]で描かれていた設計図を、コンピュータ上で立体的な[3D(立体)]のモデルとして再現する技術です。

この3Dモデルを、プロジェクト関係者全員が共有することで、設計ミスや手戻りが劇的に減り、工期の短縮やコスト削減といった、大きな生産性向上に繋がっています。

また国土交通省は、2023年度から公共工事においてBIM/CIMの活用を原則義務化しており、これにより、今後さらにDX活用による生産性の向上が加速していくでしょう。

M&Aによる経営拡大

近年、多くの建設コンサルタント企業が、M&A(企業の合併・買収)を積極的に活用し、事業領域の拡大を急いでいます。

その背景には、公共事業の減少といった、従来のビジネスモデルだけでは生き残りが難しいという強い危機感があります。

この動きの代表例が、業界大手である[株式会社建設技術研究所]です。

同社は、ITやエネルギーといった、これまで専門外であった企業をM&Aでグループに迎え入れ、複数のインフラ領域を横断的に手掛ける[マルチインフラ企業]への進化を目指しています。

例えば、道路に自動運転対応のセンサーを設置することで、多機能な道路の実現を目指す取り組みが進められているようです。

参照:株式会社建設技術研究所/自社事業とM&Aで事業拡大し、培った技術で全インフラのカバーや海外展開を積極推進

今後の課題と、そこから生まれる新たなチャンス

もちろん、建設コンサルタント業界にも、今後の持続的な成長に向けた、いくつかの課題が存在します。しかし、見方を変えれば、これらの課題は、これから入社する若い世代にとっての、新しい[チャンス]とも言えるでしょう。

| 今後の課題 | そこから生まれる新たなチャンス |

|---|---|

| 新技術を使いこなせる、次世代人材の不足 | デジタル技術(DX, AIなど)を積極的に学び、活用できる人材には、若手のうちから大きく活躍できるチャンスがある。 |

| 環境・社会への貢献(SDGs)への対応) | 環境問題などの社会課題解決に貢献したい、という強い意志を持つ人材には、やりがいの大きな仕事が待っている。 |

| 海外市場の未開拓 | アジアやアフリカなどの成長市場で、インフラ整備という大きなプロジェクトに挑戦したい人材には、グローバルに活躍できる舞台が用意されている |

このように、業界が抱える課題の裏側には、常に新しいビジネスチャンスと、皆さんが未来で輝ける可能性が眠っています。

どんな企業がある?建設コンサルタントの大手企業5選

ここでは、建設コンサルタント業界の大手企業をご紹介します。

建設コンサルタント業界には、[5大建設コンサル]と呼ばれる大手企業があります。

5大建設コンサルとは業界の売上上位を占め、国内外で数多くのインフラプロジェクトを手がけている企業です。

就活生にとっては、安定性や将来性の高い企業群として注目されるため、業界研究をする際は、必ず押さえておきましょう。

日本工営株式会社

日本工営株式会社は、国内外で社会のインフラの計画・設計・施工管理を手掛ける総合建設コンサルタント企業で、特に上下水道・都市開発分野で高い技術力を持っています。

| 会社名 | 日本工営株式会社 |

|---|---|

| 設立年月日 | 1946年6月7日 |

| 初任給 | 244,000円(学部卒) |

| 賞与 | 年1回(7月) |

| 採用実績 |

【技術系総合職】 2025年(予定)135名、2024年 121名、2023年 113名、2022年 139名、2021年 155名 【事務系総合職】 2025年(予定)11名、2024年 12名、2023年 14名、2022年 10名、2021年 7名 |

| 平均勤続年数 | 14.2年(2023年6月時点) |

| 平均年間給与 | 600万以上(30歳平均年収) |

| 従業員数 | 1,963名(2024年6月30日時点) |

| 求める人物像 | 個人と個人、組織と組織、グループ会社や海外現地法人同士が国籍や性別、資本関係を超えて、お互いにリスペクトする対等な関係性を築ける精神を持っている人(ID&Eホールディングス株式会社 ) |

株式会社建設技術研究所

株式会社建設技術研究所は、道路や橋梁などの構造物の設計・技術研究を行う建設コンサルタント企業で、長年の経験に基づく精密な解析力が強みです。

| 会社名 | 株式会社建設技術研究所 |

|---|---|

| 設立年月日 | 1963年4月 |

| 初任給 | 大学・高専選考科卒 283,500円(2025年7月時点) 大学院卒 292,500円 |

| 賞与 | 3回(6月・12月・3月)8.8ヶ月(2024年度実績) |

| 採用実績 | 112名(2025年4月入社実績) |

| 平均勤続年数 | 12.4年(2024年12月31日時点) |

| 平均年間給与 | 9,952,061円(2024年12月31日時点) |

| 従業員数 | 2,297名(2025年4月1日時点) |

| 時間外労働 | あり(超過勤務(時間外)手当全額支給) |

| 求める人物像 | 目的を持って自ら道を見つけ出し、向上していこうとする主体性と、さまざまな状況やその変化に柔軟に対応でき、多くの関係者とコミュニケーションできる適応力、そして、自身の置かれた立場を認識し、チームの一員として役割を全うしようとする責任感を備えていること |

応用地質株式会社

応用地質株式会社は、地盤や地下資源の調査・解析を専門に行う地質調査・コンサルティング企業で、災害リスク評価や地盤改良の提案力に定評があります。

| 会社名 | 応用地質株式会社 |

|---|---|

| 設立年月日 | 1957年 (昭和32年) 5月2日 |

| 初任給 | 学部卒 初任給月給 237,000円 修士了 初任給月給 252,000円 博士了 初任給月給 267,000円(2023年4月時点) |

| 賞与 | 年2回 |

| 採用実績 | 2023卒51名 2024卒45名 2025卒30名 |

| 平均勤続年数 | 16.8年(2024年12月31日時点) |

| 平均年齢 | 45.2歳(2024年12月31日時点) |

| 平均年間給与 | 7,305,638円(2024年12月31日時点) |

| 従業員数 | 2,701名 (連結)、1,265名 (単体) (2024年12月31日現在) |

| 求める人物像 | 個々にビジョンとパッションを強く持つ人材 |

株式会社長大

株式会社長大は、橋梁や鉄道、トンネルなど大型インフラの設計に強みを持つ建設コンサルタント企業で、高度な構造設計技術と施工支援力が魅力です。

| 会社名 | 株式会社長大 |

|---|---|

| 設立年月日 | 1968年2月21日 |

| 初任給 | 2023年4月 初任給 大学院(修士):250,700円(若手社員支援手当一律10,000円含む) 大学/専攻科 :244,600円(若手社員支援手当一律10,000円含む) |

| 賞与 | 年2回(7月・10月)[2023年実績:4.5ヵ月] |

| 採用実績 | 22年46名 23年36名 24年48名 |

| 平均勤続年数 | 11.5年(2024年度) |

| 平均年齢 | 44歳 |

| 平均年間給与 | 793万円 |

| 従業員数 | 1026名(2025年6月30日現在) |

| 時間外労働 | 20.5時間(2024年度) |

| 有給取得平均 | 12.4日(消化率73.6%) |

株式会社オリエンタルコンサルタンツ

株式会社オリエンタルコンサルタンツは、国内外で交通・都市・環境分野のコンサルティングを手がける総合建設コンサルタント企業で、持続可能な都市開発や環境配慮型インフラに注力しています。

| 会社名 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ |

|---|---|

| 設立年月日 | 昭和32年12月24日 |

| 初任給 |

[総合一般職] 学卒・高専専攻卒:月額28万1000円(家族手当5万3000円(東京地域の独身世帯主の場合)含む) [一般職] 高専・短大卒:月額25万3000円(家族手当5万3000円(東京地域の独身世帯主の場合)含む) |

| 賞与 | 年3回 |

| 採用実績 | 23年64名 24年63名 25年64名 26年4月70名程度 |

| 平均勤続年数 | 9.7年(2024年度) |

| 平均年齢 | 42.3歳(2024年9月末時点 |

| 平均年間給与 | 20代543万円 30代672万円 40代860万円 |

| 従業員数 | 3,368名(2024年9月時点) |

| 時間外労働 | 新入社員の平均残業時間は21時間(2024年データ) |

| 有給取得平均 | 15日(2024年度) |

| 求める人物像 | リーダーシップを持っている人・協働ができる人・粘り強い人) |

建設コンサルタント業界が求める人物像はこんな人!

建設コンサルタント業界は、社会インフラの整備や維持管理を通じて人々の暮らしを支える役割を担っています。こうした重要な仕事を進めていくには、専門知識や技術だけでなく、仕事に向き合う姿勢や考え方も大切です。

ここでは、建設コンサルタント業界で特に求められる人物像を3つに絞って紹介します。

課題解決に粘り強く取り組める人

建設コンサルタントの仕事は、設計や調査だけでなく、地形や環境、法律などさまざまな条件が絡み合う複雑な問題に直面することがあります。そうした課題に対して、すぐに諦めるのではなく、粘り強く工夫を重ね、最適な解決策を見つけ出そうとする人が求められます。

周囲の人と協力できる人

建設コンサルタントは、行政や住民、建設会社などさまざまな関係者と協力しながら仕事を進める必要があります。そのため、様々な人と意見を交換しつつ、チームとして成果を出せる人が求められます。

社会や地域に貢献したい想いを持っている人

この業界では、社会や地域の安全・快適さを支える仕事に携わることが多くあります。そのため、「社会や地域の役に立ちたい」という強い使命感や貢献意欲を持つ人が求められます。

建設コンサルタントの業界の選考を通過する「志望動機」の書き方

建設コンサルタント業界の選考では、「なぜ業界を志望するのか」「なぜその企業なのか」を明確に伝えることが大切です。

「社会インフラに興味がある」といった漠然とした理由だけでは、他の就活生との差別化はできません。選考を通過する志望動機を作成する際は、次の3点を意識しましょう。

① 自分の「原体験」と、業界を結びつける

まず、「なぜ、自分は社会インフラ・建設コンサルタント業界に興味を持ったのか」その理由を、原体験(きっかけとなった経験)を具体的に語りましょう。

例えば、「通学で毎日使っていた橋が、実は〇〇という技術で作られていると知り、インフラの奥深さに感動した」といった、あなただけのストーリーが、志望動機に説得力を与えます。

② 自分の「強み」と、企業を結びつける

次に、その企業が持つ独自の強み(例:災害に強い技術、海外での実績など)と、あなた自身の強み(例:粘り強さ、分析力など)を結びつけます。

「貴社の〇〇という強みは、私が△△で培った粘り強さを、最も活かせるフィールドだと考えました」といったイメージです。

③ 自分の「未来」と、企業の未来を結びつける

最後に、入社後にあなたが成し遂げたいことと、企業が目指している未来を重ね合わせます。

「貴社が挑戦している〇〇という新しい分野で、私も専門性を高め、将来的には△△という形で貢献したいです」と語ることで、あなたの熱意と将来性をアピールすることができるでしょう。

引用:unistyle/【内定】エントリーシート(地盤)(技術職)

【2025年最新】建設コンサルタント業界の売上高ランキング

ここでは、日経コンストラクションが発表している建設コンサルタント会社ランキングを参考に作成された売上高ランキング(※)を紹介します。

売上高とは、企業が商品やサービスを提供し、顧客から受け取った販売額の合計を指します。これは企業の[規模感]や[成長性]を示す、最も基本的な指標の1つです。

売上高を見る際は、『毎年着実に売上高が伸びている(増収している)』かどうかを確認しましょう。加えて、その企業が属する業界全体の成長率と比較して、企業の売上成長率が上回っているかを見ると、市場内での競争力を判断することができます。

| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) |

|---|---|---|

| 1位 | 日本工営 | 610億 5,800万円 |

| 2位 | パシフィックコンサルタンツ | 512億 1,800万円 |

| 3位 | 建設技術研究所 | 486億 9,600万円 |

| 4位 | オリエンタルコンサルタンツ | 304億 3,800万円 |

| 5位 | オリエンタルコンサルタンツグローバル | 288億 8,400万円 |

| 6位 | エイト日本技術開発 | 236億 4,100万円 |

| 7位 | 八千代エンジニヤリング | 233億 2,900万円 |

| 8位 | いであ | 215億 2,100万円 |

| 9位 | 日水コン | 196億 5,200万円 |

| 10位 | 長大 | 188億 3,600万円 |

※参考:PRIDE(Zenken株式会社)/建設コンサルタント会社ランキング

建設コンサルタント業界に関するよくある質問

ここでは、建設コンサルタント業界でよくある質問を解説します。

建設コンサルタント業界の将来性はどうでしょうか?

建設コンサルタント業界は、社会インフラの維持・更新や災害対策の需要が続くため、「安定した将来性がある」と言えるでしょう。近年、特に以下の分野で業務の幅が広がっています。

- 老朽化した道路や橋梁の補修

- 都市開発

- 海外プロジェクトへの参入

さらに、環境に配慮したインフラ設計やDX(デジタルトランスフォーメーション)の導入が進むことで、専門知識を持つ技術者のニーズは高まる傾向にあります。

就活生は、技術力だけでなく柔軟な発想力や海外対応力を身につけると、将来の活躍の幅が広がるでしょう。

「建設コンサルタントはやめとけ」と言われているのはなぜ?

「建設コンサルタントはやめとけ」と言われる理由には、主に以下の3点があります。

1.業務の負荷が大きい

・工期や調査スケジュールに合わせて残業が発生することがある

・ミスが許されないインフラ案件が多く、プレッシャーを感じやすい

2.給与の伸びが緩やか

・年齢や勤続年数に応じて昇給するため、給与の増加ペースは穏やか

3.責任の重いプロジェクトが多い

・社会や地域の安全に直結する案件が多く、注意力や計画性が求められる

とはいえ、専門性や技術力を身につけられる点は大きな魅力です。自分のキャリアやライフスタイルに合うかをしっかり見極めることが大切です。

建設コンサルタント業界の中で年収が高い企業はどこ?

建設コンサルタント業界では、総合建設コンサルタントや大手企業ほど年収が高い傾向にあります。これは、総合建設コンサルタントや大手企業ほど、大規模案件や海外案件を手がける機会が多く、技術者の評価制度が整っているためです。

具体的には以下のような企業が挙げられます。

- 日本工営株式会社

大規模インフラ案件を多数受注し、平均年収が高水準 - 株式会社長大

橋梁や鉄道など大型プロジェクトを手がけ、技術者の評価制度が充実 - 株式会社オリエンタルコンサルタンツ

海外案件も多く、経験に応じた報酬が得られる

年収は企業規模や業務内容、技術者の経験年数で変わるため、就活生は採用情報や社員インタビューを参考にすると理解が深まるでしょう。

建設コンサルタント業界の繁忙期はいつですか?

建設コンサルタント業界は、年度末や年度初めに繁忙期を迎えることが多いです。

具体的には以下の時期に業務量が多くなる傾向があります。

- 年度末(2~3月)

公共事業の報告書作成、工期調整、年度内契約の締結 - 夏季・冬季の工事前後

現場調査や設計計画の作成

一方で、プロジェクトの種類や企業規模によって繁忙期は変動します。インターンに参加したり社員の声をチェックしたりすると、より実情がつかめるでしょう。

就職エージェントneoを活用して建設コンサルタント業界に就職しよう!

今回は建設コンサルタント業界について説明してきました。

建設コンサルタント業界は[設計・施工分離の原則]に従って業務がおこなわれ、コンサルティングをおこなう[建設コンサルティング企業]と主に施工管理をおこなう[ゼネコン企業]に分かれています。

また、建設コンサルタント業界ではM&Aや海外進出などの動きも見られますので、以上のような建設コンサルタント業界の概要や動向をきちんと把握してから選考に進みましょう。

就職エージェントneoでは、専任のアドバイザーが個別面談を実施し、就活生一人ひとりの就活状況をお伺いした後に、状況にあったアドバイスの実施や希望や適正に合った企業の求人情報を紹介しています。

「建設コンサルタント業界の選考を突破するために、ES作成のアドバイスがほしい!」「自分の希望・適正に合う企業が知りたい…」など、少しでも就活に不安がある方はぜひ就職エージェントneoをご利用ください。