従来、カフェは、1人で落ち着いて読書をする場所やコミュニケーションの場など、いわゆる娯楽の一環として利用する人が多くいました。

しかし、2020年から猛威を振るう新型コロナウイルスの感染拡大によって、人々がカフェに求めるものは変化しています。

リモートワークが推奨されたことで、カフェを「第2のオフィス」として利用する人が増えました。それに伴い、無料wi-fiやコンセントを完備しているお店への需要が増加しています。

また、深刻化する地球温暖化を踏まえて、各社は使い捨てカップの削減やマイタンブラー・ボトルの利用を推奨するなど、環境に配慮した取り組みがカフェ業界において広がりを見せています。

本記事では、カフェ業界の動向や仕組みについて紹介するだけでなく「具体的な業務内容は?」「どのくらい忙しいの?」という人に向けて、カフェ業界のキャリア、資格、自己PRの書き方についてわかりやすく解説していきます。

またカフェ業界の売上や利益、年収、従業員数、勤続年数をランキングで紹介しています。ビジネス規模や働きやすさ等がわかるので、確認してみましょう。

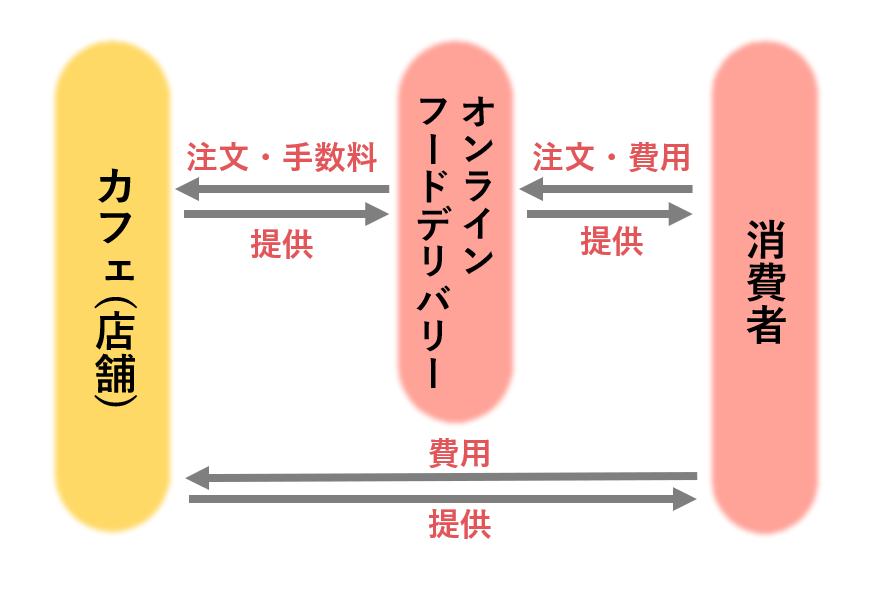

カフェ業界の仕組み

カフェ業界はお店から直接消費者に商品を販売するビジネスモデルが一般的です。

しかし、最近では「Uber Eats」や「出前館」などのオンライン注文・配達プラットフォームが普及したことにより、それらのプラットフォームを介して消費者のもとに届けられるビジネスモデルが増えてきました。

これは、コロナ禍で外出・外食を控える人が増え、それに伴い自宅で外食が楽しめる「デリバリー」への需要が高まったからです。

カフェ業界の職種

カフェ業界と聞くと、「店舗スタッフ」を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか?しかし、商品開発や店舗開発、営業やマーケティングなど仕事内容は多岐に渡ります。以下では、カフェ業界の主な職種を簡単に紹介します。

なお、企業によって職種の種類や数が異なるため、新卒採用ページなどで各社の職種を調べてみましょう。(以下ではスターバックスコーヒージャパンHDを参考にしています)

営業

全国の店舗運営・管理を行っています。また、新規顧客の獲得を目的として、コンビニなどに営業をかけ、店舗以外で自社商品を販売することで消費者との接点を増やすことも仕事の一つです。

店舗開発

新規店舗の開発、設計・出材案、建設・設計監理に加えて、既存店舗の改装や設備・機器管理などが主な仕事です。

事業開発

文字通り「新しい事業を開発すること」が主な仕事です。企業を成長させることを目的として、企業価値を向上させる長期的な新規事業の立案・開発を行います。

商品開発

マーケティングによって得た顧客のニーズを基に、店内で販売するドリンクやフード、コーヒー豆やタンブラーなどのグッズ類商品の企画開発を行います。

マーケティング

人々のニーズを満たす商品やサービスを効率的に提供するために、世間のニーズや流行を調査する仕事です。また、プロモーション企画の開発やWebなどのメディアの企画・運用も仕事の1つです。

デジタル戦略

アプリ開発やモバイルオーダー&ペイ、デリバリーといった各種デジタルサービスの開発、CRM(※)などを通じてデジタル領域のサービス強化を行っています。

※CRMとはCustomer Relationship Managementの略称で「顧客との関係を管理」することを意味します。

参照元: スターバックス新卒採用ページ

カフェ業界の動向

ここではカフェ業界の動向を3点紹介していきます。それぞれ以下のトピックスについて紹介しているので、確認しておきましょう。

・売上高の推移

・販売方法の変化

・セカンドオフィスとしての需要増加

■異業種からの参入に伴う価格競争

■環境に配慮する取り組み

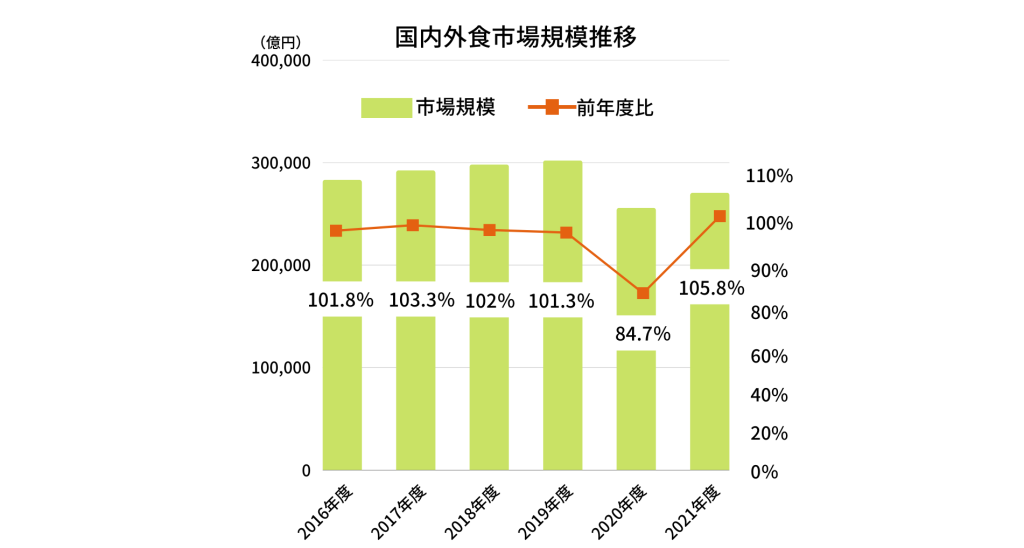

まず動向を学ぶ前にカフェ業界について数字で見てみましょう。新型コロナウイルスの感染拡大によって売上高は大幅に減少しましたが、2021年には外出への規制が緩和され、仕事や作業を行うスペースとして利用する人が増えました。それによって売上高・市場規模ともに若干回復しています。

コロナ禍におけるカフェ業界

以下では、2020年から猛威を振るう新型コロナウイルスの感染が拡大した日本において、カフェ業界はどのように変化したのかを簡単に紹介します。

■売上高の推移

以下はカフェ業界を含む「国内外食市場」の市場規模推移を表したグラフです。2016年から2019年まではプラスの成長を続けていましたが、新型コロナウイルスの感染拡大が始まった2020年からは、外食業界全体の市場規模が縮小しています。

これは、新型コロナウイルス感染拡大で店舗休業や営業時間の短縮が迫られ、消費者の外食に対する意欲が減退しているからだと考えられます。

しかし、新型コロナウイルスのワクチンが普及し、コロナ禍以前の生活が徐々に戻りつつある現時点では、売上が回復しています。 実際に、2021年の市場規模は増加に転じました。

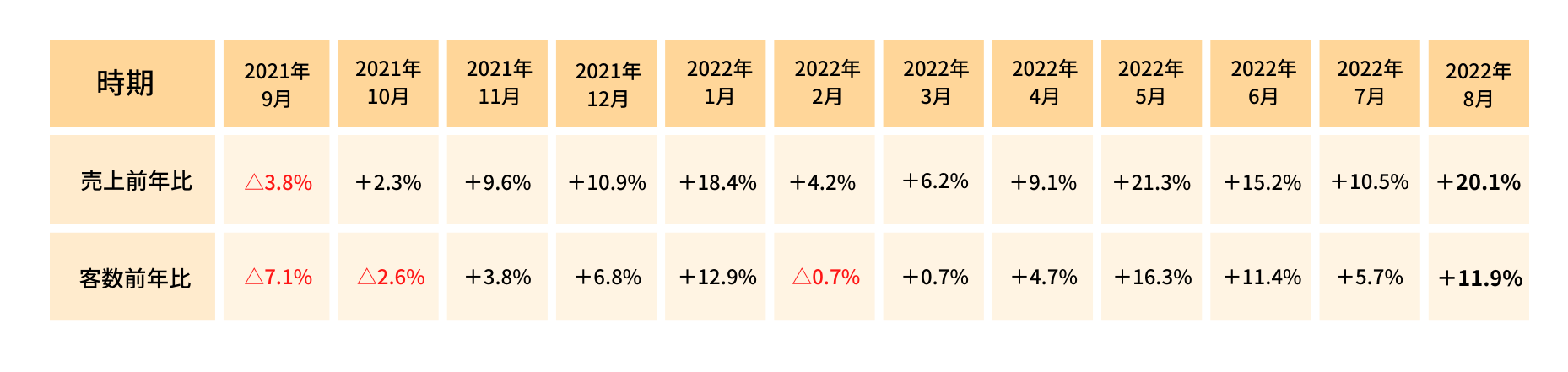

外食市場の一つであるカフェ業界も回復傾向にあります。以下のグラフはドトールコーヒーの有価証券報告書を基に売上高の伸び率を表したものになります。

緊急事態宣言やまん延防止措置などの発令によって所々減少している月はありますが、全体的に回復傾向にあるのが分かります。

以下では、コロナ禍におけるカフェ業界についてより詳しくご紹介します。

■販売方法と場所の変化

上記で説明した通り、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて外出を自粛する人が増え、カフェを含む飲食店は大きな打撃を受けました。

新型コロナウイルスの感染拡大が少しずつ落ち着いてきた2021年~2022年においても、ソーシャルディスタンスの確保、マスクの着用が推奨されています。

そこで、カフェやファストフード店では「モバイルオーダー」が多く導入され、広く普及しました。他にも、タッチパネルを使って注文するなどのいわゆる「非接触型」のオーダーが現在でも多く使われています。これは、お客様が自分自身でオーダーをするという形であるため、感染防止対策に加えて大幅な人件費カットにつながりました。

また、各社は店舗以外での商品販売にも力を入れています。

例えば、自社商品を「ペットボトル」や「チルドカップ」という形で商品化し、全国のコンビニエンスストアなどで販売しています。

このように、サービスの提供方法やサービスの形自体を変えて消費者に提供することで、コロナ禍での生き残りをかけています。

■セカンドオフィスとしての需要増加

繰り返しになりますが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、オフィスに出社せずに仕事をするいわゆる「リモートワーク」が強く推奨されました。

そこで、家ではなく外で作業をしたいという人々の「セカンドオフィス」となったのがカフェでした。作業場として利用する人が増えたことを踏まえて、各社は無料Wi-fiやコンセント完備など「作業しやすい環境作り」に力を入れています。

また、リモートワークが解消されつつある現在でも「リモート会議」は、会議の新しい形として多くの会社で行われるようになりました。最近では、リモート会議に参加したい人向けの個室カフェもオープンしています。

異業種からの参入に伴う価格競争

飲食店の中でも、カフェや喫茶店は一番新規参入がしやすい業種と言われています。なぜなら、独立開業がしやすく、また粗利益(※)も高いからです。

そのため、最近では異業種からのカフェ事業参入が増えています。例えば、マクドナルでは「マックカフェ(Mc Cafe)」を運営しており、同じ店舗でバーガーとカフェの商品を一緒に購入することができます。

また、コンビニエンスストアで提供されるコーヒーは、Sサイズ100円と安いにもかかわらず、豆や抽出方法にこだわったクオリティの高いコーヒーが楽しめると人気が高い商品です。

他にも、はま寿司やスシローなどの回転ずしチェーン店ではSサイズ150円~とコンビニより少し高いですが、ドトールなどのカフェ専門店よりも低価格でコーヒーを提供しています。

このように、カフェ事業は異業種からの参入が多く、また、カフェ専門店よりも低価格販売を売りにしています。の提供を強みそれに伴い、カフェ業界全体の価格競争が激化しているのが現状です。

しかし、スターバックスコーヒーやドトールなどは、価格競争よりもメニューの豊富さやクオリティの高さ、カフェという「空間」の提供に力を入れて新規参入者との差別化を計っています。

(※)粗利益(売上総利益)とは、会社が1年でどれくらい利益を出したかを表すもので、売上高から売上原価を差し引いたものを指します。

環境に配慮する取り組み

地球温暖化に伴う気候変動の影響により栽培地が減少してしまい、将来コーヒーを気軽に飲めなくなる、いわゆる「コーヒー2050年問題」が注目を集めています。

深刻な地球温暖化とそれに伴う気候変動は農作物であるコーヒーの生産に大きな影響を及ぼしています。地球温暖化の問題は単に温度の上昇に加えて降雨量の減少など、気候に様々な変化を引き起こし、コーヒーはこうした気候変動に影響を受けやすく、良質なコーヒーの生産が困難となってきているのが現状です。

そこで、各社は様々な取り組みを積極的に行っています。

以下では大手カフェチェーン店の中でも、特に環境対策を行っている4社の取り組みを紹介します。

・使い捨てカップの削減、プラスチックストローを廃止

・廃棄物を減らすために閉店3時間前を目処にフードを20%オフで提供

・植物由来のメニューを販売

【ドトール】

・サステナブル食材の導入(代替食品を使用した商品の販売)

・食品ロス削減対策

・廃油をリサイクル

・店内飲食の陶磁器・グラス提供

・省エネ対策

【タリーズ】

・リプレイス&リユース

・リデュース

・プラスチック使用削減

・閉店2時間前をめどに20%オフで提供

・マイタンブラー、マグカップ利用の推奨としてドリンクを30円引き

【PRONTO】

・コーヒー豆のリサイクル、リユース

・壁面緑化システムを導入し、CO2の吸収を推進(一部店舗で実施)

カフェ業界の動向を知ることは選考を突破するために必要です。

そのため「志望業界についてもっと知りたい」「選考の通過率を上げたい」という方は、ぜひ就職エージェントneoを利用してみてください。

健康を意識した商品開発の活発化

近年、人々の健康意識が高まっていることを踏まえて、糖質オフ、カロリーオフ、低アレルゲン、合成添加物未使用など、健康に配慮したメニューを継続的に投入し「健康志向」を強く打ち出す企業が増えています。

例えば、低アレルゲン食材(卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生などを使わない)を使用した料理の提供や、血糖値の上昇を抑制するサラシノール配合商品、血圧低下をサポートするGABA配合商品などの導入などが挙げられます。

また、ビーガンやベジタリアン、ムスリム※などに対応したメニューを開発するなどフードバリアフリー(食事に制限のある人々も楽しめる食の多様化)への対応に取り組むなど、商品開発の多様化が進められています。

※ムスリムとはイスラム教を信仰しているイスラム教徒のことです。

カフェ業界に関する資格

カフェ業界に就職するにあたって取得しなければならない資格はありません。しかし、カフェ業界で役立つ資格を持っていることは就活の際に大きなアドバンテージとなるでしょう。以下ではカフェ業界に関連する資格を紹介します。

JBAバリスタライセンス

「JBAバリスタ ライセンス」は日本バリスタ協会が認定する資格で、プロのバリスタ(※)であることを認定します。JBAバリスタ ライセンスはレベル1~3まであり、レベル3が最高難度です。この資格を受講するためには協会が指定するスクールが開校する講座を受講しなければなりません。

(※) バリスタとはコーヒーに関する知識と技術を持ち、喫茶店やカフェ等でお客様からの注文を受けて、エスプレッソをはじめとするコーヒーを淹れる職業を指します。

UCCドリップマスター

「UCCドリップマスター」は、上島珈琲(UCC)監修の「UCC匠の珈琲講座」を受講後、添削課題を提出し、一定の基準をクリアすることで認定されます。通信講座でおなじみの「生涯学習のユーキャン」で開講されているため、他よりも比較的取りやすい資格となっています。

コーヒーインストラクター

全日本コーヒー商工組合連合会が主催する検定で、コーヒーの正しい知識の普及と技術の向上を目的として立ち上げられました。

基本的なコーヒーの知識やコーヒー豆の鑑定技術の習得を目指す2級と、プロとして必要な専門知識と鑑定技術の習得を目指す1級があります。講習会で学科・実技を学んだあと、検定試験に合格すると認定を受けられます。

コーヒーマイスター

「コーヒーマイスター」とはコーヒーに対するより深い知識と基本技術の習得をベースとして、お客様に豊かなコーヒー生活が提案できるプロのコーヒーサービスマンを指します。日本スペシャルティコーヒー協会が主催する試験で、認定講座を修了して試験に合格しなければなりません。

カフェ業界における働き方

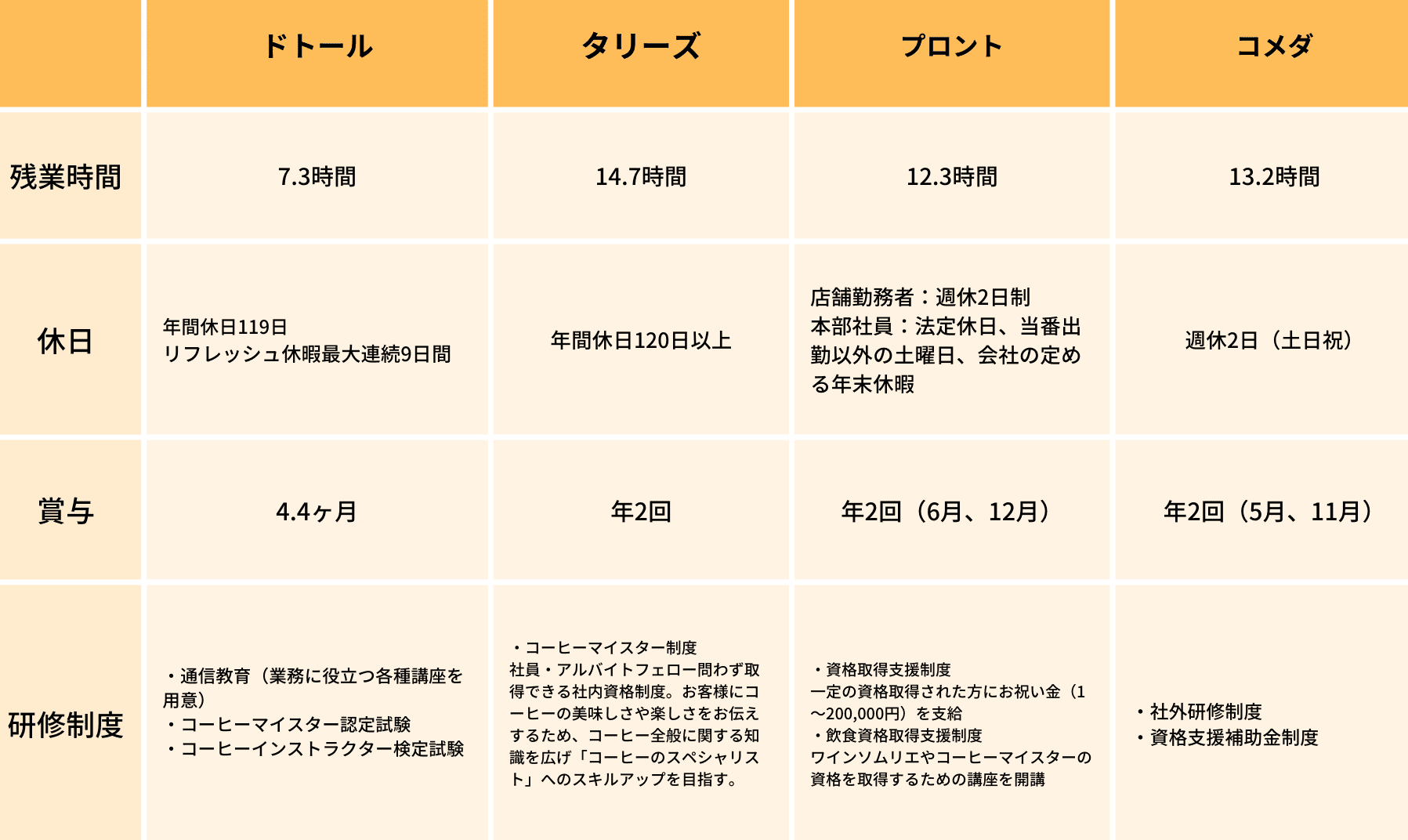

以下では各社の労働環境から「カフェ業界における働き方」を紹介します。自分がカフェ業界に就職した際に「ライフワークバランスの取れた働き方ができるのか」などを考えてみましょう。

また、最後には各社の採用情報も紹介しているので是非参考にしてください。

※以下はマイナビ・リクナビ2023年~2024年の各社ページや各社の新卒採用ページを参照しています。

各社の労働環境

カフェ業界の大手4社の「残業時間」「休日」「賞与」「研修制度」をまとめた表になります。より詳しい情報は各社の新卒採用ページにも掲載されているため、確認しておきましょう。

マイナビ2024 タリーズコーヒー

マイナビ2024 コメダ

マイナビ2024 ドトール

マイナビ2024 PRONTO

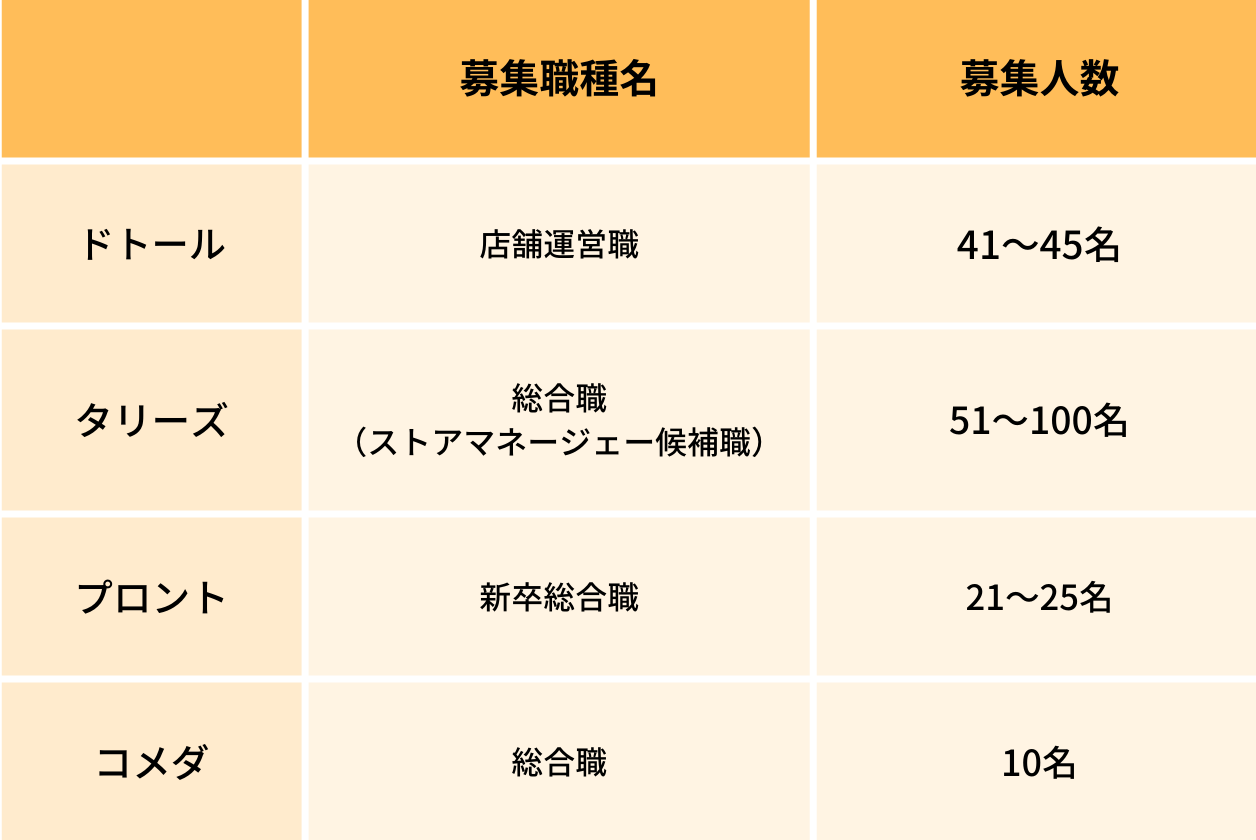

カフェ業界の採用情報

ここでは、カフェ業界大手4社が募集している職種と応募人数をまとめて紹介します。これらの情報は就職難易度を把握することにも繋がるため、必ず各社の採用情報を調べておきましょう。

マイナビ2024 タリーズコーヒー

マイナビ2024 コメダ

マイナビ2024 ドトール

マイナビ2024 PRONTO

カフェ業界の志望動機の書き方

カフェ業界の志望動機を書く際は「なぜカフェ業界なのか」「なぜその会社なのか」をしっかりと深堀りしておくことが必要です。

具体的には自分が将来何を成し遂げたいのか、例えば「単にコーヒーを飲む場所としてではなく、1人で落ち着ける空間でもあり、また誰かと時間を共有できる空間でもあるようなカフェ作りに貢献したい」などといったカフェ業界ならではの理由を述べるようにしましょう。

“なぜその会社なのか”については、他の企業ではなくその企業でなければいけない理由を伝えます。

例えば、スターバックスは10年後のビジョンとして「環境や地域社会にコミットし、お客様も、働くパートナーも多様性を感じられる組織」を掲げています。

発売されるたびに話題となる「47 JIMOTO フラペチーノ」はその想いを形にした一例であり、それらは地元の社員によって考えられています。

ビジョンをすぐに形にする行動力や、勤務地関係なく活躍できる場が設けられているという点もスターバックスの強みと言えるでしょう。

企業ごとの特徴や強みを把握した上で、志望企業を決めるようにしましょう。

カフェ業界の求める人物像

店舗スタッフとして働く場合、接客をメインに行う仕事のため、大前提コミュニケーション能力が必要です。また、グローバル化が進み外国籍のお客様も増えてきているため、基本的な英語力などがあればアドバンテージになるでしょう。

新たな商品やサービスの開発を行う場合には、世の中のトレンドや消費者の声をキャッチアップし正確に読み解く情報収集力やトレンド力が必要となります。

カフェ業界もサービス業であるため、やはり誰かのために行動することに誇りや歓びを感じられる人も業界が求める人物像の1つでしょう。そして、ほとんどの仕事は1人でではなくチームで行うため、チームで成果を上げることが楽しいと感じることも大切です。

カフェ業界の求める人物像について学んだら次は自己PRの書き方を学んでいきましょう。

自己PRの基本的な書き方

自己PRを書く際は基本的に「強み⇨エピソード⇨結果・学んだこと⇨入社後どう活躍できるか」の順番で書きます。

(1)結論

自己PRを書く際は最初に「私は○○することができます」といったように自分の長所を端的に述べます。最初に結論を述べ面接官に今から何の話をするのか伝えることで、聞き手側も話が入りやすくなります。

そのため、自己PRをする際は結論として、まず長所を伝えるようにしましょう。

(2)エピソード

長所を伝えたら、実際にその長所があることを証明できるエピソードを交えます。

ここではできるだけ具体的なエピソードを伝えるために、その出来事の中で生じた課題・目標や、その課題・目標に対してどのような行動をとったのかについてまで書くようにしましょう。

また企業は、課題・目標やそれに対する行動を通してその人の人柄や価値観を判断しているため、なぜその課題・目標に取り組もうと思ったのか、なぜそのような行動をとったのかについて、しっかりと見つめ直しておいてください。

(3)結果・学んだこと

エピソードの次は、自分がとった行動によってどのような結果になったかについても書きましょう。

結果を書く際は、定量的に表すことを意識してください。

例えば「〇〇というアイディアを出し実践したところ、売上を40%上げることができた」など数字を用いてアピールした方が相手に伝わりやすいです。

また、この経験を通して何を学んだのかについても書きます。

面接官はその人の学びからも価値観や人柄を判断しています。価値観や人柄はその学生を採用するかどうかの大きなポイントとなるため、自分がどういった人なのか、いかにその企業に必要な人材であるのかをアピールするようにしましょう。

(4)入社後どう活躍できるか

企業は採用活動を通して、自社に貢献してくれる人材を求めています。つまり、面接官にこの学生は「自社で活躍する素養がある」と思わせるのが大事です。

そこで自己PRをする際は、最後に今伝えてきた長所をどのように志望企業の業務に活かしていくかまで伝えるようにしてください。

そのためには企業が求める人物像を把握する必要があります。業界研究・企業研究を通してどのような強みをアピールするのか考えておきましょう。

より詳しい自己PRの書き方について知りたいという方は以下の記事を参考にしてください。

カフェ業界ランキング

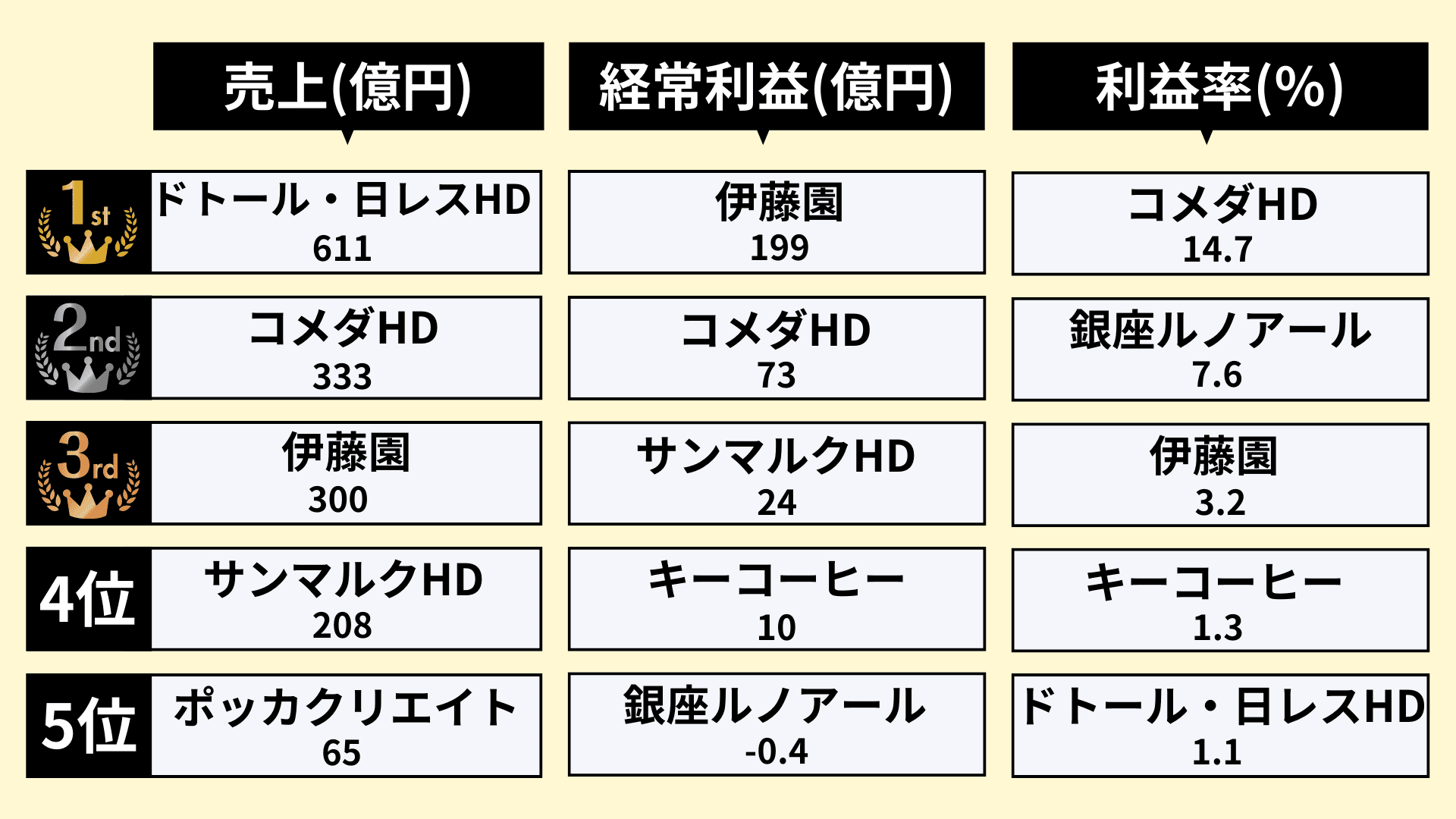

ここではカフェ業界のランキングを「業績」と「社内環境」に分けて紹介します。

カフェ業界の業績ランキング

売上については1位がドトール・日レスHD、2位がコメダHD、3位が伊藤園、経常利益は1位が伊藤園、2位がコメダHD、3位がサンマルクです。

新規顧客を獲得するために時代やトレンドの変化に柔軟かつスピーディーに対応できる商品開発力を持つ企業が比較的上位にきています。

売上や利益、利益率をチェックした方が良い理由は、以下の2点です。

- 売上は企業の財務力を表しているから

- 利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しているから

売上は企業の財務力、ビジネスの規模を表しています。つまり売上が高い企業の方が行っているビジネスの規模が大きいということです。

またA社とB社が同じ利益の場合、売上が大きい企業の方が金融機関からの融資を受けやすいとされているため、売上を見ることで企業の資金調達力もチェックすることができます。

次に利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しています。そのビジネスによる付加価値がどれくらいあるかを測る指標です。

つまり利益がほとんど出ていなかったり、赤字だとビジネスに何らかの問題があるということになります。

ただし、このランキングだけでなく、成長率も大事であるため各企業の過去についても振り返っていきましょう。

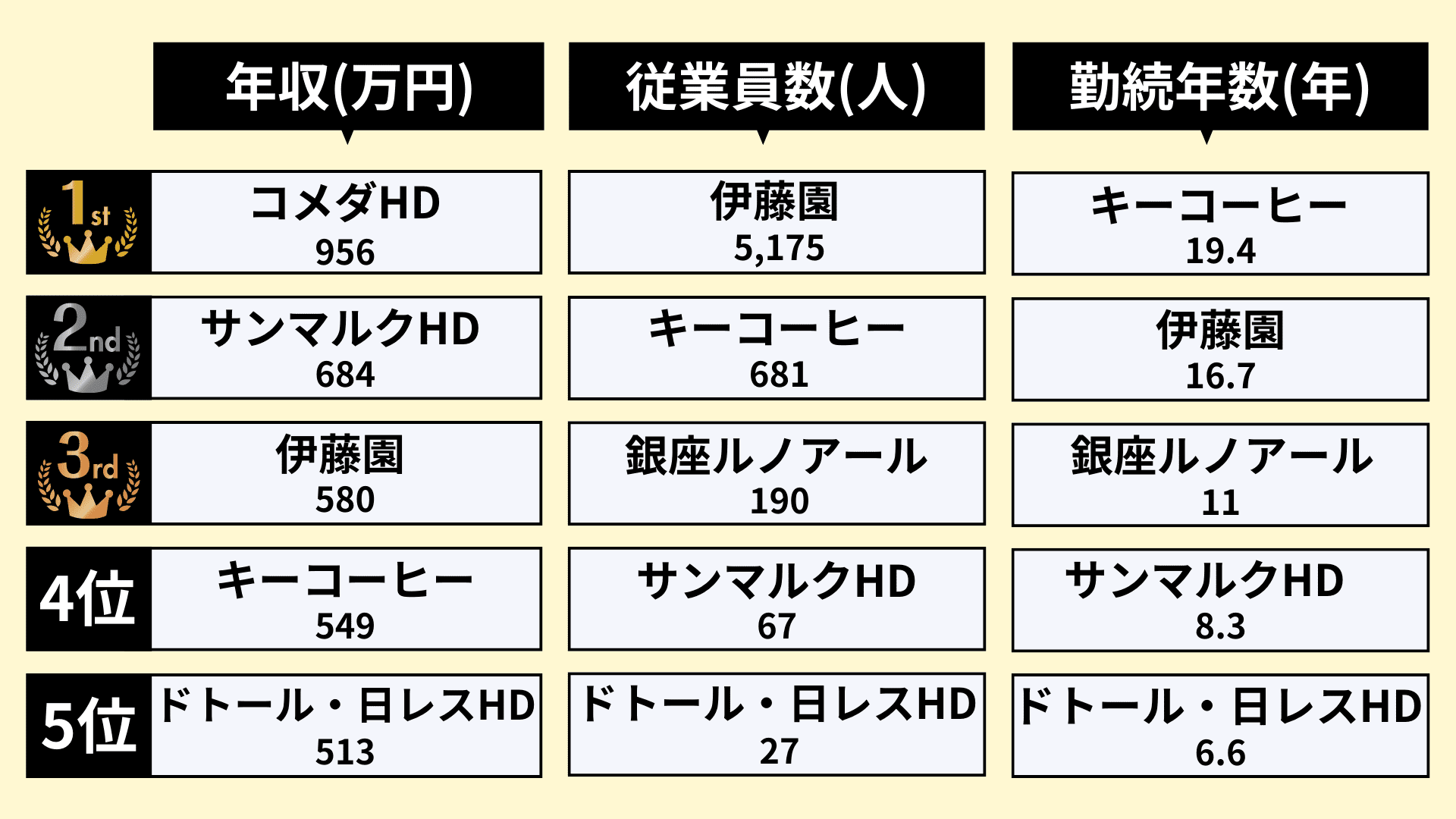

カフェ業界の社内環境ランキング

年収は1位がコメダHD、2位がサンマルクHD、3位が伊藤園、勤続年数は1位がキーコーヒー、2位が伊藤園、3位が銀座ルノアールとなります。

勤続年数が長いということは定着率が高いということになります。一概には言えませんが、定着率が高い会社は良い会社である可能性が高いです。

また従業員数が多い会社は多様な人と関わり合うことができるというメリットがあります。しかし多いと自分の意見が通りにくい場合もあるというデメリットもあるため、自分にとってどの環境が合っているのか考えてみましょう。

まとめ

本記事ではカフェ業界について紹介してきました。

カフェ業界ではスターバックスとドトールの2社が多くのシェアを獲得していますが、最近ではコンビニや回転寿司チェーン店などの異業種からの参入があり、各社は差別化に力を入れています。

また、地球温暖化とそれに伴う気候変動によって将来的にコーヒーが栽培できなくなる「コーヒー2050年問題」を踏まえて、環境に配慮したサービスにも積極的に取り組んでいます。

動向について理解ができた人は、自分のキャリアややりたいことにも目を向けてみましょう。自分の言葉で話せるようにしておくことで、面接で説得力を増すことができます。