百貨店業界は、実際に触れる機会も多く仕事のイメージがしやすいことから希望する学生が多いです。

またコロナの影響を大きく受けた業界ではありますが、そのような状況から脱却すべく様々な取り組みが取られています。

本記事では百貨店の動向や取り組みだけでなく、「百貨店とショッピングセンターの違いって?」「接客以外のキャリアはある?」という人に向けて、百貨店の種類、今後のキャリア、志望動機・自己PRの書き方などについてわかりやすく解説していきます。

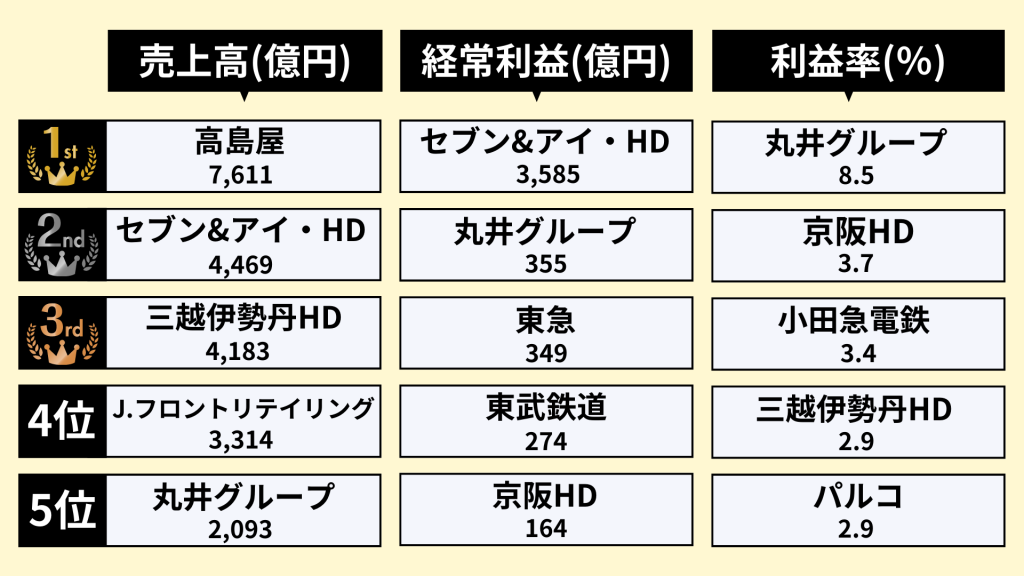

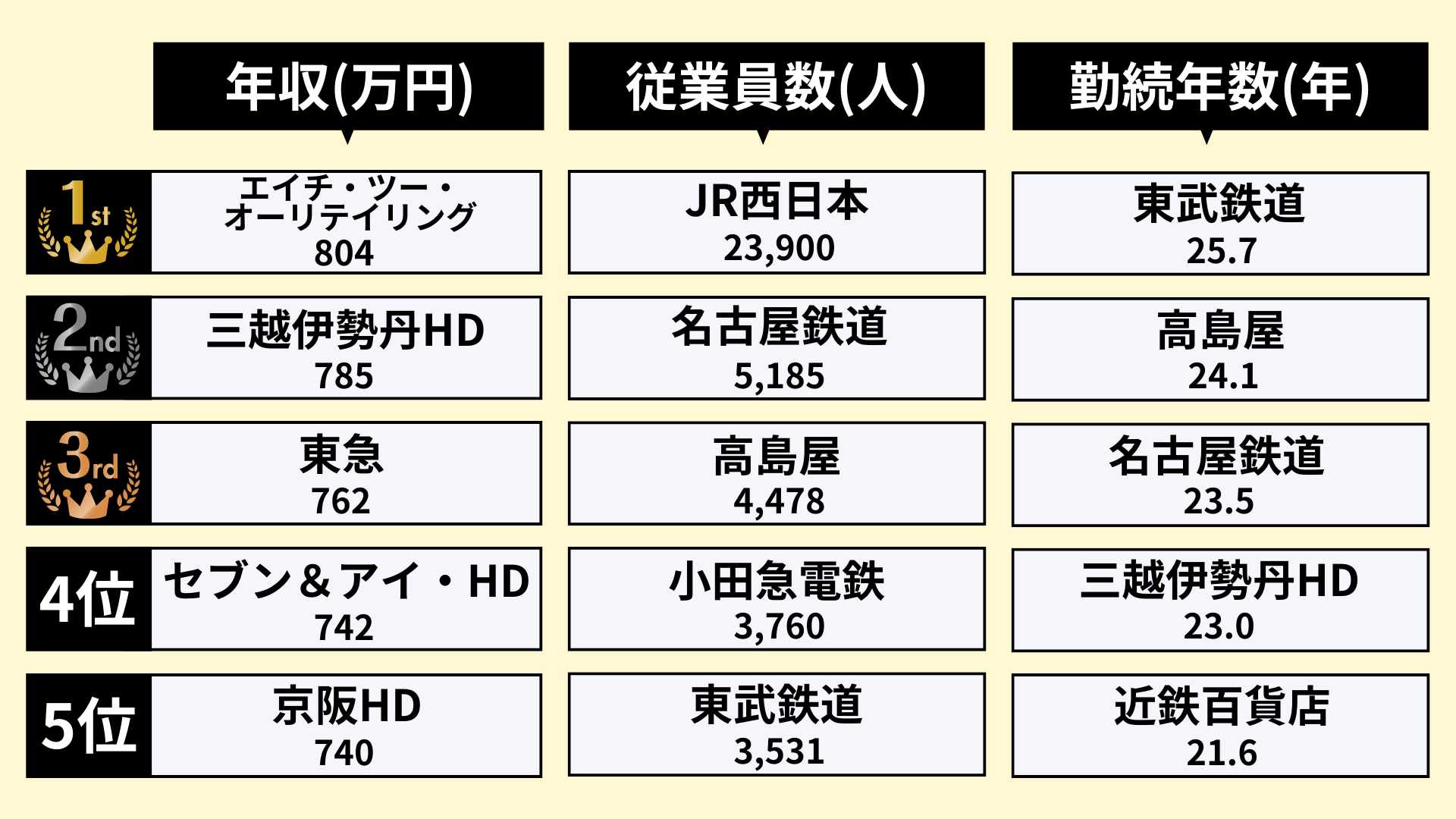

また百貨店業界の売上や利益、年収、従業員数、勤続年数をランキングで紹介しています。

ビジネス規模や働きやすさ等がわかるので、志望企業が決まっていない人は参考にしてみてください。

百貨店業界の仕組みと事業内容

百貨店業界は商品を取り扱う「メーカー」から「卸売業」に出荷され、そこから各「百貨店」に卸されます。

それにより「消費者」に商品が届けられます。また、百貨店は大きく3種類に分類できるため、それぞれの特徴を見てみましょう。

全国展開型

全国展開型は新宿や銀座等の都心部を中心に店舗を構えながら地方にも展開をしている大手企業のことを指します。

全国展開型の多くの企業が江戸時代に呉服屋として創業し、呉服系百貨店と呼ばれていました。

例えば「高島屋」「三越伊勢丹」「そごう」等が挙げられます。

鉄道型

鉄道型とは、鉄道会社が母体となり駅ビルに直結した形で出店する百貨店のことを指します。

駅に近いことから集客力があり、都市型に次ぐ事業規模を誇っています。また、鉄道型以外にもターミナル立地型と呼ばれることもあります。

例えば「阪急百貨店」「西武百貨店」「東急百貨店」等が挙げられます。

地域特化型

地域特化型は全国展開型や鉄道型との競争を避け、その地域に住む人に向けたお店づくりを行い、「地域密着型経営」をしていることが特徴です。

新興住宅地や地方に百貨店を出店し、多くの百貨店が自動車を利用するファミリー層をターゲットとしています。

例えば「岩田屋」「トキハ」「鶴屋」などが挙げられます。

【2026年最新】百貨店業界の動向

ここでは「百貨店業界の市場」「新たなサービス展開」「広がるデジタル化」の観点から動向を紹介していきます。

それぞれ以下のトピックスについて紹介しているので、動向を把握しておきましょう。

・コロナの影響で売上が縮小傾向

・地方の百貨店数の減少

・モノからコト消費

・自主編集売場の拡充

・脱百貨店型への取り組み

・リモート接客による顧客接点の最大化

・ECサイトへの展開

まず動向を学ぶ前に百貨店業界について数字で見てみましょう。

百貨店業界の業界規模は全170業界の中で53位と高めの順位になっています。しかしコロナの影響もあり伸び率への影響がでているようです。

百貨店業界の市場

ここでは百貨店業界の市場状況について紹介します。

🔶コロナの影響で売上が縮小傾向

コロナ前は、高くても質の良い商品が欲しいという高齢者の需要や訪日外国人による爆買い現象によって、百貨店のニーズがありました。しかしコロナの影響で買い物に出かける人や外国人の旅行客が減ったことにより、売上が低迷しています。

一般社団法人日本百貨店協会によると、2019年6月の全国百貨店の売上高は約4,789億円でしたが、2021年6月の全国百貨店の売上高は約3,715億円となっており、-1,074億円となっています。

今後のコロナ状況によりますが、「大手や老舗だから安定している」とは言えない状況になってきており、新しい一手を打っていく必要があります。

参照元:一般社団法人日本百貨店協会/2019年6月の全国百貨店売上高概要

参照元:一般社団法人日本百貨店協会/2021年6月の全国百貨店売上高概要

🔶地方の百貨店数の減少

売上の減少が見られる中で、店舗数の減少も見られています。特に減少傾向にあるのが地方の百貨店です。若者を中心に都心へ人口が流入し続いていることを背景に、利用者数が減少してきています。そのため、地方からの撤退や大手百貨店にM&Aされる百貨店も出てきています。

例えば山形県の老舗百貨店である「大沼百貨店」が2020年1月に経営破綻し、山形県は百貨店の存在しない都道府県となりました。他にも千葉県にある「そごう柏店」が閉店するなど、様々な都道府県で撤退が行われています。

新たなサービス展開

コロナの影響を大きく受けている百貨店業界ですが、そのような状況を打破すべく様々な取り組みや戦略が行われています。ここでは、脱百貨店の動きや新たな取り組みについて説明します。

🔶モノからコト消費

近年、ただモノを売る「モノ消費」からその製品やサービスから得られる体験に価値を見出す「コト消費」へと変化してきています。

例えば「買い物とは別に、子ども向けのワークショップでものづくり体験ができる」「カップル限定でゲームをしながら、商品を獲得するイベント」等のサービス提供があります。商品購入だけでなく、顧客体験を提供できるような仕組みづくりを行っています。

🔶自主編集売場の拡充

コロナ禍でも百貨店に足を運んでもらえるように、自社で売場を企画し販売する『自主編集売場』を拡充させるところも出てきています。

説明すると、各ブランドが入居して販売をするのではなく、百貨店側が様々なブランドの商品を百貨店のコンセプトに沿った形で百貨店の一角にディスプレイし、販売する売り場のことを言います。

他にも2階は【20代向けのフロア】、3階は【50代向けのフロア】等のように年齢別のフロア構成をしていましたが、消費者のニーズが合わなくなったこともあり、自主編集売場ではこの制度を行っていません。

百貨店のコンセプトや消費者ニーズに沿った売り場を作らなくては、利益に繋がりません。しかし、百貨店の魅力や価値を高めるために高島屋等でも取り入れられています。

🔶テナントの多様化

店舗が入り切らずに余った売り場をフォストファッションブランド等にも貸し出すことで収入を得るビジネスモデルを取り入れている百貨店も出てきています。従来の百貨店は高級品やラグジュアリーブランドをメインに扱っていたため、比較的富裕層向けの業態でした。

しかし、ショッピングセンターやファッションビル等が誕生したことで、若者をメインとしたコスパの高い洋服を手軽に購入できる時代になりました。そのため時代のニーズに合わせて、高級品以外のブランドや施設にもテナントを貸し出す取り組みが行われています。

例えばJ.フロントリテイリングは、ポケモンセンターや石井スポーツなどこれまで百貨店のテナントとしては考えられなかった店舗が入居できるようになりました。他にも、皮膚科や産婦人科等の多様な診療所を1つのフロアに集めたり、図書館や進学塾等を取り入れたりしている百貨店も出てきています。

広がるデジタル化

ここでは、百貨店業界で広がるデジタル化について見てみましょう。

🔶リモート接客による顧客接点の最大化

コロナによって直接百貨店に足を運んでもらえる機会が減ったこともあり、ビジネスモデルの転換の1つとして、リモート接客を行う企業もあります。

リモート接客とは、お客様と販売員が画面を通して1対1で接客を行うことができる形式のことを言います。

例えば高島屋では予約制のリモート接客が行われ、テレビ電話で対話をしながら接客を受けることができます。ECサイトでは分からなかったサイズに対する不安やネットでの買い物ができない高齢者から高評価を得ているそうです。

このように小売業の魅力である接客を活かしながら、顧客接点の最大化をするための取り組みが行われています。

🔶ECサイトへの展開

若者を中心にスキマ時間に手軽に商品を購入できる利点から、ECサイトを利用する消費者や百貨店が増えてきています。

三越伊勢丹ホールディングスは、ECサイトを利用する人が使いやすいと思ってもらえるように三越と伊勢丹でそれぞれの通販サイトの入口を作り、サイトへの導入先を増やしながら1つのIDで行き来できるようにシステム統合をしました。

他にも東急百貨店は「O2O型ショッピングスタイル」を促進する公式アプリを導入しています。店舗の催事情報やフロアガイド、クーポン情報等をリアルタイムで分かる機能を導入し、販売サービスの向上を目指しています。

百貨店業界の動向を知ることは選考を突破するために必要です。

そのため「志望業界についてもっと知りたい」「選考の通過率を上げたい」という方は、ぜひ就職エージェントneoを利用してみてください。

百貨店とショッピングセンターの違い

百貨店とショッピングセンターを同じだと考えてしまう人もいるかも知れません。

面接等で混合しないようにそれぞれの特徴等を確認しておきましょう。

百貨店の場合は、各ショップの運営を基本的に百貨店側が行います。例えば、商品の入れ替えや紙袋やハンガーなどの備品の用意等をします。

他にも、百貨店の従業員が販売を行う(委託販売)こともあります。

そのため、各ショップに対する販売方法等の提案に興味のある人は、百貨店をオススメします。

ショッピングセンターは、百貨店とは違い各テナントで店舗のコンセプトを持って自由に運営することができ、備品の手配から商品展開、販売等を各テナントで行ってもらいます。

ショッピングセンターの職員の業務としては、設備管理等を行ったりプロモーションやイベント、販売促進活動を企画・実行したりし、各テナントに企画内容を協力してもらえるようにマネジメントをします。

そのため、各テナントに企画内容を協力してもらえるような企画力やマネジメント力を強化していきたい人には、ショッピングセンターをオススメします。

その他にも違いがあるので、気になる方は下記の図を確認しておきましょう。

百貨店業界のキャリアアップ・キャリアチェンジ

百貨店には接客のプロになる以外にも様々なキャリアが存在します。

動向を知るだけでなく、将来何をやりたいのか、何に興味があるのかという今後のキャリアも考えてみましょう。

例えば、接客のプロとしてアシスタントマネージャー、セールスマネージャー、スーパーバイザーのように縦のキャリアを進む選択肢があります。

また接客を経験した後に営業やバイヤー等を経験し、自分が興味のある職種のスペシャリストとして横のキャリアを展開することも可能です。

他にも人に教えたり、お店を統括したりするマネジメントコース等があります。

多くの企業が【総合職コース】か【接客コース】の2種類で募集しているため、どのコースを選ぶかによってキャリアの幅も変わってくる場合があります。

そのため、応募をする前に自分の興味のあることがそのコースでできるのかを確認しておきましょう。

百貨店業界の求める人物像

売り場に立ってお客様に接客をする機会が多いため、コミュニケーション能力は大前提必要です。

またお客様のニーズを汲み取った最適な商品提案が求められるため、どのような提案すれば喜んでもらえるのかという顧客視点を持つことも重要です。

他にもお客様の様々な要望を整理・認識し、それに応えられる応用力があると良いでしょう。

バイヤーや販売企画などの職種によっては、トレンドをいち早くキャッチアップしなければいけないため情報収集能力も求められます。

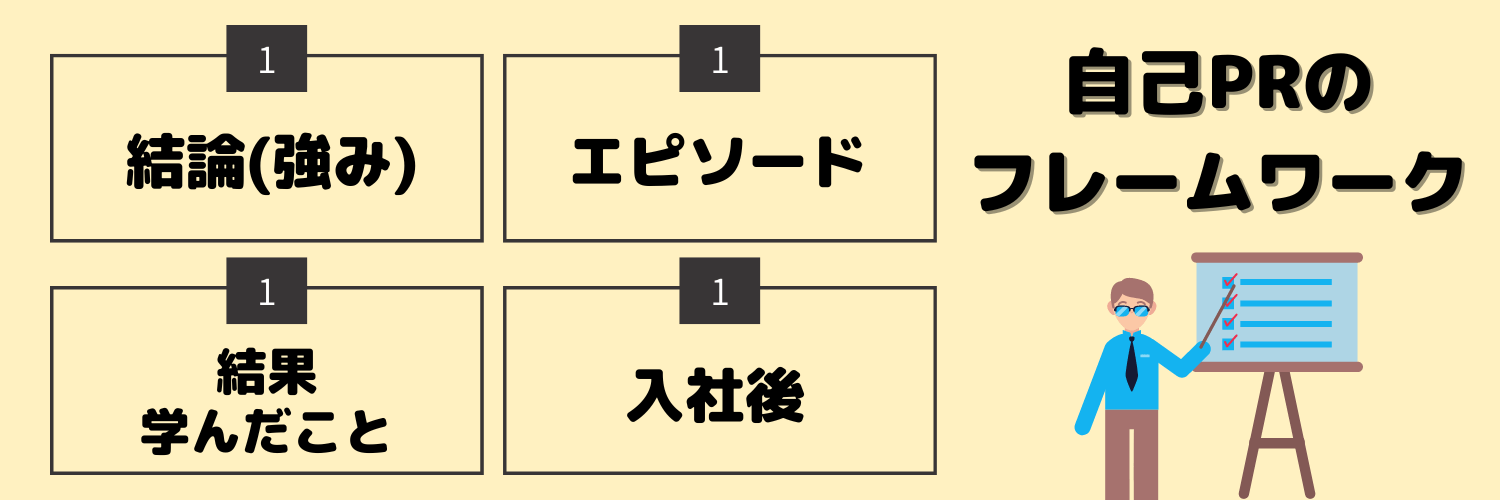

百貨店業界で評価される自己PRの書き方

自己PRを書く際は、上記のように「強み⇨エピソード⇨結果・学んだこと⇨入社後どう活躍できるか」の順番で書きます。

(1)結論

自己PRを書く際は最初に「私は○○することができます」といったように自分の長所を端的に述べます。

その際は、百貨店業界の求める人物像に合わせ「コミュニケーション能力」や「情報収集能力」といった長所を選ぶようにしましょう。

このように最初に結論を述べ面接官に今から何の話をするのか伝えることで、聞き手側も話が入りやすくなります。

そのため、自己PRをする際は結論として、まず長所を伝えるようにしましょう。

以下で「コミュニケーション能力」という長所を選んだ場合の例を紹介します。

(2)エピソード

長所を伝えたら、実際にその長所があることを証明できるエピソードを交えます。

理由としては、企業は、課題・目標やそれに対する行動を通してその人の人柄や価値観を判断しているためです。

(3)結果・学んだこと

エピソードの次は、自分がとった行動によってどのような結果になったか、この経験を通して何を学んだのかについても書きます。

また、結果を書く際は定量的に伝えることでよりイメージしやすい自己PRを作成することができるため「〇〇というアイディアを出し実践したところ、売上を40%上げることができた」など、数字を用いてアピールしてみましょう。

(4)入社後どう活躍できるか

企業は採用活動を通して、自社に貢献してくれる人材を求めています。

つまり、面接官にこの学生は「自社で活躍する素養がある」と思わせることが大事です。

そのためには繰り返しになりますが、企業が求める人物像を把握しておく必要があります。

業界研究・企業研究を通してどのような強みをアピールするのか考えておきましょう。

百貨店業界の志望動機の書き方

百貨店業界の志望動機を書く際は「なぜ百貨店業界なのか」「なぜその会社なのか」をしっかりと深堀りしておくことが必要です。

具体的には自分が将来何を成し遂げたいのか、例えば「高級感のある百貨店で、特別感を味わいながら買い物ができるようなサービスや商品を提供したい」などといった百貨店業界ならではの理由を述べるようにしましょう。

“なぜその会社なのか”については、他の企業ではなくその企業でなければいけない理由を伝えます。

例えば高島屋であれば新宿・横浜・大阪・京都という主要都市に大型店を展開をしているという強みを持っています。

企業ごとの特徴や強みを把握した上で、志望企業を決めるようにしましょう。

百貨店業界の志望動機の例文を見てレベル感を掴みたい方は以下の記事を参考にしてみてください。

百貨店業界ランキング

ここでは百貨店業界のランキングを「業績」と「社内環境」に分けて紹介します。

百貨店業界の業績ランキング

売上については1位がセブン&アイ・HD、2位が 三越伊勢丹HD、3位がJ.フロントリテイリング、経常利益は1位がセブン&アイ・HD、2位が丸井グループ、3位が東急です。

地方の百貨店等を積極的にM&Aしている会社の売上が比較的高い傾向にあります。

売上や利益、利益率をチェックした方が良い理由は、以下の2点です。

・利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しているから

売上は企業の財務力、ビジネスの規模を表しています。つまり売上が高い企業の方が行っているビジネスの規模が大きいということです。

またA社とB社が同じ利益の場合、売上が大きい企業の方が金融機関からの融資を受けやすいとされているため、売上を見ることで企業の資金調達力もチェックすることができます。

次に利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しています。そのビジネスによる付加価値がどれくらいあるかを測る指標です。

つまり利益がほとんど出ていなかったり、赤字だとビジネスに何らかの問題があるということになります。

ただし、このランキングだけでなく、成長率も大事であるため各企業の過去についても振り返っていきましょう。

百貨店業界の社内環境ランキング

年収は1位がエイチ・ツー・オーリテイリング、2位が三越伊勢丹HD、3位が東急、勤続年数は1位が東武鉄道、2位が高島屋、3位が名古屋鉄道となります。

勤続年数が長いということは定着率が高いということになります。一概には言えませんが、定着率が高い会社は良い会社である可能性が高いです。

また従業員数が多い会社は多様な人と関わり合うことができるというメリットがあります。

しかし多いと自分の意見が通りにくい場合もあるというデメリットもあるため、自分にとってどの環境が合っているのか考えてみましょう。

まとめ

本記事では百貨店業界について紹介してきました。業界の仕組みや動向について理解できたと思います。

動向を理解するだけでなく百貨店で働く際のキャリアや将来像、自分がやってみたいことをきちんと整理し理解しておきましょう。

その上で、自分の言葉で面接に望めるよう準備をすることが大切です。

「業界研究って他に何をしたらいいの?」と思っている人は下記の参考記事を見ておくことをオススメします。

●”百貨店業界”の動向

動向(1):百貨店業界の市場状況

・コロナの影響で売上が縮小傾向

・地方の百貨店数の減少

動向(2):新たなサービス展開

・モノからコト消費

・自主編集売場の拡充

・脱百貨店型への取り組み

動向(3):広がるデジタル化

・リモート接客による顧客接点の最大化

・ECサイトへの展開

●”百貨店業界”の求める人物像

・コミュニケーション能力のある人

・顧客視点で考えられる人

・応用力のある人

面接対策はしている?エージェントと一緒に万全の体制を整えよう

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就職エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「面接の練習をしたことがなくて本番が不安…」「自己分析のやり方を調べてもピンとこない…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。