●電力業界の求める人物像は『責任感がある』『コミュニケーション能力がある』『新しいビジネスを考える発想力・企画力がある』『チャレンジ精神がある』のいずれかを満たす人。

●電力業界の志望動機では「生活に必要不可欠な電力を安定的に供給し、人々の生活を支えたい」などといった電力業界ならではの理由を述べると良い。

スマホや家の明かりなど、私たちの生活を陰ながら支えてくれている多くの生活必需品は、電力を動力源としています。

ほとんどの就活生は、停電等の経験から電力がいかに大切か実感したことがあるのではないでしょうか。

そんな電力を供給する電力業界は、私たちの生活になくてはならない縁の下の力持ちといえます。

近年、東日本大震災以降の原子力発電所の再稼働問題や、脱炭素社会に向けたクリーンエネルギーの開発など、電力業界は度々ニュースで取り上げられており、今後の動向について気になる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、「電力業界って具体的に何をしているの?」「将来性はある?」という人に向け、電力業界の動向や仕組み、志望動機・自己PRの書き方についてわかりやすく解説していきます。

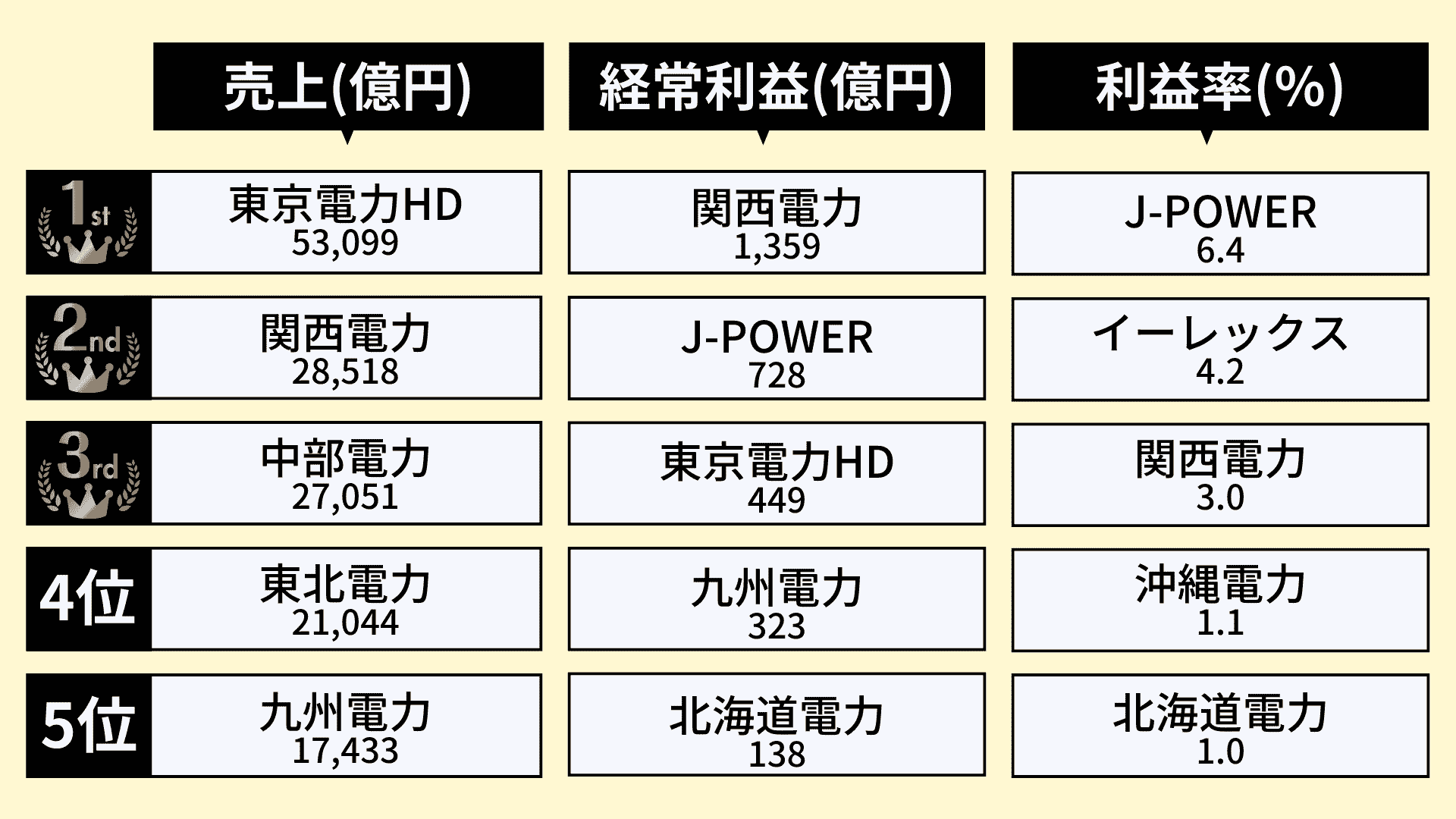

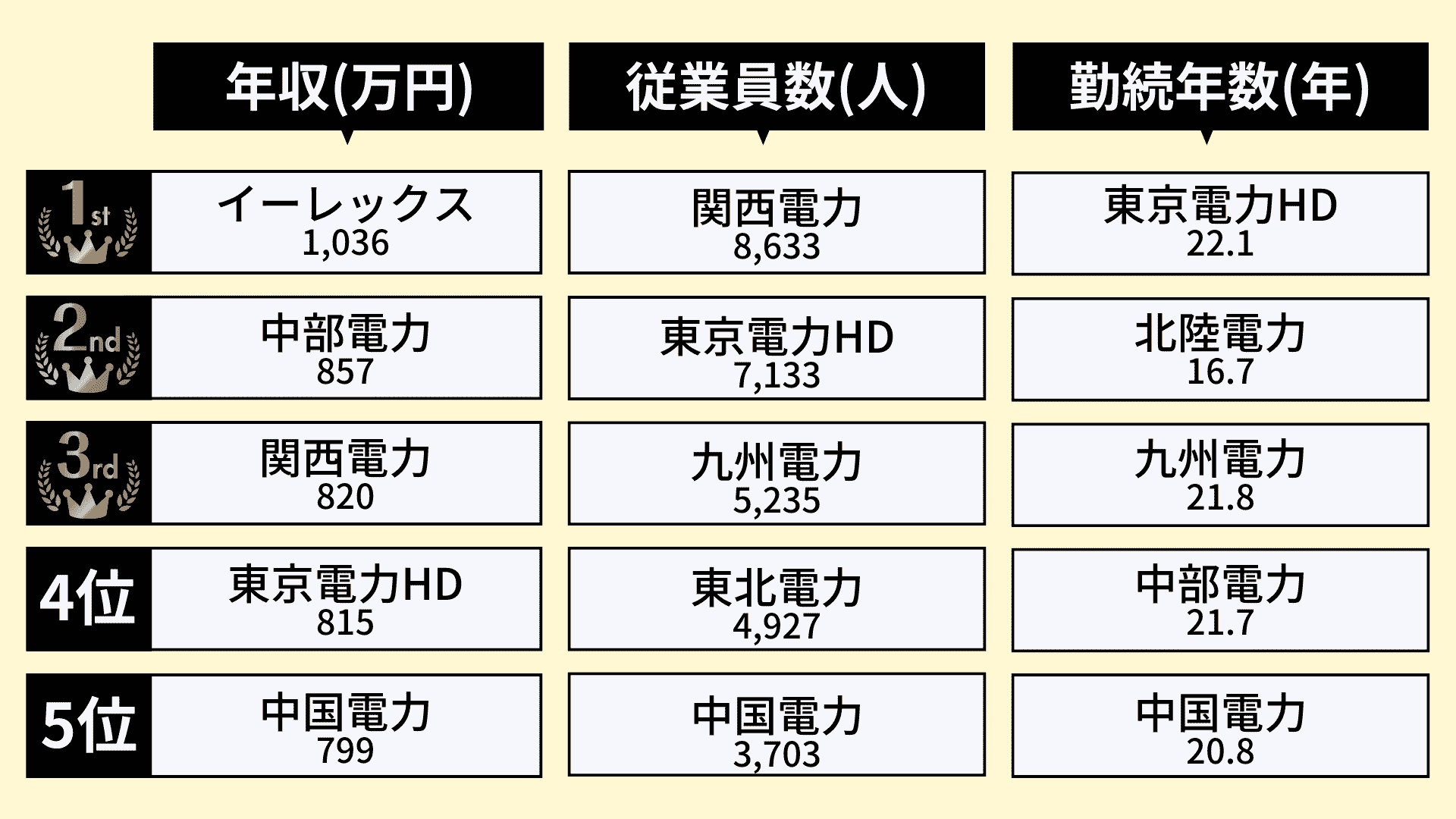

また、電力業界の売上や利益、年収、従業員数、勤続年数をランキングで紹介しているので、志望企業が決まっていない人は企業選びの際に参考にしてみてください。

電力業界とは

電力業界とは、エネルギー業界に属する業界の1つであり、エネルギー業界の中で電気に特化した役割を担っている業界です。

発電施設で発電し、工場や一般家庭など、電気を必要とする需要家に電気を供給することで利益を得ています。家電からテーマパークまで、電力は現代社会に必要不可欠であり、需要がなくなることはありません。

電力という必要不可欠な商材を扱う[責任感]や需要がなくならない[安心感]から、電力業界は就活生からは手堅い人気を得ています。

電力業界の仕組み

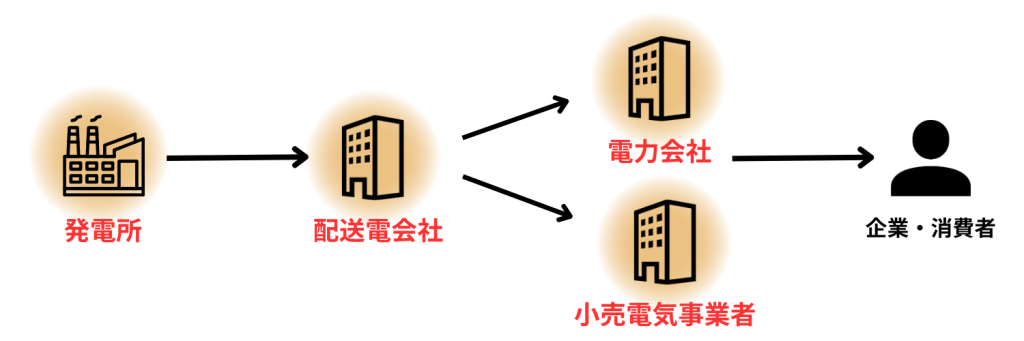

電力業界のビジネスは[発電][配送電][小売電気]の3つで構成されています。

[発電]事業者が発電した電気を、[配送電]事業者が運び、[小売電気]事業者が私たち需要家に販売するといったビジネスモデルになっています。

発電事業

発電事業とは、言葉の通り電気を作る事業です。具体的には、石油やガスなどの燃料を主に国外から調達し、発電設備を使って電気を作ります。

火力、水力、原子力発電のみならず、太陽光、風力などの再生可能エネルギーによる発電をおこなっている事業者もこれに該当します。

配送電事業

配送電事業とは、発電事業者から受けた電気を小売電気事業者に供給する事業です。

電力を送るだけでなく、電力を送るために使う電線や変電所などの設備管理もこの事業に含まれています。

小売電気事業

小売電気事業とは、需要家に電気を供給する事業です。私たちはこの小売電気事業者から電気を購入しています。

電力業界の主な職種

ここでは電力業界の職種について紹介します。電力業界の仕事内容がまだつかめていないという就活生は是非参考にしてみてください。

営業

営業とは、自社の利益を上げるために法人や一般家庭に出向き、電力プランを売り込む仕事です。

どのようなクライアントに出向きどんなアプローチで営業をかけるのかなど、売り込みだけでなく、売るためのリサーチや企画作成も営業がおこないます。

調達

調達とは、主に国外からの燃料の輸入業務をおこなう仕事です。

化石燃料に乏しい日本において、石炭や石油などの発電燃料は輸入に頼らざるを得ません。安定した電力供給を確保するため、世界各国にある現地企業と交渉をおこなっています。

取り扱う金額も大きく、電力会社の運営状況やライフライン維持に大きくかかわる重要な職種と言えるでしょう。

保守管理

保守管理とは、発電所や配電設備が安全に動いているかどうかの点検業務をおこなう仕事です。

今後も安全に動き続けるための計画を立てたり、設備の修理・交換などを担当します。災害時に送電が停止した場合、真っ先に復旧工事をおこなうなど、業務に大きな責任を持ちます。

電力業界の大手企業

ここでは、電力業界の大手企業である[東京電力][関西電力][中部電力]の3社について紹介していきます。志望企業がまだ決まっていないという就活生はチェックしてみてください。

東京電力

東京電力では、[ホールディングス事業・フュエル&パワー事業・パワーグリッド事業・エナジーパートナー事業・リニューアブルパワー事業]の5つの事業をおこなっています。

そんな東京電力の強みとしては以下が挙げられます。

・販売電力量、ガス量が国内トップ

・再エネ発電容量が国内トップ

関西電力

関西電力では、[発電・販売事業、送配電事業、ガス・その他エネルギー事業、情報通信事業、生活・ビジネスソリューション事業]の5つの事業をおこなっています。

そんな関西電力の強みとしては以下が挙げられます。

・幅広いグループ事業を通じた電力以外の顧客基盤

中部電力

中部電力グループは、電気事業及びガスやオンサイトエネルギーなどを供給するエネルギー事業をコア領域としています。

さらに、国内事業で培ったノウハウを生かした海外事業、電気事業に関連する設備の拡充、保全のための建設、資機材供給のための製造などの事業展開もおこなっています。

そんな中部電力の強みとしては以下が挙げられるでしょう。

・顧客基盤と送配電設備

・多様な事業展開

【2024年最新】電力業界の動向

ここでは電力業界の動向を紹介します。

電力業界を志望している就活生は、電力業界の動向を必ず把握しておきましょう。

まず動向を学ぶ前に電力業界について数字で見てみましょう。

電気発電量からみる電力業界

2020年頃の電力業界は、新型コロナウイルスの影響により、小売電力販売量が減少、また燃料費調整額の減少、為替や電力販売の価格競争などにより、苦しい状況が続きました。

しかし2021年度の発電電力量は、前年度比2.1%増の8,635億kWhと増加に転じています。

原子力の再稼働

ロシア・ウクライナの危機により、LNG価格の高騰が起こっています。

LNGとは、液化天然ガスのことで、石炭や石油に比べて燃焼時のCO₂(二酸化炭素)や大気汚染の原因とされるNOx(窒素酸化物)の発生量が少ない、環境負荷の低いエネルギーのことです。

近年、LNGの需要が高まっていることもあり、価格高騰はLNGが主力の火力発電所にとって厳しい状況と言えます。

このような状況を踏まえ、原子力の再稼働が注目されていますが、2023年4月時点で、稼働中の原子力発電所は33基中9基のみと、依然進んでいない状況です。

電力料金の変動

これまでの電気事業は、大手電力会社が電気を『つくる(発電)』『送る(送電)』『売る(小売)』という3つの役割を1社で担っており、独占状態にありました。

この独占体制を変え、競争を促すことによって世界的に高いといわれている電気料金を引き下げようという[電力システム改革]が2000年から始まりました。

その中でも重要なトピックを2つ紹介します。

🔶電力小売全面自由化

電力小売全面自由化とは、電気の購入先を多様な事業者から自由に選べるようになる動きです。電気を[売る]新規参入者を募って競争原理を導入し、電気代を安くすることを目的としています。

これまでの電気は電力会社が独占的に販売していましたが、家庭、飲食店などが利用したい電力会社を選べるようになったことで、電力会社同士の価格競争が生まれました。

その結果、新たに参画してきた企業による、セット料金などの割引サービスが登場するなど、電力料金が安くなっていきました。

🔶発送電分離

発送電分離とは、電力の発電と送電を別々の事業者がおこなうように発電と送電のネットワークを分離し、新規参入者を含めすべての電力事業者が平等に利用できるようにする動きです。電気を[送る]送配電事業者の中立性の確立を目的としています。

送電設備を平等に利用できるようになることで新規参入者が現れました。結果として、電力小売自由化と同じように会社間の価格競争が促され、安い電気料金で利用できることになります。

また、今まで発送電を一括管理していた会社としても、送配電の維持管理費を削減することができます。この削減分も、電気料金が安くなることに寄与しているかもしれません。

脱炭素社会に向けた動き

脱炭素社会とは、地球温暖化の原因となる代表的な温室効果ガスである二酸化炭素の排出量がゼロになった社会のことを指します。この状態を[カーボンニュートラル]とも呼びます。

脱炭素社会に向けた動きは、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)による報告書がきっかけです。この報告書から、2050年までに脱炭素社会の実現という国際的な合意が生まれました。

電力業界に関しては、二酸化炭素排出量の多い火力発電から、再生可能エネルギーを使った発電への転換を進めています。この脱炭素の動きにうまく乗れるかどうかが電力業界の企業が長く生き残るかぎとなるでしょう。

電力業界の求める人物像

人々の生活に欠かせない電力を扱っている電力業界は、非常に重要な役割を担っています。

設備に不具合が生じ、電力供給が停止した場合の影響範囲は非常に大きいです。よって、責任感を持って仕事に取り組むことが求められています。

どのような仕事でも責任をもって丁寧にやり遂げることは必要ですが、電力業界の場合は特にその傾向が強いことは理解しておきましょう。

また、社内外問わずコミュニケーションをしっかりと取れていないとミスに繋がってしまいます。

安定的な電力供給をするためにもコミュニケーション能力は必須です。

最後に電力業界は大きな転換期に入ろうとしています。

新規参入による競争の激化、発電燃料の転換が課題となっているなか、新しいビジネスを考え、行動するチャレンジ精神を持った人材は電力会社にとって求められる人材と言えるでしょう。

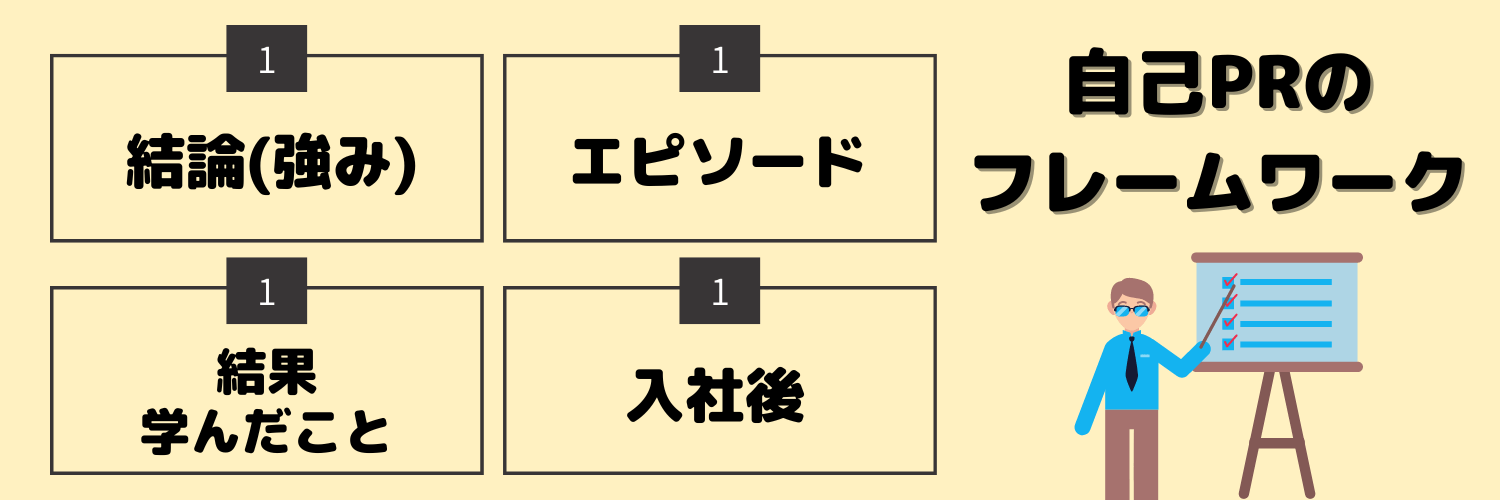

電力業界で評価される自己PRの書き方

自己PRを書く際は基本的に『強み⇨エピソード⇨結果・学んだこと⇨入社後どう活躍できるか』の順番で書きます。

(1)結論

自己PRを書く際は最初に「私は○○することができます」といったように自分の長所を端的に述べます。

その際は、電力業界の求める人物像に合わせ[責任感]や[チャレンジ精神]といった長所を選ぶようにしましょう。

このように最初に結論を述べ面接官に今から何の話をするのか伝えることで、聞き手側も話が入りやすくなります。

そのため、自己PRをする際は結論として、まず長所を伝えるようにしましょう。

以下で[チャレンジ精神]という長所を選んだ場合の例を紹介します。

(2)エピソード

長所を伝えたら、実際にその長所があることを証明できるエピソードを交えます。理由としては、企業は、課題・目標やそれに対する行動を通してその人の人柄や価値観を判断しているためです。

(3)結果・学んだこと

エピソードの次は、自分がとった行動によってどのような結果になったか、この経験を通して何を学んだのかについても書きます。

また、結果を書く際は定量的に伝えることでよりイメージしやすい自己PRを作成することができるため「〇〇というアイディアを出し実践したところ、売上を40%上げることができた」など、数字を用いてアピールしてみましょう。

(4)入社後どう活躍できるか

企業は採用活動を通して、自社に貢献してくれる人材を求めています。つまり、面接官にこの学生は「自社で活躍する素養がある」と思わせることが大事です。

より詳しい自己PRの書き方について知りたいという人は以下の記事を参考にしてください。

電力業界の志望動機の書き方

電力業界の志望動機を書く際は『なぜ電力業界なのか』『なぜこの電力会社なのか』をしっかりと深堀しておくことが必要です。

[なぜ電力業界なのか]については、電力業界で自分が将来何を成し遂げたいのかを伝えます。

例えば「生活に必要不可欠な電力を安定的に供給し、人々の生活を支えたい」などといった電力業界ならではの理由を述べるようにしましょう。

次に[なぜこの電力会社なのか]については、電力業界の中でもなぜこの企業を志望しているのか、強みや事業形態などの特徴を調べて、競合他社と差別化しながらえます。

例えば、関西電力であれば、海外事業に力を入れており、発展途上国に対し大規模な発電事業やコンサルティング業務をおこなっているという特徴があります。

このように企業によって特徴は異なるため、しっかりと企業研究をおこない、企業ごとの特徴や強みを把握した上で、志望企業を決めるようにしましょう。

電力業界ランキング

ここでは電力業界のランキングを紹介します。

[売上][経常利益][利益率][年収][従業員数][勤続年数]の6つのカテゴリーにおけるランキングを紹介していきます。

電力業界の業績ランキング

売上については1位が東京電力HD、2位が関西電力、3位が中部電力、経常利益は1位が関西電力、2位がJ-POWER、3位が東京電力HDです。

海外展開や新規顧客を獲得するための取り組み等を積極的におこなっている企業の売上が比較的上位にきています。

売上や利益、利益率をチェックした方が良い理由は、以下の2点です。

・利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示している

売上は企業の財務力、ビジネスの規模を表しています。つまり売上が高い企業の方がおこなっているビジネスの規模が大きいということです。

またA社とB社が同じ利益の場合、売上が大きい企業の方が金融機関からの融資を受けやすいとされているため、売上を見ることで企業の資金調達力もチェックすることができます。

次に利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しています。そのビジネスによる付加価値がどれくらいあるかを測る指標です。

つまり利益がほとんど出ていなかったり、赤字だとビジネスに何らかの問題があるということになります。

ただし、このランキングだけでなく、成長率も大事であるため各企業の過去についても振り返っていきましょう。

電力業界の社内環境ランキング

年収は1位がイーレックス、2位が中部電力、3位が関西電力、勤続年数は1位が東京電力HD、2位が北陸電力、3位が九州電力となります。

勤続年数が長いということは定着率が高いということになります。一概には言えませんが、定着率が高い会社は良い会社である可能性が高いです。

また従業員数が多い会社は多様な人と関わり合うことができるというメリットがあります。

しかし多いと自分の意見が通りにくい場合もあるというデメリットもあるため、自分にとってどの環境が合っているのか考えてみましょう。

まとめ

本記事では電力業界について紹介してきました。

小売の完全自由化やエネルギー転換によって変化が求められ、多くの企業が激しい競争を勝ち抜くために新しい取り組みをおこなっています。

電力業界の動向や仕組みについて理解できた人は、自分のキャリアややりたいことにも目を向けた上で電力業界の選考を受けるのか判断するようにしましょう。

就職エージェントneoを活用して就活をしよう!

- 「自分に合う仕事って何だろう…」

- 「どんな企業を受ければいいかわからない…」

- 「誰かに就活手伝ってほしい…」

このように就活に関する悩みは人それぞれでしょう。

就職エージェントneoでは、専任のアドバイザーが個別面談を実施し、就活生1人ひとりの就活状況をお伺いした後に、状況にあったアドバイスの実施や希望や適性に合った企業の求人情報を紹介しています。

「志望企業の選考を突破するために、面接のアドバイスがほしい!」「自分のアピールポイントを見つけるために自己分析を手伝ってほしい…!」など、少しでも就活に不安がある人は是非就職エージェントneoをご利用ください。