●インターンシップのグループワークは、企業が学生の[協調性・主体性・論理的思考力]などを評価する重要な場であり、発言量よりも[どうチームに貢献したか]が重視されます。

●グループワークには[作業型][プレゼン型][ゲーム型]などの形式があるため、形式別の役割や進行の基本を理解し、自分に合った立ち回りを意識することが好印象に繋がります。

●グループワークが初めての就活生は、[頻出テーマの確認]や[役割のイメージトレーニング]をおこなうと、当日安心して臨めるようになるでしょう。

インターンシップで多くの企業が導入している[グループワーク]。

グループワークに初めて挑戦する就活生の中には、「どういう雰囲気で話が進むんだろう?」「どういう役割を意識したらいいんだろう?」「グループワークって何か対策できるのだろうか?」などと悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

この記事では、グループワークの基本的な流れや代表的な役割、企業が評価するポイントをわかりやすく解説します。さらに、事前にできる対策方法についても紹介します。

この記事を読んで、企業がどんな視点で見ているのかを理解し、インターン選考で周りの就活生に差をつけ一歩リードするためのヒントを身につけましょう。

インターンシップのグループワークとは?

インターンシップのグループワークとは、複数の学生がチームを組み、与えられた時間内で課題解決に取り組むプログラムです。

企業が実施するインターンシップでは、実際の業務や自社に関連するテーマが出されることが多く、就活生には[考える力][チームでの協働力][発信力]といった総合的な力が求められます。

具体的には、「新商品のプロモーション施策を考えてください」や「自社サービスの改善案を提案してください」など、実務に近いテーマが設定されることもあります。

企業にとっては、グループワークを通じて学生の人柄やビジネスセンス、コミュニケーション能力を見極めることができ、採用選考の参考データとして活用される場合もあります。

また就活生にとっても、働くイメージを深めたり、自分の強みや他の学生との違いを発見したりできる貴重な場となります。

グループディスカッションとの違い

グループワークとよく似た言葉に[グループディスカッション]がありますが、両者には明確な違いがあります。

グループディスカッション(GD)は、与えられたテーマについて[議論を通じて結論を出す]ことが目的で、基本的にアウトプットは口頭での発表にとどまります。代表的なテーマは、「働きたい企業の特徴とは?」や「日本の少子化問題の解決策を考えてください」など抽象的なものも多く、チーム内での意見交換や論理構成が重視されます。

一方、グループワークは議論だけでなく、企画立案・資料作成・プレゼンテーションなど、実際に[何かを作る工程]を含むことが特徴です。そのため、役割分担やスケジュール管理、資料のクオリティまで、より実践的な行動力や主体性が問われます。

| グループディスカッション(GD) | グループワーク | |

|---|---|---|

| 目的 | 議論を通じて結論を出す | 何かを形にする(企画・資料・プレゼンなど) |

| 評価ポイント |

・論理的思考 ・意見の伝え方 ・議論の貢献度 |

・役割分担 ・行動力 ・主体性 ・アウトプットの質 |

| アウトプット | 口頭での結論発表 |

・プレゼン資料 ・企画書など ・具体的成果物 |

要するに、グループディスカッションが 『議論の質』 を評価される場であるのに対し、グループワークは 『アウトプットの質』 と 『過程での動き方』 の両方が見られるのです。

\インターン後の面接準備に悩んだら、就活エージェントに相談しよう/

企業がグループワークをおこなう理由

企業がインターン選考でグループワークを実施するのは、面接だけでは見えにくい個々の能力や姿勢を多角的に評価し、入社後に活躍できる人材かどうかを見極めるためです。

ここでは、企業がグループワークをおこなう主な理由を3つの視点から解説します。

①面接だけでは測れない能力を見極めるため

企業がグループワークを取り入れる理由の1つは、面接では見えにくい[行動にあらわれる能力]を評価するためです。

面接では、就活生の話し方や質問への回答など限られた情報しか得られないため、個人の本質的な能力や他の人との協働スキルを正確に判断することが難しいです。

一方、グループワークでは、協調性・リーダーシップ・思考力・柔軟性・周囲を巻き込む力など、ビジネスに必要な力が自然と表れます。

企業は、発言の内容だけでなく、チームへの貢献度や関わり方といった[行動]を通して、就活生の人柄や適性を見極めようとしています。

②入社後の活躍イメージを具体化するため

企業はグループワークを通して、面接では見えにくい[行動に現れる能力]や[立ち回り方]を見極めようとしています。

面接では、話し方や回答内容といった限られた情報しか得られず、就活生の本質的な力やチームでの適性を見極めるのが難しいのが実情です。

一方、グループワークでは、協調性・リーダーシップ・論理的思考・柔軟性・周囲を巻き込む力など、ビジネスの現場で求められる資質が自然と表れます。

例えば、[自分の意見を積極的に主張する人][全体の調和を保ち、調整役を担う人][新しいアイデアを次々に提案する人]など、発言や立ち回りのなかに、その人の職種適性やチーム内での役割が現れます。

企業はこれらの行動を観察し、「この学生は、入社後にどのような場面で力を発揮できるだろうか?」「うちの組織の中で活躍できそうか?」を判断しています。

③自社との相性を確認するため

企業はグループワークを通して、学生と自社の雰囲気や価値観が合うかどうかを確認しています。

どれだけ能力が高くても、企業の文化やコミュニケーションスタイルと合わなければ、入社後にミスマッチが生じ、早期離職につながるリスクがあるからです。

例えば、チームワークを大切にする社風の企業では、仲間との連携を意識した行動が評価されやすいです。一方で、スピード感や変化に柔軟に対応できる人材を求める企業では、発想力や適応力が重視されます。

このように、企業はグループワークでの言動や関わり方から、自社にフィットするかどうかを判断しています。

\インターン後の面接準備に悩んだら、就活エージェントに相談しよう/

グループワークには「3つのタイプ」がある!

インターンシップで実施されるグループワークは、主に以下の3つのタイプに分類されます。企業はこれらの形式を通じて、学生の思考力・行動力・チーム内での役割などを評価しています。

ここでは、代表的な3種類のグループワークそれぞれの特徴と、企業が注目する評価ポイントについて詳しく解説します。

①実践を通じて成果を生み出す形式「作業型グループワーク」

作業型グループワークは、チームで協力しながら、実際に手を動かして何かを[作る形式]の課題です。

例えば、[紙とストローで自立するタワーを作る]や[制限時間内に橋を完成させる]といった課題が挙げられます。

この形式では、ただ意見を出すだけでなく、協力姿勢や段取り力、そして適切な役割分担のバランス感覚が重視されます。

また、行動力や状況判断力も見られるため、ただ黙々と作業するだけでなく、積極的にメンバーに声をかけたり、進捗を共有したりする姿勢が評価されやすくなります。

②アイデアをまとめて発表する形式「プレゼン型グループワーク」

プレゼン型グループワークでは、チームで特定のテーマについて検討し、その結果を発表(プレゼン)します。例えば「新しい〇〇の企画」や「若者向けの商品提案」といった課題がよく出されます。

この形式では、論理的思考力やアイデア力、そして議論を円滑に進める力が重視されます。発言の量や内容だけでなく、チームの意見をどう整理して1つの案にまとめあげたかも評価のポイントになります。

そのため、調整役や要点をまとめる役割も非常に重要です。チーム全体にどう貢献したかが見られるため、自分なりの役割を積極的に担う姿勢が大切です。

③ゲームを通じて素の行動を見る形式「ゲーム型グループワーク」

ゲーム型グループワークとは、カードゲームや謎解き、クイズ、交渉ゲームなどを通して、参加者の本来の姿やコミュニケーション能力を観察する形式です。具体例としては、「脱出ゲーム形式」「犯人当て推理ゲーム」「利害交渉を伴うカードゲーム」などが挙げられます。

この形式では、状況判断力や感情のコントロール、他者との協力・対立のバランス感覚などが評価されます。 ルールが複雑な場合もあるため、情報を整理する力やとっさの機転も問われます。

特に重視されるのは、勝ち負けではなく[どのように周りの人と関わったか]という点です。 そのため、自分本位にならず、全体を見渡す冷静な視点や周囲への配慮が求められます。

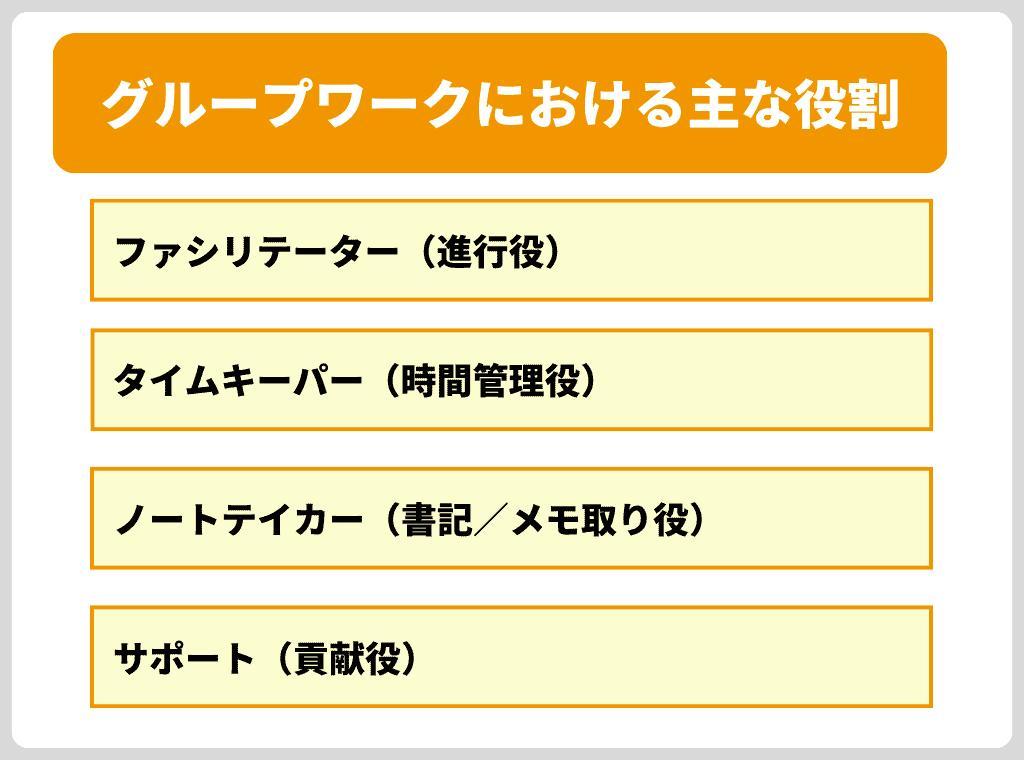

グループワークにおける主な役割

グループワークでは、ただ自由に意見を出し合うだけでは、時間内に考えがまとまらなかったり、重要な論点を見落としてしまったりすることがあります。こうした事態を避け、限られた時間で成果を出すためには、メンバーの役割分担が重要です。

ここでは、グループワークでよく見られる代表的な4つの役割を紹介します。自分に向いてそうな役割はどれかを考えながら確認してみてください。

①ファシリテーター(進行役)

ファシリテーター(進行役)は、議論を円滑に進めるリーダーです。メンバーの発言を促し、意見が対立した際には仲裁役となり、議論をリードしながら場の調和を保ちます。

この役割には、客観性・公平性・要約力が求められます。リーダーシップを発揮したい人にとってアピールしやすいポジションですが、1人で議論を進めるのではなく、[メンバー全員の意見を引き出す姿勢]が重要です。

②タイムキーパー(時間管理役)

タイムキーパー(時間管理役)は、その名の通り、グループワーク全体の時間管理を担当する役割です。議論の進捗を常に把握し、「あと10分で結論をまとめましょう」といった具体的な声かけで、チーム全体が時間を意識して効率的に動けるようサポートします。限られた時間でチームの成果を最大化させることが、タイムキーパーの重要なミッションです。

一見目立たないと思えるかもしれませんが、この役割は極めて重要です。計画性、全体を俯瞰する視野、そして冷静な判断力が求められ、チームの成果を左右する鍵となります。

時間管理がおろそかなチームは評価を下げてしまうリスクがあるため、タイムキーパーの存在が成功に直結すると言っても過言ではありません。

③ノートテイカー(書記/メモ取り役)

ノートテイカー(書記/メモ取り役)の主な役割は、議論の内容を正確に記録することです。

しかし、ただ記録するだけでなく、ホワイトボードに意見を書き出して議論を[見える化]したり、発表しやすいように情報を整理したりと、より高度な貢献も求められます。

この役割を担うには、議論の要点を的確に抽出し、整理して記述するスキルが不可欠です。発言が少なくても、記録係として貢献することで、高く評価されることもあります。

④サポート(貢献役)

サポート(貢献役)とは、特定の役職名ではなく、議論を活性化させることでチームに貢献する[縁の下の力持ち]のような存在です。

その主な役割は、積極的にアイデアを出す、メンバーの意見にリアクションをする、議論が停滞したら話題を投げかけるなど、場を活性化させることです。

ファシリテーターのように目立つ役割ではありませんが、メンバーが安心して発言できる雰囲気を作り、チームの一体感を高める上で欠かせない存在です。発言を通じて場を盛り上げるのが得意な人は、このポジションで高く評価されるでしょう。

グループワークで評価される3つのポイント

インターンシップのグループワークで良い結果を出すためには、「何が評価されているのか」を事前に知っておくことが重要です。ここでは、企業が特に注目している3つのポイントを紹介します。

積極性・リーダーシップ

グループワークでは、[他の人に任せきりにせず、自分から動く積極的な姿勢]が重要視されます。例えば、自分の意見を明確に伝えたり、議論をまとめたりと、自発的に行動できる人は「リーダーシップがある」と高く評価されるでしょう。

ここで言う[リーダーシップ]とは、1人で強引に議論を進めることではありません。そのため、常にチーム全体を見渡し、全員を巻き込みながら目的達成に導く姿勢を意識しましょう。

協調性・コミュニケーション力

グループワークは、チームで協力して成果を出すことが求められます。そのため、個人の能力だけでなく、メンバーと円滑な人間関係を築く[協調性]が欠かせません。

中でも企業が重視することは、[自分の意見を主張しつつ、相手も尊重する]というバランス感覚です。この姿勢は、メンバーの意見に真摯に耳を傾ける(傾聴力)場面や、意見が対立した際に調整役を買って出る行動に現れます。

また、話している内容だけでなく、[相づち]や[うなずき]といった、議論を促進する非言語的なコミュニケーションも評価の対象となります。

論理的思考力・課題解決能力

グループワークでは、[結論そのものよりも、そこに至るまでの思考プロセスと行動]が重視されます。

企業が見ているのは、与えられたテーマの論点を整理し、仮説を立て、議論を構造化するといった[論理的思考力]を、チームでの[課題解決]にどう活かせるかという点です。

そのため、単にユニークなアイデアを提示するだけでなく、チームとして「なぜこの結論が、課題解決に最も有効だと考えたのか?」と、その思考の道筋を立てて説明できるかどうかが評価の鍵となります。

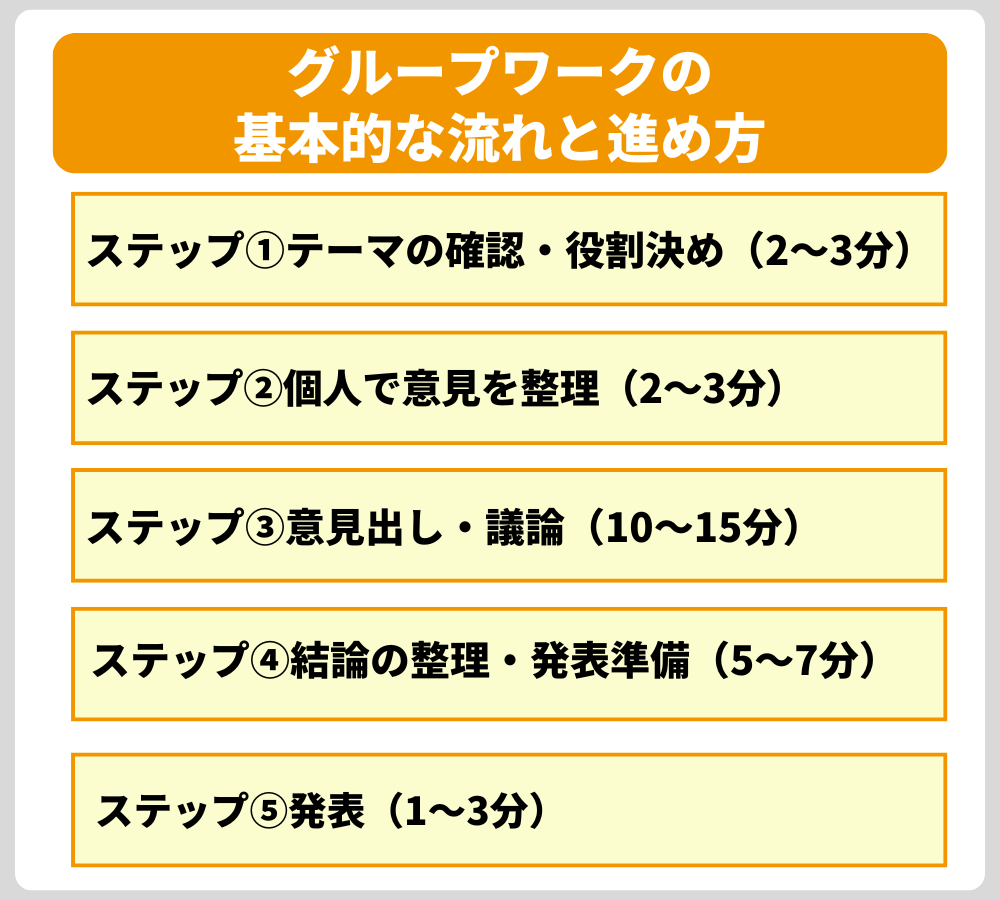

グループワークの基本的な流れと進め方

インターンシップの選考でおこなわれるグループワークの一般的な流れについて解説します。

※グループワークの時間配分や進め方は、企業やテーマによって異なります。この記事で紹介する内容は、あくまでも参考としてご活用ください。

ステップ①テーマの確認・役割決め(2〜3分)

企業からテーマ(課題)の説明を受けた後、まずはメンバー全員でグループワークの目的とゴールを確認し、共通認識を持つようにしましょう。

特に「最終的な成果物(アウトプット)は何か?」「制限時間は何分か?」という2点は、最初に必ず確認してください。

目的を共有できたら、議論を円滑に進めるための役割分担を決めます。ここで時間をかけすぎず、ファシリテーターやタイムキーパーなどを素早く決めることが、その後の進行をスムーズにするためのコツです。

ステップ②個人で意見を整理(2〜3分)

議論に入る前に、各自で意見を整理する時間が設けられることが多いです。テーマに対して、自分の意見やアイディア、その根拠などを自由に書き出し、発言の準備をします。

この時間を有効に使うことで、その後の議論で、より質の高い意見交換ができるようになります。

ステップ③意見出し・議論(10〜15分)

メインの議論の時間です。出された意見をもとに、比較・整理・統合しながら、チームとしての最適な結論を導き出しましょう。

この時間で大切なことは、一部の人だけが話し続ける状況を避けることです。全員が発言しやすい雰囲気を作ったり、相手の話にリアクションを取ったりすることで、チーム全体の議論を活性化させる姿勢が、個人の評価に直結します。

ステップ④結論の整理・発表準備(5〜7分)

議論で出た意見を、ノートテイカーの記録をもとに、チームとしての結論を簡潔にまとめましょう。その上で、発表担当者を中心に[何を、どのような順序で話すか]を整理し、発表の準備を進めます。

このステップでは、[議論の内容を、時間内に分かりやすくまとめる力]が評価されています。最終的な発表が成功するかどうかは、この[準備]の質にかかっているのです。

ステップ⑤発表(1〜3分)

最後に、グループとしての結論を発表します。発表は担当者が1人で話す場合もあれば、複数人で役割分担するケースもあります。

発表の際は、[背景→課題→提案→期待される効果]の構成を意識すると、論理的で説得力のある内容になります。

どんなに良い議論をしても、最終的な発表が分かりにくければ、チーム全体の評価が下がってしまうため、全員で協力して簡潔で論理的な発表を心がけましょう。

タイプ別に見る!グループワークで好印象を残す立ち回り方

グループワークで大切なことは、自分の性格や得意・不得意を理解し、それにあった形でチームに貢献することです。ここでは、学生によくある苦手タイプ別に、それぞれが活躍できる[立ち回りのコツ]を紹介します。

【発言が苦手】リアクションや書記で貢献しよう

「うまく意見を言える自信がない…」という人でも、うなずきや相づち、笑顔などのリアクションを積極的に取ることで、チームの雰囲気を良くする重要な役割を果たせます。

また、発言者の意見を丁寧に書き取る [ノートテイカー(書記)] としてサポートに回るのもオススメです。記録を通して議論の整理に貢献すれば、控えめながらも着実に評価されます。

【議論をまとめるのが苦手】整理役のサポートに回ろう

色々な意見をまとめたり、論点を整理したりすることが苦手なタイプは、無理にリーダーを担うよりも、無理にリーダーを担うよりも、「いま出ている意見はAとBかな?」といった小さな確認を通じて整理役の補助をしましょう。

また「さっきのCさんの意見は、今のDさんの話と繋がりますね」のように、複数のアイデアを繋ぎ合わせる発言も、チームへの大きな貢献となります。

【周囲を巻き込むのが苦手】1対1での声かけから始めよう

全体を仕切るのが苦手だと感じる人は、まず隣のメンバーに「どう思いますか?」と小声で尋ねるなど、1対1での声かけから始めてみましょう。

この小さな一歩が自然なコミュニケーションの広がりを生み、結果として周囲を巻き込む存在へと成長するきっかけになります。自ら行動を起こす姿勢は、たとえ小さなものでも必ず評価に繋がるでしょう。

【アイデア出しが苦手】既出の意見に付加価値を加えよう

「ユニークなアイディアなんて思いつかない」と悩む人もいるでしょう。そのような人は、すでに出ているアイデアに対して、「それって◯◯にも応用できそうですね」といった具体化・補足・広げるコメントを加えることを意識してください。

ゼロから1を生み出す[発想力]だけでなく、1を10に育てる[アイデアを広げる展開力]も、同じくらい必要です。あなたのその視点が議論を深め、チームの成果を大きく引き上げるでしょう。

【メンバー間のトラブル対処が苦手】冷静な橋渡し役を意識しよう

意見の対立や気まずい沈黙で場の空気が悪くなった際に焦ってしまう人は無理に議論をリードする必要はありません。

まずは「Aさんは効率性を、Bさんは丁寧さを重視しているのですね」のように、両者の意見を客観的に整理する[橋渡し役]に徹しましょう。

当事者から一歩引いたあなたの客観的な発言は、対立するメンバーを冷静にさせ、場の緊張を和らげるきっかけになります。

初めてでも大丈夫!グループワーク前にできる準備

グループワークは、事前に少しでも準備をしておくだけで当日の安心感が大きく変わります。初めてでも落ち着いて参加できるように、今からできる3つの準備を紹介します。

頻出テーマに対して自分なりの回答を用意する

グループワークでは、[新規サービスの提案]や[就活生に必要な資質]など、企業ごとに様々なテーマが出題されます。これらのテーマを知っているだけでは十分な準備とは言えません。

大切なことは、それぞれのテーマに対して、事前に自分なりの意見を組み立てる練習をしておくことです。そうすることで、自身の思考パターンや論理展開の傾向を把握できるだけでなく、本番での発言に自信を持って臨むことができます。

自分に向いてそうな役割を検討する

グループワーク当日は、議論の冒頭で慌ただしく役割分担が決まることが多々あります。その場で焦らないためにも、「自分はどんな役割なら貢献できそうか」を事前に考えておくことが大切です。

例えば、議論の流れをまとめるのが得意ならファシリテーター、客観的に全体を見るのが得意ならタイムキーパーや書記(ノートテイカー)など、自身の性格やこれまでの経験に基づいて、最も適した役割を考えておきましょう。

このように事前にイメージを持つことで、当日の迷いや不安を軽減できることでしょう。

時間配分と結論までの流れを把握しておく

グループワークは、通常[役割決め→意見出し→議論→発表準備→発表]という基本的な流れで進行します。企業やテーマによって、時間配分は多少異なりますが、1テーマあたり20〜30分程度が一般的です。

この流れを事前に把握しておくことで、現在の段階や結論までの残り時間を把握でき、全体像を掴むことができます。これはリーダーでなくとも大きな強みとなるため、一度シミュレーションしておくことをオススメします。

グループワークに関するよくある質問

グループワークに不安を抱える就活生は少なくありません。ここでは、特によく寄せられる疑問に対して、わかりやすくお答えします。

Q1. 話すのが苦手でも評価されますか?

話すのが苦手でも評価されます。

グループワークで評価されるのは[話す量]よりも[チームへの貢献度]です。例えば、書記として発言を丁寧にまとめたり、誰かの意見にリアクションして議論を広げたりと、話さなくてもできる貢献はたくさんあります。

[聞く力]や[整理する力]も十分評価対象になるため、自分にできる形でチームに関わりましょう。

▶ 詳しい説明は『【発言が苦手】リアクションや書記で貢献しよう』で解説しています

Q2 グループワークで目立つにはどうしたらいい?

グループワークで目立つことは、ただ大きな声を出すことではありません。チームに必要な役割を果たせる人が、結果として高く評価され、良い意味で[目立つ]ことができます。

自分の強みを活かして、以下のような貢献を意識しましょう。

- 意見の整理議論の推進

- 全体を俯瞰した冷静なフォロー

- 発表でわかりやすく伝える役割

これらの立ち回りは、周囲から注目されやすいでしょう。ただし、無理に目立とうとするのではなく、チームの成功に貢献する姿勢を心がけてくださいね。

Q3. ファシリテーターをやった方が有利ですか?

一概に[ファシリテーターが有利]というわけではありません。

企業がグループワークで評価していることは、役職そのものではなく、自分の強みを理解し、チームに最も貢献できる役割を選び、その務めをしっかり果たせているかどうかです。

そのため、無理にファシリテーターを務めて議論を混乱させてしまうより、自分の強みを活かせる[ノートテイカー]や[サポート役]に徹する方が、チームへの貢献度は高く、評価も上がります。

どの役割が最も有利かを考えるのではなく、自分に合った役割で、いかに価値を発揮するかを意識するようにしてください。

▶ 詳しい説明は『グループワークにおける主な役割』で解説しています

Q4. 正解がないテーマでどう答えればいい?

正解がないテーマでは、「なぜその結論に至ったのか?」という思考の過程が重視されます。

そこで論理的な根拠に基づき、チームとして合意形成された意見を丁寧に組み立てることが大切です。突飛なアイデアよりも、現実的で説得力のあるアウトプットを目指しましょう。

Q5. グループメンバー内で意見がぶつかったらどうすればいい?

意見の衝突は、決して悪いことではありません。むしろ、議論を深める良い機会と捉えましょう。大切なことは、感情的にならず、常にチームの目的を意識することです。

「私たちの最終ゴールは何か?」「どうすれば全員が納得する結論になるか?」といった視点を持ち、冷静に議論を調整する姿勢を見せましょう。

このように、対立をより良い結論へと導く[調整力]は、協調性や問題解決能力の高さとして、非常に高く評価されます。

▶ 詳しい説明は『【メンバー間のトラブル対処が苦手】冷静な橋渡し役を意識しよう』で解説しています

Q6. グループワーク未経験者ですが事前にできる対策はありますか?

事前にできる対策は、たくさんあります。例えば、以下のような準備が有効です。

- 過去に出たテーマに対して自分なりの回答を考える

- 各役割(進行・書記・時間管理など)の特徴を把握しておく

- 基本的な進行の流れ(役割決め→意見出し→まとめ→発表)を理解する

事前にイメージを持つことで、当日の緊張を軽減しやすくなります。

▶ 詳しい説明は『初めてでも大丈夫!グループワーク前にできる準備』で解説しています

Q7. オンラインのグループワークの時に注意すべきことは?

オンラインでのグループワークでは、対面以上に表情や声のトーンが重要です。発言前に一呼吸置いたり、相手の名前を呼んでから話したりするなど、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。

また、チャット機能で補足情報を送るなど、オンラインならではの工夫も高く評価されるポイントです。

まとめ

この記事では、インターンシップの選考のグループワークを突破するための、具体的な進め方や役割、評価されるポイントについて解説しました。

初めてグループワークに参加する就活生は、不安に感じることも多いでしょう。しかし、最も大切なことは、自分の性格や強みを理解し、[自分らしい貢献]の形を見つけることです。

自信を持って本番に臨めるよう、今回紹介した内容を参考にしっかりと事前準備をするようにしてくださいね。

インターンシップのグループワーク後の準備はしている?エージェントと一緒に万全の体制を整えよう

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就職エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「グループワーク後の面接ってどうしたらいいの?」「面接の練習をしたことがなくて本番が不安…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。