●チャレンジ精神には「新しいことに挑む」「困難なことを達成・解決しようとする」「苦手なことでも果敢に取り組む」という3つの種類がある。

●自己PRで「チャレンジ精神」を伝える際には「前向きに挑戦し続けるチャレンジ精神がある」など具体的な例と共にアピールする必要がある。

●チャレンジ精神をアピールする際には、企業が求める人物像に合ったアピールをすることが大切である。

- 「自己PRでチャレンジ精神をアピールしたいけどで問題ないかな?」

- 「そもそも自己PRでチャレンジ精神をアピールするにはどう伝えればいい?」

- 「チャレンジ精神をアピールする上で気をつけた方がいいことはある?」

自己PRでチャレンジ精神をアピールしようと考えている就活生にはこのような不安や疑問があるのではないでしょうか。

そこで本記事では、自己PRでチャレンジ精神をアピールするためのポイントやコツ・注意点などについてご紹介していきます。

自己PRの書き方や例文も紹介していますので、チャレンジ精神をアピールしようと思っている就活生は是非参考にしてみてください。

多くの企業が求める「チャレンジ精神」

自己PRでチャレンジ精神はアピールポイントになるのかと気になっている就活生もいるかと思いますが、結論から伝えると「チャレンジ精神」は多くの企業で求められるスキルといえます。

チャレンジ精神がある人ということは、[物事に意欲的に取り組むことができる][どんな状況でも諦めず果敢に挑戦できる][困難なことにも前向きに挑むことができる]という印象を与えます。

そのため、面接官は「自社の新規事業にも貢献してくれるのでは?」「苦境にもめげずに前向きに取り組んでくれるのでは?」と会社の成長と発展に貢献してくれることを期待し、高評価をつける可能性が高いでしょう。

特に景気変動も激しい昨今を勝ち抜いていくために、業務や課題を自ら見つけ率先して活動できる力は重要視されているため、チャレンジ精神は多くの企業で重宝されるスキルだと言えるでしょう。

「チャレンジ精神」の種類

多くの企業で求められるチャレンジ精神ですが、一言で「チャレンジ精神」と言っても様々な種類のチャレンジ精神があります。ここではチャレンジ精神の種類についてお伝えしていきます。

新しいことに挑むチャレンジ精神

「新しいことに挑むチャレンジ精神」とは、前例がないもしくは少ないことに挑戦することや未経験のことに挑むことです。

具体的には、[大学入学後自ら新しい部活を創設した]、[興味のある分野を突き詰めるために大学時代に起業した]、[部活動での従来の慣習では成長できないと考え新たなルールを設立し浸透させチーム優勝に導いた]などの経験が該当します。

困難なことを達成・解決しようとするチャレンジ精神

「困難なことを達成・解決しようとするチャレンジ精神」とは、まだ解決されていない課題を解決に導こうと挑戦することです。

具体的には、先輩たちが解決できなかった研究を突き詰めて解決に導いた、周囲ができないと諦めていた課題をなぜできないのかを深堀し続け、原因を突き止め解決することができた、などの挑戦が挙げられます。

苦手なことでも果敢に取り組むチャレンジ精神

「苦手なことで果敢に取り組むチャレンジ精神」とは、自分が苦手なことであっても逃げることなく挑戦し続け物事の達成に向けて努力できることです。

具体的には、英語が苦手だったが留学して克服しようと努力をしたといった[留学経験]や、運動が苦手であったが克服したいと考え中学時代からバレーボール部に所属し高校3年の時にはスタメン選手に選ばれるまで成長したといった[部活動を通して成長した経験]などがこれに該当します。

「チャレンジ精神」の言い換え方

「チャレンジ精神」という言葉は非常に抽象的なので自己PRを伝える際に「私の強みはチャレンジ精神があることです。」とアピールしても、面接官にはどのようなチャレンジ精神があるのかがイメージしづらく高評価を得ることが難しいです。

チャレンジ精神という抽象的な言葉ではなく、具体的な行動がわかる言葉に言い換えて伝えることで説得力のあるアピールをすることが可能になります。

具体的には、「私の強みは、常に前向きに新しいことに挑戦し続けることができるという点です」というようにどんなチャレンジ精神であるのかを具体的に言い換えると良いでしょう。

ここでは、チャレンジ精神の言い換え方をまとめていますので、是非参考にしてみてください。

■新しいことに挑むチャレンジ精神

新しいことに挑戦する

好奇心旺盛である

成長意欲が高い

変化を好む

■困難なことを達成・解決しようとするチャレンジ精神

困難に挑戦する

諦めずに行動し続けられる

探求心がある

■苦手なことでも果敢に取り組むチャレンジ精神

苦手なことに挑戦する

向上心がある

忍耐力がある

これらの言い換えを参考にあなたの強みが具体的に伝わるよう自分独自の自己PRを考えてみましょう。

「チャレンジ精神」で周囲と差を付けるコツ

自己PRでチャレンジ精神があることをアピールする就活生は多いため、出来る限り印象に残る自己PRにすることが大切です。

ここでは周囲と差をつけるために自己PRを作成する際に意識した方が良い内容2つについてお伝えしていきます。

課題発見力があることを伝える

『課題発見能力』とは、「自分に不足している能力を見つけることができる力」や「失敗の原因を網羅的に考えることができる力」のことを言います。

この力があると、上司や結果を残している人と自分を比較して自分に不足している能力を見つけることができたり、過去の経験や周囲からの意見をもとに自分の失敗の原因に気付けたりできるようになります。

恐らく皆さんが何かにチャレンジをしようとする場合、何かしらの課題がありその課題解決に向けて行動を起こすことが多いと思います。

そのため「潜在的な課題を発見し、それを解決するために率先して行動をすることができる」というように、課題発見力とチャレンジ精神があることを組み合わせて、アピールすることができると、他の就活生とは一味違う自己PRになるはずです。

課題解決力があることを伝える

『課題解決力』とは、「物事の真の課題に気付くことができる力」や「課題解決に向けた具体的な行動策を多角的に考えられる力」などのことを言います。

チャレンジすることは素晴らしいことですが、何かにチャレンジするとそれに呼応して当初想定していなかった問題が生じるケースは少なくありません。

中にはチャレンジした結果、新たな課題が発生することもあるでしょう。

その際、課題解決に向けどのように行動をとったのかといった「チャレンジ精神を持って行動することから得た学び」なども合わせてアピールすることができると、他の就活生と差をつけることができるでしょう。

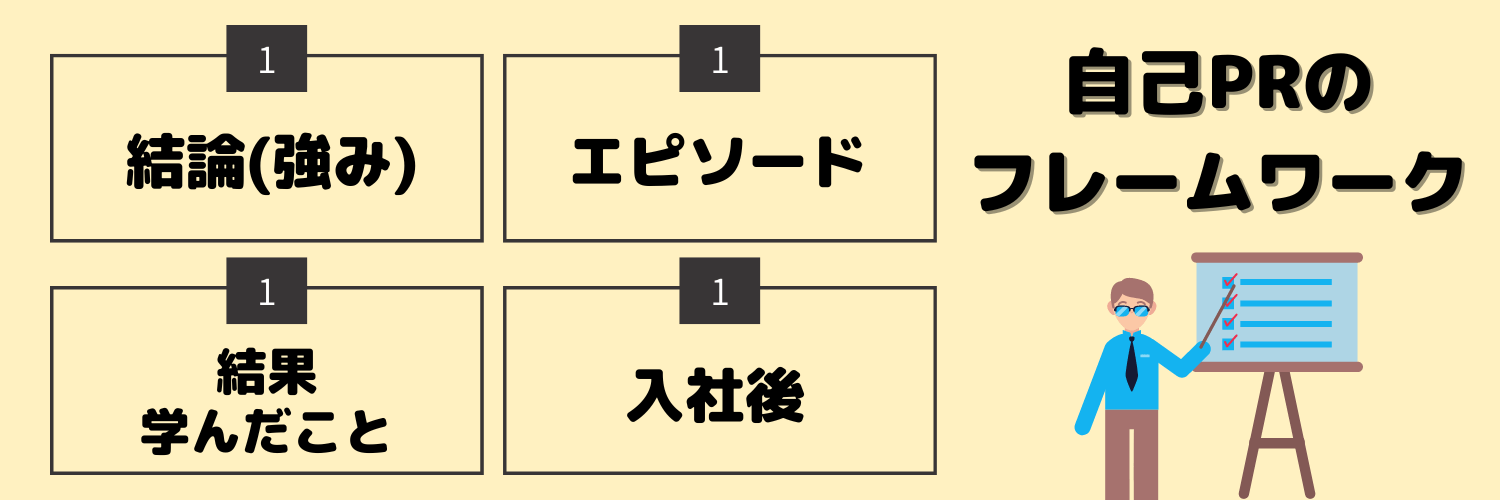

自己PRで「チャレンジ精神」をアピールする方法

自己PRを書く際は上記のフレームワークに沿って書くと、あなた自身を存分にアピールすることができ印象に残る自己PRをおこなうことができるでしょう。

結論から伝える

まずは、[結論]から伝えます。

例えば、伝えたい強みが「どんな困難な状況であっても前向きに挑戦することができるチャレンジ精神」なのであれば、冒頭でそれを伝えましょう。

自己PRだけでなく面接の場では全ての質問に対して[結論]から[端的]に述べることが求められますので覚えておいてください。

具体的なエピソードを伝える

結論を伝えたら次にその結論を裏付けるエピソードについて伝えます。

自己PRでありがちな失敗例が、「~しました。~ということがありました。ですが、目標を達成できました。」といった過去の事象を羅列しただけで終わってしまうことです。

これでは、具体的に就活生自身がどのように考え、何を学び、どう行動に移したのかが分からず、ただの自慢話となってしまい、人間性が評価できません。

具体的なエピソードを伝える際には、その行動を起こそうと思った背景やきっかけなども合わせて話すとあなたらしさが伝わるでしょう。

引用元:unistyle/選考通過者本選考ES(三菱商事20卒)

学んだことを伝える

エピソードを伝えた後は、そのエピソードから学んだことについて触れます。

具体的には、前向きにチャレンジした結果どうなったのか、それによって得た気付きや今後どのようにしていこうと考えたのかなどについてを話しましょう。

入社後にどう活かすのかを伝える

最後にこれまで伝えたエピソードや学びをもとに入社後どのように働きたいと考えているのかという点について話します。

ここでは企業にとって採用したほうが良いメリットや働くイメージが湧くような内容を伝えられると好印象を与えることができるでしょう。

具体的には、「どんなことに対しても諦めずにチャレンジし続ける精神を活かし、御社の新規事業の成長に貢献したい」など、自らのチャレンジ精神をどのように企業で活かしていこうと考えているのかを伝え、面接官に採用のメリットが伝えられるように意識してみてください。

自己PRの詳しい書き方については以下の記事で紹介しているので、自己PRを考える際は参考にしてみてください。

「チャレンジ精神」をアピールした例文10選

ここではチャレンジ精神の3つの種類別に自己PR例文をご紹介していきますので、自己PRを作成する際の参考にしてみてください。

・例文①|部活編

・例文②|サークル編

・例文③|インターン編

■困難なことを達成・解決しようとするチャレンジ精神編

・例文①|部活

・例文②|サークル編

・例文③|留学編

・例文④|インターン編

・例文⑤|イベント開催編

■苦手なことでも果敢に取り組むチャレンジ精神

・例文①|留学編

・例文②|旅編

新しいことに挑むチャレンジ精神

🔶例文①|部活編

⇨フレームワークに沿っていて読みやすい構成となっています。互いに助け合えるようになった結果、本番のトラブルにどのような対応ができたのかまで書けると部にどのような影響をもたらしたのか伝わりやすくなります。。

🔶例文②|サークル編

⇨新入部員の対象を限定したことや会場を臨機応変に変えることなど行った工夫が具体的に書かれています。また、経験の活用についても詳しく書かれているのは良い点です。

🔶例文③|インターン編

⇨『ニーズに最適なコンセプト設計』とありますが「どのようなコンセプト設計をしたのか」まで具体的に書けるとより伝わりやすい文章になります。

困難なことを達成・解決しようとするチャレンジ精神

🔶例文①|部活編

⇨意識改革をおこな前と後でどのような変化があったのかまで具体的に書かれています。経験からの学びを『主体性をもって周囲を巻き込みながら物事に取り組むことの大切さ』のようにもう少し具体的に書けるとよりわかりやすい自己PRになるでしょう。

🔶例文②|サークル編

⇨きちんとフレームワークに沿って書かれています。4つのサークルをどのようにまとめたのかまで書けるとよりアピールできます。

🔶例文③|留学編

⇨難しい内容を具体性を持たせてわかりやすく書いてあります。「1点目は~、2点目は~」と分けて書いてあるため分かりやすくなっています。

また、『信頼関係の構築を意識して行動し』とありますがどのように信頼関係を築いたのかまで書けるとより良い自己PRになるでしょう。

🔶例文④|インターン編

⇨仮説とその裏づけまで行ったことが書かれており、『応募数を1.5倍』『収益を1.2倍』のように結果を具体的な数値で表しているためわかりやすくなっています。

🔶例文⑤|イベント開催編

⇨フレームワークに沿ってきれいな構成で書かれています。また、OBからもらったアドバイスをどう活かしたかまで書かれているのは分かりやすいです。

苦手なことでも果敢に取り組むチャレンジ精神

🔶例文①|留学編

⇨行動を起こした動機が「言語習得・異文化理解」と詳細に書かれていて分かりやすいです。また内容も誰にでも話しかけた、積極的に遊んだなどわかりやすく書かれています。

🔶例文②|旅編

⇨経験の活用が実際に働いている場面を想定してあり具体的でわかりやすくなっています。また詳細に修正点とその根拠まで書かれているのはわかりやすいです。

「チャレンジ精神」をアピールする際に注意すべきこと

最後に、チャレンジ精神をアピールする際に注意すべきことについてお伝えしていきます。

企業が求める人物像に合ったアピールをする

チャレンジ精神は多くの企業で求められているスキルの1つですが、志望企業が必ずしもチャレンジ精神を求めているとは限りません。

チャレンジすることよりも堅実に仕事を進めてくれる人を求めている企業に対して「新しいことにチャレンジします」とアピールしても全く響かないことは想像できるでしょう。

そのためまずは、志望企業が求める人物像をしっかり確認しておくことが大切です。

アピールするチャレンジ精神を間違えない

前述の通りチャレンジ精神には3つの種類があるため、企業に合わせて適切なチャレンジ精神をアピールする必要があります。

例えば、某IT企業の面接で、面接官はシステムの不具合が起こった際に「どんな困難にも果敢に挑みチャレンジし続けることができる」人を求めているにもかかわらず、就活生が「新しいことにチャレンジし続けることができる」とアピールするとミスマッチを感じるのではないでしょうか。

どのような「チャレンジ精神」をアピールするべきなのかは企業によって異なりますので、前項同様にまずは企業研究を念入りにおこない、志望企業にあったチャレンジ精神をアピールするよう心がけましょう。

まとめ

ここまで自己PRでチャレンジ精神をアピールするための考え方や自己PRの答え方のフレームワークや注意点、回答例文などについてお伝えしてきました。

自己PRは就活の面接で必ず聞かれる質問の1つです。

企業は自己PRを通してあなたの人柄や人間性、社風へのマッチ度や今後の活躍可能性などを見極めようとしていますので、自分の最も良い点をしっかり見てもらえるよう準備をしていくと良いでしょう。

「チャレンジ精神」を自己PRとしてアピールしようと思っている就活生は本記事を参考にし、自分ならではの自己PRを是非作成してみてください。

就職エージェントneoを活用して就活をしよう!

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就職エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「面接の練習をしたことがなくて本番が不安…」「自己分析のやり方を調べてもピンとこない…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。