●コロナウイルスで大きな影響を受けたインバウンド需要は回復の兆しを見せている。

●化粧品業界は男女問わず人気な業界のため、業界研究や動向はしっかりとおこない就活を乗り切ろう!

美容大国日本には数多くの化粧品メーカーが存在しています。

資生堂やコーセーなど、就活生の皆さんにとって聞きなじみのある企業もあると思います。

そんな化粧品業界ですが、実際のところどのような仕事をしているのかご存じでしょうか。

本記事では「化粧品業界の仕事ってどんな人が向いている?」「化粧品業界って将来性あるの?」といった疑問を持つ就活生に向けて、化粧品業界の仕組みや動向、志望動機・自己PRの書き方についてわかりやすく解説していきます。

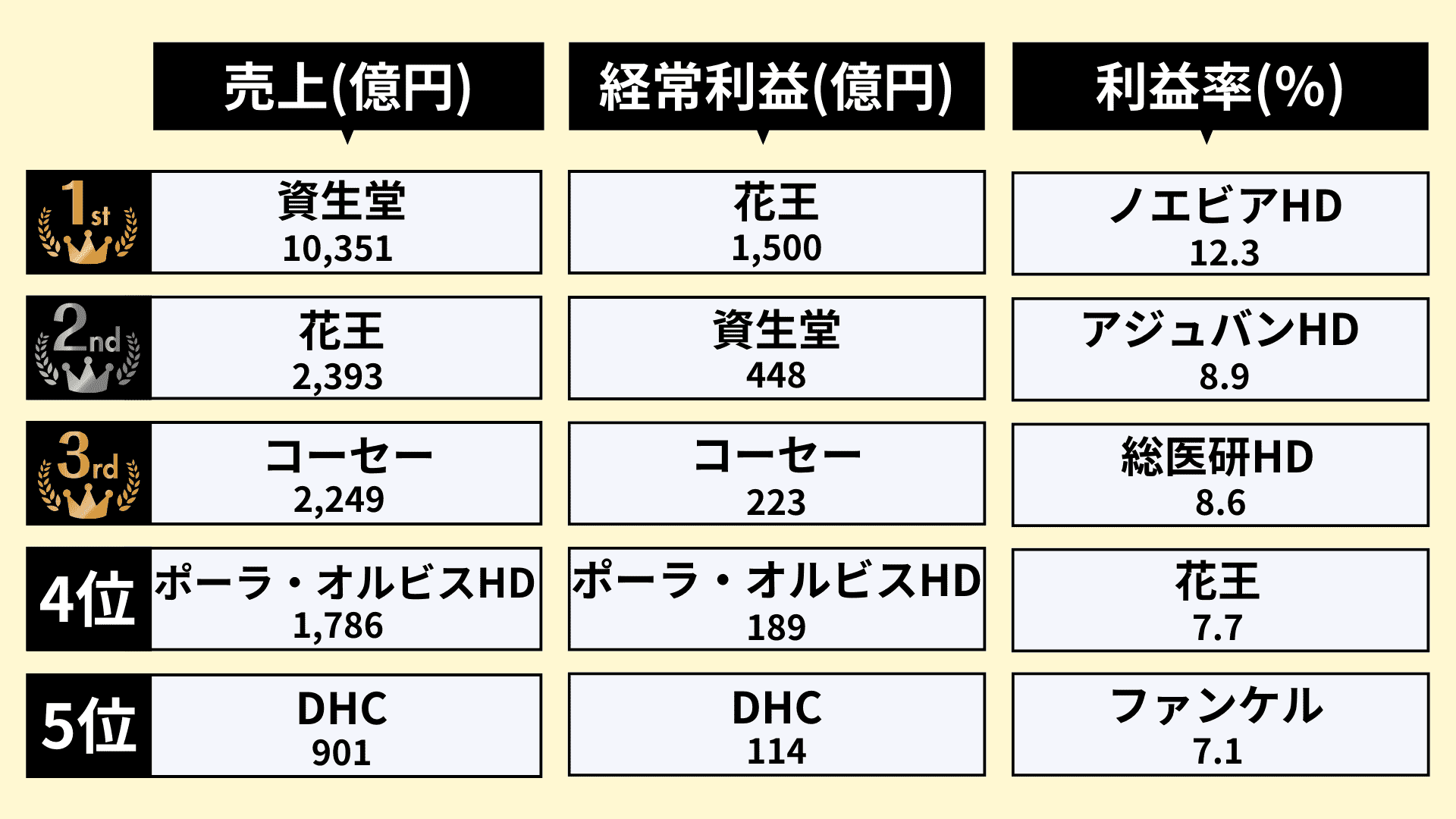

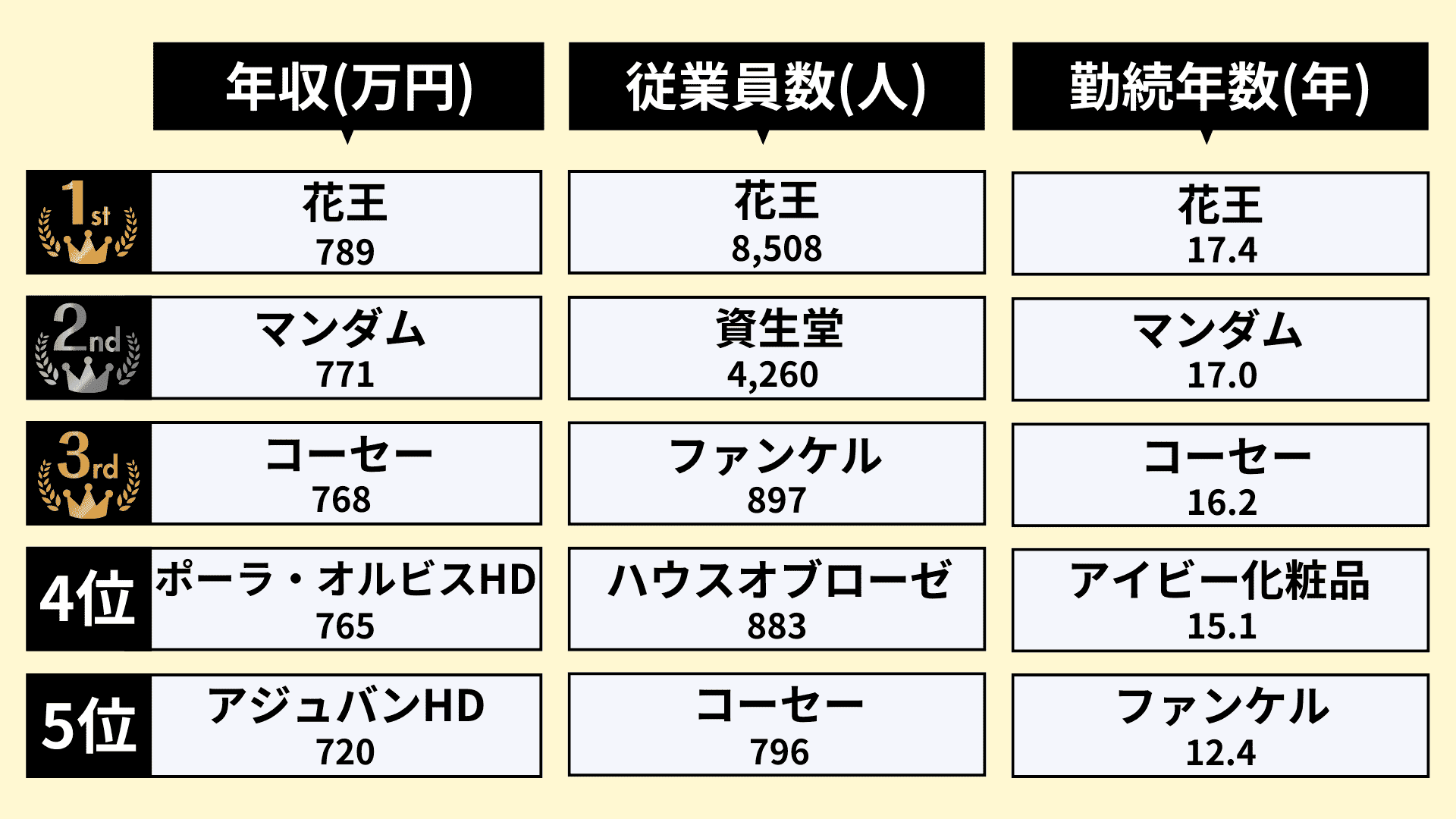

また化粧品業界の売上や利益、年収、従業員数、勤続年数をランキングで紹介しているので、志望企業が決まっていない人はES作成の参考にしてみてください。

化粧品業界とは?

化粧品業界とは、化粧品の研究開発、製造、販売などに携わる化粧品メーカー企業の総称です。

化粧品メーカーは、化粧品の企画や研究開発から販売まで一貫している企業と、受託製造に特化して事業を展開している企業に分けられます。

化粧品業界は女子就活生を中心に毎年人気が高く、特に大手化粧品メーカーは志望者が集中し難易度が高いことで知られています。

化粧品業界に就職したいと考えている就活生は、化粧品業界の仕組みや各企業の強みをしっかりと理解した上で選考対策をしていきましょう。

化粧品業界のビジネスモデル

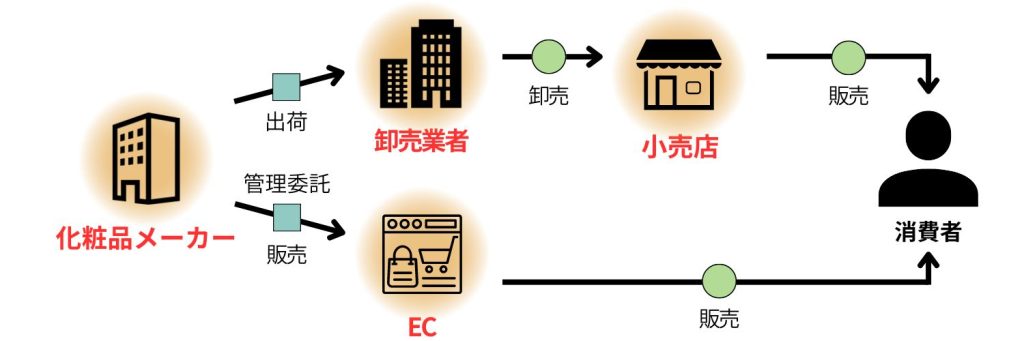

化粧品メーカーでは商品が生産された後、大きく2つの販路に分かれて私たち最終消費者のもとに届きます。

1つ目の販路が卸売りの後、百貨店やドラッグストアなどの販売小売店を介するパターン、2つ目がECサイトなど(電子商取引)を経由するパターンです。

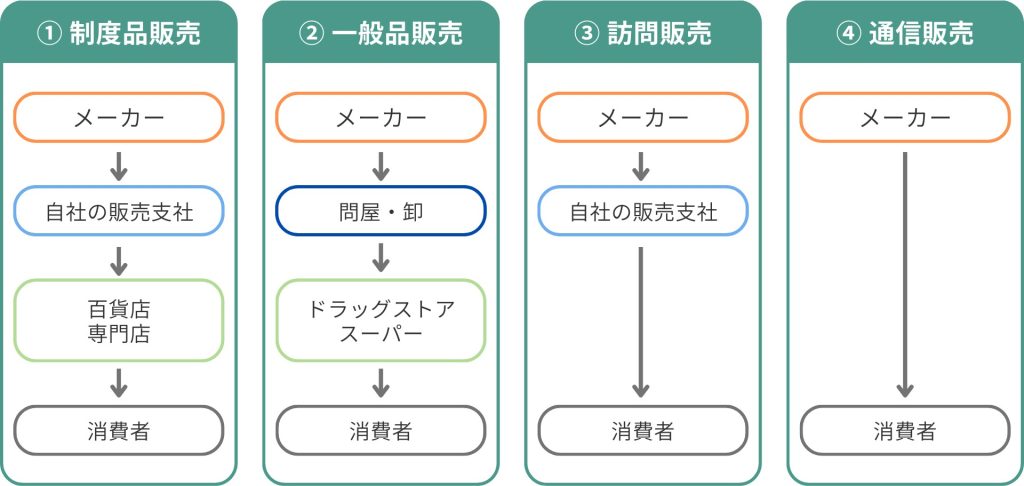

化粧品の販売経路

上記では化粧品業界のビジネスモデルを紹介しましたが、化粧品の販売経路は多岐にわたっています。国内化粧品の販売経路は主に4つに分かれるため、図を参考に把握しておきましょう。

まず①の「制度品販売」は、卸売店を介さずに、化粧品メーカーが直接取引契約を交わしている百貨店などで販売するルートで、化粧品メーカーから各店舗に美容部員を派遣しているのが特徴です。

②の「一般品販売」は、問屋や代理店などを経由してドラッグストアなどの店舗で販売するルートです。制度品販売のように化粧品メーカーから直接店舗にサポートができないため、取り扱う製品はカウンセリングが必要ないヘアケア化粧品やトイレタリー用品が中心になっています。

③と④は、店舗を構えずに販売する、”無店舗販売”である点は同じですが、消費者に商品を届けるルートが異なっています。

③の「訪問販売」が、メーカーの訪問販売員が直接消費者に販売していくのに対して、④の「通信販売」はカタログやインターネット、テレビショッピングなどを介して、メーカーから消費者のもとに直接届けられます。

近年のインターネットの急速な普及により、ECショップやホームページを通して販売される化粧品も増加しており、通信販売は今一番勢いのあるチャネルといっても過言ではありません。

化粧品の主なカテゴリー

皆さんは「化粧品」と聞いて何を思い浮かべるでしょうか?一言で化粧品といっても、実は数多くの種類が存在しています。

ここでは主な化粧品のカテゴリーと、カテゴリー別の市場構成比率について触れていきます。

主な化粧品のカテゴリー

まずは化粧品のカテゴリーから見ていきましょう。

化粧品には、大きく分けて以下の6つのカテゴリーがあります。

🔶スキンケア化粧品

化粧水や洗顔料、乳液など、皮膚を健やかに保ち、肌のコンディションを整えることを目的とする化粧品のことを指し、基礎化粧品とも呼ばれています。

目的別では下記のような製品が例として挙げられます。

・肌を整える :化粧水、美容液、パック など

・肌を保護する :乳液、クリーム など

🔶メイクアップ化粧品

メイクアップ化粧品は、以下で紹介する2つのジャンルに分かれています。

「魅力を増し、容貌を変える」ことを主な効果とし、肌荒れやシミなどの見せたくない部分を隠したり、肌色の補正をしたりすることを目的とするした化粧品。

例:ファンデーションやコンシーラーなど

・ポイントメイクアップ化粧品

陰影を付けて顔に立体感を出したり、色を与えて強調したりすることを目的とした化粧品。

例:口紅やチークなど

🔶ヘアケア化粧品

ヘアケア商品とは、頭皮および毛髪を洗浄し、髪の痛みを補修、整髪するものを指します。

代表的なものとしてシャンプーやリンスなどが挙げられますが、その他カラーリング剤や育毛剤などもヘアケア化粧品に含まれます。

🔶ボディケア化粧品

顔以外の部分の肌を清潔に保ち、様々な肌トラブルを防ぐ役割を果たすのが、ボディケア化粧品です。

ボディソープやボディクリーム、制汗剤などが代表例として挙げられます。

🔶フレグランス化粧品

フレグランス化粧品とは、香りを楽しむことを目的とした化粧品のことです。

基本成分や香料の配合量により呼び名や香りの持続時間が異なるのが特徴で、一例として香水、オードパルファム、オードトワレなどがあります。

🔶トイレタリー用品

トイレタリーというと、トイレのイメージが先行してしまいがちですが、実際は日用品の1ジャンルのことで紙おむつや入浴剤、歯磨き剤などが含まれています。

ただし業界内においてもトイレタリーの定義はあいまいで、基本的には身だしなみのため、身体を手入れするためのものとして捉えられています。

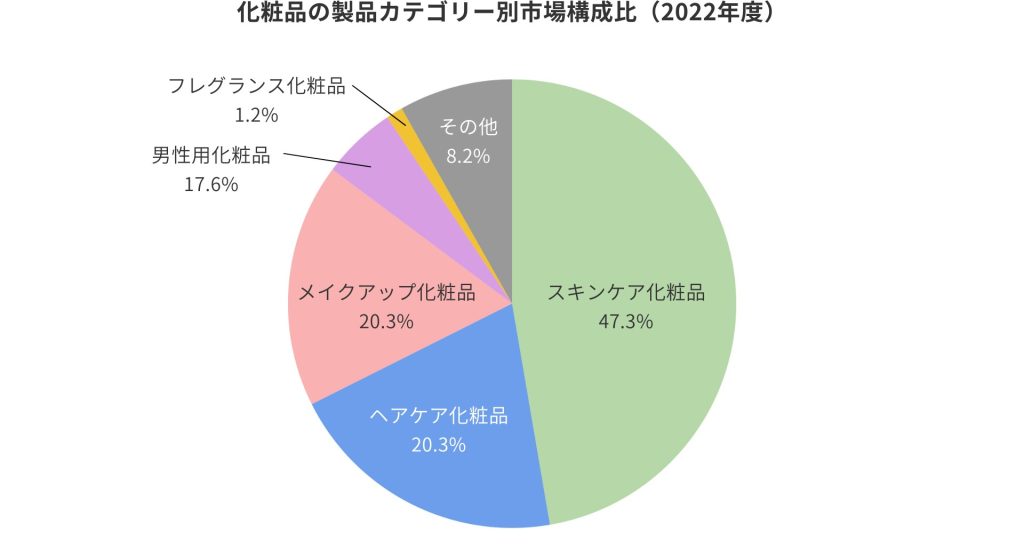

化粧品のカテゴリー別市場構成比率

上記にて紹介した化粧品のカテゴリーごとの、2022年度の市場構成比率を紹介していきます。

矢野経済研究所の化粧品市場に関する調査データによると、スキンケア化粧品が47.3%と市場の大半を占めており、ヘアケア化粧品が20.3%、メイクアップ化粧品が17.6%、男性用化粧品が5.4%、フレグランス化粧品が1.2%という構成比率となりました。

新型コロナウイルス流行前の市場規模と比較するとまだ回復途中という段階ではありますが、消費者の外出機会が徐々に増えてきたことで化粧品に対する需要は回復傾向にあり、インバウンド需要も回復の兆しを見せています。

参照元:株式会社矢野経済研究所/化粧品市場に関する調査を実施(2023年)化粧品業界の動向

ここでは化粧品業界の動向を2つ紹介していきます。

大枠として以下のトピックスについて紹介しているので、化粧品業界の動向を把握しておきましょう。

・インバウンド需要の回復

■新たなビジネスチャンス

・インフルエンサーマーケティング

・異業種参入

・DtoCモデルの拡大

・メンズコスメ市場の拡大

新型コロナウイルスの影響

化粧品市場では、2012年から19年まで右肩上がりで推移していました。19年には4年連続で過去最高額を更新し、初の1兆7千億円台を達成しました。

しかし、2021年の化粧品出荷額は前年比8.2%減の1兆3,529億円で、2年連続で出荷額減少という結果になりました。 2019年から2021年にかけては、4,082億円が減少しています。

マスク着用の定着やテレワークの普及により化粧品の消費が減少したことから、2021年も新型コロナウイルスの影響を受けた年となりました。

しかし2022年の春以降は、外出規制緩和に伴い口紅などのメイクアップ化粧品の需要が伸びつつあります。中でもドラッグストアなどで購入できる低価格帯の高機能商品が好調です。

2023年には韓国・中国発の低価格帯ブランドも伸びているため、引き続き低価格帯のメイクアップ化粧品の市場拡大が見込まれています。

また、高価格帯のスキンケア化粧品においても美白ニーズによる美容液などの需要が拡大しました。マスクを外して人と会う機会が増えたことでコロナ禍のマスク着用による、しわやたるみケアの需要も増えるとみられ、スキンケア化粧品はさらに拡大していくでしょう。

参照元:富士経済グループ/化粧品総市場と価格帯別の動向を総括

🔶インバウンド需要の回復

新型コロナウイルス感染拡大の影響で激減していたインバウンド需要ですが、2022年10月以降の入国緩和により回復傾向にあります。

インバウンド需要が急成長していたコロナ以前の2019年と比べて、現在は70~80%前後の回復率の中、一部の百貨店ではインバウンド売上が前年同月比200%以上を超え、大きな伸張を見せていました。

また、コロナ以前は中国からの訪日客が大きな割合を占めていましたが、2023年は円安の影響もあり、百貨店などではアメリカやカナダなど中国以外の各国からの来店が増加しています。

コロナを機に”自分に合ったパーソナルな化粧品”の購入を目的とし、化粧品カウンターでの接客を求めて来店する外国人が増えていることから、インバウンド需要は今後も回復していくと言えるでしょう。

参照元:FASHIONSNAP/百貨店化粧品売り場のインバウンド需要の現在地は?

新たなビジネスチャンス

新型コロナウイルスや中国電子取引法制定の影響を受けている日本の化粧品市場ですが、新たな需要を創出すべく、ビジネスチャンスの獲得を目指しています。

以下では、ECサイトへのシフトチェンジ、インフルエンサーマーケティング、異業種参入、DtoCモデルの拡大、そしてメンズコスメ市場の拡大についてそれぞれご紹介していきます。

🔶ECサイトへのシフトチェンジ

デパートなどで化粧品を買うメリットとしては、実店舗で気になっている化粧品を実際に試した上で購入検討できるといった点です。

しかし新型コロナウイルスの感染拡大によって、店舗で気になる化粧品を試すということができなくなりました。

今までの強みをいかせなくなった化粧品メーカーは、新たな施策としてデジタルシフトを加速させています。

具体的には、ECサイト上でメイク画像や商品紹介を配信、オンラインカウンセリングの実施などをおこなっています。

オンラインカウンセリングでは、カウンセリング前にキットが自宅に届くようになっており、BAさんが画面上で一緒に同じ過程をおこないながら説明してくれるため、自分でおこないながらアドバイスをもらうことができるといった点が特徴です。

このように各化粧品会社はECサイトの拡大に注力しています。

🔶インフルエンサーマーケティング

近年、X(旧ツイッター)、インスタグラムやYouTubeの利用者が増大し、それらのSNSを用いて化粧品やコスメの情報を得る人が増加しています。この傾向は特に若者の間で顕著です。

それに伴い、SNS上でコスメや美容情報に特化した情報を発信するインフルエンサーの数も増え、存在感も増しつつあります。

このような動向を受け、各化粧品メーカーはインフルエンサーマーケティングに注力しているのです。

インフルエンサーマーケティングのメリットとしては、ターゲット層との親和性の高さゆえに、ターゲット層を囲い込みやすいことが考えられるでしょう。

その理由としては、化粧品を探すときに、店頭に足を運ぶのではなく、SNSを用いる人が多いことが挙げられます。

特にインスタグラムにおいては女性ユーザーの割合が大半で、20代と30代では女性ユーザーが60%以上を占めています。

そのため、ユーザー特性が化粧品と非常にマッチしており、ターゲット層への訴求が高い確率で狙いやすいとされているのです。

🔶異業種参入

異業種参入の強みは、自社の得意な技術を再構築して、化粧品に応用できることです。

以下にその実例を2つご紹介します。

1社目は富士フイルムです。同社は、写真フィルム製造の会社として1934年に創業した企業ですが、その後のデジタル化の進行により、2000年以降写真フィルム事業が縮小し、新たに化粧品事業へと参入しました。

代表的ブランドとしては『アスタリフト』が挙げられ、これは創業より写真フィルム製造の分野で培ってきた4つのコア技術・研究を基礎に、独自性の高い先進的な製品として生み出されたものです。

2社目は、目薬の老舗メーカーとして有名なロート製薬です。同社は2001年にスキンケア化粧品(基礎化粧品)市場に本格参入しました。

『メラノCC』、『肌ラボ』などドラッグストアで購入できる低価格帯スキンケアを主力とし、『オバジ』を代表とした高価格帯スキンケアなど、製薬会社ならではの成分に強みを持った製品が展開されています。

またピュアビタミンCを25%の高濃度で製品に配合する技術に関して、2019年に特許を取得し、今では「ビタミンCといえばロート製薬」と呼ばれる地位を築き上げています。

🔶DtoCモデルの拡大

DtoCとは「Direct to Consumer」の略であり、卸売業者や小売店舗を仲介せず、消費者に直接アプローチし、契約や購買に結び付けるビジネスモデルのことを指します。

具体的にはクレンジングバームが主力商品のDUO(デュオ)やファブリック製品、ホームフレグランスなども販売しているSHIRO(シロ)などの化粧品ブランドが挙げられます。

似た言葉にBtoCがありますが、これは一般消費者を対象に企業が取引をおこなうこと、つまりデパートやスーパーマーケットといった小売店と消費者間でおこなわれる商取引のことを指します。

DtoCモデルが拡大した背景には、近年の消費者ニーズが関係しています。

機能的な価値だけではなく、独自のコンセプトやストーリーを持ち、ユニークな体験ができる商品(高品質、独自性)を求めるようになっており、ユーザーに直接商品のコンセプトを紹介することができるDtoCモデルの需要が高まっています。

🔶メンズコスメ市場の拡大

最後にメンズコスメ市場の拡大についての動向を見ていきます。

株式会社インテージ社の調査によると、男性用化粧品市場は2017~2022年の6年間で151%と伸長しており、中でも「基礎化粧品」は149%と特に大きく伸びています。

市場拡大の大きな要因としては新型コロナウイルスの影響がありますが、以下に詳細を3点ご紹介していきます。

1点目は、男性の美意識が高まっていることです。zoomなどのオンライン会議が増えたことで自分の顔を見る機会が増えたことや、不要不急の外出を控える傾向の中、自分の時間が増え「自分磨き」に時間を使う人が増えたのが理由とされています。

2点目は、オンラインショッピングの活用が拡大したことです。実店舗で購入するのに恥ずかしさが先行してしまい、とまどいがあった人も、オンラインショッピングでは買いやすいことがメリットであり、男性の間で広まっています。

そして3点目は、肌荒れに悩む人の増加です。マスクを常に着用した状態での生活や、外出自粛により運動・スポーツをする機会が減ったことにより健康状態が悪化したことを要因として肌荒れが引き起こされ、化粧品に頼るようになった人が増加しました。

参照元:ポストコロナでも成長を続ける男性化粧品市場/株式会社インテージのプレスリリース化粧品業界の大手企業一覧

ここでは、売上上位の大手化粧品企業を計6社紹介していきます。

各社の違いを理解するために、社風や強みなどを比較しながら読んでみてください。

各社の顔ともいえる主力商品、売上や利益などの業績に関しては、記事の後半で紹介していますのでそちらも併せてご覧ください。

資生堂

化粧品業界の売上高において、資生堂は圧倒的なトップを誇ります。

資生堂の主力ブランドとしては、『クレ・ド・ポー ボーテ』、『エリクシール』、『アネッサ』などです。

上記のような主力ブランドを持つ資生堂の売上高が好調な要因としては、プレステージブランドの成長と海外展開への注力の2つが挙げられます。

はじめに、プレステージブランドとは、デパートや化粧品専門店においてカウンセリングを通じて販売している、高い付加価値を持つ高価格帯化粧品のことです。

資生堂の「統合レポート2022」によると、プレステージブランドの国内売上構成比率は約20%であるのに対し、海外売上構成比率は70%以上を超えています。

「世界で勝てる日本発のグローバルビューティーカンパニー」の実現に向け、2016年から中国をはじめとした6つの地域とブランドカテゴリーを掛け合わせたマトリクス型のグローバル経営体制を構築するなど、海外でのさらなる事業成長に注力していくと言えるでしょう。

さらに、おさえておきたい戦略としては「トラベルリテール事業」が挙げられます。トラベルリテール事業は名前の通り旅行者を対象とした小売事業で、機内販売や空港の免税店、クルーズ船などで化粧品などを販売しています。

航空旅客が増加傾向にあるアジア太平洋地域を拠点とする資生堂のトラベルリテールは、中国など主要市場の成長機会をフルに活用できる非常に有利な立場にあることから、近年大きな売り上げを誇るセグメントとして成長しているのです。

参照元:資生堂/統合レポート2022

花王

花王と聞くと、おそらく洗剤やヘアケア製品、紙おむつといった日用品のイメージが先行する就活生が多いのではないでしょうか。

しかし実際には、化粧品も含め多岐にわたる商品展開をしているのです。

同社の主力ブランドはソフィーナですが、2006年に花王の子会社となったカネボウと合算すると、化粧品の国内シェアは首位級を誇っています。

そんな花王の強みは、高い研究開発力と高い倫理観が挙げられるでしょう。

前者については、ひとつの技術を別カテゴリーに応用展開するマトリックス運営と呼ばれる組織運営をおこなっており、新しい価値を持つ商品の開発に成功してきました。

また後者については、米国のシンクタンクEthisphere Instituteが選ぶWorld’s Most Ethical Companies®(世界で最も倫理的な企業)に、17年連続で選定されているアジアで唯一の企業であることから伺うことができます。

参照元:花王/培ってきた強み

コーセー

高価格帯から低価格帯商品まで幅広く強みを持つのがコーセーの特徴です。

高価格帯商品としては、『コスメデコルテ』や『ジルスチュアート』、低価格帯商品としては『FASIO』や『Visee』が代表的なブランドとして挙げられます。

高価格帯商品の『コスメデコルテ』や『ジルスチュアート』から、低価格帯商品の『FASIO』や『Visee』まで、幅広く強みを持っているのがコーセーの特徴です。

消費者の多様なニーズに応えるため、様々な商品を多角化された販売チャネルで取り扱っており、具体的には、企業名を冠した「コーセーブランド」と、独自性の高い多彩なブランド群である「インディヴィデュアルブランド」 の2つに大別して、商品を展開しています。

さらに、同社は小売り各社との共同開発にも注力しているようです。

一例として、2021年11月より発売された、株式会社マツキヨココカラ&カンパニーとの共同開発商品である敏感肌向けスキンケアシリーズ『レシピオ(RECiPEO)』や、2023年7月に発売された、コーセーとミルボンが共同で開発した美容室専売化粧品である『im(アイエム)』が挙げられます。

また化粧品のみでなく、サステナブルな資材の観点から、株式会社アルビオンと株式会社吉野工業との共同で、金属部品を使用しない『メタルレスポンプ』の開発にも成功しています。

ポーラ・オルビスHD

ポーラ・オルビスHDは、訪問販売に強みを持つ『ポーラ』と通信販売に強い『オルビス』が主力ブランドの化粧品メーカーです。

現在では従来の訪問販売に加え、エステ併設型店など店舗での販売も増えていますが、一貫としてお客様との直接的なつながりを大切にし、高いブランドロイヤリティを誇っています。

研究開発における強みは、女性の肌悩みとして上位に挙がることの多い「シワ・シミ」の領域に集中して取り組んでいることです。

特に、エイジングケア・美白ケア領域の基礎研究や新素材開発においては、世界にないオリジナル成分や特許などを複数保有しています。

その一例として、ヒアルロン酸が挙げられます。1980年代にヒアルロン酸を世界で始めて化粧品に配合して市場に送り出し、2019年には新たに高分子ヒアルロン酸をナノサイズのボール状に凝縮し、肌内部へ浸透させる技術を開発しました。

DHC

1972年の創業以来、化粧品や健康食品のほか、医薬品、翻訳・通訳、アパレル・インナーウェア、リゾート等、幅広く事業を展開しているのがDHCの特徴です。

1983年から基礎化粧品の通信販売を開始した同社は、DHCの原点となる第一号化粧品である、最高品質のオリーブオイルを使用した美容液「DHCオリーブバージンオイル」と、同オイルを主成分とした「DHC薬用ディープクレンジングオイル」の爆発的ヒットにより、通信販売を主軸とした化粧品メーカーとして確固たる地位を築きました。

また同社は、今では当たり前になっているコンビニエンスストアでの化粧品販売の先駆者でもあり、次第に量販店やドラッグストア、バラエティショップ等へも販売網を拡大していきました。

スキンケアやメイクアップ製品のほか、健康食品などを展開し、それぞれのチャネルに対応した商品開発にも注力しています。

参照元:ディーエイチシー

マンダム

マンダムは、主力ブランドである『ギャツビー』をはじめとしたヘアスタイリング商品やボディケア商品など、日常の身だしなみやオシャレ全般に使用する商品を展開している化粧品メーカーです。

マンダムでは「男性事業」と「女性事業」の2つに分けて商品展開をしており、中でも男性化粧品は売上構成比の57%を占めており、国内市場トップシェアを誇っています。

また、アジアを中心に各エリアの購買力や嗜好に合わせた商品開発、サービスの海外展開をしています。

中でもインドネシアにおいては、スタイリング剤市場のシェアは8割を超え男性化粧品トップメーカーとなっているだけでなく、メイクアップやフレグランスを中心とした女性化粧品の売上高も順調に拡大させているようです。

参照元:マンダム/会社情報

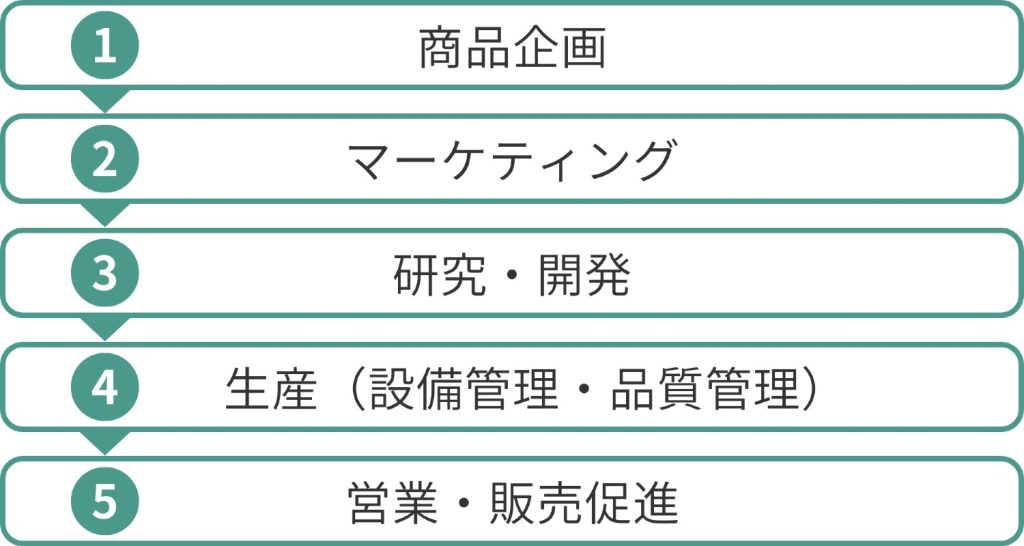

化粧品業界の代表的な職種

皆さんは化粧品業界にどのような職種があるのかご存じでしょうか?ここでは化粧品業界の代表的な職種をご紹介していきます。

商品企画

商品企画とは、市場や消費者のニーズをくみ取った商品を生み出すことです。

商品企画をするにあたって、まず必要なのが市場分析です。

消費者動向、特にターゲット層の嗜好・志向の動向、また競合他社の動きや、シーズン毎の流行の変化など、マーケティング部とともに様々な情報の分析をおこないます。

その分析結果に基づいて、新商品の企画をしたり、既存商品のリニューアルの提案をしたりします。加えて、自社商品の販売戦略を考えることも商品企画の仕事内容の1つです。

必要となる知識が幅広く、さらに多くのアイディアも求められる職務であるため、「流行に敏感な人」や「発想力が豊かな人」が適しています。

マーケティング

マーケティングは、商品企画と兼任されることの多い職種です。

化粧品会社のマーケティング職は、新製品の発売に関わる大変重要な仕事です。マーケティング職は経営に近い仕事であり、会社の売上を左右するやりがいを感じやすい職種の1つです。

商品企画部によって生み出された商品をいかにして販売拡大に繋げるかという戦略を考え、実行するのがマーケティングの最大の目的です。

マーケティングも商品企画と同様に、「移り変わるトレンドをいち早く抑えることができる人」や、商品の売り出しに際してアイディアを生み出せる「発想力のある人」が求められます。

研究・開発

商品企画部門と連携し、顧客のニーズに合わせた商品を実際に作り開発する仕事です。

新商品のコンセプトに従って、原料を選定したり、調合の微調整をおこなったりします。また、試作・試食を繰り返し、商品コンセプトに近づけていきます。

ちなみに、「研究・開発」と混同されがちな職種に先に述べた「商品企画」がありますが、それぞれ異なった役割を持っています。

端的に述べると、商品企画は「アイデアを明確化する」仕事、商品開発は「明確化されたアイデアを元に実際に商品を生み出す」仕事です。

本職種においては、化学・薬学などといった理系の基礎知識があることが前提ですが、その上でデータを正確に把握する「分析力」や、チームでの作業をおこなう上で求められる「コミュニケーション能力」が必須となるでしょう。

生産(設備管理・品質管理)

生産工程においては、研究・開発により企画された商品の大量生産をおこなっています。

その他の業務としては、安全な商品をつくるために万全の生産体制を整えることや、新設備の導入をすることがあります。

例えば、生産ラインの管理や工場の設備機能に関する不備の確認などが挙げられます。

生産ラインを止めないために、工場内外の人とのやり取りが欠かせないため、最低限「コミュニケーション能力」は必須です。

また、どのような事態が起きても冷静に対応できる「対応力」も求められるでしょう。

営業・販売促進

営業における主な仕事としては、小売店を巡回し、製品の提案(売り込み)をすることが挙げられます。また、自社の商品を手に取ってもらうため、以下の2点が求められるでしょう。

1点目は「継続的に売れる商品」を提案することです。どんなに良い営業マンでも商品自体が悪ければ取り合ってもらえません。そこで自社の商品を的確に把握することが重要です。

2点目に、商品が売れるような売り場づくりの提案をすることです。

取り扱う商品自体は素晴らしかったとしても、売り場の構成1つで売上に影響が及びます。そのため売り場づくりの提案も重要な業務です。

営業という職種には常に数字や成果が付きまとうため、前向きさやメンタルの強さが求められます。

また、取引先との信用関係を生むため、商談の時間を厳守する、納品日に商品を届けるなど、約束を必ず守る「責任感」も欠かせません。

化粧品業界に関する資格

化粧品業界に就職する上で資格は特に必要ではありませんが、”化粧品業界ならでは”の知識を身につけておくことで、化粧品への関心の高さや意欲のアピールにいかせるかもしれません。

ここでは化粧品業界に関するおすすめの資格を2つ紹介します。

日本化粧品検定

日本化粧品検定は、生涯学習を目的とする美容関係者をはじめとした一般の人々や学生など、幅広い年齢層の人を対象に化粧品・美容に関する知識の普及と向上を目指した検定です。

受験者数は年々増加し延べ人数は123万人を超え、男性の受験者数も徐々に増えています。

日本化粧品検定には4つの級があり、3級は「入門」、2級は「基礎」、1級は「応用」、特級は「コンシェルジュ」とレベルが分かれています。うち2級と1級は文部科学省後援の検定です。

2級、1級の試験は年2回実施されており、マークシート方式で60問出題され、正答率70%前後で合格することが可能です。

「化粧品についての正しい知識を身につけたい」と考えている就活生はチャレンジすることをおすすめします。

コスメマイスター

コスメマイスターは一般社団法人日本コスメティック協会が実施している化粧品検定で、化粧品に関する基本的知識から化粧品関連の仕事に従事できる専門知識の習得を目的としています。

全50問3択式のWeb試験で、いつでも受験可能です。合格率は85%と高めで、難易度はそれほど高くないため取得しやすい資格と言えるでしょう。

ほかにも、美容業界全般の専門知識習得を目的とした『スキンケアマイスター』や、一般消費者として正しい化粧品の使い方の理解を目的とした『コスメマイスター・ライト』という検定も実施されています。

興味がある人は自分に合う検定がどれか調べて、ぜひチャレンジしてみてください。

化粧品業界の求める人物像

まず大前提として、化粧品業界は化粧品に興味を持っている人が求められていると言えるでしょう。日々化粧品に囲まれて仕事をすることになるため、化粧品や美容といったコンテンツに興味がなければモチベーションを保つことが難しくなっていきます。

また、トレンドに敏感な人も化粧品業界が求める人物像に当てはまります。化粧品はシーズンごとにトレンドが変化していくため、流行を取り入れた商品を企画・製造・販売することが重要です。

そして化粧品業界では、お客様からのニーズにいち早く応えていくことが求められるため、コミュニケーション能力があり聞き上手な人材は好まれる傾向にあります。

その他にもモチベーションの高さや根気強さ、そして会社の顔としての責任感も求められることもありますので、さまざまな変化に柔軟に対応できる人物が求められると考えられるでしょう。

化粧品業界で評価される自己PRの書き方

自己PRを書く際は基本的に「強み⇨エピソード⇨結果・学んだこと⇨入社後どう活躍できるか」の順番で書きます。

(1)結論

自己PRを書く際は最初に「私は○○することができます」といったように自分の長所を端的に述べます。

その際、化粧品業界や自身が希望する企業の求める人物像に合わせ「向上心がある」や「変化にも柔軟に対応できる」といった長所を選ぶようにしましょう。

このように最初に結論を述べ面接官に今から何の話をするのか伝えることで、聞き手側も話が入りやすくなります。

そのため、自己PRをする際は結論として、まず長所を伝えるようにしましょう。

(2)エピソード

長所を伝えたら、実際にその長所があることを証明できるエピソードを交えます。

理由としては、企業は、課題・目標やそれに対する行動を通してその人の人柄や価値観を判断しているためです。

以下で「柔軟な対応力」という長所を選んだ場合の例を紹介します。

(3)結果・学んだこと

エピソードの次は、自分がとった行動によってどのような結果になったか、この経験を通して何を学んだのかについても書きます。

また、結果を書く際は定量的に伝えることでよりイメージしやすい自己PRを作成することができるため「〇〇というアイディアを出し実践したところ、売上を40%上げることができた」など、数字を用いてアピールしてみましょう。

(4)入社後どう活躍できるか

企業は採用活動を通して、自社に貢献してくれる人材を求めています。つまり、面接官にこの学生は「自社で活躍する素養がある」と思わせることが大事です。

より詳しい自己PRの書き方について知りたいという就活生は以下の記事を参考にしてください。

化粧品業界で評価される志望動機の書き方

はじめに、「なぜ化粧品業界を志望するのか」その理由を説明する必要があります。

具体的には自分が将来何を成し遂げたいのか、例えば「自らが化粧品によって前向きになれた経験があり、その感動を与える側になりたい」などといった化粧品業界ならではの理由を述べます。

その場合、自分の過去の体験と紐付けて答えるとより説得力が増すでしょう。

次に“なぜその化粧品メーカーなのか”については、他のメーカーではなくそのメーカーでなければいけない理由を伝えます。

例えば、資生堂は「マキアージュ」「クレ・ド・ポー ボーテ」などの化粧品ブランドを保有しており、海外事業に意欲的という特徴があります。

このように、各メーカーの企業理念・社風の違いや注力している事業などをしっかりと調べ、メーカーごとの特徴や強みを把握した上で、志望企業を決めるようにしましょう。

実際に志望動機を書く前に、選考を通過した例文を参考にしたいという人は、以下の記事をチェックしてみてください。

化粧品業界ランキング

ここでは化粧品業界のランキングを「業績」と「社内環境」に分けて紹介します。

化粧品業界の業績ランキング

売上については1位が資生堂、2位が花王、3位がコーセー、経常利益は1位が花王、2位が資生堂、3位がコーセーです。

売上を見ると、シェアナンバーワンの資生堂は2位を大きく引き離していることがわかります。

また、利益率1位のノエビアHDは化粧品部門に限れば日本一の売り上げを誇っています。

ノエビアHDは“こころの満足”を追求することを企業理念とし、スキンケアからメイクアップ、ヘアケア、トイレタリーまで中高価格帯の商品を提供している企業です。

売上や利益、利益率をチェックした方が良い理由は、以下の2点です。

- 売上は企業の財務力を表しているから

- 利益、利益率は企業がおこなっているビジネスの成否を示しているから

売上は企業の財務力、ビジネスの規模を表しています。つまり売上が高い企業の方がおこなっているビジネスの規模が大きいということです。

またA社とB社が同じ利益の場合、売上が大きい企業の方が金融機関からの融資を受けやすいとされているため、売上を見ることで企業の資金調達力もチェックすることができます。

次に利益、利益率は企業がおこなっているビジネスの成否を示しています。そのビジネスによる付加価値がどれくらいあるかを測る指標です。

つまり利益がほとんど出ていなかったり、赤字だとビジネスに何らかの問題があるということになります。

ただし、このランキングだけでなく、成長率も大事であるため各企業の過去についても振り返っていきましょう。

化粧品業界の社内環境ランキング

年収は1位が花王、2位がマンダム、3位がコーセー、勤続年数は1位が花王、2位がマンダム、3位がコーセーとなります。

勤続年数が長いということは定着率が高いということになります。一概には言えませんが、定着率が高い会社は良い会社である可能性が高いです。

また従業員数が多い会社は多様な人と関わり合うことができるというメリットがあります。

しかし多いと自分の意見が通りにくい場合もあるというデメリットもあるため、自分にとってどの環境が合っているのか考えてみましょう。

まとめ

本記事では化粧品業界の仕組みや動向、志望動機・自己PRの書き方について紹介してきました。

化粧品業界は元々は女性人気が高いことで有名でしたが、近年のメンズコスメ市場の拡大を受け、男性人気も高まっている業界です。

そんな化粧品業界ですが、今後の人口減少に伴い市場規模が縮小することは否めず、対策が必須です。

そこで、各化粧品メーカーは刻一刻と移り変わる消費者の動きを把握し、新たな需要創出に向けた取り組みに尽力しています。

また、海外市場に価値を見出し、海外展開を積極的におこなっている企業も多く見受けられます。

各社によって取り組みは異なるため、自分が少しでも興味を持っている企業はどのような事業に注力しているのか、業界研究を通してしっかりと学んでおきましょう。

就職エージェントneoを活用して就活をしよう!

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就職エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「面接の練習をしたことがなくて本番が不安…」「自己分析のやり方を調べてもピンとこない…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。

| 就職エージェントneo | |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| オンライン対応 | 可 |

| 主な特徴 | 東証プライム上場企業・大手グループ求人もあり、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件 |

| 公式サイト | こちらをクリック |