●ソフトウェア業界には、「パッケージ開発」と「受託開発」の2種類のビジネスモデルがある

●ソフトウェア業界の売上高は年々増加しており、2022年度は過去最高額を記録した

近年、スマートフォンの普及やクラウドの出現などIT化が進んだことにより、ソフトウェア業界というものは以前よりも身近な存在になりました。

しかし、専門的な知識が非常に多いため、ソフトウェアや業界についてしっかりと理解できている就活生は少ないのではないでしょうか?

そんな人に向けて、本記事では、ソフトウェア業界のビジネスモデルから職種、動向や求められるスキルまで詳しく解説します。

また、記事の後半ではソフトウェア業界の売上や利益、年収、従業員数、勤続年数をランキングで紹介しています。ビジネス規模や働きやすさ等がわかるので、ぜひ参考にしてください。

ソフトウェアとは?

ソフトウェア業界について紹介する前に、まずは「ソフトウェアとは何なのか」を解説します。

ソフトウェアとは、分かりやすく言えば「コンピューターに対して命令を出すプログラム」のことです。例えば、日常的に使っている「文字入力ソフト」や「計算ソフト」などが代表例として挙げられます。

ソフトウェアには、個人向けから法人向けなど幅広い種類がありますが、全てに共通しているのは「パソコンやスマートフォンにインストールして使うもの」ということです。

ちなみに、ソフトウェアと対極となる言葉に”ハードウェア”がありますが、これはパソコン本体やマウス、スマートフォンなどの物理的な機器を指しています。

これらを人間に例えると、ハードウェアは腕や足などの『身体』、ソフトウェアは目には見えない『心、神経、知識』にあたります。パソコンには、ハードウェアとソフトウェアの両方が必要であり、どちらが欠けても正常に機能しません。IT業界やソフトウェア業界に興味のある人は、2つの役割の違いをしっかりと理解しておきましょう。

以下では、ソフトウェアの種類とその概要・特徴について解説していきます。

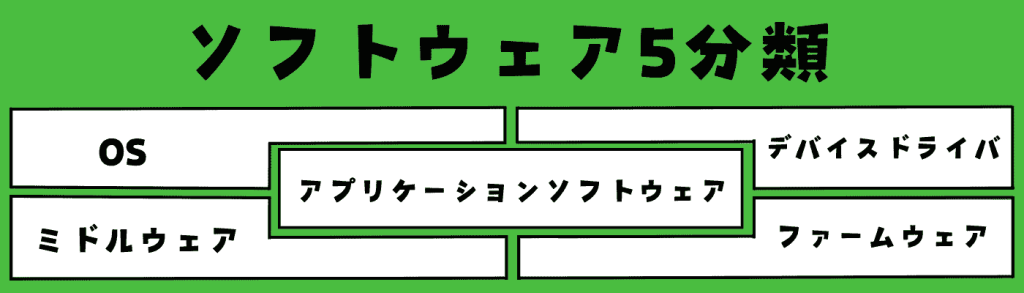

ソフトウェアの種類

ソフトウェアは、主に以下の5つに分類されます。その中でもOS(オペレーティングシステム)と、アプリケーションソフトウェアの2つに関しては、基本知識とされているので、押さえておきましょう。

🔶1. OS(オペレーティングシステム)

「OS」とはハードウェアを制御したり、操作に関わるソフトウェアで、スマートフォンやパソコンを動かすのに欠かせません。

スマートフォンの場合、アップルの「iOS」、グーグルの「Android」の2つに大別できます。またパソコンの場合はMicrosoft社の「Windows」、Apple社の「MacOS」などがあげられます。

▼OS(オペレーティングシステム)の例

Microsoft:Windows

Apple:MacOS、iOS

Google:Android

インテル:iRMX

Mozilla:Firefox OS

🔶2. アプリケーションソフトウェア

「アプリケーションソフト」とは、特定の目的のためにOS上で動くソフトウェアのことです。Microsoft社のoffice系のワード、エクセル、パワーポイント、Adobe社のPhotoshop、 Illustrator、After Effectsといった画像や動画編集のソフトがあります。

OSと比べて、アプリケーションソフトは膨大な数が存在するのが特徴です。

▼アプリケーションソフトの例

個人向け:オフィスソフト・ゲームソフト

法人向け:オフィスソフト・セキュリティソフト・経営管理ソフト・勤怠管理ソフト・在庫管理ソフト・顧客情報管理ソフト

🔶3. ミドルウェア

ミドルウェアは、OSとアプリケーションソフトウェアの中間的な役割を担うソフトウェアを指します。OSの基本的な機能だけでは、アプリケーションソフトウェアが必要とする機能をカバーしきれない場合に、ミドルウェアが様々なアプリケーションに対して特定の機能を提供します。

たとえばGoogle Chromeなどで検索した際に、該当する検索結果を表示させているのはWebサーバーソフトウェアというミドルウェアがおこなっています。

🔶4. デバイスドライバ

デバイスドライバとは、プリンターやマウス、キーボードなどの外付けハードウェアをOSが制御できるようにしてくれるソフトウェアです。

近年ではハードウェアを接続すると自動的にデバイスドライバがインストールされる仕様が多いため、意識されないことも多いソフトウェアです。

🔶5. ファームウェア

ファームウェアとは、パソコンやスマートフォンなどのハードウェアに内臓されているICチップやメモリなどにあらかじめ書かれている制御用のソフトウェアです。

他のソフトウェアと違い、基本的にハードウェアとセットになっているため、その機器以外では動作しないのが特徴です。また簡単に更新することができず、勝手に書き換えをすると故障の原因になることもあります。

ソフトウェア業界の仕組み

次に、ソフトウェア業界について説明していきます。

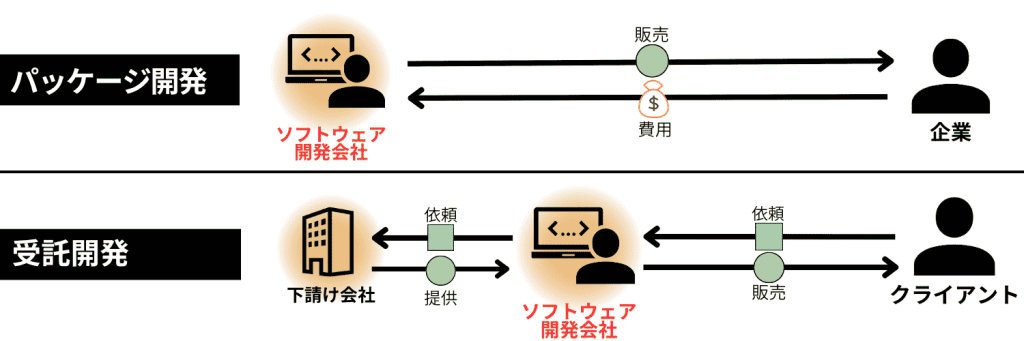

ソフトウェア業界のビジネスモデルは「パッケージ開発」と「受託開発」の2つに分けることができます。

以下ではそれぞれのビジネスモデルについて詳しく解説していきます。作り方や売り方が大きく異なるので、その点に注目して確認していきましょう。

パッケージ開発

パッケージ開発をおこなっている企業は、自社で”ユーザーの困りごと”や”必要としていること”などのニーズを汲み取り、新たな需要となりうるソフトウェアを作って販売することで、利益を生み出します。

依頼主から「こんなソフトウェアを作ってほしい。」と頼まれてから製品を作るわけではないため、販売したところで、利益があがらない可能性があります。

そのため、業界のなかでパッケージ開発をおこなう企業は全体の10%程度と少なく、大手の企業が多いことが特徴です。また、開発にあたり要件定義から販売までをすべて自社で完結させていることも特徴の一つといえるでしょう。

▼パッケージ開発をおこなっている企業

・トレンドマイクロ

・オービック

・サイボウズ

・オラクル

参照:総務省 日米のソフトウェア比率(受託開発、パッケージ)

受託開発

受託開発の場合は、パッケージ開発とは異なり、依頼主からの開発依頼を受けて、希望に沿った機能や利便性を盛り込んだオーダーメイドのソフトウェアを作ります。依頼主主導で仕様や納期が設定されるため、それらに合わせて開発業務を行う必要があります。

つまりソフトウェア開発の段階で顧客がいるため、製品完成後に売上がない、といった事態はありません。

▼受託開発をおこなっている企業

・伊藤忠テクノソリューションズ

・NTTデータ

・日立製作所

・富士通

ソフトウェア業界の主な職種

ソフトウェア業界職種の主な職種について、ひとつずつ見ていきましょう。

1. プログラマー

プログラマーとは、顧客の依頼を受けてソフトウェアを開発する人を指します。彼らは、システムエンジニアが設計した仕様書をもとに、プログラミング言語でプログラムを書き、依頼者のニーズどおりに動くソフトウェアを開発する業務を担当します。

クライアントが求めているサービスを、実際に形作る業務を担当するため、プログラミング言語の理解やITに関する知識を十分に備えている必要があります。

2. アプリケーションプログラマー

アプリケーションプログラマーは、私たちが日常的に使っているパソコンやスマートフォンのアプリケーションの開発を担当します。

最新技術を活かした開発ができれば、今までにないようなサービスを開発し、社会に新たな需要を生み出すことも不可能ではありません。

そのためには、顧客のトレンドやニーズにすぐに対応できるようなスキルやスピード感を備えている必要があります。

3. システムエンジニア(SE)

システムエンジニアは、ソフトウェアの開発における監督のような役割を果たします。依頼主ニーズ・要望を正確に把握し、設計から開発までの一連の流れの進行管理をしつつプロジェクト全体の指揮をとります。

またプログラマーのように自らコーディングをおこなうこともあるため、マネジメント能力だけでなく、プログラミング技術も求められます。

4.ゲームプログラマー

ゲームプログラマーもプログラミング言語を利用し、ゲームの開発をおこないます。

ゲームプログラマーにはプログラミングの技術のほかに、ゲームが実際に動くかどうかを検討する検証能力や、ゲーム開発に欠かせない発想力なども求められます。

また、チーム内で情報を共有する必要があるため、プログラミング技術だけでなくコミュニケーションスキルも必要とされています。

5. ネットワークエンジニア

ネットワークエンジニアは、システムの構築や運用、保守を担当します。コンピューターを安全に利用するために大切なセキュリティを管理し、コンピューター同士を連携させ、Wi-Fiなどのネットワークを構築します。

正常に動いているかを確認する上で、周辺機器であるプリンターやルーターなどのハードウェアに関する知識も必要です。

プロジェクトが滞りなく進むように周辺の環境を整えるのがネットワークエンジニアの仕事だと言えます。

6. ITコンサルタント

ITコンサルタントは、IT技術を活用して企業が抱える課題を解決する専門職です。企業が抱える課題を把握し、IT技術を活用した課題解決方法を提案することで、企業経営のサポートを行います。

このようにIT知識だけでなく経営側の視点、そして課題解決力も必要とされるため、専門性の高い職種といえるでしょう。

※ITコンサルタントのポジションは、プログラマーやシステムエンジニアを経験した人の「その先のキャリアパス」となるケースが多くあります。

🔶7. 営業

営業は、自社のソフトウェアの価値を最大限にアピールして売り込みます。また、顧客企業のニーズを引き出し、システムの導入を提案することも営業の仕事です。営業はもちろん自社製品やサービスを販売する営業能力が必要となります。

当然ITビジネスに関する営業活動が多いため、一般的な営業職よりもIT関連の知識やスキルが必要です。そのためプログラミング経験やITスキルを熟知した人間が営業職になるケースも決して珍しくはありません。

ソフトウェア業界の動向

IT業界全体の発展にともない、ソフトウェア業界は今後も市場を拡大していくことが予想されています。そのため、業界の現状や動向だけでなく、現状の課題や今後の行方にもしっかり注目しておきましょう。

ここではソフトウェア業界の動向を下記にて3点紹介します。それぞれ以下のトピックスについて紹介しているので、確認しておきましょう。

■ソフトウェア業界の現在の課題

■ソフトウェア業界の展望

動向を学ぶ前にソフトウェア業界について数字を見てみましょう。

近年、企業のDX対応やデジタルデータを活用する企業が増えたことから、ソフトウェアに対する需要は年々増加しており、業界規模も拡大傾向にあります。

ソフトウェア業界の市場規模の拡大

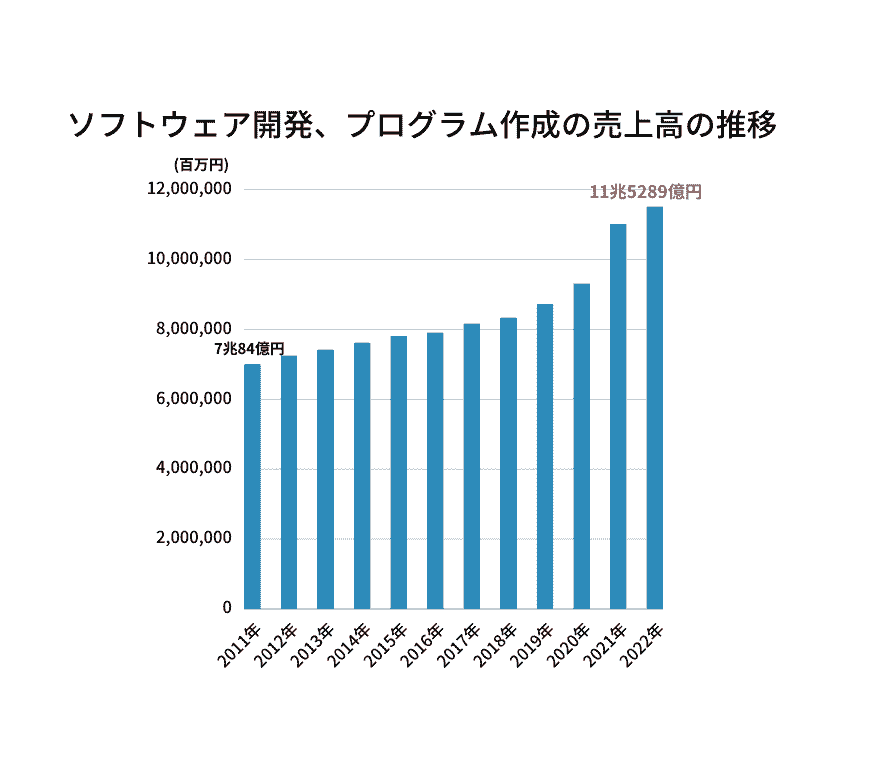

上記のグラフは、経済産業省の「特定サービス産業動態統計調査」をもとに、2011年~2022年までのソフトウェア開発及びプログラム作成の売上高の推移を表したものです。

2022年のソフトウェアの売上高は、前年比4.1%増の11兆5289億円でした。

グラフの通り、2011年以降増加が続いており、特に2021年は売上高が大幅に増加しています。そして、2022年は統計開始以来の過去最高額を更新しました。

2021年から2022年の売上高が大幅に増加した理由としては、2020年から続いた新柄コロナウイルス感染症の感染拡大によってデジタルシフトが急速に進み、国内企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)対応やデジタルデータを活用した業務効率化、セキュリティ分野のソフトウェア需要が増加したことが考えられます。

またリモートワークという新しい働き方が普及したことに伴い、在宅勤務に必要なビジネスチャットやデータ共有ソフト、オンライン会議システムなどの需要が大幅に増えたことも影響したと言えるでしょう。

近年では、海外からのサイバーテロ・攻撃による情報漏洩や、個人宛てのメールを通したフィッシング詐欺などが横行していることから、セキュリティー分野への需要はさらに高まると予想されています。これらのことから、新型コロナウイルス感染症が落ち着いた2023年以降も、ソフトウェアに対する需要は堅調に増加すると期待されています。

参照元:経済産業省 「特定サービス産業動態統計調査」

ソフトウェア業界の現在の課題

IT業界は、私たちの生活に必要不可欠な技術やサービスを提供する業界として今後の成長が期待されている一方、下記のような課題を抱えています。

慢性的な人材不足

現在、一人一台はスマートフォンを持つなど、ソフトウェア業界は私たちの生活と非常に身近な存在となりました。しかし急速にIT化が進んだことにより、仕事や案件は溢れているものの、それらを支える人材が不足しています。

その原因はさまざまですが、言語の種類やトレンドの移り変わりが激しいことや育成に時間がかかること、また専門的な技術を要することが要因として考えられています。

またこの課題は、ソフトウェア業界だけに限らず、IT業界全体で見ても同様で、需要に見合うだけの人手が足りていないのも事実です。少子高齢化の影響もあり、今後の労働人口はさらに減り続けていくことが予想できます。

この人材不足そして関連する問題を解消する手段として、M&Aをおこない優秀な人材を確保し、事業規模の拡大を進めている企業が増加しています。

その他、人件費が安く、高度IT人材を多数抱えるアジア諸国に拠点を立ち上げ、システムの開発や運用保守の管理などを現地法人で受託している企業もあります。

労働時間の長さ

慢性的な人材不足の影響もあり、ソフトウェア業界で働く人々の労働時間は、ほかの業界に比べて長いと言われています。

理由のひとつとしてソフトウェア業界のビジネスモデルが、受託開発の企業が多いこともあり「※ピラミッド構造」になっていることがあげられます。

パッケージ開発であれば、自社の中だけで開発をおこなうので、自社の社員だけで仕事が進み、納期についてそこまで厳しくならないことが多く、残業が発生しにくいという傾向があります。

それにひきかえ受託開発の場合は、さまざまな企業と提携してソフトウェアをつくるため、納期には非常に厳しく、納期前は特に長時間の残業が発生しやすい傾向があります。

しかし近年、「フレックス制」を導入している企業が増え、自分の進捗に合わせて勤務時間・場所を自分で設定するなど、自由な働き方ができるようになってきています。

その他、人件費が安く、高度IT人材を多数抱えるアジア諸国に拠点を立ち上げ、システムの開発や運用保守の管理などを現地法人で受託している企業もあります。

※ピラミッド構造とは?

ソフトウェア業界の多くは受託開発のビジネスモデルをとっていますが、その依頼を受けた企業が自社内で処理する業務以外を、複数の企業に依頼することがあります。そして依頼を受けた企業も、依頼された分を完成させるために、必要であればさらに別の企業に協力を依頼することがあります。

このように受託開発は階層上のビジネスモデルになっており、この状態を比喩してビラミッド構造と言います。

ソフトウェア業界の展望

日々新たなトレンドが生まれるソフトウェア業界ですが、その中でも現在注目されている2つのトピックについて紹介します。

🔶IoTの普及によりソフトウェアが必要になる

IoTとは「Internet of Things」の略語で、直訳すると「モノのインターネット化」です。これは「さまざまな物がインターネットに接続すること」を指しています。

これまでインターネットは、パソコンやスマートフォンなどを介する必要がありましたが、現在これらのハードウェアがなくてもインターネットにアクセスできるようになりました。

例えば近年、予防医療の重要性が高まり、健康管理ができるスマートデバイスの普及が広まっています。たとえばApple社の「Apple Watch」はスマートウォッチと呼ばれ、腕時計に通信機能を持たせることで、インターネットの接続が可能です。

他にもAppleの「Siri」、Googleの「Google Home」、Amazonの「Amazon Echo」といった、話かけるだけで操作ができる商品も開発されています。

このようにIoT技術は、既存のアイテムにテクノロジーをかけ合わせることで、世の中を更に便利にしています。今後このIoT技術は、家電に限らず幅広い分野で採用されていくでしょう。

このようにIoTが普及すれば、デバイス使用をより便利にするためにソフトウェアの開発が必要になります。

🔶クラウド化のさらなる拡大

ソフトウェア業界では2013年頃から「クラウド化」が急速に進んでいます。

クラウド化とは、重要な情報の管理を、自社のネットワークから外部のクラウドサービスへ移すことです。クラウドサービスはインターネットを経由すれば、どこからでもアクセスすることができるため、クラウド化によって、自宅や出先など、様々な場所から仕事ができるようになるという利点があります。

総務省が行った「通信利用動向調査」によると、クラウドサービスを導入している企業数は年々増加しており、令和4年度の調査では、7割以上の企業が「クラウドサービスを一部でも使用している」と回答しました。

時間や場所に関係なく働くことを可能にするクラウド化は、子育てや介護などライフスタイルに合った柔軟な働き方が求められている現代において非常に重要な役割を担っており、今後さらに拡大していくことが予想されます。

参照元:総務省 「令和4年 通信利用動向調査報告書(企業編)」

ソフトウェア業界の求める人物像

プログラミングに興味がある、パソコン作業が得意、ITの知識が豊富、といった理由から、ソフトウェア業界に向いているのではと考える就活生もいると思います。もちろん知識はあるに越したことはないでしょう。

しかし最近のIT需要により人手が求められているので、企業によっては未経験でも入社可能な企業が多いのも事実です。

そのため、特に文系学生などIT関連の知識に自身がない方は、ソフトウェア業界で重視される下記の3つの能力を踏まえて自己PRを作成してみるとよいでしょう。

論理的思考力がある

ソフトウェアを制作するためには、論理的な構造を持つシステムを理解する必要があります。その他、仕様を検討する際やトラブルの原因究明の際にも、論理的思考が求められます。

上記のような業務の中で、数字もたくさん扱うので、数学が得意で、論理的にデータ分析ができる方でしたら、仕事が楽しいと感じるかもしません。

勉強意欲がある

ソフトウェア業界に限らず、IT業界は日々進化しており、最新のトレンド・技術をすぐに習得しておくことが求められます。そのため業界の進化についていけるよう、インプットを継続し続けることができる知的好奇心が強い人が好ましいです。

コミュニケーション能力が高い

ソフトウェア業界は、一人でもくもくとパソコンに向かって仕事をしているイメージが強い業界かもしれません。しかし実際は、顧客や取引先や社内のスタッフなど、多くの人たちと関わりながら仕事を進めていかなくてはならないため、どんな人ともうまくやっていける高度なコミュニケーション能力が求められます。

またパソコンやITに詳しくないクライアントも多いため、相手の立場になってわかりやすい言葉で説明したり、相手がどんなことを求めているのかを聞き出したりするスキルも欠かせません。

ソフトウェア業界の就職に有利な知識・スキル

ソフトウェア業界の就職おいて、身に着けておくと選考で有利になる4つの知識を紹介します。特に理系の学生は頭に入れておきましょう。

・プログラミングスキル

・システムに関する知識

・アプリ開発に関する知識

・サーバー開発に関する知識

プログラミングスキル

ソフトウェアを開発するプログラマーにとって、プログラミングは必須のスキルです。開発するものによって、プログラミングで使用されるプログラム言語が変わりますが、ソフトウェア開発は主にJava・PHP・C言語などが活用されます。

もちろん未経験者でも入社できる企業においては、入社後に身に着ければ問題ないでしょう。しかしプログラミングを仕事にする以上、早い段階から持っておいて損はありません。

システムに関する知識

ここでは、情報システムのことを指します。情報システムとは記録、処理、伝達などの情報を扱う仕組みのことです。情報システムはコンピュータを利用し情報処理を一体的に行うように構成されています。

データがどのように流れていき、どういった結果が出るのか、そしてその結果をどのように活用するか、といったシステム全体を見る目も、ソフトウェア業界で働く際に必要な能力だと言えるでしょう。

アプリ開発に関する知識

ソフトウェアにはアプリケーションも含まれるので、プログラミングスキルでなく、アプリ開発の知識もあると良いでしょう。

ソフトウェア業界にはアプリ開発を行っている企業も多く、企業で使う業務に関するものからスマホアプリなど、さまざまな種類があります。

また、アプリの種類によって開発に必要な知識が変わってくることもあります。そのため、アプリ開発に関わる専門的な知識を押さえておくことで、需要のある候補者として評価される可能性があるでしょう。

サーバー開発に関する知識

ソフトウェアは、ハードウェアの一つであるサーバーという箱に入れることで初めて動かすことができます。

つまりソフトウェアを提供する場合はサーバーを利用することになるため、ソフトウェア開発を行うエンジニアにはサーバーに関する基礎知識は必要不可欠です。

またサーバーは、Webサーバーやデータベースサーバー、アプリケーションサーバーなどさまざまな種類があります。ソフトウェアやシステム開発を行う際にも必要な知識となるため、ぜひ押さえておきましょう。

ソフトウェア業界でうける自己PRの書き方

ソフトウェア業界の求める人物像やスキルを学んだところで、ソフトウェア業界で評価される自己PRの書き方を紹介します。

自己PRの基本的な書き方

自己PRを書く際は基本的に「強み⇨エピソード⇨結果・学んだこと⇨入社後どう活躍できるか」の順番で書きます。

🔶(1)結論

自己PRを書く際は最初に「私は○○することができます」といったように自分の長所を端的に述べます。

その際、ソフトウェア業界や自身が希望する企業の求める人物像に合わせ「コミュニケーション能力が高い」といった長所を選ぶようにしましょう。

このように最初に結論を述べ面接官に今から何の話をするのか伝えることで、聞き手側も話が入りやすくなります。そのため、自己PRをする際は結論として、まず長所を伝えるようにしましょう。

以下で「コミュニケーション能力の高さ」という長所を選んだ場合の例を紹介します。

🔶(2)エピソード

長所を伝えたら、実際にその長所があることを証明できるエピソードを交えます。

理由としては、企業は、課題・目標やそれに対する行動を通してその人の人柄や価値観を判断しているためです。

🔶(3)結果・学んだこと

エピソードの次は、自分がとった行動によってどのような結果になったかについても書きましょう。

また、結果を書く際は定量的に伝えることでよりイメージしやすい自己PRを作成することができるため「〇〇というアイディアを出し実践したところ、売上を40%上げることができた」など、数字を用いてアピールしてみましょう。

🔶(4)入社後どう活躍できるか

企業は採用活動を通して、自社に貢献してくれる人材を求めています。つまり、面接官にこの学生は「自社で活躍する素養がある」と思わせることが大事です。

そのためには繰り返しになりますが、企業が求める人物像を把握しておく必要があります。業界研究・企業研究を通してどのような強みをアピールするのか考えておきましょう。

ソフトウェア業界の志望動機の書き方

ソフトウェア業界の志望動機を書く際は「どうしてIT業界の中でもソフトウェア業界を選ぶのか」「なぜその会社なのか」をしっかりと深堀りしておくことが必要です。

学校で勉強したから、興味があるからといった理由だけではいけません。

「ソフトウェアを通して顧客の課題の解決をしたい」「自身の経験を生かして、利便性の高いソフトウェアをつくりたい」など、様々な理由が考えられますが、どのような理由を伝える場合もソフトウェア業界でしか実現できないという点をしっかりとアピールしましょう。

またもしも、アプリなどの開発経験があればその際の経験を踏まえた内容で作成し、実際に開発した製品のアピールもあわせて行うと、志望動機を強くアピールすることに繋がると思います。

最後に、志望動機は、企業ごとの特徴や強みを把握した上で作成することを意識しましょう。ソフトウェア業界の志望動機の例文を見てレベル感を掴みたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

ソフトウェア業界のランキング

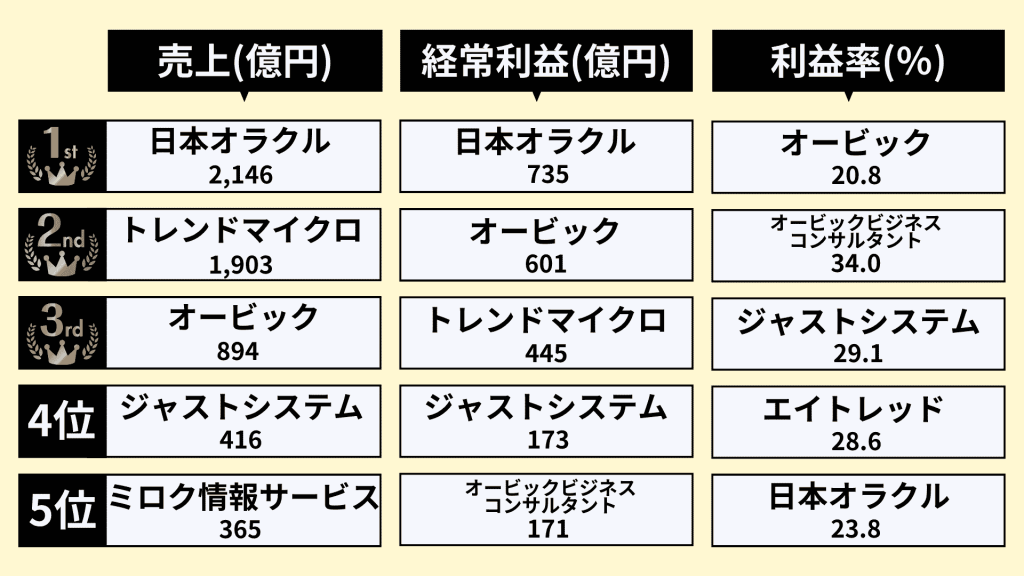

ここではソフトウェア業界のランキングを「業績」と「社内環境」に分けて紹介します。

ソフトウェア 業界の業績ランキング

売上については1位が日本オラクル、2位がトレンドマイクロ、3位がオービック、経常利益は1位が日本オラクル、2位がオービック、3位がトレンドマイクロです。

売上や利益、利益率をチェックした方が良い理由は、以下の2点です。

- 売上は企業の財務力を表している

- 利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示している

売上は企業の財務力、ビジネスの規模を表しています。つまり売上が高い企業の方が行っているビジネスの規模が大きいということです。

またA社とB社が同じ利益の場合、売上が大きい企業の方が金融機関からの融資を受けやすいとされているため、売上を見ることで企業の資金調達力もチェックすることができます。

次に利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しています。そのビジネスによる付加価値がどれくらいあるかを測る指標です。

つまり利益がほとんど出ていなかったり、赤字だとビジネスに何らかの問題があるということになります。

ただし、このランキングだけでなく、成長率も大事であるため各企業の過去についても振り返っていきましょう。

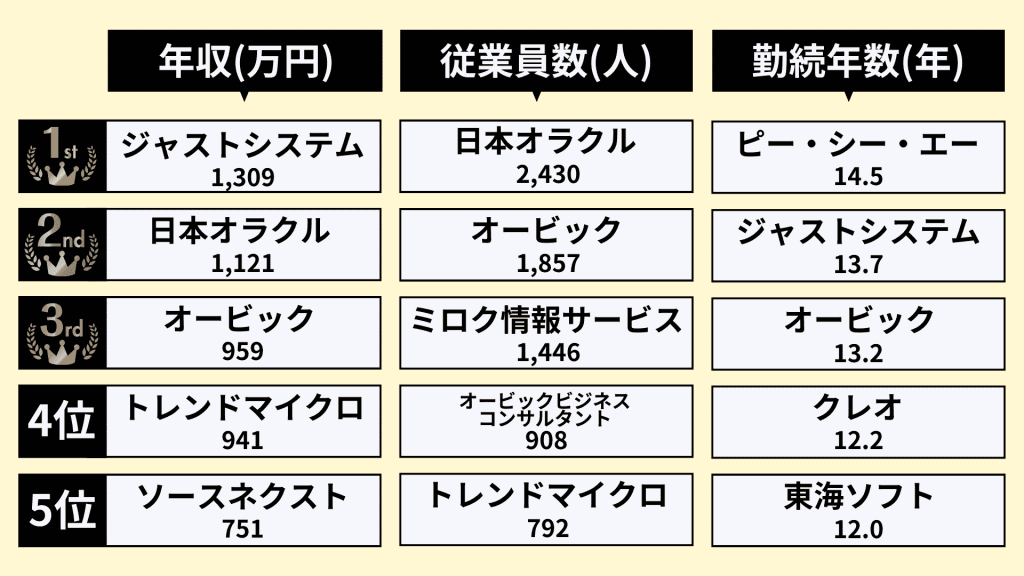

ソフトウェア業界の社内環境ランキング

平均年収は1位がジャストシステム、2位が日本オラクル、3位がオービック、そして勤続年数は1位が日本オラクル、2位がオービック、3位がミクロ情報サービスでした。

勤続年数が長いということは定着率が高いということになります。一概には言えませんが、定着率が高い会社は良い会社である可能性が高いです。

また従業員数が多い会社は多様な人と関わり合うことができるというメリットがあります。しかし多いと自分の意見が通りにくい場合もあるというデメリットもあるため、自分にとってどの環境が合っているのか考えてみましょう。

まとめ

本記事では、ソフトウェア業界のビジネスモデルや職種から、持っておいた方がいいスキルや動向などを紹介してきました。

繰り返しになりますが、ソフトウェアは我々が日常的に使っているスマートフォンやパソコンを正しく機能させるのに欠かせない存在です。近年はクラウド化やDX化が進んだことに伴い、ソフトウェアへの需要はさらに高まっています。

ソフトウェア業界はIT業界に分類される人気業界でありながら、就活生が実態や製品について理解するのは難しい業界であると言えます。

そのため選考を突破するには業界について理解できているかどうかが大きな鍵となるでしょう。

他の就活生と差をつけるためにも、ソフトウェア業界についてしっかりと調べ、IT業界の中でもなぜソフトウェア業界を志望しているのか明確にアピールできるようにしましょう。

また「業界研究って他に何をしたらいいの?」と思っている人は下記の参考記事を見ておくことをオススメします。

就職エージェントneoを活用して就活をしよう!

「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。

10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。

その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。

就職エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。

「面接の練習をしたことがなくて本番が不安…」「自己分析のやり方を調べてもピンとこない…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。