●就活をいつ、何から始めたらいいかわからなくて不安を感じている人は、まず就活の全体像を知るところから行動しよう。

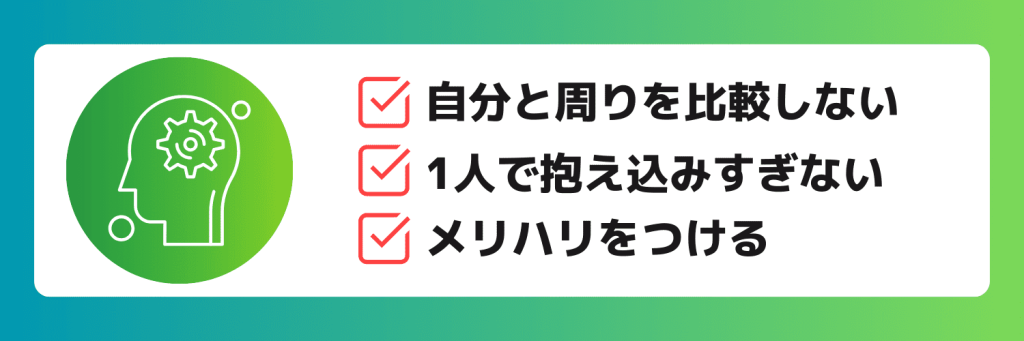

●就活に不安を感じたときは[自分と周りを比較しない][1人で抱え込みすぎない][メリハリをつける]という3つのマインドセットが重要。

- 「このまま就活続けてて内定もらえるのかな?」

- 「働きたいと思える企業が見つかるか不安…」

就活は学生から社会人へとステップアップするための第一歩です。

その過程で上記のような悩みや不安を感じることは当然であり、このような不安を感じているのはあなただけではありません。

しかし不安を抱えたまま就活を続けてしまうと、本来のあなたの魅力を伝えきれない可能性があるため、できるだけ早く解消していきましょう。

本記事では「あなたの課題」を特定し解決方法を紹介していきます。自分の課題を知り就活の不安を解消する方法を考えていきましょう。

就活を不安に感じているのはあなただけではない!

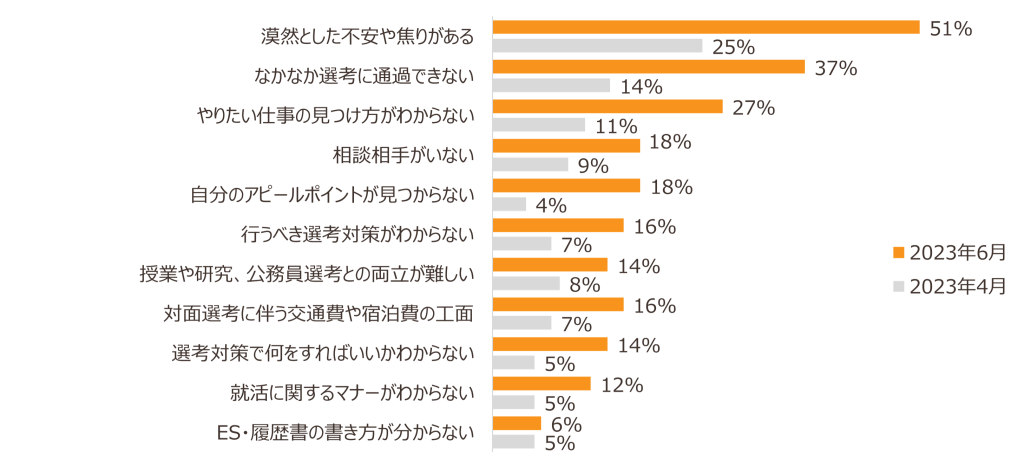

2023年の4月と6月に就職エージェントneoが、24年卒の就活生を対象に実施したアンケートで「現時点で、あなたが感じる”就活に関する不安や悩み”に近いものを選択してください」と質問したところ「漠然とした不安や焦りがある」を選択している就活生が多いということがわかりました。

実際、急に「将来やりたいことは?」「あなたの強みと弱みは?」と聞かれても、どのように答えるべきか困ってしまう就活生がほとんどでしょう。

また「今の就職活動が自分の将来を決めるんだ」と考えると、誰もが就活に対し漠然とした不安を感じてしまうはずです。

しかし就活への不安や恐怖を感じたまま就活を継続してしまうと、あなたの就活に悪影響を及ぼす可能性があります。

そのためまずは多くの就活生が怖いと感じている要因を知り、就活の不安を解消するための対策を一緒に考えていきましょう。

参照元:みんなの採用部/【24年卒】2023年4月時点の内定獲得率|就活の悩みや苦戦している選考フェーズは?

就活を不安に感じる理由とは?

繰り返しになりますが、就活に対して不安を感じるのは当然のことです。

自分が就活の何に不安を感じているのか、その理由が明確になれば、今後の対応方法が見えてくるはずです。

そのため、まずは就活生がどういう理由で就活を不安に感じているのかを知っておきましょう。

受験とは性質が異なるため

就活と受験は自らの進路を決定するターニングポイントという意味では共通していますが、その性質は全く異なります。

まず受験で最も大切なことは[志望校の合格点を超える]ことです。そのためには過去問を解いたり、模試を受けて偏差値を測ったりします。

そのような作業を通じて自らの立ち位置を把握できると、今自分には何が足りていないのか、何をするべきなのかを明確にすることができます。

しかし就活には受験時のように明確な合格点があるわけではありません。

絶対的な合格基準が存在しない以上、自分の立ち位置や足りないものが把握しづらいため不安に陥りやすいと言えるでしょう。

自分が選考に落ちる理由がわからないという就活生は、面接後にフィードバックを聞いたり、模擬面接に積極的に参加したりなど、第三者からの意見をもらうようにしてみてください。

企業によって評価ポイントが異なるため

就活は企業によって評価基準が異なります。つまり、自分のアピールポイントがA社では評価されなかったとしても、B社では評価される可能性があるということです。

この外的要因があることを把握できないままでいると、選考に落ちた場合に「自分がだめだから受からないんだ」「どこからも必要とされていないんだ」と必要以上に不安を感じてしまいます。

また、同じ企業の中でもその年によって、求める人材が異なることもあります。

採用は事業方針に紐づくモノなので、過去の情報をたくさん集め対策をしたから絶対大丈夫というというわけではありません。

企業の評価基準まではわからないですが、企業のホームページなどに記載されている求める人物像から、どのような人材を採用したいと思っているかについてはわかるため、選考を受ける際は必ず企業の求める人物像をチェックするようにしましょう。

人間性を評価されるため

新卒採用において企業の採用担当者は、社内基準があるとはいえ学生を[人間性]や[ポテンシャル]という抽象的な要素で判断しています。

今までどんな人生を歩んできたのか、何を考え、どのように行動してきたのか、そういった視点から目の前の学生が自社で活躍してくれそうかどうかを推測し、合否を出しているのです。

そのため不合格が続くと、自分という存在が否定されているような気持ちになり、次の選考に進むことを不安に感じる人もいるでしょう。

しかし、企業は自社と相性の良い学生を採用したいという気持ちで選考をおこなっているため、もし落ちてしまったとしてもそれはあなたがダメなわけではありません。ただその企業と相性が良くなかっただけです。

必要以上に自分を責めずに「自分と合わなかっただけ!」と前向きに捉えるようにしましょう。

周りの人と比べてしまうため

自分はどこからも内定をもらえていない中、周りの人が内定をもらっていたり、就活を終えていたりすると焦ってしまうこともあるでしょう。

このように就活では無意識に周囲と自分を比べてしまう人が多いです。

しかし周りと比べても何の意味もありません。周りではなく、過去の自分と今の自分を比較することで、自分に自信を持てるようになるのではないでしょうか?

「以前よりも落ち着いて面接に臨めた!」「以前つまってしまった質問にしっかりと答えられた!」のように、過去と比べてできるようになったことを考えてみてください。

明確なゴールがないため

就活には明確なゴールがないため、終わりが見えず不安になってしまうという人もいるでしょう。

仮に内定をもらっていたとしても「本当にこの企業でいいのかな?他にも受けた方がいいかな?」と就活を終える覚悟をなかなか持てないという人もいます。

就活の終わりは自分で決めるしかありません。そのため、あらかじめどこまでできたら終わりにするのか、ゴールを明確にしておきましょう。

未経験のことであるため

未経験のことに対し、不安を感じるのは当然のことで、多くの就活生が不安を感じながら就活を進めています。

しかし何社もの選考を受けていくうちに次第と慣れていくはずです。そのため、未経験だからといった理由で不安を感じている人は必要以上に気にしなくて大丈夫です。

たくさん経験を積んで、できるだけ早く慣れていきましょう。

よくある就活の不安と解消法

続いては、実際に就活生が感じている10の不安と、それらの解消法をそれぞれ紹介していきます。

自分に当てはまるものがないかチェックしてみてください。

いつ、何から始めれば良いのかわからない

就活をまだ始めていない、もしくは始めたばかりの学生は「そもそも就活がどのようなもので、何をすれば良いのかわからない…」と感じることが多いのではないでしょうか。

就活では自己分析やWebテスト対策、OG・OB訪問など様々なやるべきことが存在します。

しかし就活生の中にはそもそも自己分析やOG・OB訪問がどんなものなのかもわからず「どうやってやればいいの?」という疑問を持っている人も多いかもしれません。

そのような人は以下の解消法を実践してみてください。

■就活の不安解消法:就活の全体像を知る

まずは就活の全体像を把握しましょう。内定を獲得するまでにどのような工程があるのか、何をすべきなのかを1つずつ明確にしていきます。

本を読み始める前に目次を読むのと同じ感覚で、やるべきことを明確にすることで次に取るべき行動がわかるはずです。やるべきことがわかったらあとは優先順位を付けて対策をすれば良いだけです。

アピールポイントがない

エントリーを書き始めたり、面接の対策をするようになると「自分にはアピールできることがない」「どうアピールするべきかよくわからない」という不安や悩みを感じる学生も少なくありません。

また「周りの友人は体育会で全国大会に出場しているのに、自分は学生時代にアルバイトとサークル活動しかしていない」と、引け目を感じてしまうケースも多く見受けられます。

このように自分にはアピールできることがないと思っている人は、何か大きな成果を残したり、特別なエピソードがないとアピールポイントにはならないと思い込んでしまっている場合が多いです。

そのような人は以下の解消法を実践してみてください。

■不安の解消法:あなたの中の強みを探す

先ほど就活では『人間性』を見ているという話をしましたが、人間性を採用担当者にアピールするためには、自分自身のことを理解しておく必要があります。

繰り返しになりますが自分のことを理解する・強みを把握するためにも、丁寧に自己分析をおこないましょう。

強みは他の人と比べる必要はありません。あなた自身を最大限アピールできる強みを見つけてください。

自己分析にはさまざまな手段があります。以下の記事では6つのやり方を紹介しているので、是非合わせて確認してください。

志望動機が作れない

「志望動機って何を書けばいいの?」「企業の魅力なんてどうやって見つけるの?」このような悩みを抱えている就活生は多いでしょう。

志望動機はエントリーシートでも面接でもよく聞かれる質問であり、選考結果を大きく左右する質問と言えます。

そのため、志望動機の作り方がわからないという人は、以下の解消法を実践してみてください。

■不安の解消法:志望動機の作り方を知る

志望動機は自己分析と業界・企業研究をおこなったうえで、自己PRを交えて作ります。

まず、志望動機を書く際は始めに結論を伝えます。結論を最初に伝えておくことで、読み手は情報を整理しながら読み進められるので、スムーズに理解することができます。

次にエピソードを伝えましょう。エピソードは具体的であればあるほど、読み手側はその時の状況をイメージしやすくなるため、できるだけ具体的に伝えるようにしてください。

エピソードを伝える際は『実績を数字で記載する』『経験を交えて書く』と具体性をもたせることができます。

最後に、自分を採用するメリットを伝えます。志望動機では「この企業で働きたい!」という気持ちが先行してしまい、文章全体を通して、なぜこの企業に行きたいのかばかり伝えてしまう就活生が多いです。

しかしそれでは企業は魅力を感じません。企業は就活を通して自社に貢献してくれる人材を求めているため、その企業で働きたいという気持ちだけを伝えても採用されるのは難しいでしょう。

そのため、過去の経験からどんな能力が身につき、入社後どの様に活かせるか、企業にどう貢献できるのかを伝えることが重要になります。

志望動機の作成の仕方をもっと詳しく知りたいという就活生は、以下記事を参考にしてみてください。

インターンに受からない

就活が始まり、夏・冬のインターンに応募したけど、全く受からずインターンに参加できていない就活生も少なくないです。

そのため「インターンシップの選考に落ちたら本選考で不利になる…?」と考えたことのある人もいるのではないでしょうか?

しかし2022年4月に就職エージェントneo(株式会社ネオキャリア)が新卒採用を行っている企業に行ったアンケートの中で、「インターンシップの選考結果は本選考に影響する?」と質問したところ、84%の企業が「影響しない」と回答しています。

つまりインターンの選考になかなか通過できなくても落ち込む必要はありません。

とはいえ本選考もインターンの時みたいに選考に通過できなかったらどうしようと不安になっている就活生もいるのではないでしょうか?

そのような方は以下の解消法を実践してみてください。

■不安の解消法:本選考との違いを知る

インターンと本選考では、求められる要素が異なります。以下でそれぞれについて簡単に説明します。

▼インターン

インターンは業界・企業研究があまり進んでいない状態の学生が応募することが多く、企業側もある程度はその状態に理解があるため、設問としては「なぜインターンに応募しましたか?」というようなインターンに参加する目的を問う設問が多いです。

そのためインターンの志望動機では、本選考の志望動機で伝えるべき[志望動機の高さ]や[会社の社風・ビジョンとマッチする人材かどうか]を伝えることはもちろんですが、それに加え『インターンに参加する目的』を明確に書く必要があります。

▼本選考

企業は、基本的に内定を出した後にどれだけ入社する意思があるのか、入社後長く働いてくれるかを判断するために志望動機を聞いています。

志望動機が曖昧であったり、業界知識が足りないとわかれば、企業側も[自社のことをちゃんと調べてくれてない]=[志望度が低い]と感じてしまうでしょう。

Webテストが通過しない

WebテストではSPI、玉手箱、CAB、TG-WEBといったメジャーな適性検査だけでなく、マイナーなテストも多く存在します。

また、テストセンターだけでなく自宅で受けられる、筆記試験もあるなど受験の方法も様々です。

内容は小学校~高校で勉強していれば解けるレベルですが、ぶっつけ本番だと解き方を覚えていなかったり、思ってた以上に時間が足りなかったりと、本来の実力を発揮できない可能性があります。

高学歴な人でも過信していると落ちる可能性はありますし、自信がない人は特に勉強する時間をしっかりと確保しましょう。

Webテストが通過しないという人は、以下の解消法を実践してみてください。

■不安の解消法:テスト勉強をする

Webテストの対策にショートカットする方法はありません。

自信の有無に関わらず志望企業が導入しているテストの過去本を購入し、合格点以上を出せるまで繰り返し勉強することをオススメします。

受験勉強ほどの難しさではありませんが、対策をしていなければ誰でも落ちてしまう可能性があるため、注意が必要です。

そのためまずは1日10分でも良いので、勉強する時間を作ってみてください。

もしも志望企業が導入しているテストの過去本がない場合は、あれこれ対策をするのではなく、特に頻出である[SPI][玉手箱]どちらか1冊の参考書に集中して取り組むようにすると良いでしょう。

Webテストの対策について詳しく知りたいという就活生は、以下記事を参考にしてみてください。

エントリーシートが通らない

エントリーシート選考を突破できないと面接に進むことはできません。面接は経験すればするほど上手くなると言われているため、第一関門のエントリーシート選考の通過は非常に重要と言えます。

基本的には自己PR、志望動機がしっかり書けていればエントリーシートの通過率は上がるはずです。

それでも通過できない場合は、そもそも選考倍率が高い企業ばかり受けているか、書く際のポイントがつかめていない可能性があります。そのような人は以下の解消法を実践してみてください。

■不安の解消法:エントリーシートでチェックされるポイントを知る

エントリーシートや履歴書は自分の第一印象を決める重要な書類です。エントリーシートを作成する際は、内容の見直しだけでなく相手が読みやすい文章になっているかどうかも合わせて確認しましょう。

また近年はエントリーシートのオンライン提出が増えていると思いますが、オフライン提出の時は、文字の綺麗さ・読みやすさにも気を配るようにしてください。

繰り返しになりますが、エントリーシートは相手にとって読みやすい文章になっているかどうかが重要です。

自分ではわかりやすく書いたつもりでも、内容を知らない人が読むと意外と何を伝えたいのかわからなかったというケースはよくあります。

第三者に確認してもらうことで、自分では気づけなかった改善すべき点を見つけることができるため、エントリーシート作成に自信がない、書類選考の通過率が悪いという人は添削してもらうと良いでしょう。

本記事ではそんな就活生でもすぐに実践できる書き方・例文そして企業がチェックしているポイントを紹介します。

面接が通らない

面接では「自分的に上手くアピールできたと思っていたけど、不採用だった…」と思っていた評価と異なるというケースも多くあります。

不採用理由として多いのは[第一印象が悪い][話が長い][業界・企業研究が足りていない]などが挙げられます。

企業が求めている人物像と異なっていたという企業理由の場合もありますが、面接に通らないという人は自分自身に何か改善すべき点はないか考えてみましょう。

上記に当てはまるという人は以下の解消法を実践してみてください。

■不安の解消法:面接のセオリーを把握する

面接を通過するためには、自分の面接の姿を客観的に知ることが大切です。

そのため、面接に通過できないという人は模擬面接を受けることをオススメします。模擬面接は企業が主催しているイベントに参加するのも良いですし、大学のキャリアセンターや家族・友達に模擬面接をお願いするのも良いでしょう。

キャリアセンターや家族・友達に模擬面接をお願いする際は[模擬面接で聞いてほしい質問の一覧表]を用意し、それをもとに質問してもらいましょう。

この時のポイントとしては、ただその一覧表通りに一問一答のように質問してもらうだけでなく、回答1つひとつに対してさらに深掘りした質問をしてもらうことです。

例えば「学生時代に力を入れたことは生徒会での〇〇です。~~~。」とガクチカのエピソードを話した後に「どうして生徒会に入ろうと思ったのですか?」と同エピソードに対してさらに質問してもらいましょう。

わかりやすくいうと、各質問に対する回答に「なぜ?」とつっこみを入れてもらうイメージです。

面接では基本的に全ての回答を深掘りされると考えてください。理由としては、面接官は回答を深掘りしていくことであなたの人柄や本質を見極めようとしているためです。

あらかじめ深堀り対策をおこなっておくことで、本番でも落ち着いて回答することができるためここのステップは必ずおこなっておきましょう。

模擬面接のやり方や準備についてもっと詳しく知りたいという人は以下の記事を参考にしてみてください。

また本記事で紹介しているポイントを意識しておこなえば自分で模擬面接を行うこともできるため参考にしてみてください。

面接で緊張してしまう

[人前だと緊張してあがってしまう][元々話すのが苦手]など、面接で緊張してしまうという就活生は多いです。

緊張しているから落とされるということはないですが、普段のパフォーマンスが発揮できず[コミュニケーション能力が低い][挙動不審]と受け取られてしまうと「実際の業務でも同じ状況になるかもしれない」と思われてしまう可能性があります。

そのような人は以下の解消法を実践してみてください。

■不安の解消法:相手を想定し練習を重ねる

面接によほど自信がある人以外は練習をするべきですし、面接の数をこなすことで傾向を掴むことができます。

また、相手が何を考えているかわからないから怖い、圧迫面接が怖いという人は、面接官の意図、性格を把握することで不安を軽減できるはずです。

社会人でもプレゼンや営業の前は緊張します。相手がどんな人物かを想定しますし、時には練習もおこないます。

事前準備の有無が面接でのパフォーマンスに大きく影響するため、緊張しやすいという人は必ず練習するようにしましょう。

グループディスカッションが通らない

グループディスカッションが苦手という人も多いでしょう。

企業側が何を見ているのかがわかりにくいグループディスカッションですが、一般的な評価基準は[一緒に働きたいと思えるか][ビジネスの素養が高いか]の2点です。

これらをもとに、企業側は以下の4点を評価しています。

(2)議論のテーマや流れへの理解力

(3)自身の意見の主張力

(4)議論を統率するリーダーシップ

これらを頭に入れた上でグループディスカッションに臨むと、結果も変わってくるでしょう。

グループディスカッションが苦手という人は、以下の解消法を実践してみてください。

■不安の解消法:場数を踏む

グループディスカッションも面接同様、場数を踏むことで少しづつ慣れていくでしょう。

そのため、就活支援団体の主催するイベントやグループディスカッションを取り入れている企業の選考を積極的に受け、少しでもグループディスカッションの経験値を上げておきましょう。

グループディスカッションについて詳しく知りたいという就活生は、以下記事を参考にしてみてください。

本記事ではグループディスカッションのテーマとその対策まで紹介しているのできちんと準備したい!という方はぜひ参考にしてみてください。

就活の不安を解消するために大切なこと

ここまで就活生が感じる不安の正体と対策をいくつか紹介してきましたが、上記でお伝えしてきたことは就活テクニックによるものです。

ここからは不安を解消するために持つべきマインドについて紹介していきます。

自分と周りを比較しない

就活では周りの就活生と比べてしまい、自分に自信を無くしてしまうという就活生が多く見受けられます。

「あの人は体育会で全国大会に出てたのに俺は…」「あの子はあんな大企業から内定を貰っているのに私は…」などと思うこともあるかもしれません。

しかし、就活において自分と他人を比較する必要はありません。なぜなら、就活に勝ち負けも正解も存在しないためです。

人によって価値観ややりたいことは様々であり、それぞれに合った企業が存在します。

大企業に向いている人もいれば中小企業やベンチャー企業に向いている人もいるように、就活において何かを一概に[成功]とすることは不可能です。

他人と比較するのではなく、徹底的に自分と向き合って就活を進めていくことが大切です。

1人で抱え込みすぎない

就活で悩みがあるとき、辛いときは1人で抱え込まずに周囲の人に相談しましょう。

受験のように明確な基準が存在しないため、1人で抱え込んでしまうと必要以上に悩んでしまい、悪循環に陥る恐れもあります。

友人や家族など、心の許せる人に相談することはとても大切です。

また、就活は毎年ほぼ同じような流れで進むため、先輩やエージェントを頼ってみても良いでしょう。

就活を経験してきた人に助けてもらうことで、より効率的に就活を進められるようになります。

メリハリをつける

就活生だからと言って毎日就活に打ち込む必要はありません。

特に就活への不安や恐怖を感じたまま、ネガティブな気持ちで就活を継続していても結果はなかなか付いてこないでしょう。

そのためそういう時は無理して続けるのではなく、少し休憩を挟み仕切り直して頑張るという選択をしてみてください。

遊ぶときは遊ぶ、休む時は休む、就活を頑張るときは頑張るとメリハリをつけることでより集中力も高まります。

あまり就活を重く考えすぎないことも大切です。

まとめ

本記事では就活に対する不安や解消法について紹介してきました。

就活は誰しも不安を感じるものですが、不安を抱えたまま就活をしてしまうとうまくいかない原因となってしまう可能性があるため、自分が不安に感じている原因を分析し早めに対処することが大切です。

その際は本記事で紹介した対処法を参考にしてみてください。

就活が不安に感じた時は、就職エージェントneoを活用しよう!

- 「選考に落ち続けているけど何がだめなのかわからない…」

- 「こんなに頑張っているのにどうして私はまだ内定がないんだろう…?」

- 「今のまま就活を続けるの不安だな…」

このように就活に関する悩みは人それぞれでしょう。

就職エージェントneoでは、専任のアドバイザーが個別面談を実施し、就活生1人ひとりの就活状況をお伺いした後に、状況にあったアドバイスの実施や希望や適性に合った企業の求人情報を紹介しています。

「志望企業の選考を突破するために、面接のアドバイスがほしい!」「自分のアピールポイントを見つけるために自己分析を手伝ってほしい…!」など、少しでも就活に不安がある人は是非就職エージェントneoをご利用ください。