●コンサルティング業界の選考では、論理性やコミュニケーション力などをチェックされることが多く、他業界と比較すると選考通過の難易度が高いため、事前準備をしっかりおこないことが大切である

●選考を突破するためにはその業界を理解することが必要不可欠のため、業界研究をしっかりおこない、選考に備えよう

コンサルティングファームにも総合系や戦略系など様々な種類があることを知っていますか?また、コンサルティング契約もいくつかの形態があります。

それぞれのファームに強みや専門分野があり、各業界や分野の大手企業をはじめとした多くの企業を顧客とし、企業側の予算や依頼内容によって契約形態も異なります。

本記事では「コンサルティング業界の仕事に向いている人ってどんな人?」「コンサルティング業界って将来性あるの?」という人に向けて、コンサルティング業界の仕組みや動向、志望動機・自己PRの書き方についてわかりやすく解説していきます。

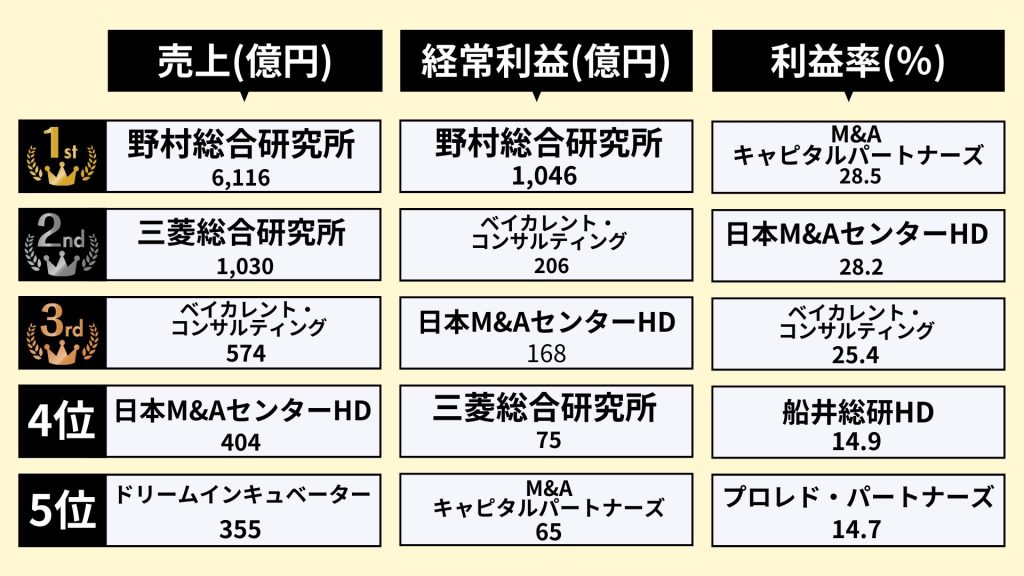

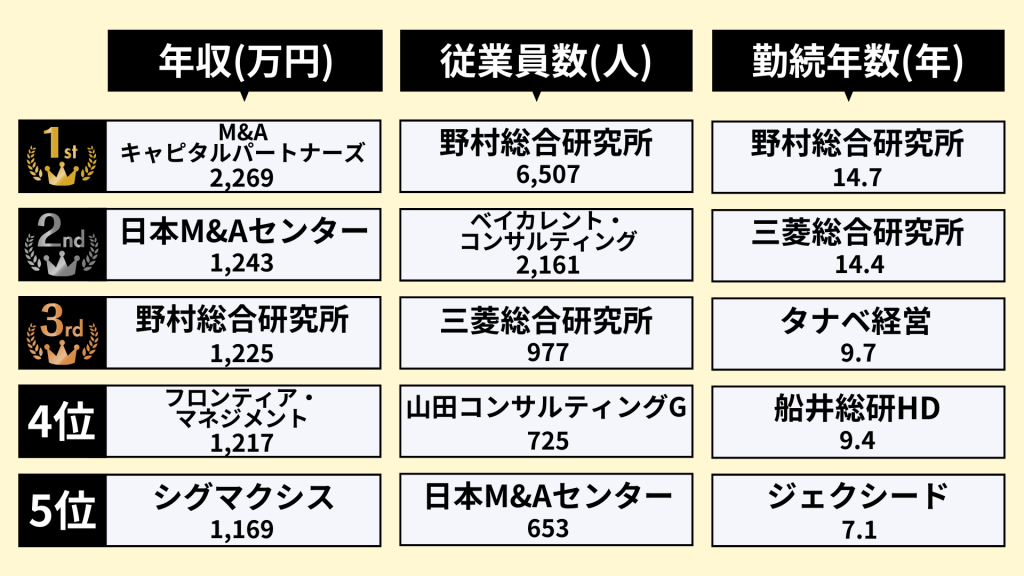

また、コンサルティング業界の売上や利益、年収、従業員数、勤続年数をランキングで紹介しているので、志望企業が決まっていない人は参考にしてみてください。

コンサルティングとは?

コンサルティングとは、クライアントである企業が抱える課題の原因を特定し、解決策を提示することです。

解決策を提示した後に、資金確保の手段や提示したシステムの運営・管理までをおこなうかどうかはコンサルティングファームや契約内容次第で異なります。

コンサルティングファームの種類

コンサルティングファームには様々な種類がありますが、今回は代表的な5種類のファームについて具体的な企業名を紹介しながら説明します。

・総合系

幅広い分野の依頼や相談を受ける

・戦略系

中長期的な戦略策定やアドバイスをおこなう

・シンクタンク系

経済や政治、社会情勢の調整・分析・研究をおこなう

・IT系

ITを切り口に問題の解決・提案をおこなう

・業界・業務特化型

上記4つ以外の分類で、特定の業界に特化したファーム

総合系

総合系コンサルティングファームは、幅広い分野の依頼や相談を受けており、企業の問題発見・解決策の提案から実行までをおこなう比較的規模の大きなコンサルティングファームです。

総合系コンサルティングファームでは扱う分野が多岐にわたるため、業界別チームと機能別チームで部門が分かれていることが多い点が特徴です。

業界別チームは、金融、通信、製造業など、機能別チームでは戦略、会計、人事などの分野に分けられています。業界別・機能別チームの中から、扱うプロジェクトに適切な分野のチームを抜擢し、協働して業務を進めていきます。

デロイトトーマツコンサルティングやPwCコンサルティング合同会社などが総合系コンサルティングファームの代表的な企業として挙げられます。

戦略系

戦略系コンサルティングファームは、企業が抱える経営上の課題(事業計画や新規事業立案)などについて中期から長期的な戦略を策定することや、アドバイスをおこなうことで問題解決に導いていくことが主な業務です。

企業戦略、事業戦略、経営戦略、組織改革、業務改善などに関して対応しており、机上の空論とならないためにも組織内にコンサルティングファームが出した解決策や提案を浸透させることも重要な役割のうちの一つです。

アーサー・D・リトルやA.T.カーニー、ドリームインキュベータなどが戦略系コンサルティングファームに分類されます。

シンクタンク系

シンクタンク系コンサルティングファームは経済や政治、社会情勢の調査・分析・研究をおこなうことを主な業務としています。

シンクタンク系は、政府系のシンクタンクと民間シンクタンクに分類できます。政府系シンクタンクは主に政策提言などを行い、民間系シンクタンクは企業の経営課題などに関する解決策を提案しています。

民間系シンクタンクには野村総合研究所や三菱総合研究所、日本総合研究所などがあり、政府系シンクタンクには、経済社会総合研究所や経済産業研究所などが挙げられます。

IT系

IT系コンサルティングファームは企業の経営戦略における課題に対して、ITを切り口として解決・提案することを主な業務にしています。

近年では、IT分野がビジネス面において不可欠であることから戦略系コンサルティングファームと業務内容がかぶることが多くなりました。

また、IT系コンサルティングファームはIT関連の業務がメインとなるためシステムエンジニアを積極的に採用するファームもあります。

では、システムエンジニアとITコンサルタントの違いは何でしょうか。

ITコンサルタントは顧客のデジタル分野で抱えている課題を解決・提案することに対して、システムエンジニアは、顧客から受けて要望をもとにシステム開発やプログラミングを構築することが主な仕事です。

アクセンチュアやIBM、フューチャーアーキテクトなどがIT系コンサルティングファームとして挙げられます。

業界・業務特化型

上記の4つの分類以外に、ある特定の業界・業務に特化したコンサルティングファームがあります。

例えば、企業の人事や組織編成などに特化したファームや、グローバル化を進める企業の変革を支援することに特化したファームなどです。

マーサー・ジャパンやリンクアンドモチベーションなどが業界・業務特化型コンサルティングファームとして挙げられます。

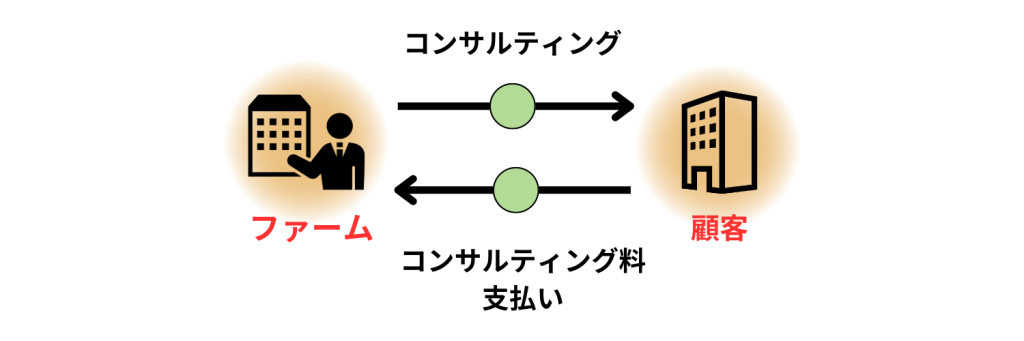

コンサルティング業界の仕組み

コンサルティング業界のビジネスモデルは、顧客が抱える課題に対する解決策の提案や、その実行支援をおこなう対価として報酬をもらう形となっています。

この報酬は提案した内容がどのような成果を挙げたのか、何人のコンサルタントがどれほどの時間を費やしたのかなどをもとに算出されることが多いです。

コンサルティング契約の種類

プロジェクトの人数や規模、課題の難易度によってコンサルティング契約の形態は異なりますが、代表的な契約形態は、顧問契約、スポット契約、プロジェクト契約などが挙げられます。

顧問契約は毎月定額の顧問料を定めることで、中長期的に継続してコンサルタントへ相談でき、アドバイスを受けることができます。

・スポット契約

スポット契約は短期間や単発の依頼であるスポットコンサルが行われるときに結ばれる契約です。単発での契約となるため、コンサルタントの力量によって単価は大きく変動します。

・プロジェクト契約

ある特定のプロジェクトを達成するために立ち上げられるものであり、プロジェクト内容によって最適な人選が行われています。契約期間は短期から長期まであり、プロジェクトの規模によって異なります。

コンサルティング業界の動向

人が資本とされているコンサルティング業務は非常に多忙であり、かつては膨大な残業をしなければならないと考えられてきましたが、近年は働き方改革や海外進出に経営基盤を強化するためのM&Aが活発におこなわれています。

働き方改革

長時間労働はコンサルティング業界で長らく問題視されてきました。ファームや部署、扱っている案件の規模などによっては長時間労働をしなければならないからです。

しかし、働き方改革や新入社員である若者たちの意識の変化によって長時間労働は改善されつつあるようです。現在では、テレワークや有給休暇取得の取得を積極的に奨励しているファームもあります。

アクセンチュアでは、『Project PRIDE』という独自の働き方改革をおこなっており、その成果の一部として一人当たりの残業時間が1時間に、離職率が実施前の半分になるなど、成果が現れ始めています。

海外進出とM&A

コンサルティング業界ではM&Aが活発におこなわれています。国内市場の縮小に向けた対策というよりも、自社の経営基盤を強化するという側面の方が強く、海外企業やファームとのM&Aもみられます。

例えば、戦略策定や問題解決の提案だけでなく、その実行やシステムの構築・運営などまで提供できるようになること(フルライン化)で顧客満足度が上がり、リピートしてもらったり紹介で新規顧客を確保できたりするといったメリットがあります。

また、新しい分野の技術やノウハウを獲得することで新規顧客の獲得や既存の業務の効率性を高めることを目的としています。

M&Aの実績

2つのM&Aによる実績をご紹介します。

行政関連サービスに強みを持つ企業「アスコエパートナーズ」と提携することで、「自治体向けEBPM事業の開発」「新たな行政ソリューションの構築」など行政関連事業をより強固にし、ビジネスを拡大させることを目指す

【実績②】船井総研ホールディングスグループが新和コンピュータサービスの全株式を取得し子会社化(2018年)

システム開発に強い「新和コンピュータサービス」を子会社化することにより、デジタル技術を革新し、顧客満足度の企業価値の向上をさせることを目指す

コンサルティング業界の求める人物像

ここでは、コンサルティング業界の求める人物像についてお伝えしていきます。コンサルティング業界を目指す就活生はぜひ参考にしてみてください。

主体性がある人

コンサルティング業務には必ずしも明確な最適解があるわけではないため、現状分析、課題発見、戦略立案までを試行錯誤しながら進めていかなければなりません。そこで、データを収集し解決策を自ら提案できるような主体性が必要とされます。

コミュニケーション能力が高い人

コンサルティング業務は人が資本であるため、コミュニケーション能力が必要不可欠です。顧客へは自分たちの提案を理解してもらえるように説明し、いかに納得してもらうかが重要となります。

また、社内では同僚と複雑で難解な案件の情報をうまく共有し、自分の意見を相手が理解しやすいように明確に伝えるスキルが求められるためです。

ストレス耐性が高い人

大きなプロジェクト案件に携わっている期間や案件の繁忙期などは非常に多忙になることが予想され、海外の顧客へのコンサルティング業務をおこなうのであれば時差にかかわらず対応に追われるかもしれません。

このようにコンサルティングの仕事は想像以上に多忙でありストレスフルに陥りやすいことから、ストレス耐性は重視されています。PwCでは、コンサルタントとして成功するための要素の一つとして『3つのタフネス』を掲げています。

『3つのタフネス』とは知的タフネス、体力的タフネス、精神的タフネスです。知的タフネスでは仮説を基に枠組みを考え、「当たらずとも遠からず」の答えを出す想像力を、体力的タフネスでは定型的な解決案があるわけではない案件をやりぬく体力を、精神的タフネスでは時間に追われチームで業務に当たることで生じる、様々なストレスに押しつぶされないタフさが求められています。

コンサルティング業界で評価される自己PRの書き方

企業に評価される自己PRをするためには、その業界ではどのような人が求められているのか知っておくことが重要です。

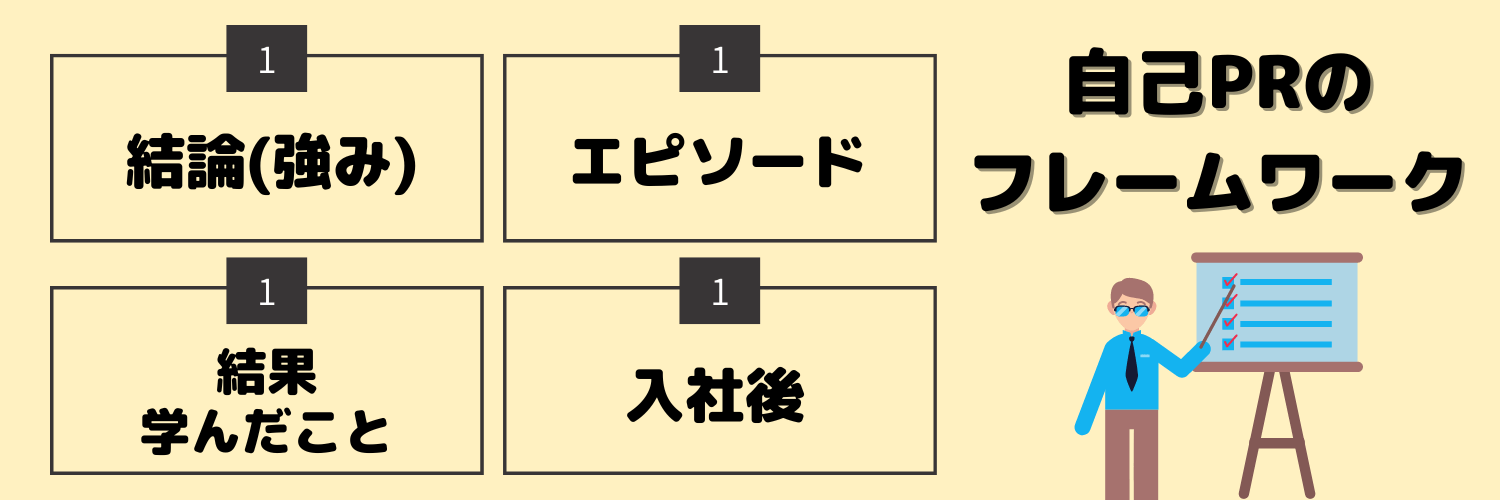

自己PRの基本的な書き方

自己PRを書く際は、以下のように「強み⇨エピソード⇨結果・学んだこと⇨入社後どう活躍できるか」の順番で書きます。

(1)結論

自己PRを書く際は最初に「私は○○することができます」といったように自分の長所を端的に述べます。

最初に結論を述べ面接官に今から何の話をするのか伝えることで、聞き手側も話が入りやすくなります。

そのため、自己PRをする際は結論として、まず長所を伝えるようにしましょう。

私は物事を客観的に見ることができ、的確なアドバイスができます。

(2)エピソード

長所を伝えたら、実際にその長所があることを証明できるエピソードを交えます。

ここではできるだけ具体的なエピソードを伝えるために、その出来事の中で生じた課題・目標や、その課題・目標に対してどのような行動をとったのかについてまで書くようにしましょう。

また企業は、課題・目標やそれ対する行動を通してその人の人柄や価値観を判断しているため、なぜその課題・目標に取り組もうと思ったのか、なぜそのような行動をとったのかについて、しっかりと見つめ直しておいてください。

学生時代に参加したサークルには様々なバックグラウンドを持つメンバーがいました。あるイベントの企画段階でメンバー同士がそれぞれのアイデアに固執し、意見が対立しました。イベント準備期間の締め切りが迫っている中、誰かが冷静にならなければ企画自体が破綻してしまうと感じたため、メンバー全員の意見をヒアリングし、感情や主観的な部分を取り除いたのちに、各アイデアの利点と課題を分析しました。

(3)結果・学んだこと

エピソードの次は、自分がとった行動によってどのような結果になったかについても書きましょう。

結果を書く際は、定量的に表すことを意識してください。

例えば「〇〇というアイディアを出し実践したところ、売上を40%上げることができた」など数字を用いてアピールした方が相手に伝わりやすいです。

また、この経験を通して何を学んだのかについても書きます。

面接官はその人の学びからも価値観や人柄を判断しています。価値観や人柄はその学生を採用するかどうかの大きなポイントとなるため、自分がどういった人なのか、いかにその企業に必要な人材であるのかをアピールするようにしましょう。

事を客観的に見ることができ、冷静に状況判断をしたことによりメンバー間の問題を解決するに至りました。日ごろからメンバーとの関係を構築し、いざという時に説得ができるように状況判断をすることで客観的に物事を見ることができるようになりました。

(4)入社後どう活躍できるか

企業は採用活動を通して、自社に貢献してくれる人材を求めています。つまり、面接官にこの学生は「自社で活躍する素養がある」と思わせることが大事です。

そこで自己PRをする際は、最後に今伝えてきた長所をどのように志望企業の業務に活かしていくかまで伝えるようにしてください。

そのためには企業が求める人物像を把握する必要があります。業界研究・企業研究を通してどのような強みをアピールするのか考えておきましょう。

これらの経験は、プロジェクトにおいて冷静な判断と客観的な視点を提供し、的確なアドバイスはクライアントが実際に行動に移す際の確かな指針となります。私は物事を客観的に見つつも冷静なアプローチを大切にし、プロジェクトに深みをもたらします。

より詳しい自己PRの書き方について知りたいという方は以下の記事を参考にしてください。

コンサルティング業界の志望動機の書き方

コンサルティング業界の志望動機を書く際は「なぜコンサルティング業界なのか」「なぜその会社なのか」をしっかりと深堀りしておくことが必要です。

“なぜコンサルティング業界なのか”については、数ある業界の中でなぜコンサルティング業界を選んだのかについてしっかりとした理由を準備しておく必要があります。

例えば、「企業が抱える課題を解決することで多くの人に影響を与えられる仕事がしたい」「厳しい環境の中で意識の高い仲間と切磋琢磨することでさらにスキルを磨き、より多くのお客様に貢献したい」というように、コンサルティング業界ならではの業務を交えると効果的かもしれません。

“なぜそのコンサルティングファームなのか”については、志望するコンサルティングファームの特徴や業務形態などをきちんと調べて、他のコンサルティングファームと比較してみましょう。

「IT分野に強い」というように、そのコンサルティングファームならではの強みが見えてくるはずです。

コンサルティング業界の志望動機の例文を見てレベル感を掴みたい方は以下の記事を参考にしてみてください。

ライバルが多いからこそ、志望動機の質を上げなければ内定を勝ち取ることはできません。

コンサルティング業界のデータや特徴を今一度把握し、例文を参考に書き方のコツを掴みましょう。

コンサルティング業界の選考対策

ここではコンサルティング業界の選考対策について説明します。

・ES対策

・Webテスト/筆記試験対策

・グループディスカッション(GD)対策

・面接対策

・インターン対策

(1)ES対策

コンサルティング業界の選考では、地頭の良さを重視するため、テストセンターやWebテストの結果を重要視する傾向が強いことから、ESは文字数が少ないという特徴があります。

そのため、最もアピールしたい内容を洗い出し要点を絞ったうえで、文字数制限内に簡潔にまとめ、面接時に口頭でアピールできるように準備を進めておくことが大切です。

その他にも、エントリーシートの書き方や、書くエピソードは企業ごとに変えた方が良いのかという就活生の疑問についても解説してます

(2)Webテスト対策

どの企業もボーダーが高く、選考の大幅な絞り込みをおこなうことが目的となるため、しっかりとしたテスト対策が必須となっています。

Webテストは、SPI・玉手箱・CAB・TG-WEBなどの解説がわかりやすい参考書を一通り解き、間違えた問題を何度も繰り返し解きましょう。模擬試験も効果的です。限られた時間の中で多くの問題を解くようにすると、本番でも落ち着いて臨むことができます。

WEBテストの対策は明確な終わりがないため、網羅するには莫大な時間がかかってしまいます。そのため、自分に必要なものだけ選択し、効率よく勉強することがポイントです。

また、対策にオススメの本も紹介しているので、本を活用して対策したいと思っている人はそちらも参考にしてみてください。

(3)グループディスカッション(GD)対策

グループディスカッションでは論理性や積極性、リーダーシップなどのポイントを中心に見られています。また、クライアントから実際に受けた要望に沿ったテーマが出題されることもありますので、自分の個性をアピールできるように自己分析をし、考えをまとめてから臨むようにしましょう。

(4)面接対策

コンサルティング業界における面接は、フェルミ推定やケース面接で実力を見られます。

フェルミ推定とは、実際に調査することが難しいような捉えどころのない量をいくつかの手掛かりを元に論理的に推論し、短時間で概算するテストのことをいいます。

ケース面談とは、フェルミ推定を踏まえた応用編です。実際の現場で発生するような課題の解決力を図るため、具体的な問題に対する施策や解決策を考えてみましょう。

論理性やコミュニケーション力などで素質が見られるため、難易度が高く設定されているため、事前準備を怠らないように気を付けてください。

事前に面接練習をするだけで、本番の出来は大きく変わってきます。

しかし、ただがむしゃらに練習しても効果は少ないため、本記事を読んで面接練習する際の注意点を意識しつつ練習していきましょう!

コンサルティング業界ランキング

ここではコンサルティングサル業界のランキングを紹介します。まずは「売上高経」「経常利益」「利益率」のランキングを紹介していきます。

また「年収」「従業員数」「勤続年数」のランキングも以下で紹介しています。

コンサルティング業界の業績ランキング

売上については1位が野村総合研究所、2位が三菱総合研究所、3位がベイカレント・コンサルティング、経常利益は1位が野村総合研究所、2位が日本M&Aセンター、3位がベイカレント・コンサルティングです。

売上や利益、利益率をチェックした方が良い理由は、以下の2点です。

■利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しているから

売上は企業の財務力、ビジネスの規模を表しています。つまり売上が高い企業の方が行っているビジネスの規模が大きいということです。

またA社とB社が同じ利益の場合、売上が大きい企業の方が金融機関からの融資を受けやすいとされているため、売上を見ることで企業の資金調達力もチェックすることができます。

次に利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しています。そのビジネスによる付加価値がどれくらいあるかを測る指標です。

つまり利益がほとんど出ていないなど、赤字だとビジネスに何らかの問題があるということになります。

ただし、このランキングだけでなく、成長率も大事であるため各企業の過去についても振り返っていきましょう。

コンサルティング業界の社内環境ランキング

年収は1位がM&Aキャピタルパートナーズ、2位が日本M&Aセンター、3位が野村総合研究所、勤続年数は1位が野村総合研究所、2位が三菱総合研究所、3位がタナベ経営です。

勤続年数が長いということは定着率が高いということになります。一概には言えませんが、定着率が高い会社は良い会社である可能性が高いです。

また従業員数が多い会社は多様な人と関わり合うことができるというメリットがあります。しかし多いと自分の意見が通りにくい場合もあるというデメリットもあるため、自分にとってどの環境が合っているのか考えてみましょう。

まとめ

本記事ではコンサルティング業界について紹介してきました。コンサルティング業界が今まで抱えていた課題や将来の動向についても理解できたと思います。

選考を突破するためにはその業界を理解することが必要不可欠です。そのため業界研究をしっかりとおこない選考に備えましょう。

また本記事で紹介したコンサルティング業界の志望動機・自己PRを書く際のポイントもぜひ参考にしてみてください。さらに詳しく業界研究をおこなう”やり方”は下記記事を参考にしてください!

就職エージェントneoを活用して就活をしよう!

- 「志望企業から内定をもらえるか不安…」

- 「選考対策のやり方がわからない…」

- 「もっと自分に合う企業ってあるのかな…?」

このように就活に関する悩みは人それぞれでしょう。

就職エージェントneoでは、専任のアドバイザーが個別面談を実施し、就活生1人ひとりの就活状況をお伺いした後に、状況にあったアドバイスの実施や希望や適正に合った企業の求人情報を紹介しています。

「志望企業の選考を突破するために、ES作成のアドバイスがほしい!」「自分の希望・適正に合う企業が知りたい…」など、少しでも就活に不安がある方は是非就職エージェントneoをご利用ください。

| 就職エージェントneo | |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| オンライン対応 | 可 |

| 主な特徴 | 東証プライム上場企業・大手グループ求人もあり、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件 |

| 公式サイト | こちらをクリック |